(2012.07.28訪問)

京都五山之一天龍寺は天下の名勝嵐山 (らんざんと読んでくださいね) 絶好の地に在ります。真夏の炎天とは

今日みたいな日を云うのでしょうが、熱中症覚悟の方々のなんと多いことか。名勝のインパクトは暑さ寒さ

は関係ないみたいです。

で、イザ嵐山 (ここはあらしやまと読んでくださいね) へ。

悪名高き足利尊氏開基の天龍寺は、後醍醐天皇鎮魂の寺のはず、されど今は一堂宇に祀られる後醍醐さんの

みで鎮魂の厳粛さはどこにもないようで、曹源池庭園を中心のまさに一級の観光寺院。そんな気がしました。

ところで、京都五山の順位は誰がどう決めたんでしょう? またタヌキがらみでしょうか。

[ 天龍寺 ]

●山号 霊亀山(れいきさん)

●寺号 天龍資聖禅寺(てんりゅうししょうぜんじ) 通称 天龍寺

●宗派 臨済宗天龍寺派大本山

●開基 足利尊氏

●開創 暦応二年(1339年)

●開山 夢窓疎石(むそうそせき)

●本尊 釈迦如来坐像(重文)

●平成六年(1994年)世界文化遺産に登録

天龍寺縁起 (天龍寺 HPから抄出)

この地はその昔、檀林皇后と称された嵯峨天皇の皇后橘嘉智子が開創した禅寺、檀林寺の跡地で、檀林寺が

廃絶した後、後嵯峨上皇が仙洞御所を造営し、さらに亀山上皇が仮の御所を営んだ。その地に足利尊氏を開

基とし、夢窓疎石を開山として開かれたのが天龍寺で、その目的は後醍醐天皇の菩提を弔うため暦応二年

(1339年)に創建された。造営に際して尊氏や光厳上皇が荘園を寄進したが、なお造営費用には足りず、弟直

義は夢窓と相談の上、元冦以来途絶えていた元との貿易を再開することとし、その利益を造営費用に充てる

ことを計画した。これが「天龍寺船」の始まり。造営費の捻出に成功した天龍寺は康永四年(1344年)に落慶

した。南禅寺を五山の上として天龍寺を五山の第一位に、この位置づけは以後長く続いた。

▼天龍寺石標。

▼総門。舞子さん本物かなァ?

▼広々とした参道が真っ直ぐ続きます。

▼法堂。加山又造画伯による雲龍図が公開されています。

▼独特の庫裡デザインが見えてきました。相当暑いんですが、皆さん達者です。

▼さて庫裡です。ここから世界遺産の真髄を巡りましょう。

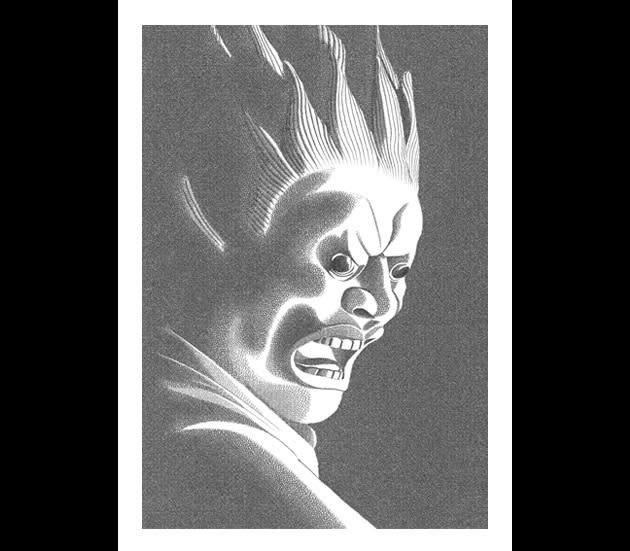

▼入堂するといきなり大達磨さん。前管長、平田精耕老師の筆によるもの。

▼方丈。

▼方丈広縁の人々。けっして雨宿りではありませんよ。

▼方丈扁額。関牧翁老師(天龍寺第8代管長)揮毫。

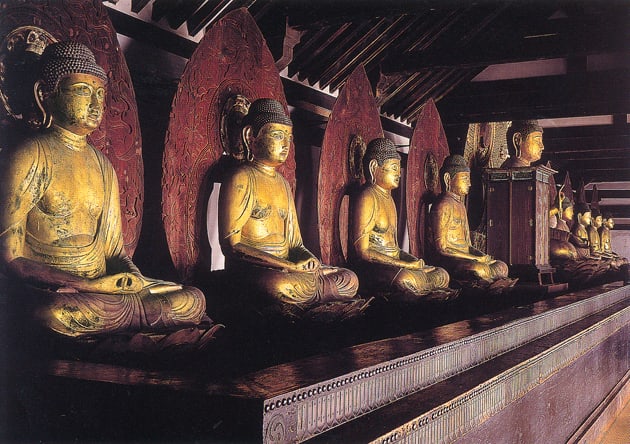

▼方丈仏殿。本尊 釈迦如来坐像(重文)。

▼方丈の正面。

▼方丈勅使門。後ろに見える屋根は法堂の屋根です。

▼方丈前庭に咲き出している芙蓉。緑まっただ中の赤、目立ちます。

▼曹源池庭園。池泉回遊式庭園です。

▼曹源池庭園。

曹源池中央正面 (写真右側です) には2枚の巨岩を立て龍門の滝とする。龍門の滝とは中国の登龍門の故事に

なぞらえたもので、鯉魚石を配するが、通常の鯉魚石が滝の下に置かれているのに対し、この石は滝の流れ

の横に置かれており、龍と化す途中の姿を現す珍しい姿をしている。 (天龍寺HP曹源池庭園から)

▼大堰川から引き込まれた小さな流れが、曹源池に入ります。

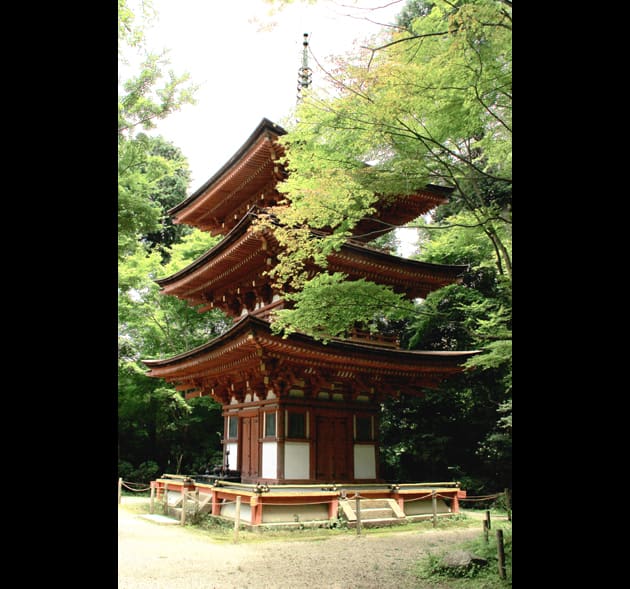

▼小方丈から多宝殿への渡り廊下。

▼多宝殿。後醍醐天皇の尊像を祀る祠堂。

▼多宝殿。中央に後醍醐天皇の像、両側に歴代天皇の尊牌が祀られています。

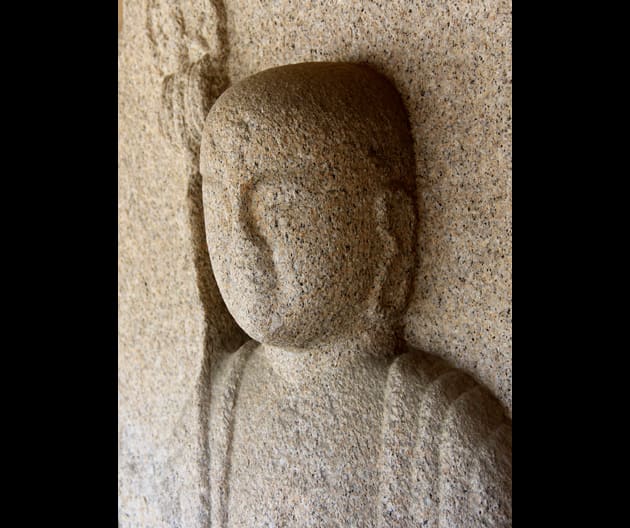

▼後醍醐天皇。

▼硯石。

多宝殿から北門への苑路、百花苑の一角にデッカイ硯の碑。法堂の先代雲龍図を描画の時、雲水六十余名が

かりでこの硯に墨を摺ったそうです。この硯に触ると書上達間違いなしだそう。触りまくりました。

▼やはり百花苑の一角に石像の観音像が。お顔、容姿はギリシャ彫刻を思わせます。

▼放生池の蓮。唯一目についた蓮花も、今にも花弁が落ちそう。

残念ながら天龍寺は、創建以来、数回に渡る兵火で、創建伽藍はすべて灰燼、多くは明治以降の再建といい

ます。堂宇や仏像に見るべきものは少ないですが、曹源池庭園を中心に配置される伽藍群と庭園は臨済寺院

の一つの様式美として評価され、お寺の歴史や伽藍の古い新しい、仏像の価値が有る無いに関わらず、これ

が臨済禅の神髄なのか、と錯覚してしまいそうな世界遺産の一日でした。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。