(2013.07.13訪問)

何を思ったのか、わが家で一番偉いお方が「小野小町のお寺に連れてって」なのでとりあえず京阪に乗りま

した。三条京阪から東西線で小野まで、小野の里随心院へ。小野小町といえば随心院しか思い浮かびません

ので。

しかしなんで今、小野小町なんやろ。本人の負けん気やろか、しかしそれは鏡見たらわかることやし。ひょ

っとして卒塔婆小町像(老いさらばえた小町像)を見てみたかったんでしょうか、自分と較べる為に。詳し

くは聞けませんボクには。

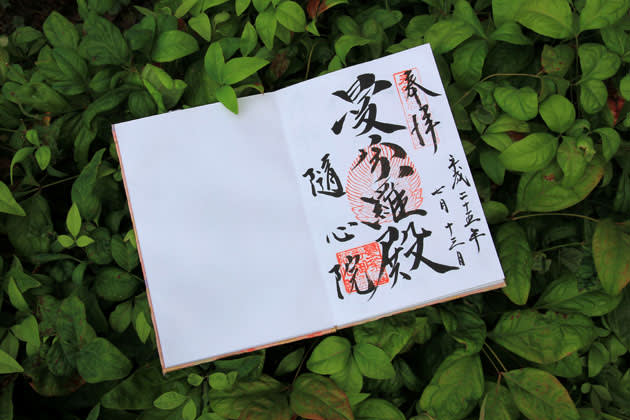

▼第三十四世門跡、玉島実雅僧正の随心揮毫書。

[ 随心院]

●寺号 随心院(ずいしんいん)

●宗派 真言宗善通寺派大本山

●創建 正暦二年 (991年)

●開山 仁海僧正(にんかいそうじょう)

●本尊 如意輪観世音菩薩坐像

▲京都市山科区小野御霊町35 電話 075-571-0025

▲http://www.zuishinin.or.jp/

▲拝観料 400円 御朱印 300円

▲地下鉄東西線小野駅下車徒歩5分。

随心院縁起 (随心院パンフから抄出)

当山は、弘法大師より八代目弟子仁海僧正の開基で、一条天皇の正歴二年(991年)この地を賜り一寺を建

立。牛皮山曼荼羅寺と称しました。仁海僧正夢中に、亡き母が牛に生まれ変わっていることを見て、飼養し

ましたが、日なくして死に、悲しんでその牛の皮に両界曼荼羅の尊像を画き本尊にしたことに因んでいます。

仁海僧正は勅命により、神泉苑に請雨の法をおこない、その度に霊験があり雨僧正とも称されました。第五

世増俊阿闍梨の時に、曼荼羅寺の子房として隨心院を建立。第七世親厳大僧正が寛喜元年(1229年) 後堀

河天皇より門跡の宣旨を賜り、以来隨心院門跡と称されています。

▼総門。宝暦三年 (1753年) 二条家よりの移築。

▼参道。

▼薬医門。寛永年間 (1624~1631年) 建造。

▼薬医門から中を覗くと立派な建物。

▼大玄関です。寛永年間 (1624~1631年) 建造。

▼大玄関から薬医門です。

▼表書院の外縁。

▼表書院大広間。小町に寄せられた文を下張りにして造られたという「文張り地蔵菩薩像」と「卒塔婆小町

坐像」が安置されています。

▼表書院庭園。苔庭と池と植え込みは、いつまでも眺めていたい気になります。

▼書院庭園と本堂。

▼本堂の三段外陣。

▼本堂本尊は鎌倉時代作、如意輪観世音菩薩坐像。慶長四年 (1599年) 建造。寝殿造。

内陣には本尊を中心に左右に阿弥陀如来坐像(重文)、薬師如来坐像、金剛薩捶菩薩坐像(重文)など十体

の尊像が一直線にワイドレビューです。

▼本堂前芝に穿かれた穴。何だと思います? 答えは文末に。

▼放生池。

▼表書院から奥書院への渡り廊下。

▼奥書院控えの間の賢聖障子絵。狩野派作家の描いた襖絵、障子絵が各部屋を飾っています。

▼奥書院庭園。

▼奥書院庭園。

▼庭園に経蔵。

▼中庭にのうぜんかずら。今日の花の色はこのオレンジ一色のみ。

▼庫裡前に小野小町歌碑が絵入りで建ってます。

花の色は 移りにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせし間に

べっぴんはそれなりに自分をべっぴんと思っているようですネ。

▼小野梅園の生け垣のツツジとさつきの刈り込み。

小野梅園の春期特別公開観梅会は毎年3月1日~31日。はねずの梅が有名ですね。

▼小町化粧の井戸。 ▼文塚。貴公子たちの千束の恋文を埋めたところ。

(写真2点は随心院HPからお借りしました)

随心院と小野小町の由緒

随心院といえば小野小町、小野小町といえば随心院といわれる小町の遺跡が残るお寺ですが、生誕の地、在

住の地、終焉の地、など伝説伝承は数多全国にあるといわれています。

その一説のエピソードに、

この付近は小野一族の郷。小野小町は現在の随心院の「小町化粧の井戸」付近に住んでいたそうです。小町

は容姿端麗、超美人で和歌の才能抜群とか。小町のもとへ深草少将「百夜通」のお話は知られたところ。そ

の伝説の舞台がここ。通いつめて九十九夜、一夜一個のカヤの実の九十九個目の実を手にしたまま最後の一

夜を前に世を去った深草少将の悲しいお話。境内には深草少将をはじめ多くの男性から小町へ寄せられた文

を埋めた「文塚」、小町が化粧で使った「化粧の井戸」、少将が亡くなったことを知った小町が庭に植えた

カヤの木一本、かつては九十九本あったと伝わります。

小野梅園の生け垣を撮ってると、一天俄に空マックロケ、大粒雨が落ちてきました。せっかくウチの奥さん

のたっての希望で小野小町を訪ねたんですが今日の京都は大変なお天気でした。この日は結局、小町の朧を

感じることはなく、縁の井戸や文塚、カヤの木は巡ること出来ませんでした。

しかし、しっかりと「卒塔婆小町坐像」は見てましたうちの奥さんは。

▼御朱印です。

(答) 本堂向拝の軒先からの雨水の穿った穴です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます