(2016.06.14訪問)

肉ワカメうどんにエビ天をトッピング、超豪華昼食を済ませたあと、我社から7~8分の所、大大阪の大幹線道路、超有名な御堂筋

に面して御堂を構える、本願寺津村別院、通称北御堂を訪ねました。

我が家も一応は西本願寺門徒の端くれ、我社のご近所にありながら山門上がらず、前も通らずでは余りにも失礼、お詫び旁々西本

願寺の大大阪の拠点を訪ねた訳であります。

▼御堂筋から北御堂を見ると全景は見えません。

[ 北御堂 ]

●山号 龍谷山(りゅうこくさん)

●寺号 本願寺津村別院(ほんがんじつむらべついん) 通称北御堂(きたみどう)

●宗派 浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)

●開基 蓮如上人(れんにょしょうにん)

●開創 明応五年(1496年)

●本尊 阿弥陀如来立像

▲拝観 無料 朱印なし

▲時間 7:00~16:30

▲大阪市中央区本町4-1-3 電話06-6261-6796

▲http://www.kitamido.or.jp

▲地下鉄御堂筋線「本町駅」下車 A階段2番出口 左側(西側)すぐ

阪神高速「信濃橋出口」から四ツ橋筋北へ信濃橋交差点をこえ、信号二つ目を右へGS角

▼寺号サイン。

本願寺津村別院縁起 (北御堂HPから抄出)

1496年、本願寺第八代宗主蓮如上人の手により、大坂に親鸞聖人から伝えられた「お念仏」のみ教えを弘めるため、現在の大阪

城のあたりに石山本願寺が建てられました。その坊舎を中心に寺内町が形成され、大坂の町は大いに発展しましたが織田信長の

兵火で本願寺は大坂を離れ京都へ移転、大坂の門徒はこの地での「お念仏」の灯りをまもるため、天満に近い「楼の岸」に新しい

坊舎を建立。その後、「津村郷」と呼ばれていた現在の地に移り(津村別院の名称の由来)津村御坊は「北御堂」と称されるよう

になり、南御堂(真宗大谷派難波別院。津村別院から南へ約500m)とならび大坂のひとびとに親しまれてきました。

昭和二十年大阪大空襲により全焼、昭和三十九年津村別院再建。

▼山門。あえて形状を云えば、七間五戸、切妻造、本瓦葺、横になが~い山門です。

▼山門から御堂。

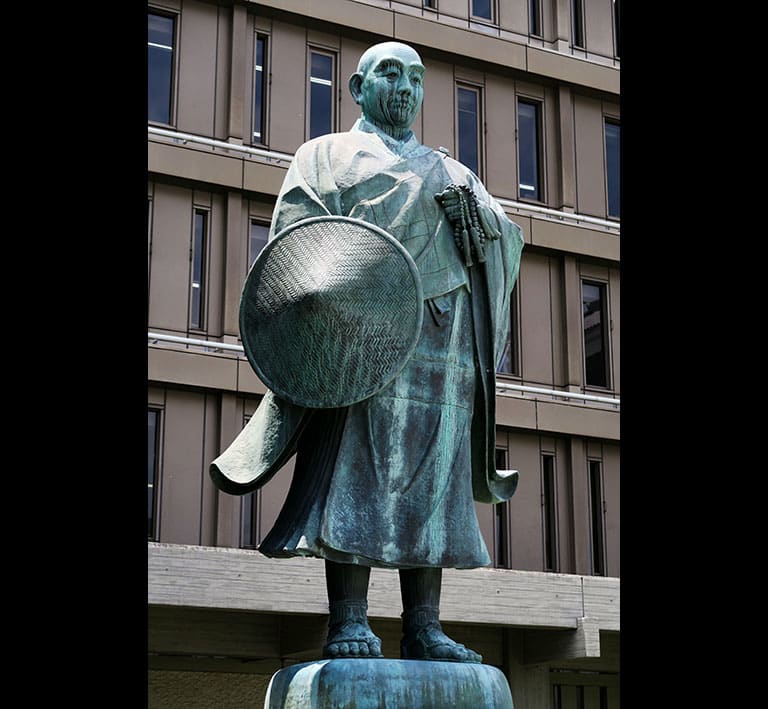

▼山門を潜り右手に宗祖親鸞さんの銅像。

▼親鸞さんお顔。

▼左手に津村別院開基の蓮如さんの銅像。

▼御堂正面。僅かに屋根に和様を感じますが、アプローチ石段といい堂形はまさに石の神殿。

▼御堂を石段下から眺めます。

▼屋根トップの宝珠。

▼石段を上がると正面入り口。お堂入り口のイメージはありません。どこかのなんとか会館風。

▼本願寺印が正面に輝いています。

▼一階ホール。正面トビラ左右の壁画は杉本哲郎画伯による「無明と寂光」天地5m、左右8.6mの大きさ。

本堂は三階にあります。京西本願寺の御影堂、阿弥陀堂を知ってるだけに、どんなんかなァ~ドキドキします。

▼入ってビックリ、コンサート会場、黄金に輝く舞台が辛うじて仏の居間か。

▼ほぼ須弥壇の全景。圧倒される黄金の世界に、若い僧侶が襟を正していますネ。

▼須弥壇中央に本尊阿弥陀さんが祀られいますが、お顔が今ひとつよく見えません。

本尊 阿弥陀如来立像、像高95.6cm、寄木造、漆箔、玉眼が嵌められています。鎌倉時代後半。

▼ご本尊がお立ちのお厨子、これこそ極楽浄土の王の館。

▼右脇壇に宗祖親鸞さんのお厨子。親鸞聖人等身大の御影がお祀りされています。全く見えません。

▼左脇壇には二十三代勝如上人の御影軸が祀られています。

勝如上人(大谷光照)1911~2002年。大正三年(1914年) 光照が法灯継承者となり

(昭和二年)1927年に得度、第二十三代門主の法灯を継承。

▼仏殿全景。

▼天井照明と天蓋。

▼四階から見た本堂仏殿。

▼燦然と輝く世界から現実に戻ります。御堂から見たこれが山門、もちろん左右はもっと長いです。

▼昼過ぎの御堂筋です。

先ず寺院には見えない外装とキンピカ荘厳の内装との大いなるギャップに驚かされます。

なかなかの演出に信者でなくても極楽浄土とはこんなんだよと云っている説得性に納得するのでは。

現実に戻りたくはありませんが、社に戻り細々と現実の仕事をすることにします。

北御堂これにて オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。