(2016.11.05訪問)

方廣寺から南へ約30キロ余、西宮市六甲山系の山麓、門戸厄神東光寺を訪ねます。

方廣寺から現地までの時間と、付近をウロウロしてお寺を発見するまでの時間があまり変わらないアホらしさ。

またまた迷車大和路号のアホナビにやられたと思ったのですが……、

付近は山裾と云うことで坂道ばかリ、細い小さい道が入組んで、行けども行けども着きません。

お寺の受付でそのことをお話しすると「そうですねん、みなさん迷われます。どの社のナビでもマトモに来られた方はいらっしゃら

ないのですわ」市内のそんな場所に門戸厄神東光寺はあります。

皆さん門戸厄神へは阪急電車で行きましょう。

▼中楼門。ウン?厄除け神社?

[ 門戸厄神 ]

●山号 松泰山 (しょうたいざん)

●寺号 東光寺 (とうこうじ) 愛称 門戸厄神 (もんどやくじん)

●宗派 高野山真言宗別格本山 (こうやさんしんごんしゅう)

●開基 嵯峨天皇 (さがてんのう)

●開山 弘法大師空海 (こうぼうだいしくうかい)

●創建 天長六年 (829年)

●本尊 薬師瑠璃光如来

▲兵庫県西宮市門戸西町2-26 TEL 079-851-0268

▲拝観料 400円 朱印300円

▲拝観時間 不祥

▲http://mondoyakujin.or.jp

▲西国薬師霊場第二十番札所 西国愛染十七霊場第ニ番札所 摂津国八十八箇所第七十六番札所

▲阪急電鉄今津線「門戸厄神駅」下車北西へ約700m

クルマの場合はナビでも到着が難しいので気をつけて来て下さいとお寺の方が云ってます

▼門戸厄神正門なんですが、門はありません。

門戸厄神東光寺縁起 (門戸厄神HPから抄出)

嵯峨天皇四十一才厄年の時、愛染明王と不動明王が一体の仏が魔障逃散させる夢を感得。弘法大師に告知、大師は愛染明王と不動明

王一体の明王像を三体刻し、その一体が東光寺に伝わる厄神明王です。その姿が厄除護符に描かれ天下流布。その後戦国時代兵火で

東光寺堂宇伽藍総てが焼失。にもかかわらず焼跡から厄神明王が厳然と佇立しているのが発見され、その霊力に信者は日増しに増え、

その威徳を慕って当寺を訪れる人は今日に続いています。

▼厄除け寺院には必ずこれがあります。四十二段の男厄坂。

▼男坂上った所に表門。阪神淡路大震災で全壊し再建されました。

▼開運社と書かれた表門扁額。

表門左右に二神が祀られていますがいずれもお名前不祥。

▼下向きに矢を構えた右神。

▼上向きに矢お構えた左神。

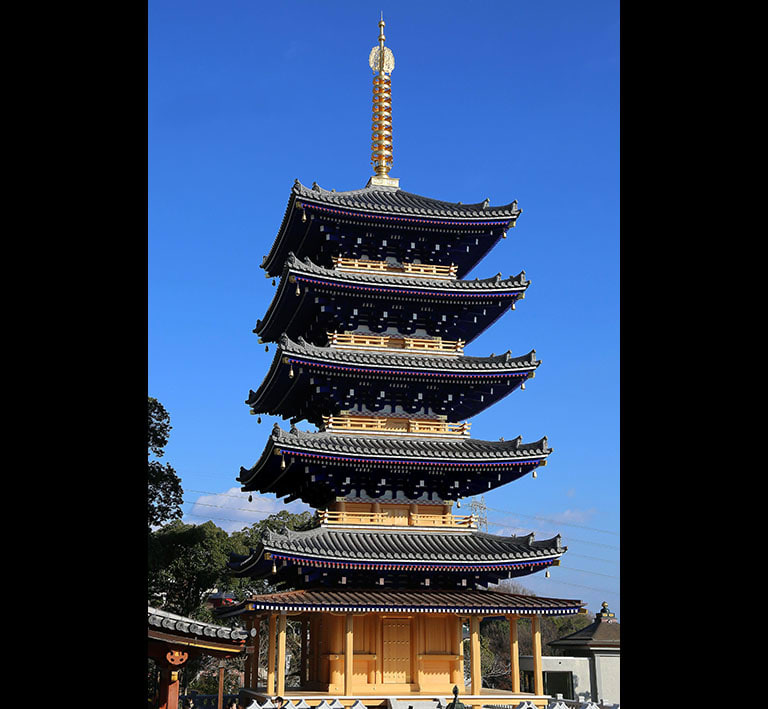

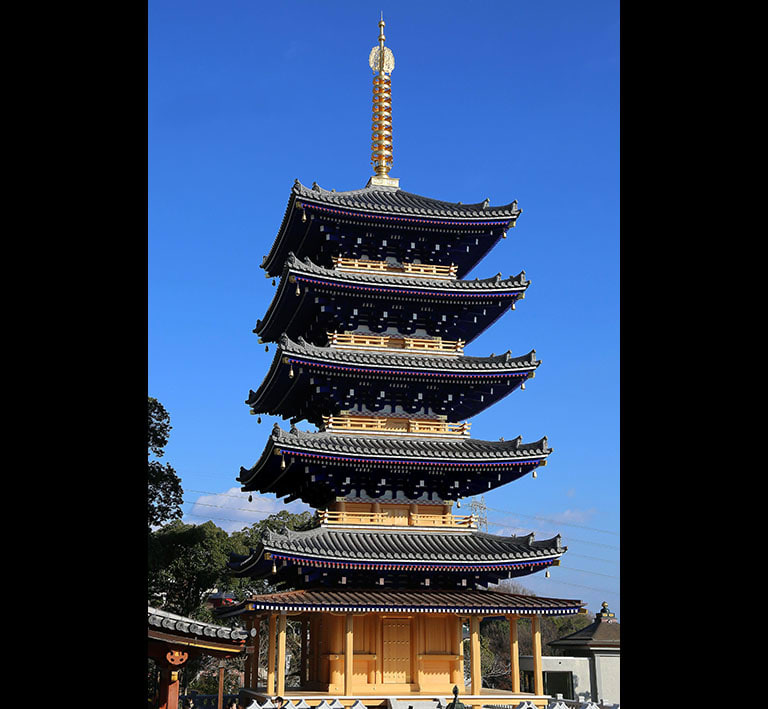

▼表門を潜ると目の前に朱色鮮やかな中楼門。上層に楼観を構えています。

▼こういう様式を見るとどうしてもお寺に見えないのはボクだけかナ。

▼中楼門への石段。左右で三十三段の女厄坂。

▼格子の絵天井から厄神明王と書かれた、径1m以上はありそうなデッカイ提灯が吊るされています。

▼楼門を潜るとお堂がトコロ狭しと軒を寄せ合ってます。

▼真っ先に厄神堂にお参り。愛染明王と不動明王が一体となった厄神明王が本尊 (秘仏)

厄除け開運諸願成就の祈祷が行われているお堂です。

▼厄神堂扁額。

▼厄神堂正面です。

▼薬師堂。本尊薬師瑠璃光如来。

▼大黒堂、愛染堂。商売繁盛の大黒天と縁結びの愛染明王をお祀りしています。一堂二本尊、効率のイイお堂ですネ。

▼扁額は大黒天になってます。

▼お堂正面です。

▼延命魂 (根)。高野山金剛峰寺から貰った樹齢八百年、樹高六十米の杉霊木の根っこ。

病気平癒や延命のご利益があるのでドンドンさわりましょう。

▼祈願かえる。言わずもがな!

▼大師堂。弘法大師空海さんをお祀り。

▼大師堂の扁額。

▼南無大師遍照金剛。

▼不動堂。本尊不動明王。会館みたいな感じの建物ですが、お堂らしいです。

▼不動堂扁額。

▼稲荷社。正一位高安稲荷明神と扁額にあります。

▼稲荷社本殿。

▼厄神堂の真裏の奥の院。正面に石鳥居があり建物は流れ造りのお社、間違いなく神社ですね。

▼奥の院のトナリにお不動さんと滝。

▼境内には小さいながら庭園もあり、立派な臥龍松が枝を伸ばしています。

▼人形供養の人形がズラリ。東光寺では、毎年十一月十九日人形供養が行われているそうです。

こうして大量に並べられると余り気持ちのいいものではないですネ。

▼北門です。こちらからミニ八十八カ所巡りのコースがあります。

▼南門。

▼最後に中楼門の楼観を見納めて門戸厄神東光寺オシマイ。

▼ご朱印です。

東光寺は空海さんが彫った厄神明王三躰のウチ一躰を奉安するお寺で、現存はこのお寺の一躰のみと云うありがたい厄神堂の本尊。

今日は残念ながら、お堂と云うお堂は総て扉が閉まり、堂内を窺うことすら出来ません。厄除け本尊の有り難みは一切感じることの

ない門戸厄神でした。有り難みを感じるのは気持ちの持ちようかナ。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

神社・お寺巡り ブログランキングへ

神社・お寺巡り ブログランキングへ

神社・お寺巡り ブログランキングへ

神社・お寺巡り ブログランキングへ