(2017.08.05訪問)

新大和路号は久々に三田にやってまいりました。高速から県道を走り、徐々に山懐に入って行く、夏の日差しと緑の清涼感、新大和

路号は機嫌良〜く走っています。播磨には伝説の人、法道仙人の名がよく出てきます。ここ蓮花寺もご多分にもれず法道仙人の開基

と伝えるお寺で、この方播磨から東方面での開基のお寺は100カ寺を越えるそう。播磨に根をおろした播磨のエース法道さん、さす

があっこっちと飛び回っていたようですが、このお寺、伝承としての法道さんの名は生きているそうですが、その名残を感じること

はありませんでした。

▼仁王門。重層楼門、三間一戸、草葦葺、八脚門。豊臣秀頼寄進。

重層楼門と云ってはなにか仰々しい重厚な感じの響きですが、この楼門はこの地に相応しい質素でいくらか田舎っぽい感じの建築

様式。おそらくこの地に一番相応しい様式で建てられたものと思い、境内に入る楽しみが膨らみます。

なんで入り口にクルマを置くんでしょうネ、駐車場ではないんです。

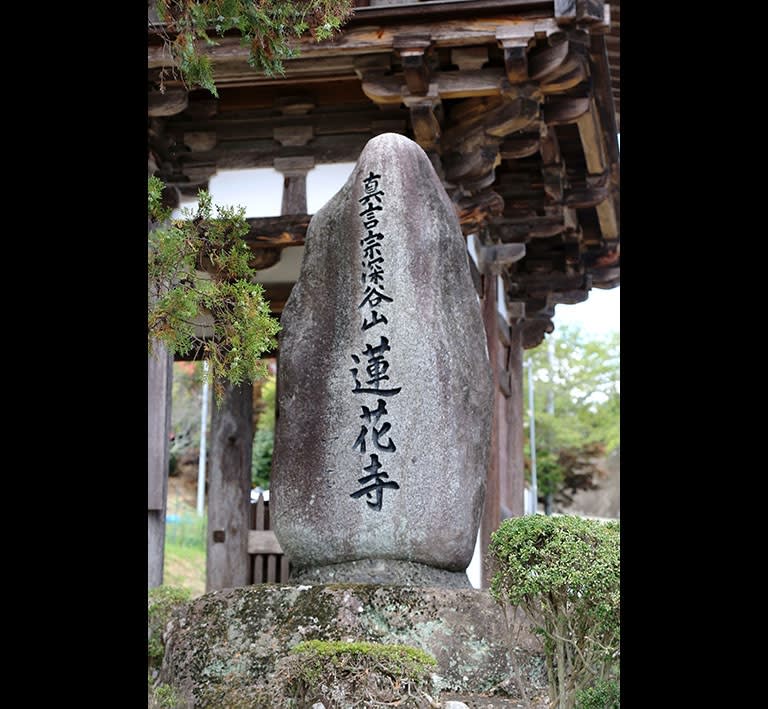

[ 蓮花寺 ]

●山号 深谷山 (しんこくざん)

●寺号 蓮花寺 (れんげじ)

●宗派 真言宗大覚寺派 (しんごんしゅうだいかくじは)

●創建 大化年間 (645~650年)

●開基 法道仙人 (ほうどうせんにん)

●本尊 釈迦如来坐像

▲兵庫県三田市下槻瀬678 電話 079-569-0049

▲拝観料 境内自由 ご朱印300円

▲時間 8:00~17:00

▲http://rengeji.net

▲JR神戸「三田駅」下車、小柿・波豆川・龍坊行きバス20分 「木器」下車徒歩5分

中国自動車道「西宮北IC」からR176を三輪で右折、県道37を北へ約8km

▼仁王門前に建つ寺号石碑。

蓮花寺縁起 (蓮花寺HPから抄出)

法道仙人開創の霊地として知られ、孝徳天皇の御代、今からおよそ1300年前に多田源氏の帰依を受けることに隆盛し、歴史的にも重

要な文化財を保有する古刹として今に伝わります。本尊の阿弥陀如来、観音菩薩、地蔵菩薩の三体は県の重要文化財に指定されてお

ります。山門も県の重要文化財に指定されており、豊臣家の寄進によるもので、織豊時代の荒木村重の乱に一度焼失したものを豊臣

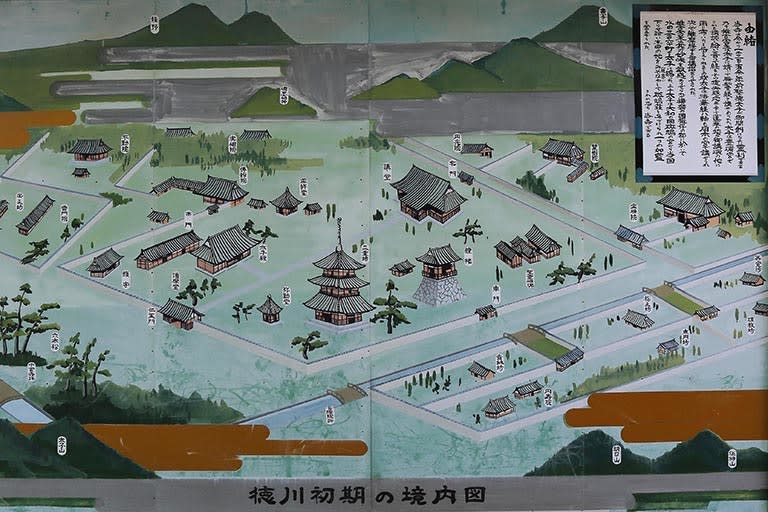

秀頼が再建したと伝えられています。山の中腹の樹間には高さ20メートルの多宝塔がそびえ、そのむかし、七堂伽藍を備えた巨刹で

あったことがうかがえます。

▼仁王門。

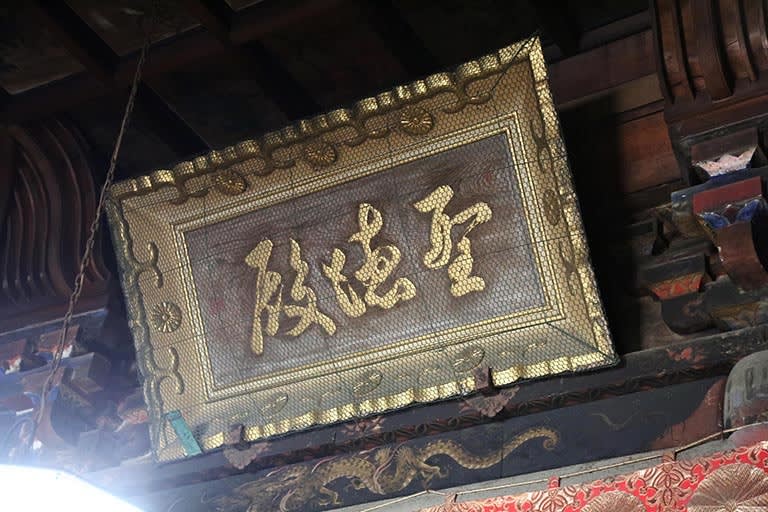

▼仁王門扁額。じーっと見ると深谷山、山号が書かれています。

▼左右奥の間に仁王さんがいます。

▼向って右、阿形仁王さん。像高233cm、寄木造。

お顔から上半身にかけて、墨かススか油類をかけられています。寺社に悪さをする例のアホの仕業か、非常にお気の毒な酷いこと

になってます。見るに堪えません。

▼向って左、吽形仁王さん。像高237cm、寄木造。

▼参道上がってゆくと左に十三仏堂。三間四方、宝形造、本瓦葺。

大日如来を中心に十三仏を安置。十三身の諸尊を守り御本尊とし功徳を積み、浄土往生を願い託す修業道場。

▼十三仏堂の扁額。

▼内陣の荘厳。中央奥に本尊大日如来坐像を祀り、左右脇陣に十三仏が安置されています。

▼本尊大日如来坐像。智拳印を結ぶ金剛界の大日さんです。

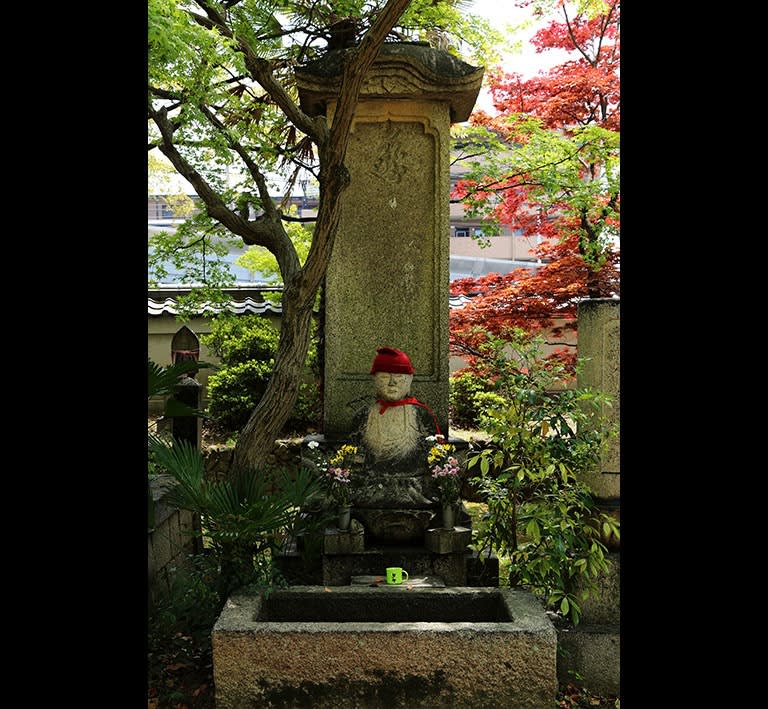

▼十三仏堂の前に立つ、ボケ封じ観音と、

▼お地蔵さん。

▼鐘楼。

▼百日紅満開の境内から東、槻瀬の街が見渡せます。

▼本堂は今、庫裏と共に屋根の改修工事に入ってます。ラッキーにも本堂の拝観は出来ました。

▼本堂外陣格天井の極彩色花鳥画。京友禅職人の筆による新しいものだそうです。

▼本堂内陣の荘厳。秘仏なのか本尊の姿は確認出来ません。奥にお厨子が見えるのですが。

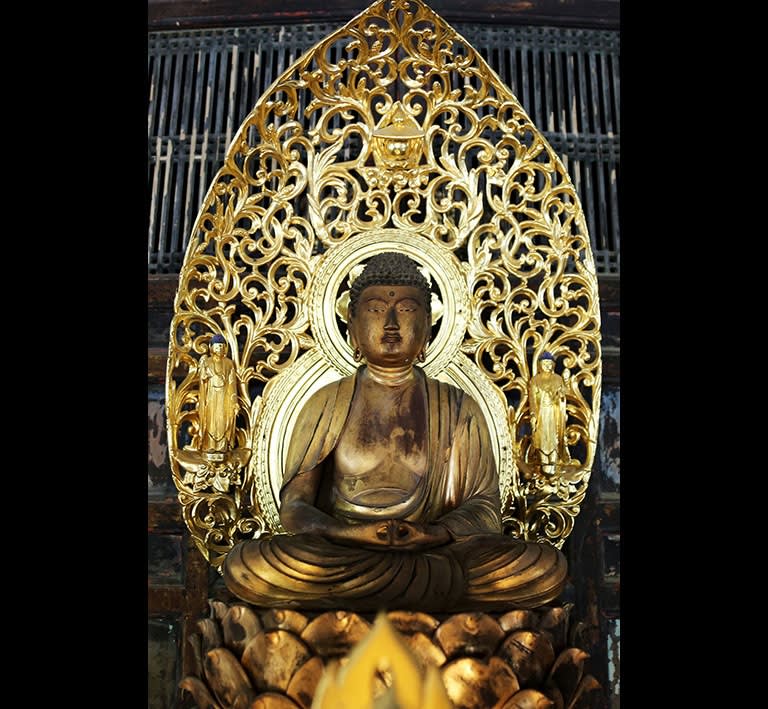

▼この方が本尊釈迦如来坐像です。脇侍は聖観音菩薩坐像と地蔵菩薩坐像です。

(本尊写真は蓮花寺HPからお借りしました)

▼本堂片隅に見事な塗り屏風。

さてそれでは、多宝塔へ行ってみましょう。

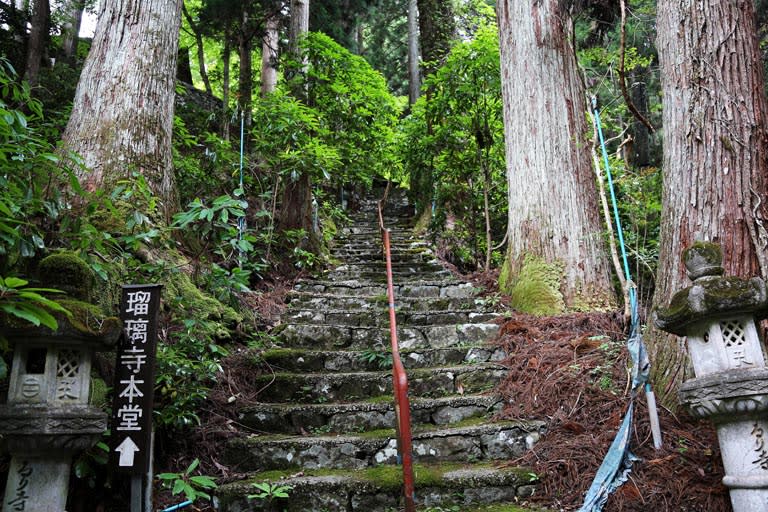

▼僅か200m足らずの坂なんですが、これが急坂。この写真ではそうとは見えませんが急坂なんです。

▼右に曲がると見えました多宝塔。

▼左の石段を上ると多宝塔。右手に石仏が集められています。

▼多宝塔。塔高20m、檜皮葺、初層一部桟瓦を葺いている。江戸期文化九年 (1812年) 建立。

なんとあの鴻池組の建設だそうですヨ。

▼多宝塔軒。上層の垂木を見て下さい、二軒扇垂木になっており、初層の垂木との変化が見事です。

▼初層外縁には勾欄なし、中央桟唐戸、両端は花頭窓、ここでも変化を楽しんでるようです。

▼多宝塔相輪です。

▼池にぎっしりと蓮と睡蓮の競演と云いたい所ですが、お花は余り咲いていません。

▼ご朱印です。仁王門の柱礎石に置いて撮りました。

残念ながら本堂は屋根の改修工事中のため堂形は全く判りませんが、入堂は可能なので入って驚いたことに凄い天井画があるんです。

塗りの格天井に極彩色の花鳥画、京の友禅作家の作品と云うことで、彩色の華やかなこと、少々どぎつい感は否めませんが、デザイ

ンや構図を含めて従来の天井画に比べて現代風のパンチの効いたいい天井画です。いずれ時が立てば好い味になるのでしょう。一見

の価値はあります。

三田の蓮花寺これにて オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。