(2016.10.29訪問)

久々に迷車大和路号は裏六甲を走っています。今日は二カ寺を訪ねる予定でしたが、またまたアホナビにしてやられました。

目指すお寺は姿カタチなし、一瞬躊躇するような山中の道、けもの道と思しき枯れ葉で埋まる細道、軽自動車一台がかろうじて通れ

るそんな山道をアホナビは誘導。行けども行けども山中彷徨の体、とにかくクルマが通るような雰囲気じゃなくUターンしたくても

出来ず、バックでビビりまくって元来た道までなんとか戻ることが出来ました。この間小一時間、迷うことはあっても今回は初めて

のヒドイ経験。しかし禍あれば福もある。めげずに次に訪ねたお寺、これがまたブラボーなお寺なんです。

▼参道入り口。

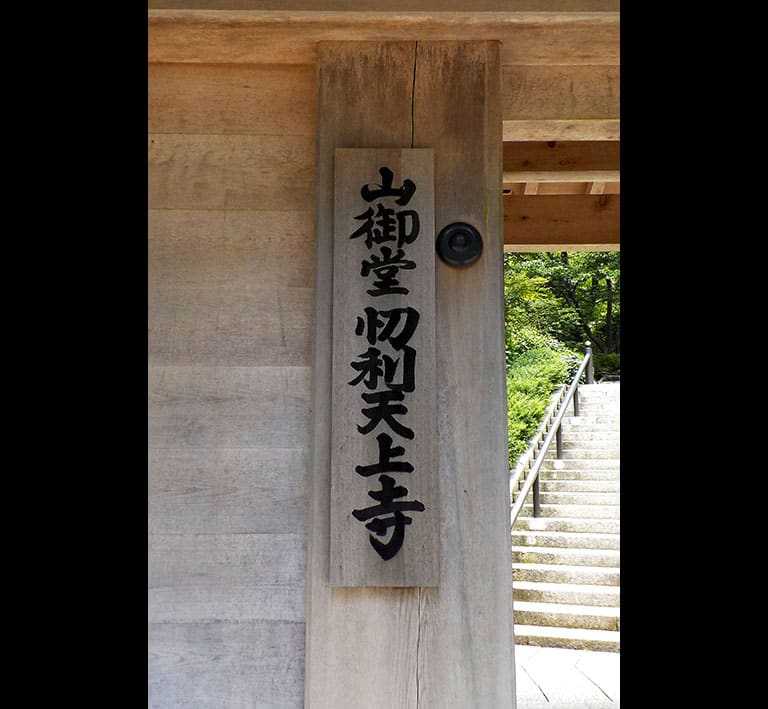

[ 鏑射寺 ]

●山号 獨鈷山 (とっこさん)

●寺号 鏑射寺 (かぶらいじ)

●宗派 真言宗単立 (しんごんしゅうたんりゅう)

●開基 伝 聖徳太子 (しょうとくたいし)

●創建 伝 敏達天皇十年 (581年)

●本尊 大日如来坐像

▲兵庫県神戸市北区道場町生野1078-1 TEL 0789-86-4095

▲拝観料 境内自由 朱印300円

▲拝観時間 9:00~16:00

▲http://www.kaburaiji.or.jp

▲札所 近畿三十六不動尊第十一番霊場 仏塔古寺十八尊第十六番霊場 神戸十三佛満願霊場

▲JR宝塚線「道場駅」下車 徒歩1.7km

JR宝塚線「三田駅」下車 タクシー約10分

クルマの場合は「武庫の台ゴルフ場」を目標に

▼参道を少し行くと正面に客殿。

鏑射寺縁起 (獨鈷山鏑射寺略縁起より抄出)

当山は、神体山として数千年の歴史を有し、神秀倉、甘楽山、五智の峰などと呼ばれ尊崇、聖徳太子は此の山に伽藍を建て仏教弘通

の道場として鏑矢を奉納、鏑射寺と命名。 その後戦兵火、山火事で伽藍の大半を焼失。江戸後期勇阿上人が再建。 山内西国三十三カ

所、四国八十八ヶ所石仏はその時造営されたものです。明治六年、天誅組が神社仏閣を襲い僅かに焼け残った太子堂及び本尊什器は

寺廻りに移されて廃寺となりました。その後約百年、昭和三十年久邇宮朝融王が鏑射寺の再建と国家国民の安寧を祈願。 昭和三十四

年現山主中村公隆師が入山、昭和四十一年に護摩堂(不動明王)、昭和四十八年には三重塔(虚空蔵菩薩)、逐次旧寺領を買い戻し、平成

四年に大日如来、愛染明王を奉迎して本堂の落慶入仏法要を厳修、同六年に弁天堂落慶。

▼客殿左側から入山です。右端が入山受付とご朱印頂戴どころ。

▼横の花壇に秋明菊が、ボツボツおしまいかも。

▼右を見ると三重塔が見えます。

▼境内正面に今色の本堂が静かに佇んでいます。決して大きくはないんですが、中心伽藍として堂々の姿です。

桁裄五間、梁間五間、入母屋造、本瓦葺、一間向拝付。平成四年 (1992年) 建立。

▼本堂扁額。

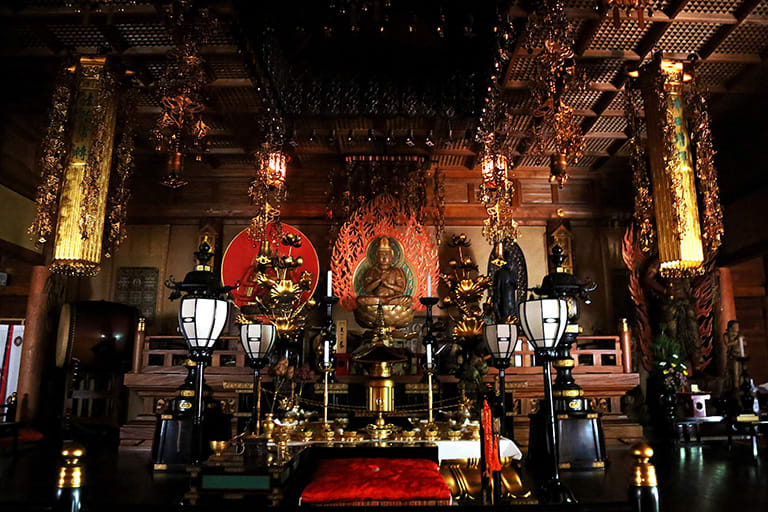

▼堂内外陣、光は入り口と連子窓からのみ。

▼内陣須弥壇は殆ど目視出来ません。最近の写真機は凄い!しかしさすがにピンはきません。

本尊大日如来坐像。作者は村岡久作仏師。

▼本尊大日如来坐像。PCで初めてお顔を見ることが出来ました。

若々しいお顔とお見受けします。

▼側面の本堂。

▼本堂裏手に石蕗が咲いてました。

▼大師堂。木の香漂いそうです。方三間、宝形造、本瓦葺。一間向拝付。

▼墨跡鮮やかとはこの扁額を云うんでしょうネ。

▼大師堂須弥壇の本尊弘法大師像坐像。

▼脇壇の毘沙門天立像。このお像も村岡久作仏師の作でしょうか。

▼大師堂横のショット。

▼三重塔にやってきました。ドン曇りが一挙に素晴らしい青空!

初層に村岡久作仏師の作本尊虚空蔵菩薩が祀られています。昭和四十八年 (1973年) 建立。

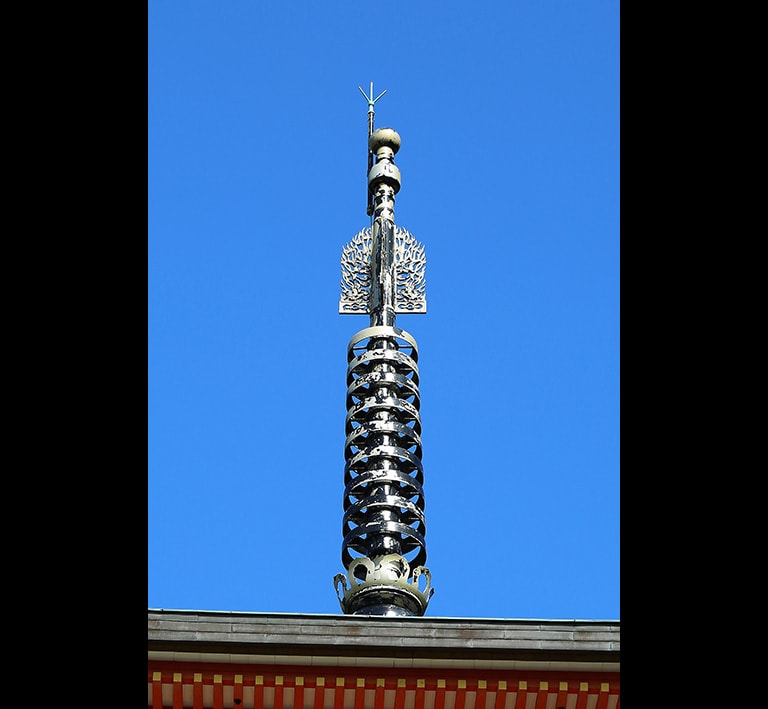

▼三重塔相輪です。

▼境内もだいぶ染まってきました。

▼宝篋印塔。

▼護摩堂。再興後初めてのお堂として昭和四十年 (1965年) 建立。

桁裄五間、梁間五間、入母屋造、桟瓦葺、唐破風一間向拝付。

▼護摩堂正面。この本尊不動明王は近畿三十六不動尊第十一番霊場の本尊です。

▼向拝軒長押の龍の彫刻、阿吽を表しています。

▼山号扁額。切り抜きの立体文字手が混んでます。

▼内陣須弥壇上中央に眼光すこぶる鋭い本尊不動明王。左脇に毘沙門天、右脇に八大竜王が祀られています。

護摩焚のため天井から壁面はススで真っ黒ケ。ススの黒は実に美しい黒、まさに漆黒。

▼本尊不動明王半跏椅坐像。不動明王としては珍しい座り方の像ですネ。真っ黒ケですが並の迫力ではありません。

不動明王を中心に左脇侍、制吒迦童子、右脇侍、矜羯羅童子を従える不動三尊。村岡久作仏師の作。

▼左脇壇には毘沙門天立像。

▼右脇壇には八大竜王像。八神の中のどの竜王なのかは不詳。

▼真っ赤になればさぞや鮮やかなことでしょう。

▼映える楓。

▼善光寺石塔。

▼護摩堂の前に巨岩を配した岩庭園を見ることができます。

▼味のある参道石段を上り境内高台の弁天堂へ。

▼弁天堂。平成六年 (1994年) 建立。桁裄二間、梁間四間、銅板葺。

▼女神のお堂らしく堂内どこか華やか。弁天さんは中央お厨子の中にいらっしゃるようです。

▼弁天堂。

▼鐘楼。

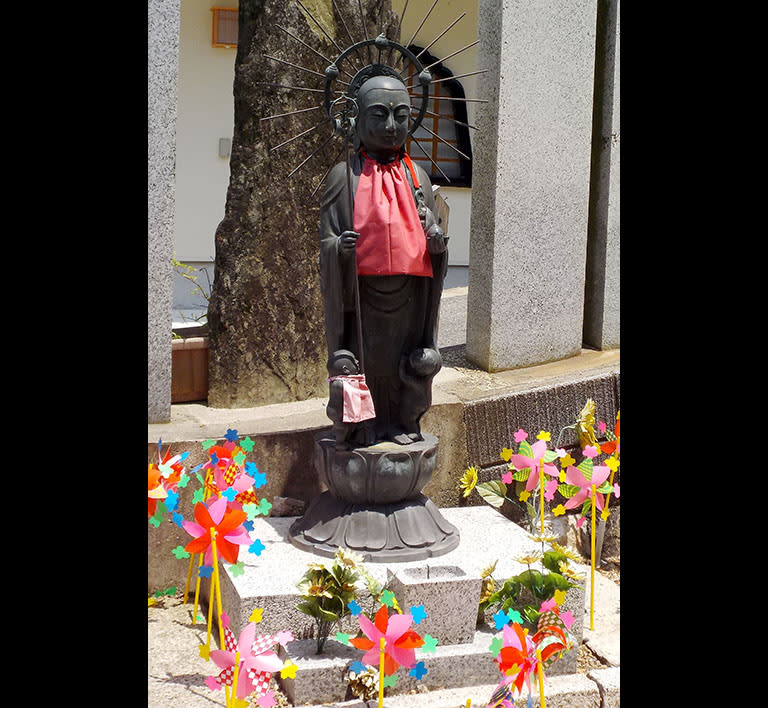

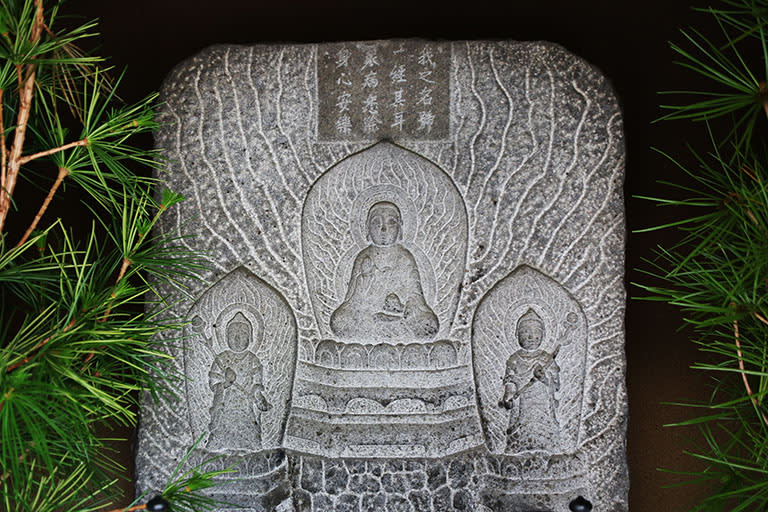

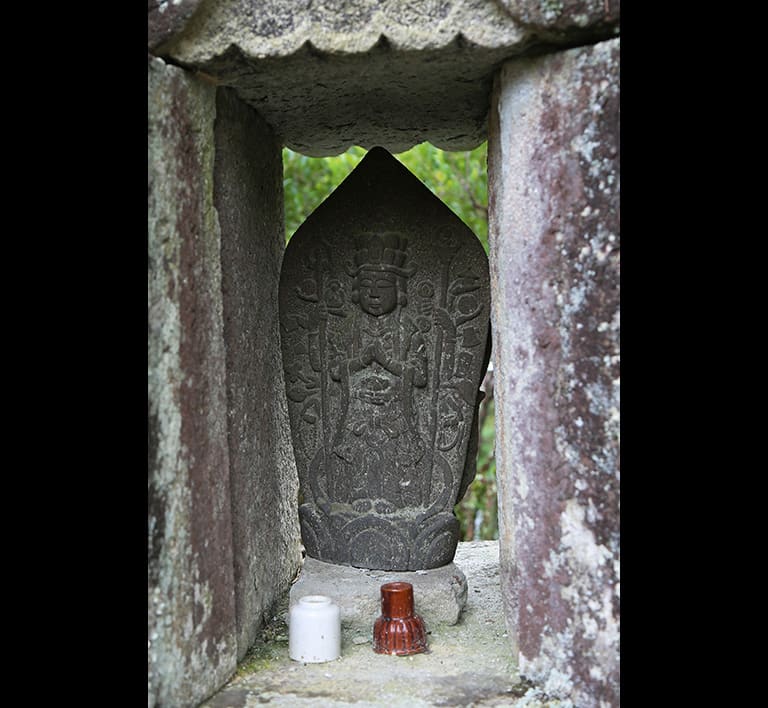

▼江戸後期に造営された西国三十三カ所霊場巡りと……、

▼四国八十八カ所霊場巡りができ、味のある石仏、石塔を見るのも一興です。

▼大師堂の前にきれいな放生池、竹生島があります。

▼西国三十三カ所霊場竹生島宝厳寺の本尊弁天さんがお祀りされてます。

▼きれいな放生池でしょう。

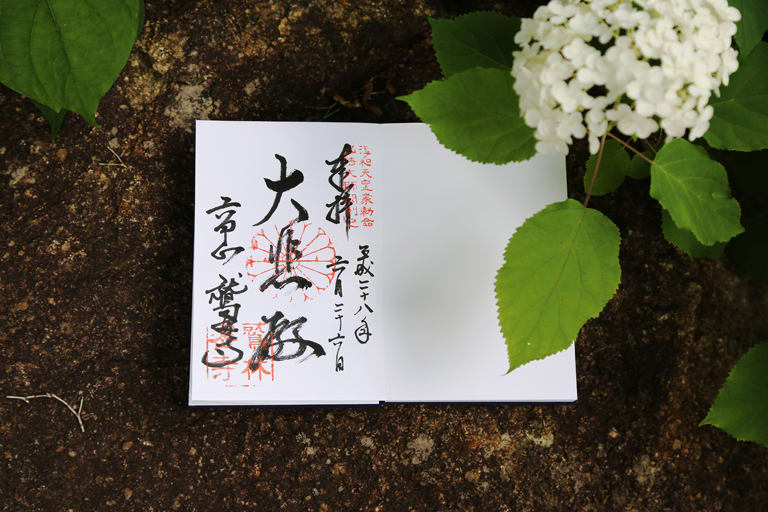

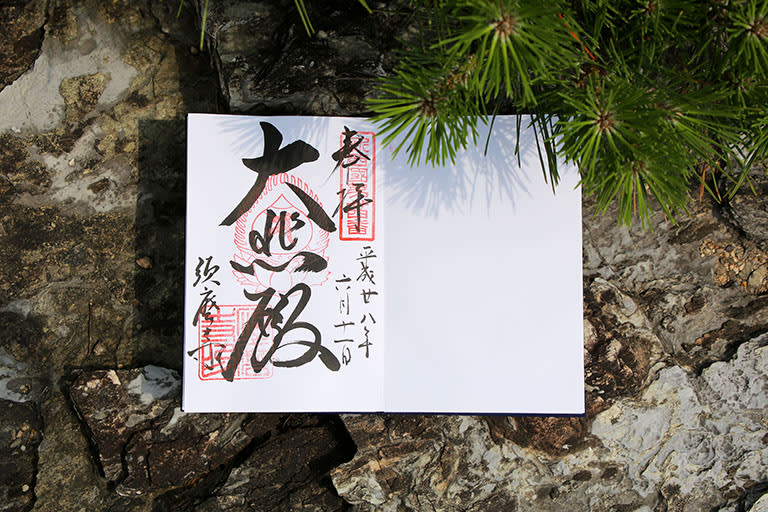

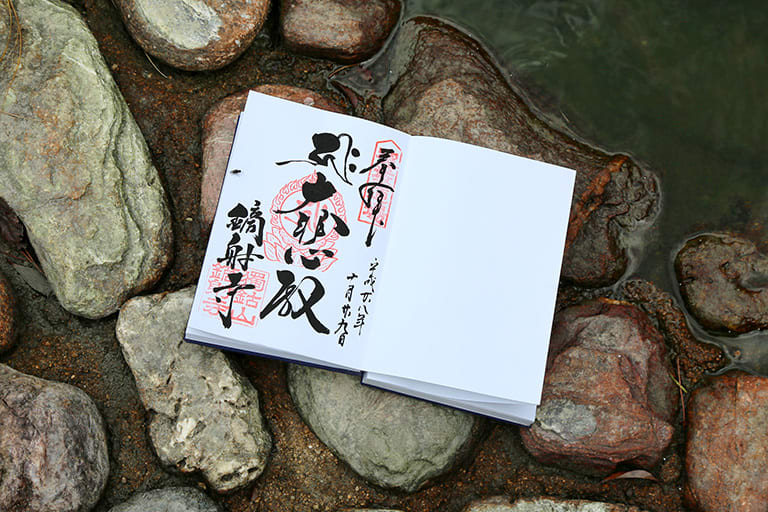

▼その放生池の汀に置いて撮りましたご朱印です。

公式なバックアップがあったのか、現住職個人の力量でこれだけの山内と伽藍再生をしたのかは窺い知ることは出来ませんが、兎に

角凄いとしか言いようがない立派なお寺です。寺歴は古く堂宇伽藍は新しい、栄枯盛衰世の習いとは言え、輪廻転生を地で行く昭和

の再生を見事に成し遂げた獨鈷山鏑射寺に乾杯!

EX.

仏師村岡久作さんは存じ上げませんが、各お堂の仏像には絶句、五百年、千年後のお堂と仏像のコンビがどういう形で時代を生きる

のか可能なら見てみたい、そんな気がします。これも偏に間近で仏に拝すること、撮影をお許し下さったお寺にお礼申します。

合掌

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。