(2013.03.04訪問)

迷車大和路号は久々に京鷹峯の地にやってきました。今日訪ねた源光庵は「悟りの窓」と「迷いの窓」で有名な禅刹です。

「悟り」と「迷い」とは一体なに、と云うのがボクのレベル。「煩悩」に衣をまぶせて揚げた天ぷらが街を歩いているようなボクに

は禅の精神なんて到底理解出来るはずがありません。ただ「丸」と「四角」の窓の前に一度座ってみよう。と云う訳で源光庵にやっ

てまいりました。

▼源光庵参道口は鷹峯交差点からスグ。

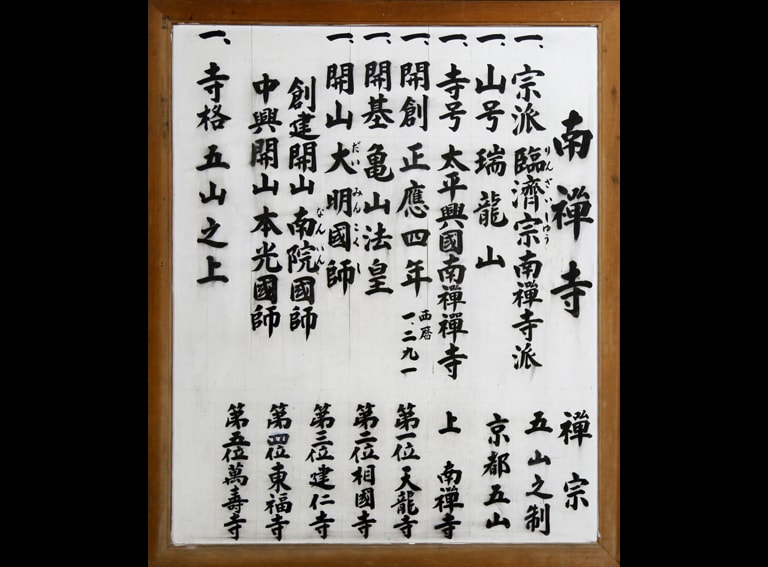

[ 源光庵 ]

●山号 鷹峰山 (ようほうざん)

●寺号 源光庵 (げんこうあん) 正称 寳樹林源光庵

●宗派 曹洞宗 (そうとうしゅう)

●開創 徹翁国師 (てつおうこくし)

●創建 貞和二年 (1346年)

●中興 卍山道白禅師 (まんじさんどうはくぜんじ)

●本尊 釈迦如来坐像 脇侍 阿難尊者 迦葉尊者

▲京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町47 電話 075-492-1858

▲拝観料 400円

▲京都市バス「四条大宮6系玄琢行き、源光庵前下車

▼南門。

源光庵縁起 (源光庵パンフより抄出)

当山は、貞和二年(1346年)臨済宗大本山大徳寺二代徹翁国師の開創によるが、元禄七年(1694年)加賀大乗寺二十七代卍山道白禅師

が当寺に住持され、以来曹洞宗に改まる。卍山道白禅師は学徳兼備の高僧で、宗風改革、宗統復古に邁進、宗祖道元禅師の正伝仏法

に復古されたのである。

▼南門扁額。

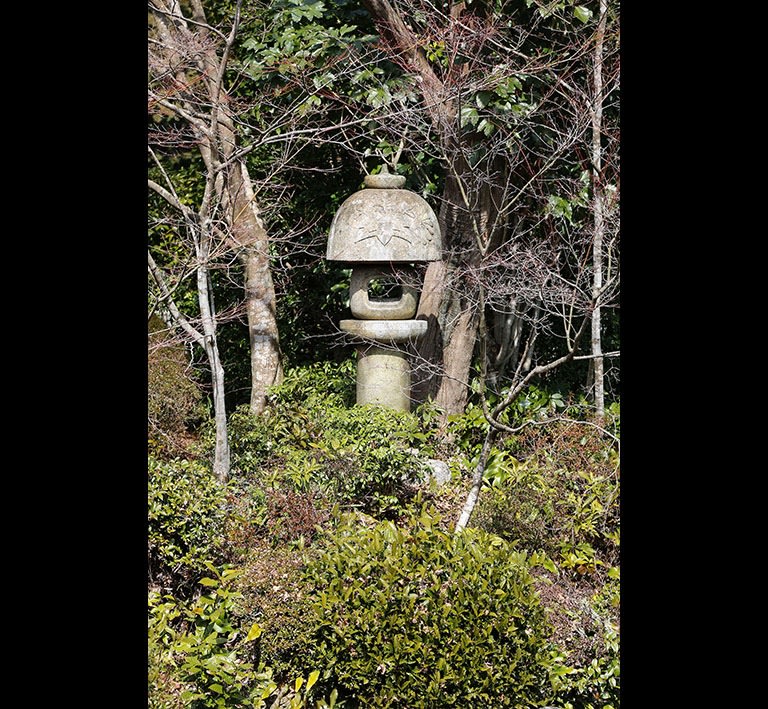

▼鐘楼。

▼山門参道。

▼重層の山門。上層左右の丸窓が目をひきます。三間一戸、八脚、入母屋造、桟瓦葺。

▼山門上層階。白い丸窓は源光庵のシンボル。

▼復古禅林と書かれた扁額。

▼山門から境内、正面は本堂です。

▼境内左本堂、右庫裡。

▼境内参道は幾何的美を感じる一種の石畳が縦横に結ばれています。

▼正面に堂々の本堂、棟中央に宝珠が載ってます。桁行七間、梁行五間、入母屋造、桟瓦葺。元禄七年(1694年)建立。

▼本堂扁額。全く読めません。

▼本堂畳廊下。この天井が血天井と呼ばれています。

▼外陣天井に残る怨念の足跡。血天井は伏見城の遺構、慶長五年家康家臣鳥居元忠以下千八百余人が、石田三成軍と戦うも全員討死、

自刃し果てた痕跡。勿論気持ちいいものではありませんが、この血天井、京の寺院数カ所に残っているそうです。

▼本堂内大きな扁額です。

▼中央奥の二段須弥壇と内陣の荘厳。

▼中央のろうそくが邪魔ですが、奥の幕中に本尊が祀られています。

▼出し惜しみされている本尊、釈迦如来坐像。

脇侍に阿難尊者と迦葉尊者がおられるようです。

▼源光庵最大の売り、「悟りの窓」と「迷いの窓」

円型悟りの窓は「禅と円通」の心と「大宇宙」心理の世界を表現。角型迷いの窓は「人間の生涯」生老病死の「四苦」を表現して

いるそうです。だからどうなのなんて口が裂けても云えません。

▼円型「悟りの窓」

▼角型「迷いの窓」

▼「悟りの窓」と「迷いの窓」

四角四面の角削りゃあ人間だんだん丸くなる。いい加減丸くならにゃいかんという「気」はするんですがネ。

その「気」がしばらく前に座っていた結論です。

▼本堂裏の北山を借景とした枯山水庭園。

▼本堂。

▼書院。

▼書院廊下。

▼書院の間襖絵、山水図。江戸中期の絵師、山口雪渓さん筆。

▼お隣の間におひなさんが飾られ……、

▼隣でこんな方が、香煙を。

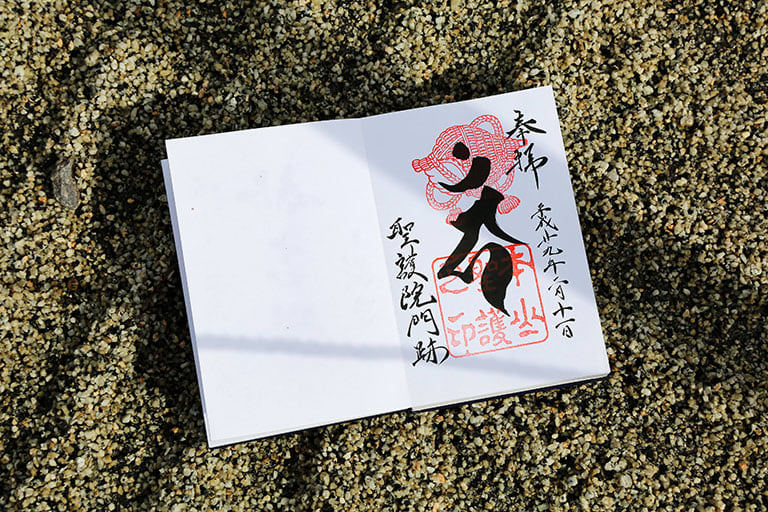

▼庫裡です。こちらでご朱印を頂きます。

▼源光庵お暇です、境内から見た山門。

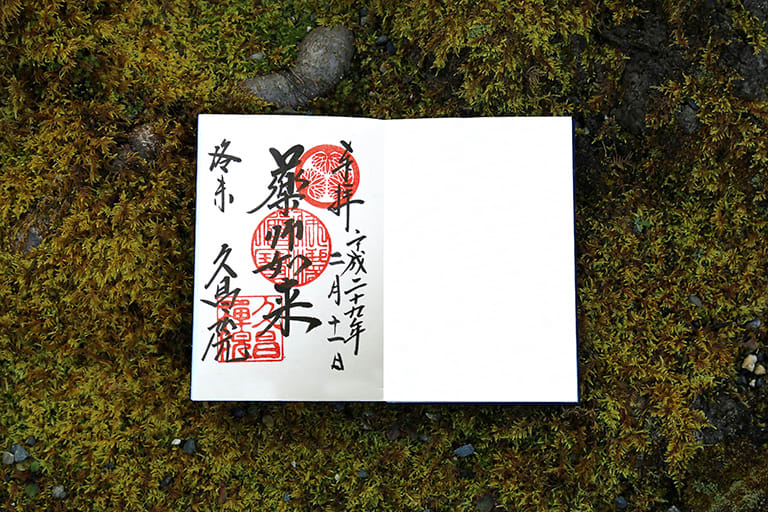

▼山門の盛土された赤土に置いて撮った御朱印です。

この鷹峯の地一帯は、江戸のタヌキからあの何でもござれのスーパー文人、本阿弥光悦に与えられた土地で、光悦を中心にアートな

コミュニティーを形成した芸術村と云われていたそうです。もっとも今日訪ねた源光庵の創建は室町初期なので、往時にはそんなコ

ミュニティーは存在していません。鷹峯四百年の経時は、光悦思想の片鱗すら遺さず、その世界を惜し気もなく消し去り、今はただ

源光庵、常照寺、そして唯一光悦の名を残す光悦寺が法灯を守り続けているのみです。

それではその光悦の名を残す光悦寺を訪ねましょう、早い話が光悦寺はお向かいなんです。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。