(2017.03.25訪問)

迷車大和路号は今日も京都の北西、国道162号さば街道またの名を周山街道を走っています。クルマは北へドンドン走り、京北町ま

でやってまいりました。そこから右折、そうです目指すは常照皇寺、あの悲運の光厳天皇が自ら創建し最後を迎えたお寺です。

南北朝争乱のどさくさで、南朝幽閉の身となり幾度も地獄を見てきた光厳天皇晩年に行き着いたお寺。イメージの暗さや、山寺にあ

りがちな寂しい感じ、菊の御紋のかた苦しさなどはまるでなく、実に明るいお寺の印象、それが地獄を見てきた光厳さんの遺志だっ

たのかもしれませんネ。

▼参道手前に建つ寺号石柱。

[ 常照皇寺 ]

●山号 大雄名山 (だいゆうめいざん)

●寺号 常照皇寺 (じょうしょうこうじ) 正式名 万寿常照皇禅寺

●宗派 臨済宗天龍寺派 (りんざいしゅうてんりゅうじは)

●開基 光厳法皇(こうごんほうおう)

●創建 貞治元年 (1362年)

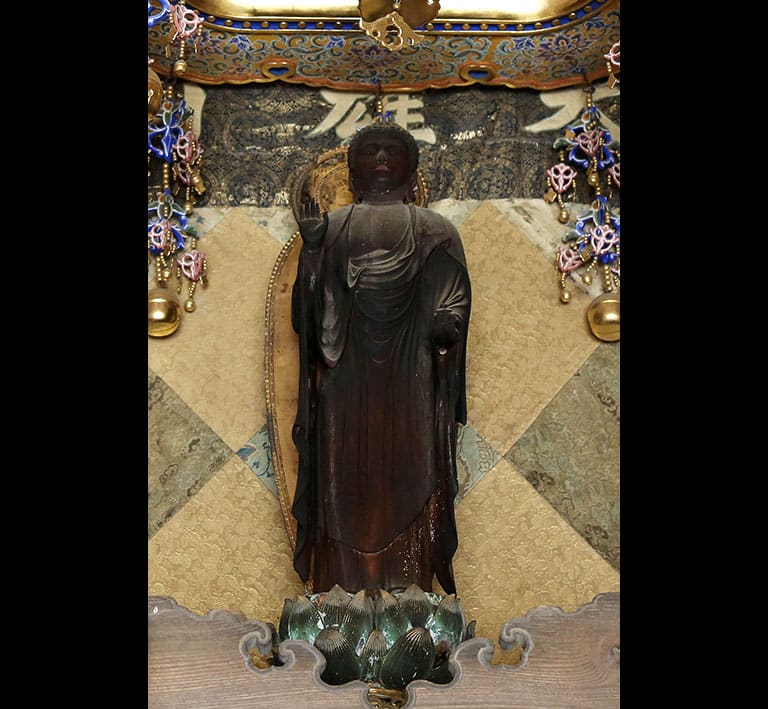

●本尊 釈迦如来立像

▲京都府京都市右京区京北井戸町字円山14-6 電話 075-853-0003

▲拝観料 志納 300~500円 御朱印300円

▲時間 9:00~16:00

▲JR京都駅から周山行き(JRバス)約1時間30分 周山から山国御陵前(京北ふるさとバス)約15分

▼参道入り口です。

常照皇寺縁起

北朝の初代上皇光厳さんが無範和尚として出家し、伴の道覚さんと山国 (今のこの地) を巡拝中、村人の厚意で無住の荒寺成就寺に案

内されます。二人は感謝を込めてその寺を改創、光厳さんは禅僧夢窓国師に帰依しているところから、臨済宗天龍寺派常照皇寺と定

め、その二年後崩御、この地に葬られました。現在の山国陵 (やまくにのみささぎ) です。

▼山門は簡素な造り。それでいて四脚門、切り妻、桟瓦葺。

▼参道石段。

▼緩やかな石段が続きます。どうです、山寺の雰囲気!

▼勅額門、切妻造、銅板葺のきれいな門です。

▼勅額門扁額。光厳上皇宸筆のレプリカです。

コレヲアフゲバイヨイヨタカシ 孔子の德の高大無邊なるを贊したる言葉、昔の人はいろんな言葉を知っていますネ。

▼門はキレイですが、土塀は一部崩れかかっているようです。

▼勅額門を潜るとスグ右に碧潭池。放生池でしょうか、水が濁りきってます。島に建つ灯籠が妙に印象的。

▼勅額門正面に勅使門。これは使用出来ません。

▼庫裏手前に鐘楼。袴が今にも崩れそう。

▼庫裏。ここで入堂手続きですが呼べど叫べど返答なし、

受付さんはどこかお使いに行ってるようですネ、それにしても不用心この上なし。

▼こんな扁額が掛かっています。

▼とりあえず拝観料を箱に入れて玄関から書院へ。ここは書院廊下。

▼四部屋続きの一部屋、紀綱寮と云うお部屋。意味深な衝立ですネ。

▼隣のお部屋、書院の書院の床です。さすが禅刹、理解不能のお軸。

▼廊下続きの方丈。茅葺き屋根は豪農の母屋てな感じ、とてもお寺のお堂には見えません。

桁行五間、梁間五間、入母屋造、茅葺、銅板の下屋根付き。

▼方丈扁額。

▼方丈内部。今は開けっぴろげですが、部屋割りが出来るよう敷居があります。

▼天井下鴨居に設えられた珍しい仏壇です。

▼本尊釈迦如来立像。脇侍はおられません、お一人です。

▼方丈内から方丈庭園。見えるのは銘木、「御車返しの桜」

▼方丈前庭。左の樹が「御車返しの桜」一重と八重がひと枝に咲く珍しい桜。

▼方丈裏手には小山を利用した、方丈庭園が広がっています。

▼方丈庭園。

▼方丈。

▼方丈から開山堂への渡り廊下。

▼開山堂 (怡雲庵)。

▼開山堂前の銘木二種、左は左近の桜、右は九重桜、これは天然記念物の桜。

桜は花を見るに越したことはなく、ピンク鬱蒼を想像してみてください。花のシーズンの人出、相当なものらしいです。

▼怡雲庵 (いうんあん) 開山堂扁額。

▼開山堂外陣と内陣。

▼内陣の扁額。

▼奥の須弥壇上にお坐りが……、

▼開山光厳法皇の木彫像。非常にリアルで怖い。

▼前方右には、この方も。何方かは不詳。

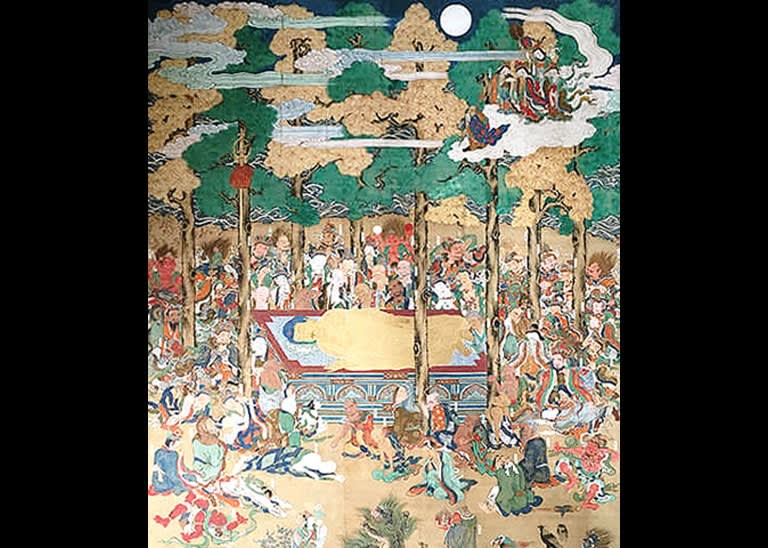

▼外陣天井下鴨居に設えられた珍しい仏壇には釈迦三尊が祀られています。

このお寺、鴨居に仏壇を設えるのがお好きなようで……。

▼外陣両脇の天井下に羅漢さんが並んでいます。

▼いくらか堂形がよく見える右前から開山堂。桜花、青葉になるとお堂は見えません。

▼開山堂横に白梅が最後の息吹か。

▼フロク 裏の高台から見た方丈と開山堂です。

南北朝の争乱期に創建されたお寺で、寺歴は七百年弱ほどにも関わらず、その数々の艱難辛苦の跡がニオイとして感じますが、息苦

しさや暗さとは違い、実に明るいお寺の印象。伽藍は書院と方丈と開山堂のみですが、七百年のエッセンスがギュッと詰まった魅力

タップリのお寺です。約一時間余りお寺に居たんですが、今このお寺にいるのはボク一人でしょう。結局ご朱印は頂けませんでした。

そうそう、今まだ蕾固しですが、ここは桜三名木がもうすぐピンクに染まるシーズン、是非驚きに来て下さい、凄い桜らしいですヨ。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。