以上が、物質ができる過程を机上で理論的にはじき出したモデル。

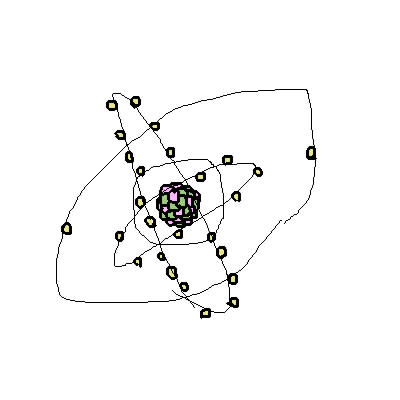

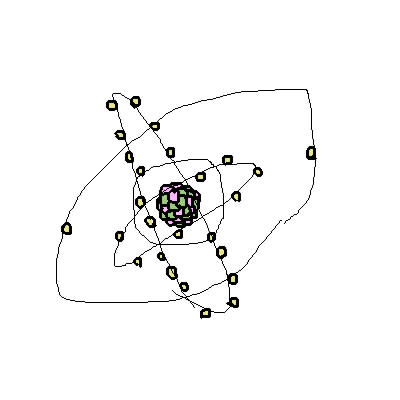

ちなみに、鉄の原子模型はこんな具合になる。

天体の最奥部で生成されるのは中央の原子核だけだけど、その後に電子が捕らえられるわけだ。

陽子が26個に中性子が30個、って原子核の周囲を、26個の電子(陽子と同数)がめぐる。

電子の位置は、そのエネルギー量によって「パウリの排他律」ってやつで厳密に個数が決められてるんで、こんなふうに四重の軌道になる。

これも机上におけるイメージだけど。

机上ついでに、鉄生成後の「超巨大天体」の末路も思考実験してみる。

前回まで説明してきたのは、ぼくらの太陽の八倍程度の大きさまでの天体の話。

それ以上に巨大な、つまり太陽の十倍以上も大きな質量を持った天体の最期はどうなるのか?

ニュートンの万有引力ってやつは、質量が大きければ大きいほど、引きつける力も大きくなる。

つまり、超巨大な物体は、超巨大な引力を持ってる。

超強力な「重力」と言いかえた方がわかりやすいかもしれないけど、その質量は、自分を構成する素材をも中心部に向かって猛烈な勢いで引き寄せる。

要するに、自分の体重を自分にかけて自分自身を凝縮させてしまうわけだ。

すると、天体内部はものすごい密度の超高圧状態になる。

「原子の中身はスッカスカ」の話をしたけど、おびただしいあれが空間をみっしりと埋めてひしめくもんだから、中心にはものすごいガチガチのコアができる。

その高密度の質量が、さらに天体内の素材を猛烈に引き寄せるという、恐ろしいみしみしスパイラル。

中心部の詰まりっぷりといったらハンパじゃない。

半径5億kmという天体の大きさを、例えば1kmのモデルに置き換えると、芯で凝縮された鉄の大きさは2mmほど。

その丸めた鼻くそほどの鉄の固まりが、半径1kmもの天体の質量の実に10%分を占める、ってくらいに高密度になるんだ。

その重さは、1立方cmあたり、40万トンにもなるらしいよ。

世界最大級タンカーくらいの重量を持ったサイコロ、ってどんなだろうね?

そんな理解を超えた質量なんで、そこに発生する万有引力も尋常じゃなく、天体はさらにさらにどんどんどんどんからだを小さく丸め込み、高密度になってく。

別の言い方をすれば、星ってのは質量が大きければ大きいほど、サイズは小さくなるんだった。

いつかにつづく。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

ちなみに、鉄の原子模型はこんな具合になる。

天体の最奥部で生成されるのは中央の原子核だけだけど、その後に電子が捕らえられるわけだ。

陽子が26個に中性子が30個、って原子核の周囲を、26個の電子(陽子と同数)がめぐる。

電子の位置は、そのエネルギー量によって「パウリの排他律」ってやつで厳密に個数が決められてるんで、こんなふうに四重の軌道になる。

これも机上におけるイメージだけど。

机上ついでに、鉄生成後の「超巨大天体」の末路も思考実験してみる。

前回まで説明してきたのは、ぼくらの太陽の八倍程度の大きさまでの天体の話。

それ以上に巨大な、つまり太陽の十倍以上も大きな質量を持った天体の最期はどうなるのか?

ニュートンの万有引力ってやつは、質量が大きければ大きいほど、引きつける力も大きくなる。

つまり、超巨大な物体は、超巨大な引力を持ってる。

超強力な「重力」と言いかえた方がわかりやすいかもしれないけど、その質量は、自分を構成する素材をも中心部に向かって猛烈な勢いで引き寄せる。

要するに、自分の体重を自分にかけて自分自身を凝縮させてしまうわけだ。

すると、天体内部はものすごい密度の超高圧状態になる。

「原子の中身はスッカスカ」の話をしたけど、おびただしいあれが空間をみっしりと埋めてひしめくもんだから、中心にはものすごいガチガチのコアができる。

その高密度の質量が、さらに天体内の素材を猛烈に引き寄せるという、恐ろしいみしみしスパイラル。

中心部の詰まりっぷりといったらハンパじゃない。

半径5億kmという天体の大きさを、例えば1kmのモデルに置き換えると、芯で凝縮された鉄の大きさは2mmほど。

その丸めた鼻くそほどの鉄の固まりが、半径1kmもの天体の質量の実に10%分を占める、ってくらいに高密度になるんだ。

その重さは、1立方cmあたり、40万トンにもなるらしいよ。

世界最大級タンカーくらいの重量を持ったサイコロ、ってどんなだろうね?

そんな理解を超えた質量なんで、そこに発生する万有引力も尋常じゃなく、天体はさらにさらにどんどんどんどんからだを小さく丸め込み、高密度になってく。

別の言い方をすれば、星ってのは質量が大きければ大きいほど、サイズは小さくなるんだった。

いつかにつづく。

東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます