写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大

あの朝、わたしはゴーっという地鳴りにとびおきて、

それから一日中、テレビから流れる映像を見ていた。

3日目めにはいても立ってもいられない思いで、

西宮から東灘まで、救援物資を詰めたリュックをしょって歩いた。

その後、救援車両の特別許可証をもらい、半年くらいの間に、

十数回、岐阜と神戸を行き来して、被災者を受け入れた。

阪神大震災から12年目の朝、おなじころに目が醒めて、

ひとしきり、あの日のことを考えていた。

昨日からかかっりきりでやってたお仕事というのは、

昨年、ジェンダー図書が生活学習館から撤去された「焚書坑儒」事件関連。

12月に男女共同参画審議会資料が全面公開されて、

年末に今大地さんから公文書をどっさりと受け取ってきたのだけど、

お正月に読もうと思っていたまま、どさっと積んであった。

そんな重いおしりに火がついたのは、近藤氏のブログのおかげか(笑)。

なんと、リストを提出した当事者である近藤氏本人が、

「県が作成した審議会の経過説明文書は嘘である、

図書の撤去は自分が依頼した県議の介入によるもの」、

とインターネット上で公表していた。

近藤氏は「1月に提出したのは190冊のリスト。

そのうちの153冊を選別して排除したのは県の意思、

排除は自分の働きかけではなく保守系議員の力によって行われた」

と主張している。そういえば、前にも同じようなコメントを書いてた。

これが、ほんとなら重大な問題である。

県が一貫して「一県民の声に真摯に対応した」といってきたのはウソであり、

図書撤去に「議員が政治介入していた」なんて、見過ごすことはできない。

わたしも今までの公文書の山を片っ端から読み込んでみたけど、

県の説明には矛盾が多いし、本人が事実と違うと言っている以上

県の経過説明資料には強い疑義が生じてきた。

ということで、「ジェンダー図書排除」究明原告団で相談して、

福井県知事に「公開質問状」を出すことにした。

県の説明の矛盾点を聞きたいことは山ほどあるんだけど、

とりあえず、質問を精選して文案の調整役は事務局のわたしが引き受けて、

朝からは大詰めで、上野さんと文章の修正やすりあわせをして、

やっと今日の午前中の提出にこぎつけた。

核心にせまる、けっこうよいものになったと思うのだけど、

詳細については、以下の質問状と、資料をお読みください。

------------------------------------------------------------------

2007年1月17日

福井県知事 西川一誠様

福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志

代表・上野千鶴子

ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状

2006年11月2日、「福井県男女共同参画審議会」が開催され、わたしたちが提出した「男女共同参画にかかる県施策への申し出」と図書の排除を求めた近藤氏側が提出した「苦情申出」が議題となりました。その後、審議会での議論を受け、福井県知事からの回答が届きました。回答には、「一括して図書を移動し作業を行ったことについては誤解を与える結果となり、十分な配慮に欠けていたものと反省しているところ」とあり、わたしたちは11月21日、「『ジェンダー図書排除』苦情申出への福井県知事回答に対する声明」を公表しました。

またこの回答には、「近藤氏」の名前が明示されていたものの、事実経過については「その後も同様の申出が口頭で相当回数あったため、申出にかかる図書の内容を了知しておく作業が必要であると考え、一覧表に掲載されている図書を一時的に書架から移動したものであり・・・・」とあるだけで、説明責任が果たされていない、きわめて不十分なものです。

12月になって、わたしたちが情報公開請求していた「男女共同参画審議会」資料および図書選定基準に関する公文書が公開されました。そのなかの審議会資料2-3「生活学習館の図書の移動に関する経緯について」の説明には、「H18年1~2月。近藤氏より、不適切とする図書の一覧が提示される等、県に対し、数回の排除の申出がなされた。3月下旬。生活学習館では、近藤氏の申し入れに対し図書の内容を一切知らずに対応することができないことから、一覧表に記載されて約150冊の図書を情報ルームの書架から事務室に一時的に移動し図書の内容を知るための作業を行う・・・・」(資料1)とあります。

この経緯説明にも、近藤氏の申出を受けて、いつ、どこで、だれが意思決定をし、じっさいの作業を、いつ、だれが、どのようにしたのかについての記載は一切ありません。また、この審議会資料は、いままでのわたしたちへの説明や新聞報道等との矛盾点もたくさんあります。

さらに12月末、リストを提出した近藤氏が、審議会に提出された「生活学習館の図書の移動に関する経緯について」の文書は虚偽であると、あらたな事実をインターネット上で公表しています(資料2)。

リストを提出した本人である近藤氏が、県の事実経過の説明は事実とは違うと主張している以上、ジェンダー図書排除をめぐる県の経過説明文書には強い疑義が生じてきました。

わたしたちは、福井県知事に対し、以下の質問について、当時の関係職員の聴き取りにもとづく真相究明をおこなったうえで、具体的かつ納得できる説明を求めます。

なお、回答は1月31日(水)を期限として、文書によるものとします。

記

1)近藤氏から図書リストが提出されたのは、いつか。

それを受け取ったのは県のどの担当部局のだれか。

また、近藤氏からのリストの提出、および働きかけは何度にわたったのか。

2)近藤氏は190冊分の図書リストを提出したと主張するが、県から情報公開によって得られた図書リストは、その一部の153冊分しかない。

県が公開したリストは、近藤氏が提出したものと同一か。

もしそうでないとすれば、公開された153冊のリストを作成・提出したのはだれか。

そしてその選別は、どういう基準でおこなったのか。

3)近藤氏が提出したと主張する190冊の図書リストはどこにあるか。

なぜそのもともとのリストが情報公開請求にあたって公開されなかったのか。

4)近藤氏は、3月25日ごろ「議員」から図書が撤去されたことを聞き「数日後生活学習館に行って、本当に排除されたのかを、私のお渡しした書籍一覧表に沿って、一冊ずつ確認した」という。近藤氏の記述は、153冊のリストのうち3冊は見当たらず、実際に排除されたのは150冊である、と詳細なものであり、当初150冊を移動したとする県の説明とも合致する。

近藤氏は撤去された図書の現物を点検する機会を持ったのか。

そうだとすれば、それを許可したのはだれか。

5)近藤氏は、「保守系の議員さんに、1月18日、書籍一覧表(その1~その5)をお渡しし、県へ働きかけていただけるようお願いした」としている。8月21日の新聞報道(資料3)には、「前館長の政野さんは、異例の書籍撤去につながったのは複数方面からの『圧力』が原因とみる」とあり、「圧力」の存在を裏付ける。もしこれが事実だとするなら、今回の事件は、一市民単独の行為を越えた、行政機関に対する自治体議員の政治介入という、社会的にも政治的にも許されない、重大な事件であることになる。またそのような政治介入を許した行政職員の責任も重大である。

そのような、議員からの介入はあったのか。

その「保守系の議員」とはだれか。

6)近藤氏は、「今回の図書撤去は、私の申し出というよりは、議員さんの力によるものだったのです。・・・・議員さんが良識にもとづき依頼したことに対して、U課長(あるいはその上司かも知れません)が決済されたということです」としている。また、新聞報道(資料3)には、「撤去作業は政野さんが出張中の3月、本庁の直接指示で県職員が行ったという。事前・事後報告はなく、政野さんが知ったのは館長退任後の四月だった。撤去を指示したのは本庁の総務部男女参画・県民活動課の前課長(女性)」とされ、いずれも図書撤去に関して、当時の本庁の宇野課長の関与を示唆している。

図書撤去を決定し、現場の職員に指示したのはだれか。

じっさい図書を撤去したのはだれか。

とりわけその決定に、議員の介入があったかどうかについて、撤去当時の担当者である宇野前課長および関係職員への聴き取りを実施したうえでの回答を求める。

7)以上、近藤氏本人の主張と福井県の公式見解とのあいだには、矛盾がいちじるしく、いずれかが虚偽を主張していることになる。

県が責任ある回答をしてきたと主張するなら、近藤氏に反論できるだけの根拠にもとづく、具体的かつ詳細な事実関係の説明を求める。

以 上

----------------------------------------------------------------------------

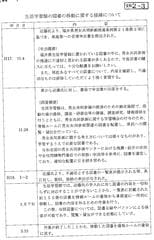

(資料-1)県の審議会資料2-3

「生活学習館の図書の移動に関する経緯について」

「生活学習館の図書の移動に関する経緯について」

「H18年1~2月。近藤氏より、不適切とする図書の一覧が提示される等、県に対し、数回の排除の申出がなされた。3月下旬。生活学習館では、近藤氏の申し入れに対し図書の内容を一切知らずに対応することができないことから、一覧表に記載されて約150冊の図書を情報ルームの書架から事務室に一時的に移動し図書の内容を知るための作業を行う・・・・」。

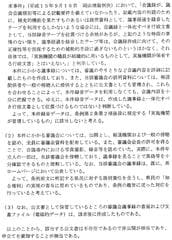

(資料2)

インターネット上の近藤氏の主張

『健全な男女共同参画を考える』楽天ブログから引用

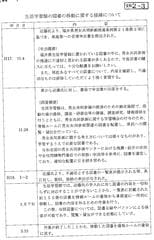

(資料3)福井・共同参画本撤去の背景(中日新聞2006.8.21)

・・・・・「知っていれば、絶対にさせなかった」。今年三月まで生活学習館館長を務めた政野澄子さんは悔しがる。牧野さんは元県連合婦人会長で「県庁外」からの登用。″外様″の政野さんの関与を避けようとしたかのように、撤去作業は政野さんが出張中の三月、本庁の直接指示で県職員が行ったという。事前・事後報告はなく、政野さんが知ったのは館長退任後の四月だった。 撤去を指示したのは本庁の総務部男女参画・県民活動課の前課長(女性)。上司にあたる杉本達治県総務部長は会見で「(推進員が)本の内容が問題だと何度も繰り返し訴えてきた、と聞いている」と釈明。「撤去ではなく(指摘された本の)内容確認だけだった」と苦しい弁明に終始した。

・・・・・「知っていれば、絶対にさせなかった」。今年三月まで生活学習館館長を務めた政野澄子さんは悔しがる。牧野さんは元県連合婦人会長で「県庁外」からの登用。″外様″の政野さんの関与を避けようとしたかのように、撤去作業は政野さんが出張中の三月、本庁の直接指示で県職員が行ったという。事前・事後報告はなく、政野さんが知ったのは館長退任後の四月だった。 撤去を指示したのは本庁の総務部男女参画・県民活動課の前課長(女性)。上司にあたる杉本達治県総務部長は会見で「(推進員が)本の内容が問題だと何度も繰り返し訴えてきた、と聞いている」と釈明。「撤去ではなく(指摘された本の)内容確認だけだった」と苦しい弁明に終始した。

前館長の政野さんは、異例の書籍撤去につながったのは複数方面からの「圧力」が原因とみる。推進員が最初の撤去要請をする一カ月前の昨年十月、県議会で自民党の有力議員が生活学習館にある上野教授の著書を名指しで批判した。こうした圧力が重なり、今回の事件を引き起こしたとみられる。

事情を知る県職員は「推進員からの再三の撤去要求に担当課が音を上げ、影響を深く考えずに応じた。まずい対応だった」と明かす。・・・・・・(中日新聞2006.8.21)

-------------------------------------------------------------------

とりあえず、公開質問状と資料一式を福井県知事の秘書室と

県政記者クラブにFAXして、一段落。

1月31日に県からどんな回答が届くのか、いずれにしても、

県か、近藤氏か、どちらがウソをついているのかハッキリするだろう。

正本を福井県知事に速達で出しにいきがてら、

ひさしぶりの「トン汁うどん」。

ひさしぶりの「トン汁うどん」。

一味をいっぱい入れて、ふうふう汗をかきながら食べた。

帰ってきたら、白と黄色のチューリップと

季節はずれのバラも一輪、咲いていた。。

(少し気が緩んだら、朝からのいそがしさで紛れていた

肩のいたみがどっとぶり返してきた。

今日は2005年1月18日から丸2年連投730日目の記念日。

明日でブログ2周年なんだけど休養日にした-い。笑)

最後まで読んでくださってありがとう

応援クリックを

応援クリックを

あしたも見に来てね

クリックを

クリックを

明日もまた見に来てね

明日もまた見に来てね

一期一会の

一期一会の

を

を