部屋の隅に長年放置していた、自作 5球スーパーラジオを引っ張り出し、恐るおそる、電源を ON にしてみた。

何の異常も無く、真空管のヒーターも赤く点灯し、スピーカーから軽いハム音が出てきた。さすがに 20年ほど使わず放りっぱなしだったので、音量ボリュームは少しガリ音が発生するものの、選局ダイヤルを回すと、地元の NHK 第二放送 ( 1,602kHz) が聞こえてきた。

その後、写真を保存している PC の画像フォルダー内を探して作製当時の写真を取り出してたものが、以下の写真画像です。

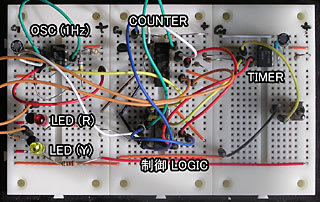

下の写真 (2004.11.26 撮影 ) は、配線作業中に写したもの。

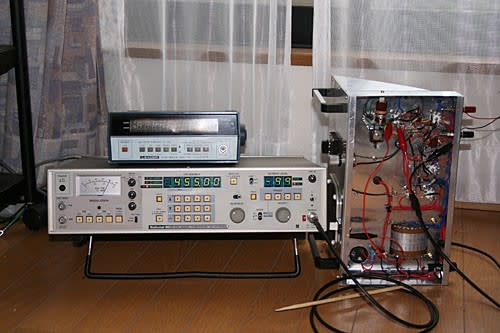

下の写真 (2004.12.12 撮影 ) は、完成時の写真だが、IF 増幅に 6BA6 を使っていて、少し発振気味だったこと、外付けのワイヤーアンテナを接続しないと、あまり聞こえず、感度があまり良くなかったことを記憶している。

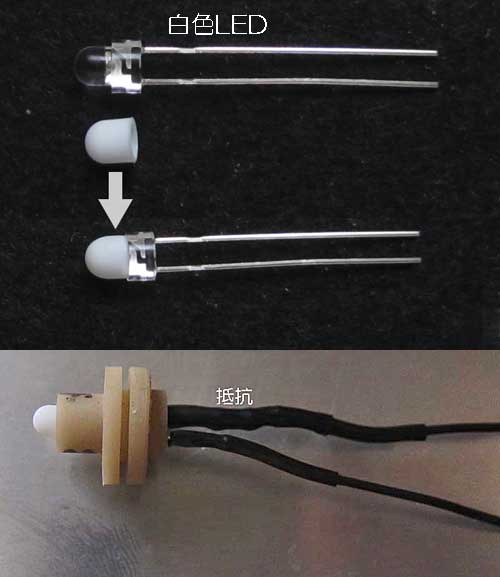

※ 最初の写真 ( 現状の5球スーパー ) は、パネル右上にツマミが付いており、アンテナ側のバリコンの微調整用として、小容量アンテナトリーマバリコンを追加で取り付けてあります。

完成後、暫くしてローカル局から、SG を借りて IF の調整等再調整をしていた時の写真 ( 2005.11.5 ) です。

トラッキング調整もそこそこに出来ているはずだが、アンテナトリーマを付ければ、少し感度が上がるかと思い、この時に取り付けたと思います。

結果、余り感度不足等は、改善せず放り投げっぱなしになっていまっていた次第であります。