今日は、各務原市西ライフデザインセンターの短期講座。オトナの社会見学の受講申込の日でした。定員は25名でしたが、受講希望者は36名も有りました。

これが、オトナの社会見学のチラシです。

今回は新聞社の見学です。

学習室に入りました。

入室した順に席に着きます。

10時の時点で定員に達したら抽選するとなっていました。私は28番でした。そして、10時に部屋の戸が閉められ、抽選になりました。

職員の人が1番の席の人から順に廻ってきて、抽選の籤を引かさせました。

私の番になり、籤を引きました。

割り箸が束になっていて、その先に赤色が着いていました。

当たりが出たのです。誰でもだと思いますが、この瞬間はドキドキです。

定員は25名となっていましたが、この日の受講希望者は36人で定員オーバーでした。10人以上の人が外れることになります。

私は当たりましたので、ラッキーでした。

申込の日は平日でした。開催日も平日です。平日でも、これだけの人が集まる。暇な人が多いというか、勉強熱心な人が多いというべきか。

当たった人の中には、知っている人が何人も居ました。

岐阜県図書館で開かれた研究発表会・地図講演会に行って来ました。

研究発表会が安元彦心氏による「地図で読む『岐阜まちづくり物語』」。地図講演会が春山成子氏による「水害地形分布図を読む」でした。

講義が始まる前の多目的ホールです。

研究発表

研究発表の安元彦心さんです。

これから講義が始まります。

安元さんの講義のタイトル。

地図で読む「岐阜まちづくり物語」

明治期の長良川です。

長良川に架かる長良橋が見えます。

この頃は3本に分かれて流れていたようです。

広い河川敷。その場所が県岐商や岐阜北高となったそうです。

狭い谷間を流れて来た長良川が広いところへ流れて来て扇状地を形成しました。

扇状地が扇頂、扇央、扇端と言う、それぞれの場所の名称の形をしています。

城下町の形で、左が中世のタテ町型。近世になるとヨコ町型に変ってきました。

いこの話を聞いて、犬山や近江八幡は典型的なタテ町型だと思いました。

岐阜の町はタテ町型とヨコ町型を持っていると言うことでした。

岐阜の町を中心にした五つの街道。

東西南北。街道が続いて行きます。

大正期の岐阜市の地図です。

右が北となっています。

岐阜市の推移です。

安元さんがパワーポイントを使って岐阜の町がどのように変わってきたかを説明されました。

地図講演会

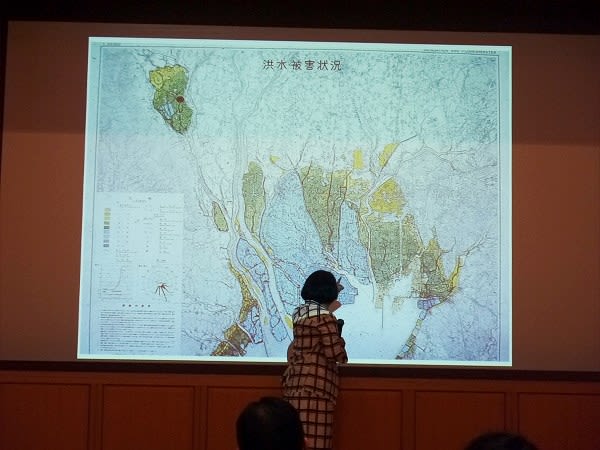

続いての講演は春山成子氏に寄る「水害地形分布図を読む」でした。

春山さんの講義のタイトル。水害地形分布図を読むです。

氏は水害地形図の権威です。

下に載っているのはミャンマー南部が水害に襲われた時のものです。

伊勢湾台風について触れました。

これは洪水被害状況図です。

こちらは庄内川治水地形分類図。

ご自分が著した図の前での説明です。

講義が終了してから撮影させて貰いました。

全般的に水害地形図の話しでしたが、大学の教授が学生に講義しているのと同じようなスタイルで進められ、一般市民が理解するのには難しいという感がありました。

各務原市西ライフデザインセンターの講座で「さわやか初夏のウオーキング」と言うのが有りました。単発講座で1回限りのモノです。

講師はNPO法人 ふれあいの森自然学校と言う団体でした。

さわやか初夏のウオーキングと名付けられていますが、その名のとおり、歩きながらの自然観察会でした。会場が、かさだ公園となっていました。講師は中さんと言う人でしたでしたが、ラジオに出ていた事の有る人で聞いたことが有りました。会場に来て、初めて知ったのです。

自然観察会でしたが、古い渡し場跡への道が残っている事も知りました。

私的には思わぬ発見でした。

さわやか初夏のウオーキングのチラシです。

さわやかウオーキングと言うと、JR東海が主催するイベントです。商標登録しているかも知れません。初夏のと言う言葉が入っていますので、大丈夫でしょう。

初夏の自然観察ウオーキングなどが良いのかも知れません。

開始前です。

幟旗を立てて、参加者の来場を待ちます。

NPO法人 ふれあいの森自然学校。

森の案内人、中山さん。中さんです。

なかさんと言う名を聞いて、アレッと思いました。なかさんがラジオに出ていたのを聞いた事が有りました。ラジオの番組の中で、パーソナリティーから自然に関する電話インタビューを受けていました。放送を聴いていて各務原の人だという認識は持っていました。

こうして、ご本人にお会いできました。

あの時、(何回か、耳にした事が有ります)ラジオに出演していた人で、アレアレと言う感じです。ラジオに出ていた中さんから話が聞ける。光栄な事だと思いました。

渡されたされた資料です。

笠田広場をスタートして逆時計回りに歩き、戻ってきます。

今日の参加者です。

全部で13名が参加しました。ご夫婦アリ、親子アリです。

講師陣は上に記した中さん。それになかさんに付いたアシスタント。おおのさんと宮部さんです。

中さんが始めに話したのは、この辺りにキツネが生息しているという事です。資料で配られた地図には鬱蒼とした森が載っています。その場所にキツネが居ると言うのは自然が豊かだと思えました。

かさだ公園をスタートしました。

最初の説明です。

植物にアワが付いています。アワフキムシだと説明がありました。

その時に袖に付いた虫。セミの仲間だそうです。

こちらはセンダンです。

丁度、花の時期を迎えていました。

各務原市の瞑想の森にセンダンの木が有ります。

センダンの花がこのような花とは知りませんでした。

空からヒバリが着地しました。

強引に引き伸ばしたのでボケて居ますが、ヒバリは判ります。

天高く空を飛ぶヒバリ。

ヒバリは太陽に金を貸して、ヒーイチブ、ヒーイチブと請求するのだそうです。

こちらはスイカズラの説明です。

スイカズラの花。

一日しか持たない花で、翌日にはクリーム色になってしまいます。

犬山の小島醸造で買って来た忍冬酒。空けずに棚に飾って有りました。

犬山へ見学で行った時に買って来たモノです。

忍冬がスイカズラだとは知りませんでした。1つ勉強になりました。

こちらはハゼの説明です。右がハゼの花です。

ハゼが蠟の原料だとは知っていましたが、この花が実となり、実から油を搾って蠟となるのを知りました。

このハゼは河川敷の荒れた場所にある木です。蠟の原料とするなら、ハゼの畑で栽培したのだと推測します。

飛騨古川に和蠟燭の店が有ります。

原料の調達はどうやっているのだろうと思ってしまいます。

東に向かって歩いています。

歩車分離で歩行者と自転車を区分しています。

ヒサウチソウ。

今日は名前を聞く事が出来ました。1つ勉強になりました。

ネットで調べると外来種の花で、久内清孝氏に記念して名付けられたとあります。

実は、この花。先日岐阜市柳津町の境川河川敷で見かけました。その時は外来の花だろう位の気持ちでした。境川で見た時、群生をし始めていました。恐らく、この花も何年かすると群生になってしまうのでしょう。

ウオーキングして来た道から森の中に入り、北へ向かいます。

両側が竹林となった道を歩きます。

密集した竹。中さんはこの竹林を整備すれば、京都の竹林まで見に行く必要が無いと言っていました。

この道は愛知県道151号・岐阜県道114号一宮各務原線https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E9%81%93151%E5%8F%B7%E3%83%BB%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C%E9%81%93114%E5%8F%B7%E4%B8%80%E5%AE%AE%E5%90%84%E5%8B%99%E5%8E%9F%E7%B7%9A#.E9.80.94.E4.B8.AD.E6.96.AD.E7.B5.B6.E5.8C.BA.E9.96.93で、松倉と下中屋の間の途中途絶区間でもあります。一宮各務原線と言うのは現在の呼び方です。各務原市が発足する前から有った道路です。以前は、県道一宮那加線と呼んでいたのでしょう。

子供の頃に見た道です。下中屋から木曽川に向かっている道と言う認識は有りました。

その道が消えてしまっていると思っていたのです。

今日、その道を歩きました。

チャンと道として残っていると思いました。

那加街道か三井街道と呼ぶべきか。

鬱蒼とした森の中から出てきました。

森の中から外へ出て来たので、この道が判りますが、この道が街道であった旨の表示が欲しいです。

ウオーキング道から北に折れたのですが、アノ場所から南に向かえば、木曽川に当たり、そして、渡船場跡です。

*松倉の渡し。

川島町の松倉側にはこのような説明板が設置されていました。

2015年11月5日に下記のイベントが開かれました。晩秋の川島を川風と共に歩こう 各務原市川島地区の旧跡めぐりに参加しました。

その時、この説明板を目にしました。木曽川の南側にこのような説明板が有るのですから、北側にも案内表示や説明板の設置を望みたいものです。

標識を設けるなど、保護していかないと、ここが渡船場だった事が埋もれてしまいます。対岸に渡跡が有るのでこちら側にも有ると良いと思います。

私見ですが、明治、大正の時代には那加方面の急速な発展に伴い・・・・。と書かれています。

高山線の那加駅が開業したのは大正9年です。それこそ駅前に何も無かった時代で、最初にできたのが餅屋と運送屋です。その後に八百屋や金物屋などと続いていきました。続々と那加駅前に商店が開業していきました。ですから本格的に那加駅前が形成したのは大正末期から昭和初期だと思います。

かつて、稲羽地区の人は「那加駅へ行って来る」と言いました。決して駅へ行って来るという意味でなく那加地区の商店街へ行って来るという意味でした。那加駅へ来れば布団屋も有り電気屋も有りました。それに映画館も。稲羽の人から見れば那加駅は繁華街に見えたのでしょう。

明治や大正期に発展したのでしょうが、加速度的に発展して行ったのが前述の大正から昭和だと思います。

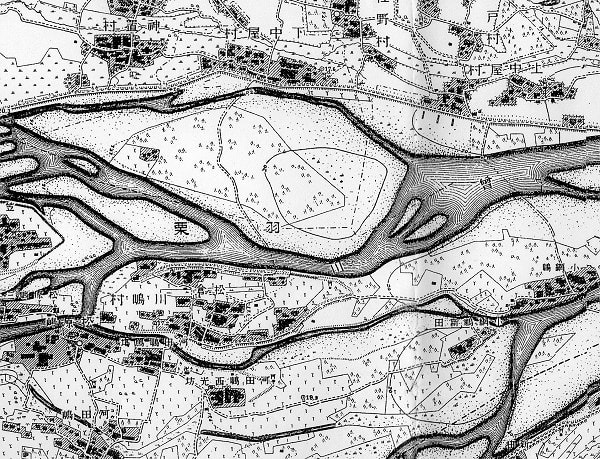

松倉の渡しの地図。

16年12月3日に埋蔵文化センターが主催した、各務原市歴史セミナーに参加しました。その時のテーマは「川の向こうから眺めてみれば」でして、古墳を見学したりしました。この地図は、その時に資料として配布して貰ったものです。

明治24年で、2万分の1の縮尺です。

まだ、境川放水路が出来ていない時代です。竹ヤブの中を通って木曽川の渡船場へ出ていますが、今より西側を通っています。それに湾曲した道です。

明治の時代ですが、現在河跡湖公園となっているところを川が流れています。

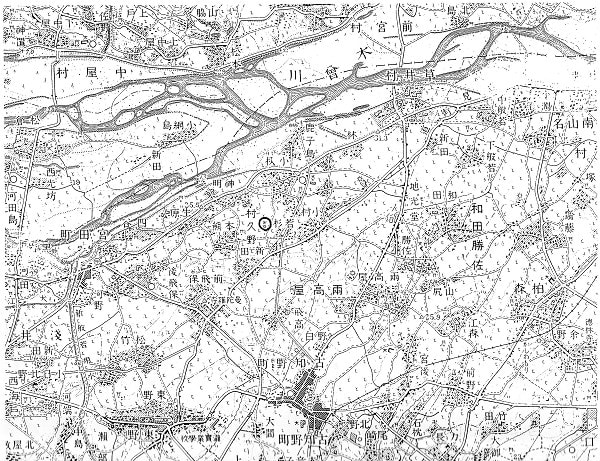

こちらもその時に配布された資料ですが、時代は昭和7年で、江南市の市域地図です。

16000分の1.縮尺です。

渡し場への道がハッキリと描かれています。現在の形に近いものとなりました。

それに境川放水路が完成しています。

2枚の地図で時代の相違が有りますが、渡し場の跡を想像できます。公共交通機関が整備されてきましたが橋が無く、歩くのが唯一の交通手段の時代です。このような時代が川島大橋が出来るまで、続いたのでしょう。

このような状況からも文化財としての位置づけし、後世に伝えていく必要があると思います。

ムクの木の下へ来て、ムクの木の説明を受けています。

ムクの木の実を食べに来る鳥で、ムクドリと呼ばれるようになったそうです。

コレはヨナクサフジです。

宮部さんに教えて貰いました。

ほぼ、周回してきました。

この場所で座り込んで、中さんの話を聞きました。

かさだ公園の駐車場へ戻って来ました。

コーンで囲った区画が有りました。

パッと見。何があるのか判りませんでした。

良く見ると判りました。

コチドリの卵だそうです。

中央に卵が4個有ります。

私たちが卵を眺めている時、親鳥が近くに居ました。

こう言う時。親が自分の方に注意を引くためケガをしているように装う事が有るのだそうです。

擬態と言っていました。

こんな場所に卵が有る。もし、観察に訪れるのでしたら、周囲にカラスが居ないかどうか、気に掛けて近づかなければと言われました。カラスに注意を払う事も必要ですが、ヘビに狙われないかと思いました。

コチドリの卵をカメラに収める人。

真ん中に卵が有ります。

鳥が成長するようにと思います。

最期に

募集のチラシには中さんの名が出ていなかったので、中さんの話が聞けるとは思っていませんでした。

忍冬とスイカズラが結びつく。

ハゼの花がこんなものだ等々。色々と知る事ができて面白かったです。

15年11月に松倉渡船場跡を見ました。その反対側。

下中屋側にも何か、手を差し伸べてもらえたらと思いました。

市の広報紙に「各務原野外セミナー」の募集が載っていました。このセミナーは市のバスを使って見学に出かけるものです。応募を申込ましたら、参加OKの通知が来ました。

出発時に受付で渡された資料です。

今日の日程が書かれています。

これから乗るバス。

市が所有するバスで前面に市名が書いてあります。

このバスに乗り込みましたが、30名の参加で、満席でした。

配布された資料です。

12月3日に行われた歴史セミナーと同じ資料のようです。

青塚古墳

最初に着いた場所は犬山市の青塚古墳です。

前方後円墳で123メートルと、覚えやすい長さです。

NPO法人。

ニワの里ねっとの大塚さんが説明してくれます。

貴重な古墳ですが、この青塚古墳は大縣神社の社有地だったので、壊されずに今日まで残ったのだそうです。

青塚古墳の概要です。

愛知県下で2番目の大きさです。

古墳に登ってみます。

登り坂で、急なコースからでしょう。

登らないで下さいと表示したプレートで道を遮断していました。

このような場所に登れるのは、今回のように特別な時だけです。

足元に気をつけて登ります。

あの場所が後円部の頂点です。

後円部の頂点で大塚さんの説明に耳を傾けます。

前方部が南西。後援部が北東の位置となり、この線の延長線に御嶽山が有ります。この日は生憎、御嶽山を望む事が出来ませんでしたが、視界が良かったら冠雪した御嶽を望めた事でしょう。このような角度にしたのも、何かの意味が有るのかも知れないという言葉でした。

左側。大きな建物の向こう側に楽田城が有りました。小牧・長久手の合戦の時、秀吉の城でした。

そして、右側は小牧山で小牧城ガ見えます。

小牧・長久手の合戦の時、互いが睨み合いこう着状態でした。

この青塚古墳に秀吉方の砦が有りました。前線基地です。

ここから楽田城が近いですし、小牧城が良く見えます。ここは前線基地でした。情報の伝達はどうしたのでしょう。伝令か、狼煙か、旗を振ったか。そのような事を想像するのが面白いです。

前方部から後円部を眺めました。

登ってみて、前方後円墳だと良く判りました。

古墳の周囲にズラーと壷型埴輪が並んでいます。

ガイダンスハウスに入ります。

読み難いですが「まほらの館」と有ります。

館内の解説です。

青塚古墳を探検しよう。

青塚古墳を、子供向きに詳しく紹介しています。

二子古墳

曽本二子山古墳へ来ました。

この二子山古墳も前方後円墳です。

説明板を覗き込みます。

こちらがその説明板です。

5世紀末と書いてあります。

ここに来る前に見学した青塚古墳は4世紀中ごろとなっていましたので、アノ古墳とは100年以上の時代の差が有るのでしょう。

規模的にも青塚古墳ほど大規模では有りません。

古墳の墳丘に上がってみます。

バスの車内で詳しく解説してくれる戸崎さん。

江南市歴史民俗資料館

江南市歴史民俗資料館へ来ました。

この資料館は江南市民文化会館と合築した施設となっています。

歴史民俗資料館に入館します。

江南市の文化財が展示して有ります。

興味を引いた江南市の地図が展示して有ります。

この地図は出発時に渡された明治24年測量の2万分の1の地図と同じものです。

上部には木曽川が右から左へと流れています。そして扇状地が広がっています。今の坂祝町犬山市の間から流れ来る木曽川。狭い谷を流れて来た川が、急に広い土地へ流れ出し大きな扇状地を形成しました。

扇状地の地形で犬山と一宮を結ぶラインの列となっています。そして、桑畑の地図記号。養蚕が盛んだった事が想像できます。

地図を見る事が面白いです。

音楽寺の出土品です。

午後に音楽寺に訪ねますが、関係の有る資料が展示して有ります。

すいとぴあ江南

昼食場所となっている「すいとぴあ江南」へ来ました。

タワーが特徴の建物です。

江南市勤労会館と展望タワー。合築の施設です。

すいとぴあ江南は愛称であって、正しくは江南市勤労会館・展望タワーと称するのでしょう。

これから施設に入ります。

昼食場所へ向かうエントランスに、ひな人形が展示して有りました。

期間は明日からなのですが、もう準備完了と言ったところです。

立派な段飾りが迎えてくれました。

翠江亭

これから食事場所に入ります。

翠江亭がお昼の場所です。

今日の昼食です。

カツ定食にお蕎麦がついています。

展望タワー

昼食をした後です。

出発時間は13時となっていまして、少し時間が有りましたので、展望タワーに上がってみました。

この展望タワーに上がるのには有料となっていまして210円が必要でした。

有料なのですが、65歳以上は無料でした。フロントで年齢を証するものを提示してエレベーターに乗りました。

一緒した人が言っていました。

「今日の参加者、全員がタダやなと。

エレベーターから出て窓際に進むと航空機を紹介する表示が有ります。

ここ、タワーから飛行機が良く見えます。

岐阜飛行場。

航空自衛隊岐阜基地です。

堤防の向こう側の横のラインが滑走路です。

「7」の表示が有るのが格納庫で、その左に見える三角の山が燃料タンクです。

右に見える四角い建物がコントロールタワー。管制塔です。

この場所からですと、進入体制で入って来た機が滑走路に触れ、再び上昇します。この繰り返しをタッチアンドゴーと言います。ここから手に取るように見えることでしょう。

北西方面が見えるところに移りました。

岐阜市方面です。

右の山が金華山で岐阜城が見えます。

タワーから見える東方です。

冠雪した恵那山が見えます。

音楽寺

午後。

すいとぴあ江南を出発して音楽寺に来ました。

音楽寺の説明板です。

円空仏が有りまして、円空仏を紹介していますが、音楽寺は大規模な伽藍が有ったと書かれています。ここから出土したものが江南市民俗資料館で見た瓦塔です。

円空物を保管している村久野区歴史資料館に入館します。

資料館のお世話をしておられる方が話しをしてくれました。

円空に寄る十二神将像を所蔵しているのですが、戌の神将だけが無いのです。

その円空仏は安城の寺へ行っているのだと説明してくれました。男性の右側のガラスケースの中に戌の神将が有りましたが、イミテーションなのです。12体の中の1仏ですが、十二体全体で見ますので、本物で有ろうと、偽物で有ろうと関係ないと思います。

この資料館はアジサイの頃は、常に開いていますが、その時期以外は閉じているのでした。今回、特別に開けていただけました。この用に骨折って貰えたのも野外セミナーのお陰です。

妙興寺

一宮市の妙興寺へ来ました。

一宮市博物館に入館するのですが、博物館へ小学生が見学に来ており、時差で先に妙興寺にお参りをしてから博物館の見学となました。

一宮市博物館の藤井さんが説明してくれました。

説明している門は勅使門です。この門の南側に総門、北側に三門が有ります。

こちらが三門です。

屋根に乗っている鬼瓦が立派だと思いました。

こちらは佛殿です。

規模の大きなお寺で、妙興寺は尾張の正倉院と言われ、別の言い方で尾張に過ぎた妙興寺と言われたと藤井さんが解説していました。

一宮市博物館

最後に寄る場所。

一宮市博物館に入館します。

館内でも藤井さんの説明が有りました。

館内で見かけた。目を引いたものです。

船の模型で水車が着いています。珍しい船の模型だなーと言った受け止め方でした。そして、別のコーナーで右側の写真を見つけたのです。後ろに木曽川の鉄橋が見えます。明治の頃なのでしょうか。

川に船を浮かべ、水車の動力で粉を挽く粉挽船。そんな船が木曽川に浮かんでいた。

今なら、簡単にモーターで粉挽きをする時代なのですが、電気が来ていないとなると、水力となったのでしょう。

館内。

仏像が展示し有ります。

2階から1階へ降ります。

妙興寺と真墨田神社のジオラマが展示して有ります。

野外セミナー。副題に~川の向こうを眺めてみれば~と付いています。

今回、バスで出かけて木曽川の向こう側を訪ねました。私たちが住む各務原市は台地の上ですが、今回訪ねた処はいわゆる扇状地でした。

その扇状地に有る前方後円墳を見学する事が出来ました。特に、今回の見学が良かったのは青塚古墳が墳丘に登るのを許されていないのですが、登るのを特別に特別に許された事です。

また、今の時期なら閉じている音楽寺の資料館を公開して貰えました。今回は多人数で昼食を取る場所が無いようなコースです。今回のコースを企画して、何処を昼食場所に選んだら良いのかと、思案したのではと思いました。

市のバスで川向こうの所を見学できました。車中、戸崎さんから色々の説明が聞けました。バスの中で話しを聞いていて、動く歴史教室と言うイメージがしました。

すいとぴあ江南の展望タワーですが、以前にこの場所へ来た事が有ります。その時は点検か工事で入る事が出来ませんでした。今回、タワーに上がってみて、念願が叶ったような気がします。タワーの展望で飛行場が良く見える事が判りました。

各務原市の各務野自然遺産の森に各務野自然体験塾が有ります。日曜日を中心に色々の講座が企画されて居まして、18日は親子で門松を制作するものでした。

この講座は親子が対象となっており、断られたら帰るつもりで自然遺産の森に向かいましたが、受付で聞きましたら受け入れて戴けるとの返事でして、夫婦で飛び入り参加させて貰いました。

講座カレンダーです。

自然遺産の森の各務野自然体験塾へ来ました。

こちらが講座の受付です。

ダメでしたら帰るつもりで聞きましたら、受け付けて貰えました。

ササ、松の葉、ナンテン、それに梅の枝が揃っています。

これだけの材料を整えるのは大変だったろうと思います。

こちらは門松として立てる竹と土台となる大きな竹です。

これだけ太い竹を準備するのも大変だっただろうと想像します。

左がはさみ。右がノコギリです。

材料だけでなく、道具も揃えて貰えています。

こちらは完成品のサンプルです。

時刻は9時51分です。

始まるのは10時からでして、受講する親子が集まって来ています。

10時を過ぎまして開始となりました。

スタップの紹介。

そして、諸注意が有りました。特に、刃物を使うので充分に注意するようにとの事でした。

完成見本を掲げての説明です。

それぞれの場所に戻って門松作りのスタートです。

まず、竹を斜めに切ります。

親子が力を合わせて取り組んでいます。

始める前、竹の切り口を斜めに切るのが関東風。

切り口を横に切ったは関西風だと言う説明が有りました。

こちらの親子は切り口を横にする切り方です。

切った竹をヒモで結びます。

3本の竹で中位の丈の竹を外側にして結ぶと説明がありました。

それに、紐を巻くのですが、3箇所を紐で結びます。上から順に7巻き。5巻き。3巻きと、巻く数に決まりが有ります。

説明を聞いて、日本人は奇数が好きだと思いました。

各親子のグループ。

完成が近付いてきました。

こちらはケーブルテレビの局です。

取材に来ていました。

カミさんがササやナンテンを取りに行きました。

門松の竹の周りにナンテンやササを入れていきます。

生け花的なセンスが必要なのではないかと思いました。

完成しました。

でも、これを玄関に置く場合、左右が逆です。

中サイズの竹が外側になるように置かなければなりません。

門松作りが終りを迎えました。

最後は参加者全員で記念写真に収まろうと言う事で、整列です。

みなさん、思い思いに完成した作品を持って並びました。

こちらは制作に携わってくださったスタッフの皆さんです。

そして、左にケーブルテレビのカメラがいます。

自然遺産の森の中に有る庄屋だった建物です。

帰る際、振り返りました。

感想

受け付けて貰えず、帰ることを覚悟して出かけましたら、幸いにも受け入れて貰えました。良く切れるノコギリで竹を斜めに切りました。切り口がササクレだって切れ、思うようには切れませんでした。このような事が上手下手の境目だと思いました。

親子で制作に取り組む姿を横から見ていて、微笑ましい情景を目にする事が出来ました。

参加させて頂き、有難うございました。

下のチラシを手に入れました。

放送大学の岐阜学習センターでの公開講座です。

博物館に興味が有りますので、聴講に行って来ました。

これから始まる所です。

師の講演です。

講師は20年間に渡って全国の博物館を歩きました。そんな、ご自分の体験に基づいて色々の博物館を紹介されました。

新聞に夏の薬草の講演会のお知らせが載っていました。

内藤記念くすり博物館はしないに有る博物館です。

土曜日の午前中、予定が空いていましたので、聞きに出かけました。

新聞のお知らせ欄です。

くすり博物館の駐車場に着きました。

何人かの人が作業をしていました。

丸で勤労奉仕をしているように見えました。

後から判ったのですが、この人たち。博物館の友の会の会員でした。

こちらが内藤記念くすり博物館です。

こちらはホールです。

間も無く、講義が始まる。

そう言う、時間です。

40人~50人くらいの聴講者でした。

本日の流れの説明です。

漢方と蘭方の区別。

そして民間薬の説明です。

講師の話。センブリ、ドクダミ、ゲンノショウコが三大薬草と言うところから話が始まりました。

夏に花が咲く薬用植物。

パワーポイントを使っての講義です。

ウイキョウ。キキョウ・・・・・。1つ1つを取上げての説明です。

キキョウは絶滅危惧種なのだそうです。

キキョウが絶滅危惧種と言うと、花壇へ行けば有るじゃないか、と言う事になるのですが、花壇のは園芸種で、本来のキキョウは絶滅危惧種に指定されているのだそうです。

品を手にとって説明される亀谷さん。

食薬区分についてです。

医薬と非医薬に分けられます。

少し薬事法について触れられました。

テレビのCM。

あの、翌朝どっさり・・・と言うヤツ。アレは薬ではないのだそうです。

こちらはゴマです。

パワーポイントを使って、型どおりの薬用植物の説明だけでは飽きが来てしまうだろうと、横道に外れての説明です。それにゴマの現物を、会場内を廻してくれました。

ハトムギとジュズダマの違いを、実物を使って説明しています。

ここで、講義が終了しました。

そして、この後、外に出て薬草縁の見学をしました。

薬草園での説明です。

薬草園の見学。

遠くから。

各務原市のテクノプラザ。

パソコンの事で質問したい事が有り、kーITシティーコンソーシアムへ行き、パソコンの指導を受けました。

動画の編集操作を聞きたかったのです。

テクノプラザの北玄関です。

こちらが教室。

3Fに有ります。

ノートパソコンが並んでいます。

どの、パソコンでも良いといわれて座った席のパソコン。

自宅ではカナ打ちでやって居ますので、ローマ字打ちに苦労しました。

指導を受け、どうにか編集できるようになりました。

もう1つ尋ねたのはアウトルックのメールについてです。

メールアドレスを何処から開いて良いのかがわかりませんでした。

教えて貰い、自宅で取り組んだら解決できました。

教えて貰う時間が2時間となっていました。1時間余りで終わりとしました。

まだ、時間が残っていたのです。

もし、次回に行く事が有りましたら、あれも聞く。これも聞くで。教えて貰うことを整理して臨まなければと思いました。

各務原市教育委員会の西ライフデザインセンターが主催する講座に参加しました。これまでに、山歩きはやってきましたが、里山の自然とその楽しみ方を教えて貰えますので、参加しました。

今日は、その第1回であり、学習室での講義となりました。

初回と言うことで開講式からから始まりました。

そして、講師とサポーターの紹介。

受講生の自己紹介。

組織作りへと進んでいきました。

講義をする廣江充俊先生です。

先生は中学校で理科を教えていた人です。

受講生は20名です。

定年退職を向かえたので、山歩きを始めたい。

まだ、仕事をしているが休んできた。

色々の動機が語られました。

次回。5月13日から現地学習が始まります。

生涯学習の前期講座の募集が有りましたので、申込に行って来ました。

各務原市産業文化センターです。

前回からあすかホールで受付をするように成ったと言っていました。

受付会場のあすかホールです。

講座の受付は9時からと10時30分からに分割して受け付けます。

早く受け付けたのは、既に終わっていました。

次は、後半の受付を待ちます。

受講したい講座の前に列を作ります。

申込もうとするのは、自然を楽しむ山歩きです。

定員は25名となっています。

沢山の人が列で並んでいます。

見たところ、女性が多いです。という事は女性の方が勉強熱心と言えるのでしょうか。