地図講座を受講してきました。

今回が3回目です。

テーマが木曽川上中流の水運。 利用の実態(地形条件と輸送方法)で講師は原 賢仁先生です。

間も無く講義が始まります。

講師、原 賢仁先生です。

今日の資料です。

資料で木曽川の断面を表したものです。

何箇所もダムが有ります。

始めはプリントを使っての説明で、後半はパワーポイントをつかっての説明となりました。

内木家とは加子母村の現地責任者。

この辺りを尾張藩が治めていました。

そう言う話しから始まりました。

裏木曽。

山守とは山を管理する人。

巣山とは鳥の巣の有る山です。鷹狩りをするので巣山は大切にされました。

裏木曽の森林鉄道の路線図です。

伊勢神宮のご神木が森林鉄道で運び出されました。

木曽川の利用形態。

筏流しで活用。

木曽側には赤沢休養林が有って森林鉄道が敷設されていたことは知っていました。

裏木曽側にも森林鉄道が有った事を知りました。

岐阜県図書館で開催されている地図講座を受講してきました。

前回は、他の事とダブっていましたので欠席しました。

今回が3回目です。

今日は台風19号が接近している日でした。図書館に開催の有無を尋ねると、開催するとの返事でした。

今日のテーマ。

「新旧地図を踏まえて、伊勢平野から事象を拾う」。

~四日市の公害、明和の斎宮を中心に~

講義が始まったところです。

講師は高橋幸仁先生。

岐阜第一高等学校の非常勤講師を勤められ岐阜県古地図文化研究会の会員です。

今日の資料です。

松坂。

斎宮(明和町)。

四日市と3つの街がテーマです。

松阪市内の地図です。

まず、話があったのが松坂の街です。

松阪城の城址。

そして、御城番屋敷。

それに松阪もめん手織りセンターなどが有ります。三井家発祥の地や長谷川家、小津家などの旧家も並んでいます。

こちらは明和町の斎宮です。

京都から斎王が斎宮へ訪れる行程です。

往路は甲賀や鈴鹿を経て斎宮に参り、帰路は阿保や相楽を経由して京に戻りました。

明和町の旧と新です。

最後に四日市。

地図で海岸線が変化していくのがわかります。

新旧の地図。

コンビナートが形成していきました。

そして、生じたのが公害問題です。

四日市市の磯津地区。

鈴鹿川を隔てた先にコンビナート。

そして、林立する煙突。

北勢の季節風が流れてきて風下に公害が広がりました。

四日市の海岸線の変化。

そして、化学産業の進出。

公害の広がり。

そんな事が良く判りました。

岐阜県図書館で開催された講座で「地図講座」を受講してきました。

これは岐阜県図書館と岐阜県古地図文化研究会の共催によるもので、地図の面白さを知ってもらうと言う意図で地図の入門講座が開かれました。

土曜日の午後と言う時間帯でしたが、何時でも良いと言うような中高年の受講生が多かったです。

全部で4回で、今日は第1回です。講師は岐阜県古地図文化研究会の会員の松尾 一さんがでした。

「岐阜は名古屋の植民地!?」を出版した人です。

テーマは「地図で見る加納・川(革)手」でした。今は地名で川手を使っていますが、かつては革手でした。

ご自分の地元のお話です。

講座のチラシです。

開講前。

今日のテーマです。

講義を始めた松尾さん。

ユーモアを交えて話が進みます。

資料1をパワーポイントで映して説明しています。

資料1。

明治24年の25,000分の1の地図です。

地図を見ると色々な事が見えてきます。

まだ、開通したばかりの東海道線。単線です。

城下町で宿場町の加納。今のように岐阜町とはくっ付いていません。

たびたび、姿を変えていた長良川。

渡船の印しも有ります。

城下町であり宿場町の加納。

その加納の街が時代の移り変わりに伴って姿を変えていった。

そう言う説明が有りました。

今、大垣市の奥の細道むすびの地記念館で「鉄道敷設の大家で橋梁学の工学博士・那波光男」と言う企画展が開催されています。その企画展に併せて「那波光男とその時代」~鉄道技術の国産化とともに~と言うタイトルで関連講演会がありました。

言ってみたいと思った企画点ですが、どうせ行くなら講演会が開かれる日に思いまして行って来ました。

会場の定員は80名で、締め切った後でしてキャンセル待ちが出来るかと電話で尋ねたら、来て下さいと言われました。

企画展。

鉄道敷設の大家で橋梁学の工学博士・那波光男のチラシ。

大垣市奥の細道むすびの地記念館。

ここが企画展が行われているところです。

講義

2階の多目的室です。

既に多くの人。

追加で受講させて貰う身。

後ろの方に着席しました。

今日の演台。

「那波光男とその時代」~鉄道技術の国産化とともに~。

講義が始まりました。

講師は鉄道総合技術研究所情報管理担当部長の小野田 滋 氏です。

那波光男の経歴です。

大垣出身の那波光男。

帝大卒業後、関西(カンセイ)鉄道に入社。

揖斐川橋梁木津川橋梁の架橋などに尽力しました。

京大で教鞭をとったり九州鉄道で日豊線の開通に努めました。

こちらは今日配布された資料です。

企画展

講義の後、企画展示室で鉄道敷設の大家で橋梁学の工学博士・那波光男の展示を見ました。

今の東海道線と関西線はライバル関係に有りました。でも、関西線が名古屋と大阪を結ぶ最短距離でした。鉄道がお客の取りあいの競争をしました。

明治期、外国からの技術で鉄道の橋梁を架橋していました。そんな時代。那波は国産で対処できるように尽力しました。その取組みが良く判りました。

岐阜県地域スポーツ課の主催で初心者のための登山講習会がありました。誘いを受けましたので、一緒に行って来ました。

内容は山岳ガイドステージⅡの小林 亘さんで、「安全登山の仕組みとナビゲーション」と言う演台でした。

ふれあい会館の3階が会場となっていました。

あそこが受付です。

「安全登山の仕組みとナビゲーション」と言う演台です。

講師は国立登山研修所の講師。小林 亘さんです。

登山の運動強度はどれくらいか。

メッツと言う単位で表しています。

ゆっくり歩くのが2メッツ台。早足は3メッツ台となります。

ハイキングが6メッツ台で無雪期の登山が7メッツ台と説明されました。

行動計画はきめ細かく。

計画書≠行程表ではない。

つまり計画書はきめ細かく立案しなければと思いました。

この講演の後、大塚製薬の冨吉氏の「水分補給のポイント」と言う話しが有りました。

熱中症を避けるためにも、水分補給に心掛けたいものです。

今日は、木曽三川流域開放講座の第3回です。

テーマは木曽川のかつての流れと名残の川筋 ~旧版地形図に見る治水史跡~ です。

講師は元愛知県砂防課長の安井雅彦さんです。

講義は3つのテーマからの構成となっていました。

1.木曽川沿岸の地形の特徴。

扇状地・自然堤防・低地の区分。

2木曽川の流れの変化。

中世の木曽川本流の経路。

尾張側各派川の流路跡。

天正の木曽川本流の移動と慶長の派川締切。

3名残りの川筋のその後

旧本流の地域。

尾張藩時代の治水工事

明治以降の尾張西部の治水対策.です。

今回の会場となった弥富市産業会館です。

車で向かいましたが、この場所が中々判らなかったです。

玄関に設置して有ったポスター。

今日は第3回です。

産業会館の2階の会場です。

平日の午前中と言う時間帯であり、聴講するのに高齢者が多かったです。

事務局から紹介される安井先生です。

今日の講義の表紙です。

講義をする安井先生です。

」

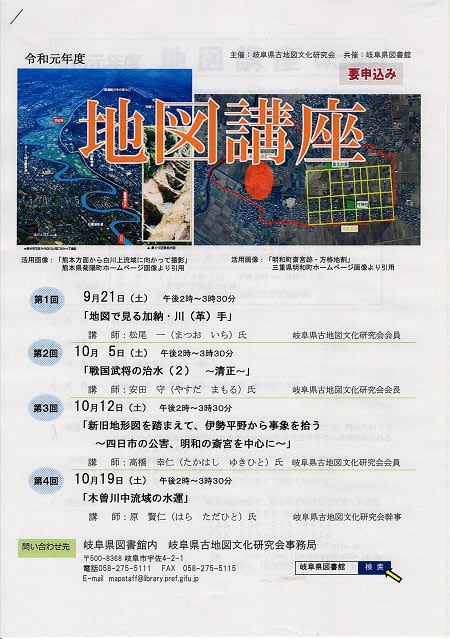

講義の1コマ。

昭和初期の岐阜県の治水対策の改修箇所です。

戦前の時代で河川の改修に農林省が扱った事業と内務省が扱った事業がありました。

度重なる境川の氾濫。それに対応して境川放水路で木曽川に流すよう取組まれました。

このように荒田川、論田川でも改修に取組まれました。

講義が終わった後、質問の時間が設けられました。

聴講しているのが70人ほどの高齢者です。

桑名市から来たとか名古屋市天白区から来たとかと言う人が居ました。遠方からでも関心を持っている人が来ていると思いました。

国土交通省木曽川下流河川事務所が主催して「木曽三川流域開放講座」を実施しています。これは木曽三川に関わる流域の治水、利水、環境、文化について様々な話題を取上げる講座です。そんな講座に参加してきました。

会場は愛西市の佐織公民館。講師は一宮市尾西歴史民俗資料館の学芸員、宮川充史さんでした。

第1回は都合が悪く欠席しました。

今回は第2回です。

講座のチラシです。

全部で4回開催されます。

講座が開始する前の時間帯です。

平日の午前中と言う時間帯でも有り、社会の第1線を退いた人が多い。

そんな印象を受けました。

講座が始まり、講演する宮川先生です。

今日の資料です。

講義のタイトルが「美濃路四川と船橋」です。

川の呼び方が木曽川とか長良川。これは長い川で、全体の呼び方です。

木曽川でも、起川とか長良川を墨俣川と呼んでいました。

この呼び方ですと身近であり、木曽川のどの辺りを指すのかが判ります。

船橋について。

常設された船橋と、特設の船橋が有ります。

富山の神通川に常設の船橋が有りました。また、朝鮮通信氏史が通過するなど、特別な理由で船橋が架けられた事が有ります。美濃路にも船橋が架けられました。

講演する宮川先生。

稲沢市の下津市民センターで「尾張平野の治水史跡 川筋の変遷を探る」と言う講演会がありました。この講演会は稲沢市郷土史研究会が歴史文化伝承事業の一環として「稲沢の歴史を知ろう」をテーマに実施しているものです。

講師は治水史研究家の安井雅彦氏です。この講演会のお誘いを受け、行って来ました。

先日、名古屋市博物館の企画展。「海たび」に行って来ました。その時に目した地図には、伊勢湾が大きく食い込んでいて、一面の海を形成していました。その中には、津島、中島、一宮が島となっていましたが、この辺り全体が海でした。

そして、歳月が経ち濃尾平野を形成したのです。木曽川は狭い峡谷を流れて来て、解き放たれ一気に扇状地が出来ました。そんな状況下の利水です。一之枝川、ニ之枝川、三之枝川と、木曽川からの水を利用してきました。

講演会のチラシです。

開始前。

多くの来場者が有ります。

講演会が開始して、挨拶する松田会長。

安井さんの講演が始まりました。

木曽川が山間部を流れてきて、犬山で平野部に出て扇状地を形成しました。

そして、幾たびも流路を変えました。

洪水の繰り返しで自然堤防ができ、広大な湿地も形成しました。

左の三井池。ここはかつて、木曽川の本流が流れていました。

たびたび、流路を変え、この池が出来ました。

木曽川から流れ出る一之枝川、ニ之枝川、三之枝川を現しています。

下流部で川に水門を設ける。

船運業者や漁民と農業者との争いになったとの事でした。

色々聞けました。

各務原市の西ライフデザインセンターが主催する秋の里山ウオーキングに参加しました。

5月に「さわやか初夏のウオーキング」と言うのに参加しました。今回は、その秋版です。

木々が紅葉を始めていました。そんな中をウオーキングしました。

講師は春の時と同じ中さんこと。中山 久仁夫さんです。

NPO法人 ふれあいの森自然学校 森の案内人 中山 久仁夫

http://www.gifu-fureainomori.com/index.html

参加者は16名でした。その内男性が5名で、ご夫婦(だと思う)が3組でした。

里山の自然に触れるウオーキング。こう言う講座は女性に人気があるのかも知れません。

今回の秋の里山ウオーキングのチラシです。

今回、資料として配られたコース図です。

自然遺産の森にスタートとゴールが着いていますが逆になっています。

遺産の森から寒洞の池へ向かい、各務原カンツリーの北側を東へ向かって来る、時計回りのコースを歩きました。

集合場所が各務野自然遺産の森となっていました。

少し遅れて歩き出しました。

これから各務野自然遺産の森。

そして東海自然歩道と各務原カンツリー北側の道を歩き、戻ってきます。

歩き始めて最初に来たところが「ひすい池」です。

小さくアオサギが見えました。

ひすい池を観察します。

左は翼を休めているアオサギです。トリミングしてみました。

東海自然歩道を歩き出しました。

この辺り、「発見の森」と言う場所です。

春の季節になると、ミカワバイケイソウの花が咲きます。

中さんが本を取り出して説明しています。

歩いていて、赤いカラスウリを見かけました。

熟していない時ですと目立ちませんが、赤色を帯びて来ると目立ちます。

自然歩道を歩きながらドングリを拾います。

ここで拾ったドングリ。シリブカガシと言うドングリです。近畿地方以西の暖かい地方にに自生するのですが、各務原のように北限を超えて自生しているのは珍しいのだそうです。

シリブカの名のように下の部分が凹んでいます。

寒洞池へ歩いてきました。

ここで、中さんが柵に上り、ツルを引っ張りました。

ツルから実を取りました。

このツル。アオツヅラフジと言う植物でそのツルでした。

ブドウ状の実です。

テッシュが配られ、その上に実の中身を出してみました。画像では判り難いのですが、アンモナイト状のタネが入っていました。

寒洞池の岸辺を歩いてきまして、あずま屋が見えてきました。

気に巻き付いたツル状の植物を見かけました。

こちらは宮ちゃんこと、宮部さんの説明です。

ツル状の植物はテイカカズラと言う植物でした。

左の長く垂れ下がっているのがテイカカズラの種で弾けて風に運ばれるのだそうです。見難いですが、右は虫が入っている袋状のものです。中を開いて見せてもらいましたが、小さなウジムシが入って居ました。

なお、テイカカズラの名は藤原定家にちなんでいます。

宮ちゃんが見せてくれたテイカカズラの花の絵です。

東海自然歩道を歩いています。

東海自然歩道の休憩場所に来ました。

ベンチやテーブルが見えます。

休憩場所では大チャンこと、大野さんの説明です。

何本も真っ直ぐに上へ伸びる木がありました。この木はユリノキと言うのだそうです。別名、半纏木とか奴凧の木と呼ばれています。それこそ、葉が半纏や奴凧のかたちをしているからで、今の人に半纏と言っても解からない。Tシャツの木と言ったら解かってもらえると話しました。

この木、アメリカのフロリダ地方に多い木で日本に渡って来たですが、主根が無くて風に弱く倒れやすいのだそうです。実際、横に大きな木が倒れていました。

右はユリノキのタネで松ぼっくりのようなものです。タネが一杯詰っていました。

落ち葉を踏みしめて東海自然歩道を歩きます。

先ほどの休憩所から階段の登り坂になりましたが、登り坂を過ぎて、やっと楽になりました。

自然歩道を歩き、峠のような場所を越えました。

電柱のようなユリノキが林立しています。

大きく成ったユリノキ。東海自然歩道が出来た時に植えたのではなかろうか。

秋の日差しを受けています。

自然歩道沿いの場所で地獄洞古窯跡が有ります。

階段を上り古窯跡をガラス越しに見学しました。

かつて、ここでは須恵器が生産されていました。その完成品が奈良の都へ送られていたと言う説明です。

窯跡の南側斜面。

キチジョウソウと言う花です。漢字では吉祥草と書きます。「家に 植えておいて花が咲くと縁起がよいといわれるので、吉祥草の名がある。」とWikipediaに書かれています。

各務原カンツリークラブに至る道に来ました。

足元に少し大きめの松ぼっくりが転がっていました。

大チャンの説明ではテイダマツという松だそうです。普通、日本の松はV字型なのですが、この松は3本になっていて、不倫松だと冗談を言っていました。

この松も主根が無く風で倒れやすいのだそうです。

ウラギンチョウと言う蝶です。

この蝶。初めて見ました。

晩秋の日を翅に受けて、エネルギーを蓄えているのでしょう。

検索してみますと、雄と雌で全く翅の色が異なります。これはウラギンチョウのメスだと思います。

「出合いの森」まで歩いてきました。この辺り「くもの丘」と言う場所であずま屋が有りました。

あずま屋で女性4人がランチをしていました。

それに、前方のベンチではお二人がランチです。

各務野自然遺産の森へ戻って来ました。

ここで解散となりますが、中さんが最後に今日の感想を聞いていました。

若い女性がこんな好い場所が有るとは知らなかったと感想を話しました。

歩いてみて、自然に触れてこの場所の良さを実感できた事でしょう。各務原市にこんな好い自然の場所が有る。誇りに思って好いですし、大切に残していかなければなりませんと。

後ろの建物。那加地区に有った庄屋の家屋を移築したもので、自然体験塾となっています。

昨年、12月に門松作りが有りました。親子が対象でしたが、夫婦で飛び入り参加させて貰いました。

自然体験塾講座 「門松」を作ってお正月 - Kオジサンの気の向くまま

最期に

各務野自然遺産の森から東海自然歩道を周回してきました。アオツブラフジとかテイカカズラを目にしました。ツル状の植物です。採取してきてクリスマスリースの原料に出来るのではと思いました。それにこれらのツル植物。春には花が咲きます。テイカカズラの花の絵を見せて貰いましたが、花の咲く時期に訪ねてみたいと思いました。

秋の時期であり、色々のドングリを目にしました。シリブカガシやマテバシイを目にしましたが、イマイチ。その区別が出来ません。でも、太ったドングリはアベマキであることを知りました。知らない事を知る面白さが有ります。

現地で現物を見ての勉強でしたが、ナマの学習と言う感じがしました。有意義な時間でした。

ぶっつけ本番の困難性。顔が映るのが嫌とかの理由が有るでしょうが、このような講座をテレビの「各務原市の時間」で紹介すれば好いのにと思いました。この講座にテレビクルーが付いて来れば、テレビ番組が1本出来上がった事でしょう。

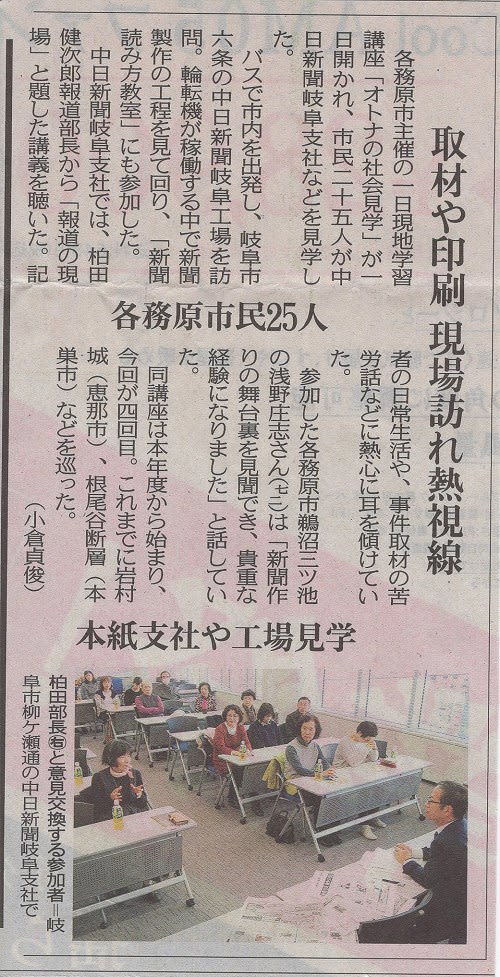

各務原市教育委員会の西ライフデザインセンターが主催する短期講座に参加しました。単発講座の第4弾で新聞社を見学すると言うものです。先に言ったところが中日新聞岐阜工場、その後はバスで移動し、柳ヶ瀬のビルの一角に有る岐阜支局を訪ねました。

オトナの社会見学 第4弾 新聞社見学。

募集のチラシです。

各務原市のバスに乗車して新聞社へ向かいます。

中日新聞岐阜工場

岐阜市六条に有る、中日新聞岐阜工場に着きました。

エレベーターで上階に上がって行きました。

会議室に案内されましたが、会議室の前で迎えてくれたのがドラゴンズのマスコット、ドアラでした。

会議室に通されました。

中日新聞の販売店。稲羽地区の国島さん。蘇原地区の中野さん。那加北部の川崎さん。

3人の紹介がありました。

そして、中日新聞について説明がありました。

名古屋市北区の辻町工場。豊田工場。東濃工場。そして、ここ岐阜工場が有ると説明でした。

工場内の見学に先立ち、DVDを見ました。

このDVD。ケーブルテレビのCCNが取材した時のものです。

このDVDを見て、概要が判りました。

奥村さんの説明です。

手に持っているのは、今日の新聞なのですが、版に寄って紙面が変わってきます。

印刷工場から遠いところから早い版で印刷して送ります。

新聞のインキは大豆油が主原料であると説明がありました。

工場内の見学に写りました。

刷り上がった新聞が流れて来るところです。

新聞販売店ごとに梱包されます。

人が、一々勘定するのでなく、バーコード管理で〇〇販売店は250部とか、□□販売店は200部と、自動的に仕上げていくという説明でした。

輪転機の配列ですが、4台が並んでいるのだそうです。

並ぶ輪転機です。

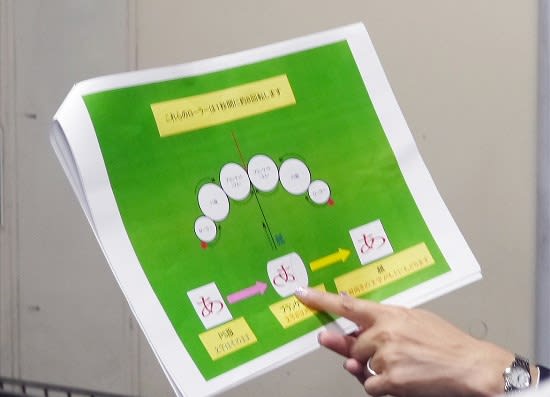

写真がボケていますが、「これらのローラーは1秒間に8回転します」と言う説明です。

高速で印刷する輪転機。

少しでも早く新聞を送り出そうと言う現れの1つでも有ります。

輪転機を見上げました。

普通の民家の3階の高さが有るそうでした。

こちらはロールになった新聞紙の倉庫です。

太くて大きな新聞紙のロール。

丸の中に苫の字が見えます。

苫小牧の製紙工場で製造しているものでした。

北海道の新千歳へ着く時、飛行機が高度を下げて行きますと、窓から巨大な製紙工場が白煙を上げて稼動しているのが見えます。あの工場で新聞紙を製造していたのだ。自分の記憶と現物が結びつくのが面白いです。

こちらは新聞紙ロールを運ぶ台車です。

床にルートを埋め込まれているのでしょう。

自動的にロールペーパーを運んでいます。

この台車。1台400万円もすると説明してくれました。

印刷工場内を見学して元の会議室へ戻って来ました。

今朝の新聞をいただきました。

それに版の比較です。

版に寄って第1面の顔が変わってきます。

そして、質問を受けたりしていました。

この後、バスで柳ヶ瀬の岐阜支局に向かいました。

中日新聞岐阜支局

柳ヶ瀬の中日ビルです。

この中に岐阜支局が有ります。

エレベーターで上階へ上がりました。

販売部や広告部のある場所です。

こちらは報道部です。

廊下に古い新聞が張ってありました。

東京オリンピック。伊勢湾台風。大きな出来事です。

柏田報道部長の講義です。

4つほどのインデックスで話が始まりました。

・記者の一日。

各務原の担当の記者は大山記者。五郎丸のようなルーテーンはシコを踏む事だと紹介がありました。

各務原市の記者クラブへ出勤。岐阜・近郊の紙面を埋める。1日4本の記事を仕上げる。そのため役所や議会、警察周りが主な仕事。

・最近の現場。

大山記者は異動で月から各務原担当となったが着任早々は高山へ行っていた。何故か。高山の施設で亡くなった人が出た。これは市民からのタレコミで特ダネだった。

梶原前知事の死亡。・・・・・情報の裏取り。

・編集の舞台裏。

締め切りが10時。11時。12時くらいに3段階ほどになっている。

・記者の私生活。

今は、かつて程、議論しなくなった。 等々の話を聞けました。

11月2日付けの中日新聞。岐阜近郊版に掲載されました。

中日新聞の岐阜工場と岐阜支局を見学しました。実は、2013年11月に本社を見学した事が有ります。http://blog.goo.ne.jp/gifu2212/e/e6ad9ef40322b3426c48fa75f9216fb4その時は、報道部や印刷室を見学しましたが、サッと見ただけでした。それに撮影は禁止でした。それに比べ、今回は時間を掛けて説明して貰えました。

概況的流れは、各記者が取材して記事を作成し、岐阜支局に集められます。それを名古屋に送り、名古屋から岐阜工場に届き、新聞の作成へと移って行きます。言うならば消費地に近い場所に生産現場ある。それだけ締め切り時間を遅くできる。と言う事は最新のニュースを載せれます。プロ野球の延長戦で最後までとか、選挙速報が確定してからとかの記事が載せれるのではと思いました。