我家へ侵入したイタチ。

20日と23日にイタチを捕獲しました。

市から借りていた罠の借用期限が31日までとなっていました。

各務原市役所の農政課へ罠を返却してきました。

各務原市役所の農政課です。

ここまで行き、罠を返却してきました。

借りていた罠です。

今日、返して来ました。

2匹を捕獲することが出来てヤレヤレです。

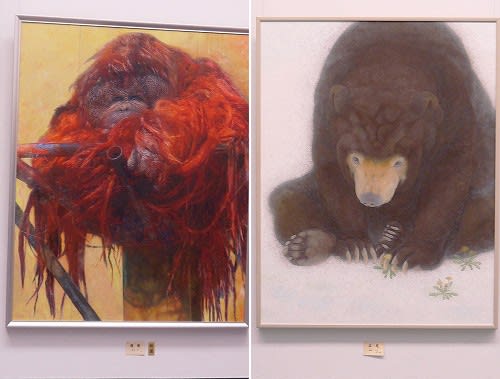

名古屋で開かれている日展に今年も行ってきました。

日展に応募しても、入選にならないと展示して貰えない。

毎年、日展を見に行っていて、今年はどんな作品を描かれたのだろうかと言う思いがします。

私のお気に入り。

山田裕彦の駅の待合室で、旅の人が時刻表を見ている作品、今年は出ていませんでした。

洋画。伊藤の作品が今年は見当たらない。

伊藤は毎年母親を描き続けてきました。その母親が亡くなり自画像を描くようになりました。

その伊藤の作品が無かったのです。

日展のチラシです。

日展の入口。

これから入館します。

日本画の部。

左のサモトラケのニケですが、昨年はパルテノン神殿でした。

この作品。近藤憲男の「雪国 北山形」と言う作品です。

昨年も雪国と言うタイトルで出ていました。

この絵に描かれているような線路。

本当にあるのだろうかと思えました。

近藤憲男「雪国」で検索しましたら、名古屋芸術大学の職員と出ました。

毎年、「雪国」のタイトルで、雪の線路の絵を出品しているようです。

こちらは洋画の部屋です。

藤森の作品。

良い場所に展示してあります。

こちらは洋画の部屋です。

中山の作品。亡くなったので展示されていません。

上高地を描いた作品。

昨年は「穂高岳望む」でした。

今年は「上高地朝光」です。

黒人の絵。

毎年見かける作品です。

渓谷。

成田貞介の作品です。

工芸の部です。

彫刻の部です。

神戸の作品も見えました。

書の部です。

名古屋駅から栄の愛知県美術館へ向かいました。

日展に出かけたのです。

その途中。セントラルパーク地下街に寄りました。

そして、見かけたのが市民ギャラリーとCENTRAL GALLERYです。

方向指示板。

向かう方向を矢印で表しています。

市民ギャラリー

下り階段の場所。

写真が展示して有ります。

この場所。

「花の小径」と言う名が付いています。

階段の下。

長いギャラリー。

ギャラリーの中の1枚の写真。

このような花の写真が何枚も展示して有りました。

展示している団体。「フォトクラブ 花の会」です。

花の写真に関心が有ったら入会OKのようです。

CENTRAL GALLERY

CENTRAL GALLERY。

市民ギャラリーの直ぐ近くに有りました。

CENTRAL GALLERY。

展示のスペースが何箇所も有ります。

目に留まったのこちらのスペース。

引退で話題となったドクターイエローの作品です。

その中の1枚。

冬の伊吹山をバックに疾走するドクターイエロー。

わしたショップ

沖縄物産の店。

わしたショップです。

ここで沖縄そばとパンを買いました。

価格は少し高め。

飛行機で持ってくるから高くなるのか。

こちらは北海道うまいもの館です。

北海道うまいもの館。

ここでは石狩鍋の素を買いました。

2箇所の店。

名古屋に来たついでに良い買い物が出来ました。

最後に

愛知県美術館へ向かう途中に寄ったセントラルパークに寄りました。

2箇所の写真の展示ギャラリーです。

こんな場所に展示ギャラリーが有るのは知らなかったです。

またて、機会が有ったら寄ってみたいです。

岐阜県美術館の展示室。

県立岐阜工業高校デザイン工学科の生徒の作品展が開催されていました。

卒業制作展のしおりです。

今日が展示期間の最終日。

自分の作品を持ち帰る。

それで、沢山の生徒が来ています。

ビジュアルデザイン。

作品。

インテリアデザインのコーナー。

インテリアデザイン。

世代と心を繋ぐ古着屋&カフェ。

インテリアデザイン。

地域の高齢者と子供を繋ぐ憩いの場。

インテリアデザイン。

持続可能なりんご飴ショップ。

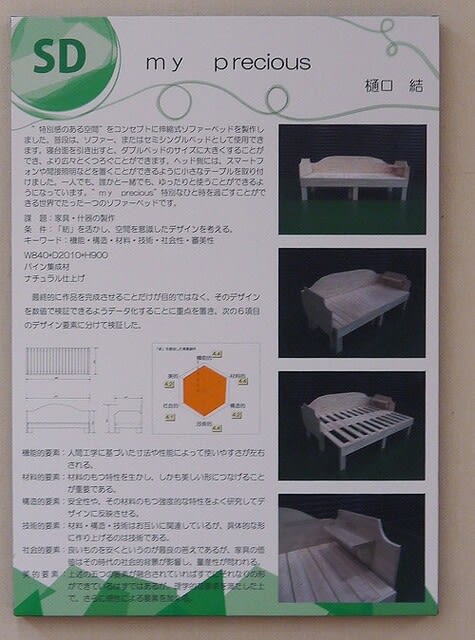

スペースデザイン。

「my precious。」

伸縮自在のベッドです。

my precious。

午前中に学びの森と各務原市民公園へ行ってウオーキングをしてきました。

ウオーキングの途中、知事選の投票をしてきました。

那加中学校の武道場です。

ここが知事選挙の投票所になっています。

入場券を持って入ります。

学びの森。

広い園内。

冬の時期だが、のどかという感じです。

小さいグライダーで遊んでいた子供。

坂の上から飛ばしました。

流れるようにスーと飛んでいくグライダー。

グライダーが飛んでいく先に池が有りました。

池の手前でグライダーは停まりました。

セーフでした。

マンサクの花。

まだ、ツボミは堅かったです。

イチョウの葉が落ちた道

岐阜市の長良川球技メドウで中部電力 vs 大阪ガスのラグビーの試合が行われました。

この試合、3地域社会人リーグの順位決定戦でした。

試合開始です。

後半戦。

中電の球出しです。

中電のラインアウト。

試合終了です。

スコアボード。

中部電力17 vs 大阪ガス12でワントライ差でした。

2月8日から3月9日まで各務原市の中山道脇本陣で 紡ぐ地域の絆 鵜沼宿のひな祭り が開催されます。

このイベントのプレ開催として、1月23日から2月5まで各務原市産業文化センターのエントランスホールで吊るし雛の展示が行われています。

紡ぐ地域の絆 鵜沼宿のひな祭り のポスター。

吊るし雛。

吊るし雛。

馬に乗る童だろうか。

歴史街道を歩く会の1月例会が有りました。

例年、1月は部屋の中でこれまでの活動を振り返える事になっています。

この1年間。会員の高齢化が見られるようになり、思うように活動が出来なくなってきています。

この「歴史街道を歩く会」の誕生のキッカケは平成17年の秋の市民講座でした。

平成17年の秋の市民講座で木曾川学「中山道を歩こう」からでした。市内の中山道を4回かけて踏破したり講義を受講したりしました。講座が終了した後、サークルとして立ち上げようと言う運びとなりました。最初は試験的に市内の前渡不動と航空博物館の見学に行きました。初回は参加者が少なく短命で終わるのではないかと思われました。回を重ねる毎に参加者が増えて盛況になって行きました。そして、バスを使って中山道を西へ、東へと踏破し最初の宿泊は軽井沢まで出かけました。遠方への旅で宿泊する面白さが加わり、創立5年目には中山道を完全踏破して日本橋に到達しました。

(私は途中から会に加えて貰いました。従って会の発足当時の諸事は先輩諸氏からお聞きしました)

続けて、東海道や参宮街道などを歩く目標となり、日本橋や伊勢神宮に達しました。その後は木曽街道や飛騨街道などの街道歩き。関ヶ原の古戦場と記念館、愛岐トンネルや新岐阜県庁などの拠点を訪ねたりして205回の回数を重ねるに至りました。

本日の出席者。

欠席者が有り、これだけの参加人数でした。

会の歩み(例会実施)

歴史街道を歩く会のあゆみ。その一部分です。

初期は中山道を踏破しました。

毎回、西へ西へと言うものでなく、今月は西へ。来月は東へと変化のある街道歩きでした。

歴史街道を歩く会。

会の歩みです。

手始めに中山道を完歩。

その後は各地の街道歩きに出かけました。

足跡の抜粋です

足跡 1

左上。初回は市内を歩きました。

右上。第2回は馬籠宿から妻籠宿への行程でした。

足跡 4

右上。第15回中津川宿から馬籠宿までを歩きました。

左下。第16回醒ヶ井宿から鳥居本宿間の踏破でした。

足跡 8

右上。第32回本山宿から塩尻宿まで歩きました。

左下。第33回守山宿から草津宿です。

足跡 18

右上。第70回板橋宿から日本橋です。

日本橋に到達した時です。

左下。赤坂宿から御油宿までを歩きました。

20年間 有難うございました。

初回の参加者は少なかったが回を重ねる毎に参加者が増加し、バスで出かけるようになりました。

そして、今日を迎えました。

ぶるーすかい

総会の後、会食するのが恒例となっています。

ぶるーすかいでの会食です。

並ぶ、料理です。

持ってきたお料理。

最後の会食。

長年に渡ってお疲れ様でした。

最後に

私が歴史街道を歩く会に加えて貰ったのは第112回の伊勢街道。宮川の渡し~下宮への回からでした。

今から思うことは、もっと早く会に加えて貰えば良かったと言う事です。

途中からの参加でも、アチコチへ行くことが出来て満足です。

足かけ20年間、歴史街道会が続いたと言うその重み。凄い事だと思います。

会がこれだけの実績を積み上げることが出来たのも会長、副会長、そして諸先輩のお陰だと思います。

改めて敬意を表します。

有難うございました。

昨晩、22日の事です。18時30分頃「バシャン」と言う音が聞こえました。

直感的に罠にイタチが掛かったのだと思いました。

天井裏の罠を見てみました。

小動物が掛かっていたのです。

2匹目のイタチを捕獲しました。

22日

罠の中のイタチです。

罠の中。

こちらに近寄ってきました。

天井裏から罠を降ろしました。

23日

23日の朝です。

放獣するため、自宅から離れた所に来ました。

下から見上げるイタチ。

ビニール風呂敷で包んできましたが、ビリビリに引きちぎりました。

長い尻尾。

イタチの全体の姿です。

放獣します。

最後に

捕獲機のレ棒。

台所の流し台、排水のところにセットする網袋を使いました。

その袋にキャラメルコーンを入れて仕掛けました。

放獣したら、一目散で草むらへ逃げて行きました。

自宅の天井裏で捕獲した2匹のイタチ。

つがいだったのかも知れない。

冬眠で我家へ来たのだと思うが、外から天井裏に進入できそうな穴が無い。

何処から進入してきたか不明です。

睦月のまちなか「ゆるり時間」。

遠くの森へ出かけなくとも、自然は楽しめます! 都市化?温暖化?グローバル化?大変な環境でがんばるまちなかの自然を、ゆっとりと「感察」しましょう。と言うコンセプトです。

なごや環境大学の1つのプログラムです。

講師はプロ・ナチュラリスト酒井立子さんです。今日は名古屋市の徳川園を歩きました。

名鉄瀬戸線の森下駅が集合場所となっていました。

まず、瀬戸線の高架下を東へ歩きました。並木のモクレンの蕾が膨らんでいました。開花が近いと思いました。そして南へ向かい、徳川園に向いました。

徳川園に来ると、道路を隔てた場所にロウバイが咲き始めていました。そして黒門から徳川園へ入りました。

広い徳川園。園内を歩きました。

藁囲いは霜除けや寒風除けの効果があります。

藁囲いに守られた冬の牡丹。春の華やかな牡丹とは一味違う冬牡丹でした。

名鉄瀬戸線の森下駅が集合場所となっていました。

瀬戸線の高架下を東へ歩きました。

頭上の木の蕾が膨らんでいました。

モクレンの蕾だと解説が有りました。

膨らんだ蕾。開花が近いと思いました。

民家の庭木。

何の木か解説していますが、聞き漏らしました。

徳川園へ来ました。

道路を隔てた処にロウバイの木が有ります。

ロウバイの木に近寄って見ました。

チラホラと咲き始めていました。

近寄って来たら芳香が風に乗って漂ってきました。

黒門から徳川園へ入ります。

徳川園に入る受付です。

冬牡丹が迎えてくれました。

園内に入りました。

これから園内を回ります。

ミツマタの花。

三椏の木札が下がっています。

大曾根の瀧です。

園内を歩きます。

ミヤマシキミ、ナナカマド、サワフタギ、ツリバナなどを目にしました。

園内を歩きます。

龍仙湖の方へ出来ました。

柳の枝が垂れていて緑が濃くなっています。

これも春の兆しです。

水が綺麗な龍仙湖。

子どもと母親。

子どもが岸辺を歩き回っていました。

後から、コイを眺めていたのだと判りました。

舟倉の場所へ来ました。

先程の子ども。

このコイを眺めていたのだと判りました。

タラヨウの木。

沢山の実を付けていました。

葉の裏側に傷を付けて字が書けることから葉書き。「はがきの木」と呼ばれます。

わら囲いを施した冬牡丹です。

牡丹園にまとまって沢山の冬牡丹が並んでいます。

植えられた冬牡丹の見どころです。

藁囲いをした冬牡丹が見頃になっています。

(花が最高の姿の時に出すから見頃です)

貴婦人。

出雲神楽。

島大臣。

藁細工は、花との調和がとれ、情緒があって美しいです。

牡丹園です。

まとまって植えられてある冬牡丹。

今が見頃となっています。

弧や藁で養生され、大切に管理されてます。

庭師の作る藁細工は、防寒だけでなく花との調和。情緒があって美しいです。

若い男性の庭師です。

ここの冬牡丹は島根県の大根島から持って来るのだと言っていました。

咲く牡丹を冷凍や冷蔵で抑制栽培して冬の時期に開花させる。

地面に直に植えてあるのでなく、植木鉢で育てていて、花が傷んできたら取り替えるのだと解説してくれました。

この人達、関係者の労苦が有ってボタンを愛でることが出来ます。

おやつタイム

おやつタイムです。

藤棚だろうか、腰を下ろせる場所に集まりました。

亀谷芳広の姫大福が配られました。

上は配られた姫大福です。右はアメリカへ行ってきたと言う男性から頂いたチョコレートです。

全員にチョコレートが配られました。

下、姫大福です。

姫大福は杏と白あんを桃色の餅で包んで優しい見た目となっています。

チョコレートは裏側となっていました。

大福の切口の撮り方が悪かったです。もう少し上手に撮影すれば良かったと思います。

亀谷芳広は名古屋を代表する和菓子屋の1つです。老舗の味を味わえました。

園内を歩きます。

左側は白いサザンカの生垣です。

わら囲いをした冬牡丹が見ごろとなっています。

ここの牡丹は植木鉢がむき出しとなっています。

牡丹園の牡丹は植木鉢を地面に入れたものです。

上の3鉢です。

左から芳紅、連鶴、そしてピンク芳紅です。

同じ芳紅でも色の濃さが異なります。

寒さに弱いソテツは弧や藁で養生されています。

日本庭園では雪つりと共に、冬の風物詩として欠かせないものです。

南西方向から龍仙湖を望みました。

藁細工は、防寒だけでなく花との調和。情緒があって美しいです。

園内を歩き、出口に来ました。

ここで解散となりました。

最後に

広い徳川園。

所どころに春の兆しを感じました。

園内で多くの冬牡丹を愛でることが出来ました。

若い庭師の解説で、冬牡丹が島根県の大根島から来ていると聞きました。山陰を旅行した時に大根島の近くを通りました。大根島が高麗ニンジンの名産地だと言う事は知っていましたが、牡丹の島でも有る事を知りました。

徳川園の冬牡丹は知っていましたが、庭師の労苦によって今の時期に愛でることが出来るのを知ったのは発見です。

発見が面白い。

14.06.24に徳川園へ来ました。

カミさんが伊勢型紙をやっていて、ガーデンホールで「伊勢型紙展示会」を見に来たのでした。

龍仙湖の周りを歩きましたが大曾根の瀧へは行きませんでしたので大曾根の瀧が有るのを知らなかったのです。

10年も昔の事でした。花嫁姿の人達が撮影していた程度の記憶となっています。

名古屋市科学館へ そして徳川園へ - Kオジサンの気の向くまま

記憶が薄くなっており新鮮に思えました。