→ 読み書きができるということ[その1] = 文字を知れば、人生も世界の見え方も変わる =

読み書きができるということ[その2]

= 99%と、取り残された1% =

さて、授業の前半では59歳になって意を決して識字学級に入って文字を習い始めた藤岡さんの話をしました。自分で書いた名前がちゃんと読まれた時の感動とか、学ぶ喜びのあふれる文章を読みましたが、藤岡さんの目の輝きが思い浮かぶようですね。君たちの目が輝くのは・・・、授業の終わりのチャイム、ですか。やれやれ。まあ半分かそれ以上はコチラにも責任がありますがねー。

えーと、後半の本題に入りましょう。ぼくが初めて藤岡さんの文章を読んで授業で紹介した1990年は国連が国際識字年に指定した年だったんですよ。つまり、識字こそがその年世界的規模で取組むべき重要課題だとして掲げられたのですね。

一応日本史の授業なんで、識字を歴史的に見てみましょう。

日本では明治末頃には就学率も9割を超えて、大多数の国民が読み書きのできる社会になっていましたが、世界全体で見ればそれは決してふつうとは言えません。今も国によってずいぶん差があるし、男女差が非常に大きい国もあります。

ぼくが大学時代にスペインの研究をしている先生から聞いた話なんですが、その先生が以前スペインに行ってタクシーに乗った時、紙に住所を書いて「ここに行ってください」と言ったら、運転手さんが「スペイン人の私が字を書けないのに、なんで外国人のあなたがスペイン語を書けるのか?」と驚かれたそうですよ。50年代か60年代の初め頃の話だったかな。ヨーロッパでも、国にもよるけど少し前はそんなだったということですよ。

一方日本は、江戸時代ですでに読み書きができる人はふつうに大勢いて、識字率はイギリスなどをも上回って世界一だったとか言われてますね。正確な資料があるわけでもないので1位と断定はできないようだけど、江戸時代は文化史でやったようにいろんなジャンルの読み物があったじゃないですか。「東海道中膝栗毛」とか「南総里見八犬伝」とか。これはその当時の世界でとても注目すべきことなんです。何がって、身分を問わずそれだけ本が読める人がいたわけだから。木版でたくさん印刷されて出回るんです。浮世絵もそうですが、木版印刷があってこその庶民文化の発展なんですよ。

読み物や浮世絵だけじゃないですよ。地方の村には高札場があって、村人たちがお触書を読んでる場面が時代劇でたまにあったりするじゃないですか。つまり町人や農民の中にも読み書きのできる人がたくさんいたんですね。

・・・と聞くと、皆さんなんか誇らしい気持ちになりませんか? 「おれたち日本人はやっぱりアタマがいいんだな」と思ったりして。でもね、そう思うのはちょっと無邪気すぎかもね。第一、だからって自分自身がアタマがいいとはかぎらないし、また何よりも識字率の高さには歴史的社会的な理由があるわけだし。

江戸時代に寺子屋がたくさんできたということは前やりましたね。あ、前にも言ったけど寺にある小屋じゃないですよ。「寺子」で生徒という意味ね。多くの子どもたちが寺子屋で読み書き算盤を習いました。といっても都市と農村で差はあるし、男女でかなり差はあったんですけどね。

この寺子屋が明治以降の小学校と決定的に違う点は何かわかりますか? ・・・そう、義務制じゃないこと。教科書なんかも自由だし誰が教師をやってもオーケー。今の学校よりも塾に近いね。

ここに持ってきたのは往来物、つまり寺子屋の教科書の代表格の「庭訓(ていきん)往来」で、大分前にぼくが古書店で買ってきたものです。4千円くらいだったかな? 自腹ですよ、自腹!

最初のページを開けるとまずは新年の挨拶です。「春始御悦」つまり「はるのはじめのおんよろこび」から始まってて、読み仮名も付いてますが、現代人は訓練しないと読めませんね。奥付(おくづけ)を見ると印刷は慶応3年9月だから、西暦だと1867年の大政奉還直前。裏表紙には筆書きで山梨縣上萩原邑(むら)の萩原黌(こう)という学校名と「廣瀬萬作」いう名前が達筆で書かれてますよ。「山梨縣」とあるから、もう明治時代に入ってますね。1世紀半前の廣瀬少年もこれを読んで勉強したんでしょうね。最近インターネットで調べたら萩原黌は今は甲州市立神金小学校という学校になってることがわかったんで、いずれ持って行ってあげようと思ってます。

最初のページを開けるとまずは新年の挨拶です。「春始御悦」つまり「はるのはじめのおんよろこび」から始まってて、読み仮名も付いてますが、現代人は訓練しないと読めませんね。奥付(おくづけ)を見ると印刷は慶応3年9月だから、西暦だと1867年の大政奉還直前。裏表紙には筆書きで山梨縣上萩原邑(むら)の萩原黌(こう)という学校名と「廣瀬萬作」いう名前が達筆で書かれてますよ。「山梨縣」とあるから、もう明治時代に入ってますね。1世紀半前の廣瀬少年もこれを読んで勉強したんでしょうね。最近インターネットで調べたら萩原黌は今は甲州市立神金小学校という学校になってることがわかったんで、いずれ持って行ってあげようと思ってます。

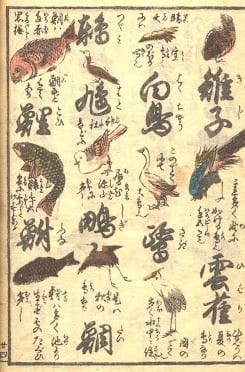

さてと、話は戻って、なぜ江戸時代の親が義務教育でもないのに子どもを寺子屋に通わせたかというと、生活に役立つから。商人にとっては算盤は必須だし、お金の貸し借りの際なんかでも証文が読めなかったらダメだよね。寺子屋の教科書をみると、儒学関係とかの倫理道徳書もありますが、実用的なものが目につきます。人名や地名、その他いろんな分野の物の名前、それから手紙の基本文例集などね。コチラ(→右)は「商売往来絵字引」という本の一部です。絵が付いてる字典で、このページは鳥の部と魚の部にまたがってます。「鳩」や「鯉」はいいとして、けっこうむずかしいですよ。

江戸も後期になると農民も商人同様の知識は必要になってきます。商品作物は文字通り商品ですからね。また村ごとに高札場があって、村人たちがお触書を読んでる場面は時代劇でたまにありますね。長崎出島のオランダ商館長が高札の文字を庶民が読んでいるのを見て驚いて、手記に書き残したという話もあります。

こういった資料を見ると、江戸時代の子供たちもずいぶん勉強してたんだなあと思うでしょ? そこで画家としても知られている渡辺崋山が描いた「一掃百態図」中の寺子屋の絵を見てみましょう。下左です。寺子屋のようすを描いた絵ですが、子供たちの騒ぎようがハンパないよねー。お師匠さん、八の字眉になってお手上げ状態です(笑)。ついでに右の絵も付けておきました。コチラは渡辺崋山より半世紀ばかり前に生まれた金弘道(キム・ホンド)という李氏朝鮮時代の有名な絵師が書いた書堂(ソダン)の絵。寺子屋のようなものですが、この絵でも先生の前で子供が叱られたんでしょうかね。泣いちゃって先生が困り果ててますよ。いつの時代もどこの国でも子供はそんなに違わない感じだねー。もちろんスパルタ教育たんてのもあったけどねー。

ただ、書堂で漢字を学んだ朝鮮の少年たちは主に科挙の受験をめざす地方の有力者の子弟で、中国でも同様ですが中は。中国ではそんな支配者階級、知識人階級を文字通り「読書人」と呼んでいました。まさに、ですね。漢字の読み書きができることは特権階級の誇りだったわけです。中国や朝鮮・韓国で広く一般庶民に文字が浸透するのは中国では簡体字、朝鮮・韓国ではハングルを積極的に教育するようになった近現代からです。

話がいろいろ広がりましたが、要するに、江戸時代の識字率が世界でもトップレベルだったということは、それだけ貨幣経済・流通経済が早くから発達していたということですよ。それって地理とか風土とかと大きく関わることじゃないですか。そんな条件に恵まれなかったらアタマがよくても文字は書けなかったり文字自体もないですよ。文字のない社会でもアタマのいい人がいたことは縄文人のいろんな発明や発見を考えてみればわかりますよね。

それに、先に言ったように「おれたちはアタマがいいんだ」なんてことを他の人に言うのは絶対ダメ! 相手の怒りや反発を買ったり、軽蔑されたりするだけですからね。そんなことを言ったら恥ずかしいかぎりです。

ところがところが、人もあろうに日本の総理大臣がそんな発言をしちゃったことがあるんですよ。

1986年当時の首相、と言ってもわからない人が多いですよね。わりと最近、2019年の11月29日に亡くなった人。はい、中曽根康弘首相ですね。当時の政策で憶えてるのは国鉄の分割民営化でJRになったこと。あと専売公社と電電公社もJTとNTTになった。

その中曽根首相が1986年に自民党全国研修会でこんなことを言ったんですよ。

「日本はこれだけ高学歴社会になって、相当インテリジェントなソサエティーになってきておる。アメリカなんかよりはるかにそうだ。平均点から見たら、アメリカには黒人とかプエルトリコとかメキシカンとか、そういうのが相当おって、平均的にみたら非常にまだ低い。日本は徳川時代には識字率が50%もあったくらい教育が進んでいたが、その頃ヨーロッパの国々はせいぜい20から30%、アメリカでは今でも黒人では字を知らないのがずいぶんいる。」

どうですか? ずいぶん失礼な発言ですね。アメリカの政府や市民からは抗議の声が上がって、中曽根首相は釈明したんだけどそれも問題があったり、結局はていねいに謝罪して一応は治まりましたが・・・。

ここでぼくが君たちに言いたいのは、日本の識字率が99%だったとして、その99%という数字を誇ってはいけないということ。あなたが政治家や公務員の場合はとくに、です。

なぜかこの頃生活保護を受けている人などの社会的弱者に対してずいぶん厳しい主張がSNSなどで目立つじゃないですか。「税金の無駄遣いだ」とか「自己責任だろ」とか非難したりして・・・。

だけど、藤岡さんを見ればかるように、1%の人たちもそれぞれの事情があるわけだし、3割程度の少数派だったらまだ周りに自分と同じような人がいるけど、ごく少数だとはるかに大変ですよ。多くの人の目には見えにくい、そんな少数者に目を向けて必要な策を講じることこそ行政の役割じゃないですか。本当に援助の手を差し伸べてほしいのはそういう人たちだから。それに、今99%の側にいる人たちもいつ1%の方になっちゃうかわからないでしょう。そんな1%の人たちにちゃんと目を向けて手厚く支援することは、結局は99%の人たちにとっても大きなプラスになるんですよ。

あ、ちょっと政治家の街頭演説っぽく熱弁を振るっちゃいましたね。

ぼくら教師も政治家や公務員とじつは同様なんで、たとえば自分の担当クラスは平均点が高いなんて自分の手柄みたいに思ったり言ったりしちゃダメで、勉強に気持ちが向かわなくて成績もよくない生徒の面倒を見なければと・・・、いや、それがなかなか難しいというかなんというか、モゴモゴ・・・。

話は少しそれますが、イエス・キリストの迷える羊の話知ってますよね。99匹を残しておいてでもいなくなった1匹を見つけるまで捜すという話。最初にこの話を知った時ぼくは「なんで大多数の方をほったらかしにするの?」と思って意味がわからなかったんだけど、今考えると多くの人々の心をとらえたのは、イエスの話を聞いた彼らは自分こそその1匹の羊、つまりずっと見棄てられてきた1%の側の人間だという思いがあって、そんな自分にこの人は初めて目を向けてくれたと思ったんでしようね。

さて、識字についての授業はこれで終わり、・・・のつもりだったんですが、最近これと関連する問題があることに気がついたんですよ。たとえば藤岡さんのように義務教育をちゃんと受ける機会がなかった人などが勉強している夜間中学が全国に30数校あるそうですが、今そこにどんな人が多く通っているか知ってますか? わかる人もいるね。わからない人は以前のぼくと同じ。くわしくは次の授業でやることにします。

はい、おしまい。

→ 読み書きができるということ[その3] = クラスに外国籍の生徒がいることが皆のプラスになるように =

読み書きができるということ[その2]

= 99%と、取り残された1% =

さて、授業の前半では59歳になって意を決して識字学級に入って文字を習い始めた藤岡さんの話をしました。自分で書いた名前がちゃんと読まれた時の感動とか、学ぶ喜びのあふれる文章を読みましたが、藤岡さんの目の輝きが思い浮かぶようですね。君たちの目が輝くのは・・・、授業の終わりのチャイム、ですか。やれやれ。まあ半分かそれ以上はコチラにも責任がありますがねー。

えーと、後半の本題に入りましょう。ぼくが初めて藤岡さんの文章を読んで授業で紹介した1990年は国連が国際識字年に指定した年だったんですよ。つまり、識字こそがその年世界的規模で取組むべき重要課題だとして掲げられたのですね。

一応日本史の授業なんで、識字を歴史的に見てみましょう。

日本では明治末頃には就学率も9割を超えて、大多数の国民が読み書きのできる社会になっていましたが、世界全体で見ればそれは決してふつうとは言えません。今も国によってずいぶん差があるし、男女差が非常に大きい国もあります。

ぼくが大学時代にスペインの研究をしている先生から聞いた話なんですが、その先生が以前スペインに行ってタクシーに乗った時、紙に住所を書いて「ここに行ってください」と言ったら、運転手さんが「スペイン人の私が字を書けないのに、なんで外国人のあなたがスペイン語を書けるのか?」と驚かれたそうですよ。50年代か60年代の初め頃の話だったかな。ヨーロッパでも、国にもよるけど少し前はそんなだったということですよ。

一方日本は、江戸時代ですでに読み書きができる人はふつうに大勢いて、識字率はイギリスなどをも上回って世界一だったとか言われてますね。正確な資料があるわけでもないので1位と断定はできないようだけど、江戸時代は文化史でやったようにいろんなジャンルの読み物があったじゃないですか。「東海道中膝栗毛」とか「南総里見八犬伝」とか。これはその当時の世界でとても注目すべきことなんです。何がって、身分を問わずそれだけ本が読める人がいたわけだから。木版でたくさん印刷されて出回るんです。浮世絵もそうですが、木版印刷があってこその庶民文化の発展なんですよ。

読み物や浮世絵だけじゃないですよ。地方の村には高札場があって、村人たちがお触書を読んでる場面が時代劇でたまにあったりするじゃないですか。つまり町人や農民の中にも読み書きのできる人がたくさんいたんですね。

・・・と聞くと、皆さんなんか誇らしい気持ちになりませんか? 「おれたち日本人はやっぱりアタマがいいんだな」と思ったりして。でもね、そう思うのはちょっと無邪気すぎかもね。第一、だからって自分自身がアタマがいいとはかぎらないし、また何よりも識字率の高さには歴史的社会的な理由があるわけだし。

江戸時代に寺子屋がたくさんできたということは前やりましたね。あ、前にも言ったけど寺にある小屋じゃないですよ。「寺子」で生徒という意味ね。多くの子どもたちが寺子屋で読み書き算盤を習いました。といっても都市と農村で差はあるし、男女でかなり差はあったんですけどね。

この寺子屋が明治以降の小学校と決定的に違う点は何かわかりますか? ・・・そう、義務制じゃないこと。教科書なんかも自由だし誰が教師をやってもオーケー。今の学校よりも塾に近いね。

ここに持ってきたのは往来物、つまり寺子屋の教科書の代表格の「庭訓(ていきん)往来」で、大分前にぼくが古書店で買ってきたものです。4千円くらいだったかな? 自腹ですよ、自腹!

さてと、話は戻って、なぜ江戸時代の親が義務教育でもないのに子どもを寺子屋に通わせたかというと、生活に役立つから。商人にとっては算盤は必須だし、お金の貸し借りの際なんかでも証文が読めなかったらダメだよね。寺子屋の教科書をみると、儒学関係とかの倫理道徳書もありますが、実用的なものが目につきます。人名や地名、その他いろんな分野の物の名前、それから手紙の基本文例集などね。コチラ(→右)は「商売往来絵字引」という本の一部です。絵が付いてる字典で、このページは鳥の部と魚の部にまたがってます。「鳩」や「鯉」はいいとして、けっこうむずかしいですよ。

江戸も後期になると農民も商人同様の知識は必要になってきます。商品作物は文字通り商品ですからね。また村ごとに高札場があって、村人たちがお触書を読んでる場面は時代劇でたまにありますね。長崎出島のオランダ商館長が高札の文字を庶民が読んでいるのを見て驚いて、手記に書き残したという話もあります。

こういった資料を見ると、江戸時代の子供たちもずいぶん勉強してたんだなあと思うでしょ? そこで画家としても知られている渡辺崋山が描いた「一掃百態図」中の寺子屋の絵を見てみましょう。下左です。寺子屋のようすを描いた絵ですが、子供たちの騒ぎようがハンパないよねー。お師匠さん、八の字眉になってお手上げ状態です(笑)。ついでに右の絵も付けておきました。コチラは渡辺崋山より半世紀ばかり前に生まれた金弘道(キム・ホンド)という李氏朝鮮時代の有名な絵師が書いた書堂(ソダン)の絵。寺子屋のようなものですが、この絵でも先生の前で子供が叱られたんでしょうかね。泣いちゃって先生が困り果ててますよ。いつの時代もどこの国でも子供はそんなに違わない感じだねー。もちろんスパルタ教育たんてのもあったけどねー。

ただ、書堂で漢字を学んだ朝鮮の少年たちは主に科挙の受験をめざす地方の有力者の子弟で、中国でも同様ですが中は。中国ではそんな支配者階級、知識人階級を文字通り「読書人」と呼んでいました。まさに、ですね。漢字の読み書きができることは特権階級の誇りだったわけです。中国や朝鮮・韓国で広く一般庶民に文字が浸透するのは中国では簡体字、朝鮮・韓国ではハングルを積極的に教育するようになった近現代からです。

話がいろいろ広がりましたが、要するに、江戸時代の識字率が世界でもトップレベルだったということは、それだけ貨幣経済・流通経済が早くから発達していたということですよ。それって地理とか風土とかと大きく関わることじゃないですか。そんな条件に恵まれなかったらアタマがよくても文字は書けなかったり文字自体もないですよ。文字のない社会でもアタマのいい人がいたことは縄文人のいろんな発明や発見を考えてみればわかりますよね。

それに、先に言ったように「おれたちはアタマがいいんだ」なんてことを他の人に言うのは絶対ダメ! 相手の怒りや反発を買ったり、軽蔑されたりするだけですからね。そんなことを言ったら恥ずかしいかぎりです。

ところがところが、人もあろうに日本の総理大臣がそんな発言をしちゃったことがあるんですよ。

1986年当時の首相、と言ってもわからない人が多いですよね。わりと最近、2019年の11月29日に亡くなった人。はい、中曽根康弘首相ですね。当時の政策で憶えてるのは国鉄の分割民営化でJRになったこと。あと専売公社と電電公社もJTとNTTになった。

その中曽根首相が1986年に自民党全国研修会でこんなことを言ったんですよ。

「日本はこれだけ高学歴社会になって、相当インテリジェントなソサエティーになってきておる。アメリカなんかよりはるかにそうだ。平均点から見たら、アメリカには黒人とかプエルトリコとかメキシカンとか、そういうのが相当おって、平均的にみたら非常にまだ低い。日本は徳川時代には識字率が50%もあったくらい教育が進んでいたが、その頃ヨーロッパの国々はせいぜい20から30%、アメリカでは今でも黒人では字を知らないのがずいぶんいる。」

どうですか? ずいぶん失礼な発言ですね。アメリカの政府や市民からは抗議の声が上がって、中曽根首相は釈明したんだけどそれも問題があったり、結局はていねいに謝罪して一応は治まりましたが・・・。

ここでぼくが君たちに言いたいのは、日本の識字率が99%だったとして、その99%という数字を誇ってはいけないということ。あなたが政治家や公務員の場合はとくに、です。

なぜかこの頃生活保護を受けている人などの社会的弱者に対してずいぶん厳しい主張がSNSなどで目立つじゃないですか。「税金の無駄遣いだ」とか「自己責任だろ」とか非難したりして・・・。

だけど、藤岡さんを見ればかるように、1%の人たちもそれぞれの事情があるわけだし、3割程度の少数派だったらまだ周りに自分と同じような人がいるけど、ごく少数だとはるかに大変ですよ。多くの人の目には見えにくい、そんな少数者に目を向けて必要な策を講じることこそ行政の役割じゃないですか。本当に援助の手を差し伸べてほしいのはそういう人たちだから。それに、今99%の側にいる人たちもいつ1%の方になっちゃうかわからないでしょう。そんな1%の人たちにちゃんと目を向けて手厚く支援することは、結局は99%の人たちにとっても大きなプラスになるんですよ。

あ、ちょっと政治家の街頭演説っぽく熱弁を振るっちゃいましたね。

ぼくら教師も政治家や公務員とじつは同様なんで、たとえば自分の担当クラスは平均点が高いなんて自分の手柄みたいに思ったり言ったりしちゃダメで、勉強に気持ちが向かわなくて成績もよくない生徒の面倒を見なければと・・・、いや、それがなかなか難しいというかなんというか、モゴモゴ・・・。

話は少しそれますが、イエス・キリストの迷える羊の話知ってますよね。99匹を残しておいてでもいなくなった1匹を見つけるまで捜すという話。最初にこの話を知った時ぼくは「なんで大多数の方をほったらかしにするの?」と思って意味がわからなかったんだけど、今考えると多くの人々の心をとらえたのは、イエスの話を聞いた彼らは自分こそその1匹の羊、つまりずっと見棄てられてきた1%の側の人間だという思いがあって、そんな自分にこの人は初めて目を向けてくれたと思ったんでしようね。

さて、識字についての授業はこれで終わり、・・・のつもりだったんですが、最近これと関連する問題があることに気がついたんですよ。たとえば藤岡さんのように義務教育をちゃんと受ける機会がなかった人などが勉強している夜間中学が全国に30数校あるそうですが、今そこにどんな人が多く通っているか知ってますか? わかる人もいるね。わからない人は以前のぼくと同じ。くわしくは次の授業でやることにします。

はい、おしまい。

→ 読み書きができるということ[その3] = クラスに外国籍の生徒がいることが皆のプラスになるように =

![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)

![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます