帰りたい、帰れない、迎えにも来ない、電話の一本も来ない。

この状況が、このまま続けば、互いの意志に反する結果を迎えるのです。ここで、いろいろな都合により、もう一度、夫婦の行き違いすれ違いの場面での会話を考えます。

妻が同窓会で少し遅くなり帰宅すると、買ったばかりの亭主の靴は盗まれていたり、食事の支度もしてないし、食卓には姪と二人で仲良く紅茶を飲もうとしたり、

姪は鼻血を出し二階で寝ていたり、妻の手拭いで鼻血を拭いたり、

亭主は、甲斐甲斐しく枕元で、

それなりの時間看病していた痕跡があったり、

・・・・・・・。

・・・・・・・。亭主のワイシャツに姪の鼻血がついていたり、

そして、こんな状況で、それでも、亭主は、

「あ~、腹へった! 飯にしないか?」

「あなたは、私の顔を見るとお腹が空いたって事しかおっしゃらないのね」

遂に日頃の不満は爆発します。

「あなたは、私が毎日毎日、どのように暮らしているか、お考えになった事があります、結婚てこんなことなの、まるで女中のように、朝から晩までお洗濯と御飯ごしらえであくせくして、偶に外へ出て帰れば嫌な事ばっかり・・・私、東京へ行きたいの、東京へ出て働きたい、このままでは、とっても堪んないわ・・・」

云われても何も答える事のできない夫。でも、それなりに思い返したり、疑問を抱いたり、反省したり、戸惑ったり・・・。

“東京へ行きたい!東京へ出て働きたい!”とは、別れたい!と云うこと? 働くだけであれば大阪でも働けるし・・・。

“結婚てこんなことなの”と云われても、飯炊いて、洗濯して、掃除して・・・、結婚は、そんなものと云えば、そんなものだし・・・。

俺のことが嫌いになった?そう思われても、どうしたらいいのか? 確かに、経済的な苦労はさせていることは、それなりに分かっているが・・・。

だからと云って、まさか、“このままではとっても堪んない!”と云われても、そう簡単には、はい分かりました、これからはすべて君の満足するように何とかします、何て、簡単に云えないし・・・・・・。

何てことを、肩肘ついて横になり考えていたように思うのです。

そして、数日後、同僚と別の株屋の社長に、“仕手戦”に一枚噛まないかと誘われ、大きなキャバレーで接待され、酔っ払って帰宅。

そして、酔った勢いで、酔った頭で、先日の件に対して、彼として、解答らしきことを口走る。

「今夜はねェ、すげェ~とこ、行ったんだぞォ、千人の女給、千人のダンサーがいるんだ、雑然として、多種多様なんだ、社会はねェ、立派なもんですよ・・・立派ですよ・・・立派ですとも」と、云って酔いつぶれるのでした。

女給千人、ダンサー千人の“すげェ~キャバレー”で接待されるこの俺は、それなりに“すげェ~”のだと、雑然として、多種多様な社会で、それなりに生きていく事は、それなりに大変なことで、立派なことなのだ・・・、と、云う意味かと?

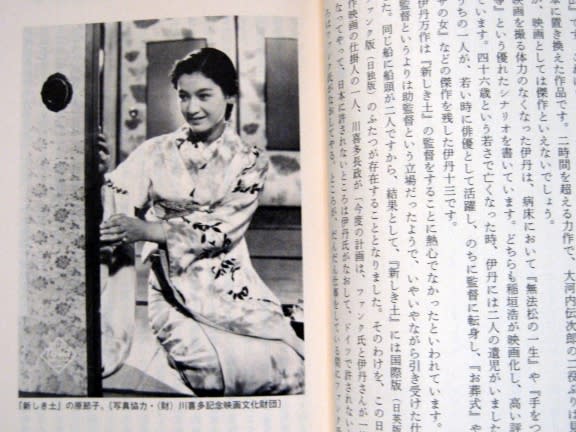

でも、原節子は醜態を晒す夫に呆れるばかり。

ところで、ここで、ちょっと、社会科のお勉強です。“仕手戦”なんですが、企業の業績に関係なく、売り手と買い手が語らって株価を操作し売り抜けて違法に儲けることを云います。

この作品は1951年の制作で、1950年の朝鮮戦争で“特需”があり、翌年に、休戦交渉が進展するとの情報で、繊維相場が暴落したそうで、世に言う、“糸へん暴落”が起こった年なのです。

ですから、原節子が“職安”前にできた長蛇の列に現実の厳しさを知り、加山雄三のお父さんが、仕手戦の誘いを断った事で、勤め先の株屋を損害から守ったりと、それなりに、この時代背景が、それとなく描かれていたのです。

話しが横道にそれてしまった。

この続きは次回。

それでは、また。