今回のお気に入りは、たくさんのふしぎ再びその2です。

知的好奇心を刺激してくれる絵本シリーズ「たくさんのふしぎ」。

すでに500巻以上発行されています。

面白そうな巻をピックアップして50冊以上読んだ辺りで休憩しようと思いましたが、生活習慣になってしまったようで、なかなかやめられません。

無理してやめる必要もないので気になる巻を見つけては読んでいます。

今回も面白かったです。

すでに500巻以上発行されています。

面白そうな巻をピックアップして50冊以上読んだ辺りで休憩しようと思いましたが、生活習慣になってしまったようで、なかなかやめられません。

無理してやめる必要もないので気になる巻を見つけては読んでいます。

今回も面白かったです。

①「小麦・ふくらんでパン」

出版社の内容紹介を引用します。

=====

絵で見るパンの歴史。

昔のパン作りから、小麦と製粉の秘密、焼き釜の改良、イースト菌とグルテンの関係など、パンの謎を楽しい絵で解き明かします。

おいしいナーンの焼き方つき。

=====

=====

絵で見るパンの歴史。

昔のパン作りから、小麦と製粉の秘密、焼き釜の改良、イースト菌とグルテンの関係など、パンの謎を楽しい絵で解き明かします。

おいしいナーンの焼き方つき。

=====

きっとこうだろう、という推測を含めてパンの歴史が語られています。

あまりにも身近なパンですが、改めて読む歴史は意外で興味深いものでした。

印象的だった話をいくつかご紹介します。

・1万年前氷河期が終わり人類は麦の栽培を始めた。

・小麦粉のおかゆをうっかり熱い石にこぼしたことで偶然パンが誕生した。

・パンの生地をうっかり一晩置いたため自然酵母の働きで膨らみ、ふわふわパンが誕生した。

・イースト菌が発酵して生地を膨らませるときにグルテンによる粘りが影響する。

粘りがないと発酵ガスがすぐに抜けてしまうためパンは膨らまない。

適度な粘りがあったのは大麦やライ麦よりも小麦だった。

・4000年前のファラオの死後に食べてもらうために供えられたふわふわパンが記録に残っている。

あまりにも身近なパンですが、改めて読む歴史は意外で興味深いものでした。

印象的だった話をいくつかご紹介します。

・1万年前氷河期が終わり人類は麦の栽培を始めた。

・小麦粉のおかゆをうっかり熱い石にこぼしたことで偶然パンが誕生した。

・パンの生地をうっかり一晩置いたため自然酵母の働きで膨らみ、ふわふわパンが誕生した。

・イースト菌が発酵して生地を膨らませるときにグルテンによる粘りが影響する。

粘りがないと発酵ガスがすぐに抜けてしまうためパンは膨らまない。

適度な粘りがあったのは大麦やライ麦よりも小麦だった。

・4000年前のファラオの死後に食べてもらうために供えられたふわふわパンが記録に残っている。

②「光をつむぐ虫」

出版社の内容紹介を引用します。

=====

子どもの時に雑木林で黄緑色の繭を見つけ、「なんてきれいな色だろう」と、その美しさに驚いた作者は、大人になってから、この繭と再会しました。

そしてこの繭から糸がとれ、織物が織られているのを知ったのです。

そして繭が織物になるまでを見てみることにしました。

=====

=====

子どもの時に雑木林で黄緑色の繭を見つけ、「なんてきれいな色だろう」と、その美しさに驚いた作者は、大人になってから、この繭と再会しました。

そしてこの繭から糸がとれ、織物が織られているのを知ったのです。

そして繭が織物になるまでを見てみることにしました。

=====

本書は主に天蚕農家の仕事を紹介しています。

ヤママユガが紡いだ美しい緑色の糸は天蚕糸といいます。

卵を食樹に固定し、かえった幼虫が葉をもりもり食べて繭を作ったところを収穫します。

絹に比べわずかしかとれないためとても高価で「繊維のダイヤモンド」と呼ばれています。

ヤママユガが紡いだ美しい緑色の糸は天蚕糸といいます。

卵を食樹に固定し、かえった幼虫が葉をもりもり食べて繭を作ったところを収穫します。

絹に比べわずかしかとれないためとても高価で「繊維のダイヤモンド」と呼ばれています。

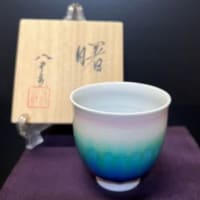

天蚕糸の製品といえばほとんどが反物ですが、私は着物を着ないので自分で使えそうなものを探しました。

結果見つかったのが栞。

天蚕糸のみを職人が紡いだ貴重なものです。

当然無着色のため色があちこち違っていて縞々、まさに自然の味わいです。

4枚購入し、妻と2枚ずつ使っています。

「陽の光に透かすと煌びやかに輝く」という紹介文を思い出しつつ、贅沢な気分で読書を楽しむことができます。

結果見つかったのが栞。

天蚕糸のみを職人が紡いだ貴重なものです。

当然無着色のため色があちこち違っていて縞々、まさに自然の味わいです。

4枚購入し、妻と2枚ずつ使っています。

「陽の光に透かすと煌びやかに輝く」という紹介文を思い出しつつ、贅沢な気分で読書を楽しむことができます。

③「まぼろしの大陸スンダランド オランウータンをそだてた森」

出版社の内容紹介を引用します。

=====

ボルネオには、世界でいちばん大きな樹上動物、オランウータンが住んでいます。

ゾウもいます。

世界一大きな花ラフレシアも咲いていて、森には85メートルを超える木が生えています。

広さが日本の約2倍あるとはいえ、大陸でもない島に、どうしてこんなにいろいろな世界一があるのでしょう。

それはボルネオが大陸だった時代があり、熱帯という安定した気候のため一億年のもの長い間豊かな森が続いているからなのです。

=====

=====

ボルネオには、世界でいちばん大きな樹上動物、オランウータンが住んでいます。

ゾウもいます。

世界一大きな花ラフレシアも咲いていて、森には85メートルを超える木が生えています。

広さが日本の約2倍あるとはいえ、大陸でもない島に、どうしてこんなにいろいろな世界一があるのでしょう。

それはボルネオが大陸だった時代があり、熱帯という安定した気候のため一億年のもの長い間豊かな森が続いているからなのです。

=====

ボルネオ島は、かつてユーラシア大陸とつながっていたことと、熱帯気候が1億年も続いていることから大陸だった時代の生き物が今も暮らし続けているのだそうです。

何度も訪れた氷河期や、恐竜を滅ぼした隕石落下の影響を受けずに現在に至る場所が地球上にあったことに驚きました。

こんな場所、他にもあるのでしょうか?

もしかしたら「深海」がそれに該当するかもしれません。

何度も訪れた氷河期や、恐竜を滅ぼした隕石落下の影響を受けずに現在に至る場所が地球上にあったことに驚きました。

こんな場所、他にもあるのでしょうか?

もしかしたら「深海」がそれに該当するかもしれません。

④「食べられて生きる草」

出版社の内容紹介を引用します。

=====

よく見る草が思いもよらない生き方をしていることがあります。

草は動物に食べられるとふつう枯れてしまいます。

反対に、動物に食べられたほうが生きやすくなる草があるのです。

シバです。

シバは公園や庭、どこにでも生えていますが、この本の舞台はシカがシバを食むのどかな風景がひろがる宮城県の金華山。

この島での30年以上にわたる研究によって解きあかされた、シバとシカのふしぎなつながりを紹介します。

=====

=====

よく見る草が思いもよらない生き方をしていることがあります。

草は動物に食べられるとふつう枯れてしまいます。

反対に、動物に食べられたほうが生きやすくなる草があるのです。

シバです。

シバは公園や庭、どこにでも生えていますが、この本の舞台はシカがシバを食むのどかな風景がひろがる宮城県の金華山。

この島での30年以上にわたる研究によって解きあかされた、シバとシカのふしぎなつながりを紹介します。

=====

シカがシバを食むのどかな風景がひろがる宮城県の金華山。

一部に柵をしてシカの出入りを絶つと数年で様相は一変。

陽の光を求めて背の高い草、つる状の草、樹木による生存競争が始まったのです。

見渡す限りにシバが広がる風景はシカが作ったものでした。

シバは土中で横方向に地下茎を伸ばしながら次々芽を出すため、シカに食べられても成長が止まることがありません。

さらにシバの種はシカに食べられて排泄された後の方が発芽率が高いため、新しいシバが次々誕生します。

そのため他の植物は食べ尽くされてもシバが食べ尽くされることがありません。

絶妙な共生関係がそこにあることを知りました。

一部に柵をしてシカの出入りを絶つと数年で様相は一変。

陽の光を求めて背の高い草、つる状の草、樹木による生存競争が始まったのです。

見渡す限りにシバが広がる風景はシカが作ったものでした。

シバは土中で横方向に地下茎を伸ばしながら次々芽を出すため、シカに食べられても成長が止まることがありません。

さらにシバの種はシカに食べられて排泄された後の方が発芽率が高いため、新しいシバが次々誕生します。

そのため他の植物は食べ尽くされてもシバが食べ尽くされることがありません。

絶妙な共生関係がそこにあることを知りました。

⑤「野菜の花が咲いたよ」

出版社の内容紹介を引用します。

=====

ふだん、収穫された食べる部分しか見ることのない野菜。

しかし野菜も植物。

当然といえば当然ですが、美しい花を咲かせます。

野菜の花に魅せられた作者は、実を食べる野菜のように成長過程で自然に見られる花だけでなく、ふつう収穫してしまうと花を見ることができない野菜もあえて収穫せずに、育ててみることにしました。

はたしてその結果は?

野菜の花の美しさを通じて、生物である野菜の生命力を実感できます

=====

=====

ふだん、収穫された食べる部分しか見ることのない野菜。

しかし野菜も植物。

当然といえば当然ですが、美しい花を咲かせます。

野菜の花に魅せられた作者は、実を食べる野菜のように成長過程で自然に見られる花だけでなく、ふつう収穫してしまうと花を見ることができない野菜もあえて収穫せずに、育ててみることにしました。

はたしてその結果は?

野菜の花の美しさを通じて、生物である野菜の生命力を実感できます

=====

表紙は大きくて黄色いオクラの花。

以前わが家でも栽培していたので一目で分かりました。

近所に家庭菜園や畑があるので、いろいろな野菜の花を見たことがあります。

でも本書にはまだ見たことがない野菜の花がたくさん出てきました。

キャベツやハクサイのように花が咲く前に出荷する野菜は花を見ることがないからです。

なかでもブロッコリーは格別。

顔の大きさほどに成長した蕾の束に次から次へと花が咲くそうなのでぜひ見てみたいです。

著者はシロゴマの花がお気に入りで部屋に飾っているそうです。

身近でシロゴマを栽培していないのでピンときませんが、ぜひ一度見てみたいです。

以前わが家でも栽培していたので一目で分かりました。

近所に家庭菜園や畑があるので、いろいろな野菜の花を見たことがあります。

でも本書にはまだ見たことがない野菜の花がたくさん出てきました。

キャベツやハクサイのように花が咲く前に出荷する野菜は花を見ることがないからです。

なかでもブロッコリーは格別。

顔の大きさほどに成長した蕾の束に次から次へと花が咲くそうなのでぜひ見てみたいです。

著者はシロゴマの花がお気に入りで部屋に飾っているそうです。

身近でシロゴマを栽培していないのでピンときませんが、ぜひ一度見てみたいです。