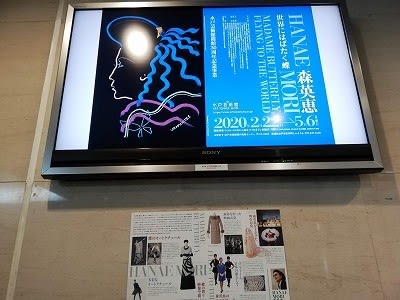

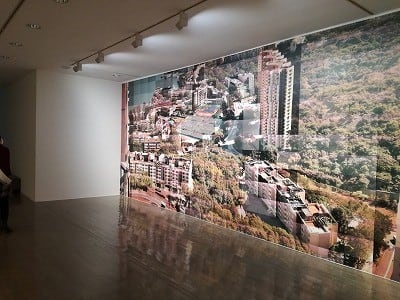

「中﨑透 フィクション・トラベラー」展@水戸芸術館現代美術ギャラリー

11月5日(土)~2023年1月29日(日)

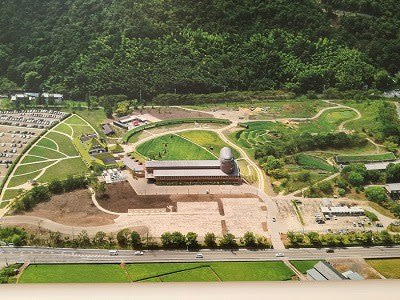

水戸芸術館は1990年に水戸市制100周年を記念して開館した。

音楽、演劇、美術の各分野において多彩で魅力あふれる事業を開催している。

生まれた時から「水戸藝」が存在した人たちの中にはプロのアーティストとなって活躍している人たちもたくさんいる。

1976年に生まれた中﨑透は高校時代に藝館の活動に出会った。

以来、鑑賞者として「水戸藝」の企画展に触れ、2007年に水戸に拠点を移してからは美術家としても「水戸藝」の活動に携わるようになった。

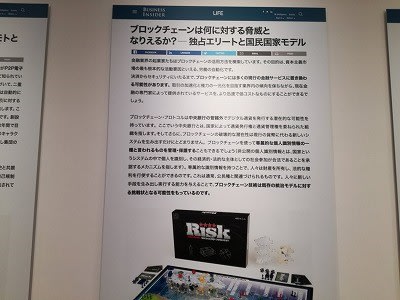

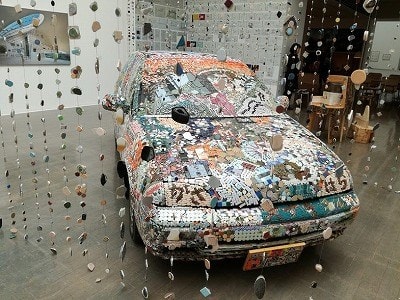

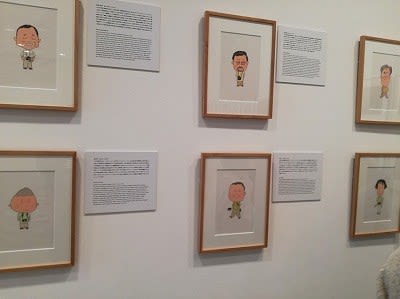

本展は、中﨑の出身地である「水戸」と最も身近な美術館である「水戸藝」をモチーフに「もうひとつの物語」を、インタビューとリサーチを通して独自の視点から浮かび上がらせた。

*関連企画として12月4日(日)午後2時から5時まで「プロジェクトFUKUSHIMA!」の上映と、プロジェクト発起人のひとり大友良英(音楽家)と同ドキュメンタリー映画監督の藤井光(美術家)をゲストに、同プロジェクトにおける中﨑透の関わりや経緯などについてのトークショーが開催された。

11月5日(土)~2023年1月29日(日)

水戸芸術館は1990年に水戸市制100周年を記念して開館した。

音楽、演劇、美術の各分野において多彩で魅力あふれる事業を開催している。

生まれた時から「水戸藝」が存在した人たちの中にはプロのアーティストとなって活躍している人たちもたくさんいる。

1976年に生まれた中﨑透は高校時代に藝館の活動に出会った。

以来、鑑賞者として「水戸藝」の企画展に触れ、2007年に水戸に拠点を移してからは美術家としても「水戸藝」の活動に携わるようになった。

本展は、中﨑の出身地である「水戸」と最も身近な美術館である「水戸藝」をモチーフに「もうひとつの物語」を、インタビューとリサーチを通して独自の視点から浮かび上がらせた。

*関連企画として12月4日(日)午後2時から5時まで「プロジェクトFUKUSHIMA!」の上映と、プロジェクト発起人のひとり大友良英(音楽家)と同ドキュメンタリー映画監督の藤井光(美術家)をゲストに、同プロジェクトにおける中﨑透の関わりや経緯などについてのトークショーが開催された。