8月20日 相手の肩を押す練習・肘を押す練習

お盆で休んでおりました接骨院通いを復活させました。そうです、肩の怪我がまだ治ってません。もう2ヶ月になります。

かなり良くなって来ているのは間違いありません。じっとしていても痛い・・・という事も無くなったし、少々動かしても電気が走る事も無くなりました。

でも角度によっては痛みが出るので、未だ要注意です。

オハナ接骨院の先生に、

「180度開脚前屈をしたいです!」

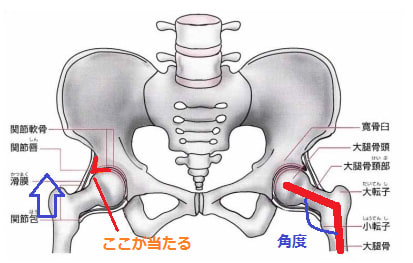

と相談してみたところ、骨格標本を使って丁寧に説明してくださいました。結論から言いますと・・・。

「出来るかどうかは、骨格に左右される」

との事でした。

上の画像の右の足の骨の角度が、人によって違う。当然開き具合も違う。

上の画像の右の足の骨の角度が、人によって違う。当然開き具合も違う。

左のように足を広げた際に、足の骨が関節の受けの骨に当たる。

・・・という説明でした。うーむ、どんだけ努力しても無理な人には無理なのか?

無理すると脱臼してしまうらしい。

ただしある程度は開けれるそうなので、ストレッチは継続してやらないと意味が無いとの事です。

面白いエピソードをお聞きしまして・・・オハナ接骨院の先生は相撲関係の方ともお知り合いが多く、

「相撲取りも最近は開脚前屈出来ない人もいるんですよ」

「ええ?ほんまですか?」

と驚いてしまった。お相撲さんは必須だと思ってました。

昔は足が180度開くように、相撲取りは無理やり股の筋肉を切ってしまう人もいたらしいのである。

でも最近はそういうのは無くなってきまして、ある程度出来るようになれば良いみたいなのだ。

話を元に戻しますと・・・。

ということはですね、私のような固い中年のおっさんは、上段回し蹴りが蹴れないという事なのでしょうか?しくしく。

この答えは、その後の練習に行って、k先生の解説を聞いて安心しました。それは後ほど。

9時45分に会場入りすると、何とN姉妹の中学1年生のお姉ちゃんが、私を待ってる間に宿題をされてました。おおお、感心感心!

「ちょっと待っててね。手続きしてくるから」

と雑用を全て終わらせて、2人で練習開始。

Nちゃんは小学校時代からずっとうちの会に通っておりますが、空手以外にも陸上・水泳と大活躍のスポーツ万能美少女で、それはもう素晴らしい運動神経をしております。

中学校にはいって武道系の部活をしているのですが、それでも暇を見つけては時々通ってくれてます。

ところが前回久しぶりに練習しに来た時、昔は開脚前屈が完璧に出来ていたのが、かなり固くなってました。詳しく聞くと、小学生時代の空手や陸上とかでは、準備運動やストレッチをよくやっていましたが、中学の部活では(種目の特徴もあるのですが)ほとんどストレッチをしないそうです。

「そのせいもあるけど、かなり固くなってしまいました」

んじゃあ、準備運動とストレッチは、フルコースでやってみるべえ。

と2人で体を曲げていたら、k先生が来られました。おおお、お久しぶりです。用事の途中ですが通りすがりで寄っていただいたみたいです。その後K藤さんも来られて、練習に参加。

このチャンスを生かすべく、早々k先生に質問攻め(笑)。

接骨院の先生の言われるように、骨格的に180度開脚前屈は無理の場合がある場合は、どうすればよいのか?

「180度開脚前屈が出来なくても、骨盤を立てて倒すことが出来ればいいですよ」

との答え。後にネットで検索してみますと、「骨盤を緩める」のが大事でして、開脚で胸が着かなくても、可動域が大幅に広がるそうなのです。

そういえば、私の空手の師匠のIYO先生も、結構固かったけどハイキックをバンバン蹴られてたなあ。

早々にNちゃん、K藤さん、私の3名が、骨盤を立てて前に前屈する練習・・・私できない(笑)。帯の結び目を前に出すという感覚がいまいちわかりません。k先生に背中を押してもらい、フォームを矯正していただいた。

「前屈しなくても、最初はおへそを前に出す感覚で骨盤を立てましょう」

これは今後の課題です。でもk先生は綺麗に胸が着くなあ。うらやましいです。

今日は小学生がおらず、ベテランのNちゃんとK藤さんだけだったので、今日は基本は省略していきなり応用練習に入りました。先日も書いたように極真最大派閥の松井派でルール改正があり、「押す」のがOKになったので、フルコンの戦い方も少しずつ違ってくるのではないか。今までのような足を止めて腹のたたき合いから、かなり変わるのではないか?

まあそんな理由で、「相手の体を押してみる」練習をしました。

この練習は昔呈峰会館で、IYO師匠とI貝先生に教えていただいたものです。あの当時は白帯でも結構フルコンにないルールの事をやってたな(笑)。

まずは片方が軽くローキックを打つ。それに反応して蹴り手の前に突き出た肩を対角線側の腕で押して、体勢を崩させる・・・という練習。簡単にいえば、蹴ってきた相手の肩を押してバランスを崩すんですな。相手は1本足ですから、非常に崩れやすいです。

k先生から、「手だけで押すのではなく、踏み込んで体で押すように」

とのアドバイスが入る。

これに慣れたら、次は単発で肩を押すだけでなく、連続で押してみようという練習をしてみました。極真松井派のルールでは、単発の押ししか認められておりませんが、うちの会では2発3発OK、両手押しOKなので、それもやってみました。

で簡単なコンビネーションとして、「相手の肩を押す + ローもしくはミドルキック」で約束組手。

約束組手だけど、これが結構疲れたー!

接近戦で相手を押すには、重心を低くして軸をしっかり保って押さないと、力が結構分散してしまうので非常にしんどいです。

「思ったよりしんどい」

「こんなに疲れるとは思わなかった」

とK藤さんと2人で言ってました。ぜいぜい。

その次は、うちの代表が得意とする、「相手の肘を押して崩す」サバキを練習してみました。この技は、やられたほうはむっちゃ嫌なサバキです。

ピタッとくっついた時に、よく肘を押し上げられたりして、バランスが崩れた所をパンチやローを入れられるのです。

練習方法としては、「くっついた状態から肘を押しあって、相手が崩れた所へローを入れる」超限定約束組手。これも相手を変えて3ラウンド行いましたが、めっちゃ疲れた!

時間が余ったので、ちょっと趣向を変えて、「押す」から離れて「キャッチする」を練習してみました。

時間が余ったので、ちょっと趣向を変えて、「押す」から離れて「キャッチする」を練習してみました。

「相手の蹴り足をキャッチする」基本です。基本なのでミドルキックに限定して、抱え込んでからの料理方法を練習してみました。

上の写真のように足首を極めてそのまま捻って倒す方法が一つ。

抱えたら相手の軸足を(左足で)蹴ってひっくり転がす方法が一つ(軸足蹴り)。

抱えた相手に軸足を(右足で)刈って転が方法が一つ(軸足刈り)。

軸足蹴りはですね、上手い人になるとキャッチする前にカウンターで蹴って決めてしまいます。極真の松井館長の40人組手の動画を見ていただくとわかるんですが、相手が蹴ってきたと同時に軸足蹴りをするので、相手が面白いようにコロンコロンひっくり返っております。

私はそこまで反応できませんので(笑)、蹴ってきたミドルを抱え込んでから料理します(←遅い)。K藤さんとも話したのですが、この「キャッチ」はどてっぱらに直撃弾を喰らう可能性大なので、皆さん気を付けてね(←私がK藤さんから喰らった)。いててて。

という練習内容でした。k先生のアドバイスもあり、本日はサバキ系の「押す」「キャッチする」の基本をやってみました。

うちの最強K藤さんが「押す」「キャッチする」技術とマスターした時は、もう私なんて涙目で組手をするんだろうな。ただでさえ強いのに、オヤジは将来を考えると戦々恐々としております(笑)。

k先生は用事で途中で帰られましたが、引き出しがめちゃんこ多い先生なので、たっぷり講義を受けたいです。

ランキングに参加しております。よろしければ、下の柔道バナーをクリックしてね。

にほんブログ村

にほんブログ村

お盆で休んでおりました接骨院通いを復活させました。そうです、肩の怪我がまだ治ってません。もう2ヶ月になります。

かなり良くなって来ているのは間違いありません。じっとしていても痛い・・・という事も無くなったし、少々動かしても電気が走る事も無くなりました。

でも角度によっては痛みが出るので、未だ要注意です。

オハナ接骨院の先生に、

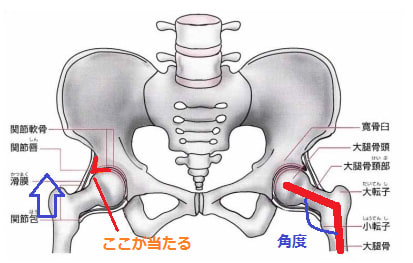

「180度開脚前屈をしたいです!」

と相談してみたところ、骨格標本を使って丁寧に説明してくださいました。結論から言いますと・・・。

「出来るかどうかは、骨格に左右される」

との事でした。

左のように足を広げた際に、足の骨が関節の受けの骨に当たる。

・・・という説明でした。うーむ、どんだけ努力しても無理な人には無理なのか?

無理すると脱臼してしまうらしい。

ただしある程度は開けれるそうなので、ストレッチは継続してやらないと意味が無いとの事です。

面白いエピソードをお聞きしまして・・・オハナ接骨院の先生は相撲関係の方ともお知り合いが多く、

「相撲取りも最近は開脚前屈出来ない人もいるんですよ」

「ええ?ほんまですか?」

と驚いてしまった。お相撲さんは必須だと思ってました。

昔は足が180度開くように、相撲取りは無理やり股の筋肉を切ってしまう人もいたらしいのである。

でも最近はそういうのは無くなってきまして、ある程度出来るようになれば良いみたいなのだ。

話を元に戻しますと・・・。

ということはですね、私のような固い中年のおっさんは、上段回し蹴りが蹴れないという事なのでしょうか?しくしく。

この答えは、その後の練習に行って、k先生の解説を聞いて安心しました。それは後ほど。

9時45分に会場入りすると、何とN姉妹の中学1年生のお姉ちゃんが、私を待ってる間に宿題をされてました。おおお、感心感心!

「ちょっと待っててね。手続きしてくるから」

と雑用を全て終わらせて、2人で練習開始。

Nちゃんは小学校時代からずっとうちの会に通っておりますが、空手以外にも陸上・水泳と大活躍のスポーツ万能美少女で、それはもう素晴らしい運動神経をしております。

中学校にはいって武道系の部活をしているのですが、それでも暇を見つけては時々通ってくれてます。

ところが前回久しぶりに練習しに来た時、昔は開脚前屈が完璧に出来ていたのが、かなり固くなってました。詳しく聞くと、小学生時代の空手や陸上とかでは、準備運動やストレッチをよくやっていましたが、中学の部活では(種目の特徴もあるのですが)ほとんどストレッチをしないそうです。

「そのせいもあるけど、かなり固くなってしまいました」

んじゃあ、準備運動とストレッチは、フルコースでやってみるべえ。

と2人で体を曲げていたら、k先生が来られました。おおお、お久しぶりです。用事の途中ですが通りすがりで寄っていただいたみたいです。その後K藤さんも来られて、練習に参加。

このチャンスを生かすべく、早々k先生に質問攻め(笑)。

接骨院の先生の言われるように、骨格的に180度開脚前屈は無理の場合がある場合は、どうすればよいのか?

「180度開脚前屈が出来なくても、骨盤を立てて倒すことが出来ればいいですよ」

との答え。後にネットで検索してみますと、「骨盤を緩める」のが大事でして、開脚で胸が着かなくても、可動域が大幅に広がるそうなのです。

そういえば、私の空手の師匠のIYO先生も、結構固かったけどハイキックをバンバン蹴られてたなあ。

早々にNちゃん、K藤さん、私の3名が、骨盤を立てて前に前屈する練習・・・私できない(笑)。帯の結び目を前に出すという感覚がいまいちわかりません。k先生に背中を押してもらい、フォームを矯正していただいた。

「前屈しなくても、最初はおへそを前に出す感覚で骨盤を立てましょう」

これは今後の課題です。でもk先生は綺麗に胸が着くなあ。うらやましいです。

今日は小学生がおらず、ベテランのNちゃんとK藤さんだけだったので、今日は基本は省略していきなり応用練習に入りました。先日も書いたように極真最大派閥の松井派でルール改正があり、「押す」のがOKになったので、フルコンの戦い方も少しずつ違ってくるのではないか。今までのような足を止めて腹のたたき合いから、かなり変わるのではないか?

まあそんな理由で、「相手の体を押してみる」練習をしました。

この練習は昔呈峰会館で、IYO師匠とI貝先生に教えていただいたものです。あの当時は白帯でも結構フルコンにないルールの事をやってたな(笑)。

まずは片方が軽くローキックを打つ。それに反応して蹴り手の前に突き出た肩を対角線側の腕で押して、体勢を崩させる・・・という練習。簡単にいえば、蹴ってきた相手の肩を押してバランスを崩すんですな。相手は1本足ですから、非常に崩れやすいです。

k先生から、「手だけで押すのではなく、踏み込んで体で押すように」

とのアドバイスが入る。

これに慣れたら、次は単発で肩を押すだけでなく、連続で押してみようという練習をしてみました。極真松井派のルールでは、単発の押ししか認められておりませんが、うちの会では2発3発OK、両手押しOKなので、それもやってみました。

で簡単なコンビネーションとして、「相手の肩を押す + ローもしくはミドルキック」で約束組手。

約束組手だけど、これが結構疲れたー!

接近戦で相手を押すには、重心を低くして軸をしっかり保って押さないと、力が結構分散してしまうので非常にしんどいです。

「思ったよりしんどい」

「こんなに疲れるとは思わなかった」

とK藤さんと2人で言ってました。ぜいぜい。

その次は、うちの代表が得意とする、「相手の肘を押して崩す」サバキを練習してみました。この技は、やられたほうはむっちゃ嫌なサバキです。

ピタッとくっついた時に、よく肘を押し上げられたりして、バランスが崩れた所をパンチやローを入れられるのです。

練習方法としては、「くっついた状態から肘を押しあって、相手が崩れた所へローを入れる」超限定約束組手。これも相手を変えて3ラウンド行いましたが、めっちゃ疲れた!

「相手の蹴り足をキャッチする」基本です。基本なのでミドルキックに限定して、抱え込んでからの料理方法を練習してみました。

上の写真のように足首を極めてそのまま捻って倒す方法が一つ。

抱えたら相手の軸足を(左足で)蹴ってひっくり転がす方法が一つ(軸足蹴り)。

抱えた相手に軸足を(右足で)刈って転が方法が一つ(軸足刈り)。

軸足蹴りはですね、上手い人になるとキャッチする前にカウンターで蹴って決めてしまいます。極真の松井館長の40人組手の動画を見ていただくとわかるんですが、相手が蹴ってきたと同時に軸足蹴りをするので、相手が面白いようにコロンコロンひっくり返っております。

私はそこまで反応できませんので(笑)、蹴ってきたミドルを抱え込んでから料理します(←遅い)。K藤さんとも話したのですが、この「キャッチ」はどてっぱらに直撃弾を喰らう可能性大なので、皆さん気を付けてね(←私がK藤さんから喰らった)。いててて。

という練習内容でした。k先生のアドバイスもあり、本日はサバキ系の「押す」「キャッチする」の基本をやってみました。

うちの最強K藤さんが「押す」「キャッチする」技術とマスターした時は、もう私なんて涙目で組手をするんだろうな。ただでさえ強いのに、オヤジは将来を考えると戦々恐々としております(笑)。

k先生は用事で途中で帰られましたが、引き出しがめちゃんこ多い先生なので、たっぷり講義を受けたいです。

ランキングに参加しております。よろしければ、下の柔道バナーをクリックしてね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます