前回の続きです。

おしぶの森から愛の山に向かいました。ふもとに兼久の大池と呼ばれるため池があります。ため池の外側に「古子川」という小さな川があります。愛の山に上るには、橋を渡り大池の周りをぐるっと半周し、鉄塔に通じる車道をのぼります。

が、

橋を渡らず川の中へ

そのまま池の土手を上って堤の上へ

道なき道をー子どものころのプチ冒険みたい。

知らなかったけどちゃんと川へ下りる階段があったのです。

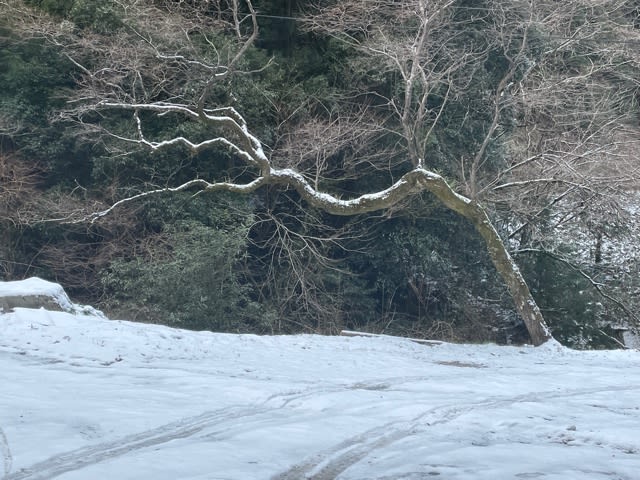

そして土手に上がってみれば、池はこの景色

昔この池の周辺の自然観察会に参加したことがありました。多くの水鳥が越冬しており、ドングリの種類も植物の種類もたくさん。自然豊かなところです。それ以来毎年秋にはドングリ拾いやら水鳥観察やらに来ているのですが、去年の秋には水がへって鳥が全くいませんでした。どうしたことかと思っていたら、耐震工事をするようです。

埋め立てられるんじゃなくてよかった。

けれど、自然観察会で学んだのですが、ここ丹原地区は、四国の中央の活断層から離れていて地盤の強い土地なんだそうです。だけど耐震工事なのね?

ちなみに我が市の庁舎は活断層の真上に建っているそうです。合併当時は移転するはずが、そのまま使っています。南海トラフ地震がきたら真っ先に司令塔が壊れちゃう?

丹原地区で育った友人によると、昔はもっとたくさんため池があったそうです。そして冬には水を抜いて魚を捕っていたとか。

そうそう、うちもよ。東温市にも大池規模の大きなため池があって、冬には水を抜いていました。弟が、フナとかカラスガイ(正式名ではないかも)を捕ってきて食料にしていました。

池の底を歩くなんて初めて。

先頭集団は遙か向こうです。それなのにわたしたちこんな物が気になって

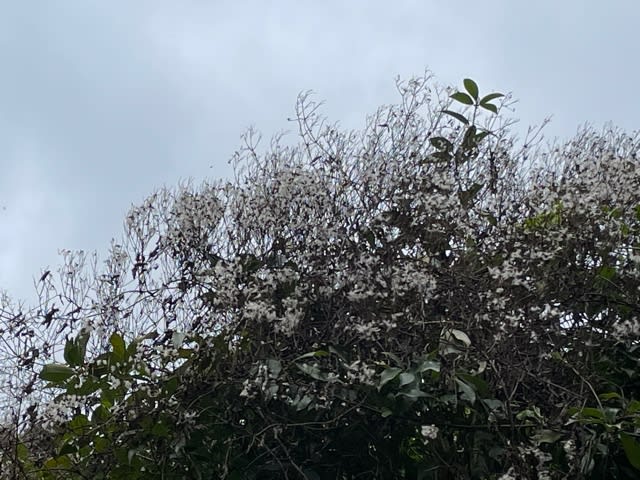

何かしら?ヤドリギ?なんか感じが違う。

どこからか生えて来て絡みついている? いや、茎も蔓もなさそう。

Kちゃん先生でもわからず、しばし立ち止まって観察していたらますますみんなと離れてしまいました。こんどこそ本当の最後尾。ふときがつくと、わたしたちの後ろにガイドアシスタントの青年がにこにこと立っていました。彼は最後尾でみんなの安全確認をしてくれていたのです。

わあ~、ごめんね~。

小さなため池を見下ろし

梅の花がちらほらと咲いていると喜び

ようやく鉄塔が見えてきました。

前娘達と来たときはここまで車で来ました。この鉄塔の近くに頂上への登り口があります。やっとみんなと合流できた、と思ったら

「さあ、行きましょう。」

え?休憩も無しで? ははは、みんなはもう休憩したのよ。

というわけで休む間もなく山の中に入ります。登り口に真新しい標識が立っていました。

10分ほど登ると、見覚えのある小さな鳥居につきました。

石を投げたら簡単に上に載せれそうね。 けど、石がないんですよ、と参加者の一人がいいました。同じこと考えていたみたい。下から石を持って登ってこなくては。小さな石に願い事を書いていっぱい持って来るかな。

少々の石は苦にならないわりと楽な道でしたから。

そこからさらに7分ほど登ると山頂です。

びっくりした! 石鎚山かと思った。小数点を見落としていました。

この看板も前にはありませんでした。 菊間瓦のかわいいプレートが。

こちらが三角点。

木々の間から田園風景が見えました。このあたりが西条市丹原地区。ビニールハウスが多いです。

さて、下山は別の道を行くらしいです。

アドベンチャーコースって、誰が言ったのかな? 娘達は別の道を行きたいそうでわたしたちはどう行くか迷いましたが、やはりガイドのイッペイさんについていくことにしました。

人工林の中に細い細い空間がありまして

こんな通せんぼは序の口で

たしかにアドベンチャーコースでした。 斜面を人一人通れるくらいの幅だけ削ったという感じで、しかも崩れやすく滑りやすい。わたしは車の中にストックを置いてきたことを心から後悔しました。が、そこはめざとく適当な枝を見つけてすがっていきましたがー

ちょうどいいのを見つけるのがうまいねえ。へへへ・・・伊達にきょろきょろしているわけではありませんよ。

けどこれは見落としてました。後からきたKちゃんのお仲間が

「今頃クチベニタケ!」って叫んだものですから、この狭い道を引き返して写してきました。

小さくて色も褪せていましたが、クチベニタケ。

その気で歩いて行くと他にもたくさん出ているのが見つかりました。

わたしが気になったのはこの葉っぱのシミというか汚れというか傷というか

しかし、十分観察する余裕はありません。とにかく人が集まれないスペースなんですから。

やがて、人の声が聞こえて、先ほど歩いてきた車道が見えました。

左下イッペイさんが下りる人をサポートしてくれています。どうもここを木々につかまりながら滑り降りるみたいなんです。

やれやれここに来るまでに2回も滑ったというのに。

でも、全員無事に下りてきて、同じ道はとおらずに車を停めた運動公園に向かいました。

ハナミョウガの実が残っていました。

運動公園のてっぺん近くの場所から公園内に入ります。遊具広場を通って、あえて急な坂道ルートを選んで

正面に先ほど登ったおしぶの森をみながら

公園内の梅林を通って

下まで下りてきました。

所要時間2時間45分。歩いた歩数11500歩。あえて歩きにくい道を歩くのは子どもの頃に帰ったようでとても楽しかったです。