今日の新聞で「地球から昆虫が消える!?」というショッキングな見出しの記事を読みました。先日日本ではなじみ深いチョウやトンボ、スズメなどが減っているというニュースが報じられました。愛媛でもスズメやモンシロチョウなど減り方が激しいそうです。その傾向は地球規模でみられるのだとか。温暖化や農薬使用など様々な要因が重なって、その減り様は危機的なんだそうです。そして、人間の「虫嫌い」の広がりが自然への無関心につながっていると警告しています。確かに、庭にアリ一匹這うことを許さない、クモの巣一つ張らせない、虫一匹たりとも室内に入らせない、そんな風潮が広がっています。だからイモムシ嫌いの人はたくさんいると思うのですが、

今回は嫌いな人への忖度なしのイモムシ写真のオンパレードです。とはいえ、かなり強烈なのもありますから、まずは無難なところから

追記 辺蟲憐さんにいろいろ教えていただきました。ピンボケ画像で判別しにくいのもあったと思うのに、ありがとうございました。 名前を赤字で追記しておきます。

散歩帰りに娘に会いまして

「ここ、アカタテハの幼虫がおるんよ。なんていさんにう草だった?」

車道のそばに生えている草、それはカラムシでした。

へえ~

「そこ、葉っぱがたたんであるじゃろ?あの中におるんよ。」

たしかに、上手に畳んだ葉っぱがそこかしこに

う~ん、中を見てみたい。

こんなふうに私たち母娘の観察会は突然、夕方の車の多いときに始まるのです。怪しい行動の二人、目撃者は多いと思います。前にタンクを覗き込んでいた時は、子どもが真似すると危ないからとPTA会長さんからご注意を受けまして・・・

今度は、日暮れに道端で遊ぶな、車に轢かれるぞって言われそう。

葉っぱの付け根が食い破られているのは、さなぎになるときに出ていくためだそうです。

「さっきチョウが飛んでたから、卵があるかもしれん。」

ありました。それも1個や2個ではなかったのです。

持って帰って観察しようか?

卵2個。幼虫2匹がくっついた枝を持って帰りました。

しかし!

大失敗しました。わかってたはずなのに~

カラムシは水を下げやすいのです。はなこを連れてぞんざいに握って帰ったカラムシソウは早くも葉がしおれ始めていました。あわてて水の中で茎を切り直し瓶にさしましたが、一部が回復しただけでした。しかも卵がありません。もしかしたら持って帰る間に落ちてしまったか?

2,3日したら葉っぱはすべて干からびてしまい、1枚は茎から落ちました。中はからっぽでした。かろうじて残った1枚に

幼虫が見えました!

大急ぎで元の場所に返しに行きました。ここで住み替えをするかどうかはわかりませんが新鮮な葉はあります。

ごめんねー 頑張って生きてね。

と、近くの葉に

同じ色形の幼虫がはい出ているところを見つけました。よかった~ きっと葉から出てくる時期だったのでしょうね。そのあとはどこでさなぎになるんでしょう?この場所で観察を続けたかったのですが、しばらくしてこの畑の持ち主さんがきれいに刈り取ってしまいました。

ところで、カラムシは場所によっては穴だらけです。食べるのはアカタテハだけではないようです。

どれもこれもピンぼけの写真ですみません。

ハスモンヨトウ

同じ虫かな?

ヨトウの仲間ではないかというのですが? 違いました。クロキシタアツバ

これはまた別ですよね。シャクトリムシの動きです。アカキリバ

こらは?

フクラスズメの幼虫でした。茎をゆするとぶんぶんと体をゆすります。面白くてしばらく遊んでいられます。

そしてこれ

これってヒメエグリバですかねえ。カラムシソウと一緒にアオツヅラフジらしい草があったのですが。ただ、ネットで見るとヒメエグリバには黄色と赤の斑点があるのですが、これには赤がありませんでした。

ヒメエグリバだそうです。

よく似たイモムシですが、これとは違うと思うんです。(ここから画像はどんどん強烈になっていきます)

セスジスズメ

多分同じガの成長の度合いが違うやつ。

そのうちこうなって

色が薄くなって

セスジスズメでしょう。

マツヨイグサに大発生しているのを見つけて拾い集めました。

大きいのと小さいのとでこんなにも模様が違うのです。

全部でこれだけ

このあと娘がどうしたかは知りません。

よく似た黒い芋虫は他にも。

集団でいるとやはり不気味です。

かじられたのはポポーの葉みたいです。

トサカフトメイガ 成虫はどんなのだろう?初めて聞く名前です。

草引きをしていたらゾロゾロ出てきた虫もいます。

アカキリバ

カラムシソウにいたてんてんのついた虫に似ているのですが、同じもの?

そのとおり

ハスモンヨトウ

これも草引きの時見つけたもの。

これがヒメエグリバでしょうか。よく見ると赤い点々がありました。

ヒメエグリバでした。

くねくねとした動きがかなりきもい。わたしはこれが一番苦手かも。

ナカグロクチバ

スズメガの仲間は大型です。けど、見慣れると平気。

キイロスズメ

お尻のアンテナみたいな突起がスズメガとききました。ただ、種類によって突起のつきかたに特徴があるんですよね。

上の褐色のはビンと上を向き、こちらの緑色のは下向きです。

ホシホウジャク

メンガタスズメはくるつと巻いています。そういえば、今年はメンガタスズメを見ていません。

とにかくイモムシ類は、同じガなのに色違いがあったり幼齢期と終齢期とで見かけが違ったりでややこしい。私には判別しかねます。

これなんかも

ナミアゲハの幼齢虫なんですが、脱皮してきれいな緑色のイモムシになり、あのチョウになるのです。考えてみればドラマチックですよね。ちなみにこの幼虫は小さなレモンの木にいたのですが、青虫にならないうちにいなくなりました。鳥にでも食べられたかな? 生き抜くのは難しいのですね。

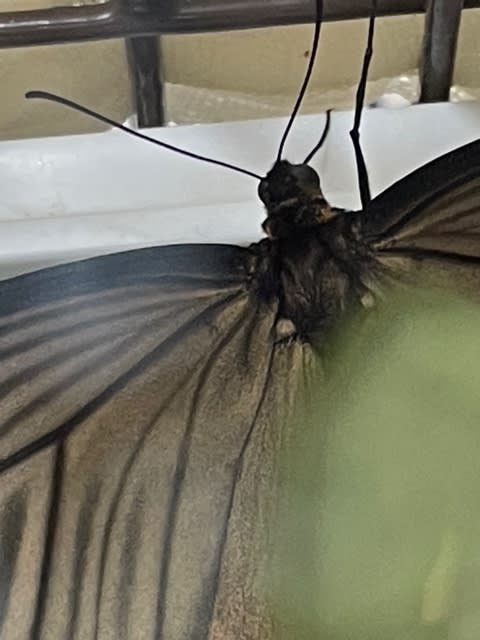

最後にガではないけど

今年もまたカブトムシが卵を産んだらしいです。虫かごの土を片付けようとひっくり返したらゴロゴロ出てきてびっくり。フンだらけで飢え死に寸前でした。

去年も自然に還そうとしたのだけど適当な場所がなかったのです。今年もねえ、産んじゃったんですね。仕方なくまた飼育マットを買ってきました。

最後に、お口直しにおいしい芋虫を召し上がってください。

というのは冗談です。 カイコの形をしたチョコレートです。シルクロード展で売っていました。中にナッツが入っていてとてもおいしかったです。

9:38

9:38

t

t