いよいよ押し迫ってきた25日、県展が終わり作品搬出に行ってきました。一週間ぶりの美術館。駐車場から見える城山もだいぶ冬らしくなりました。

12月に入って三回目の美術館行きです。往復2時間かかるのです。ついでにあれこれしていたら半日以上がつぶれます。年末だというのに。

今年は会場の改修工事のため、例年より開会がひと月遅れ、その分締め切りもひと月遅れ・・・私の制作とりかかりも・・・例年なら制作のピークは9月で10月半ばには制作完了、だったのに。

県展ーこれこそ11月の忙しさの元凶

いや、自業自得? 他の人はそれなりに余裕をもって制作していたと思います。むしろ締め切りが1か月遅いということは制作時間がたっぷりあったということで。たっぷりあったはずの時間に私は何をしていたのかな?

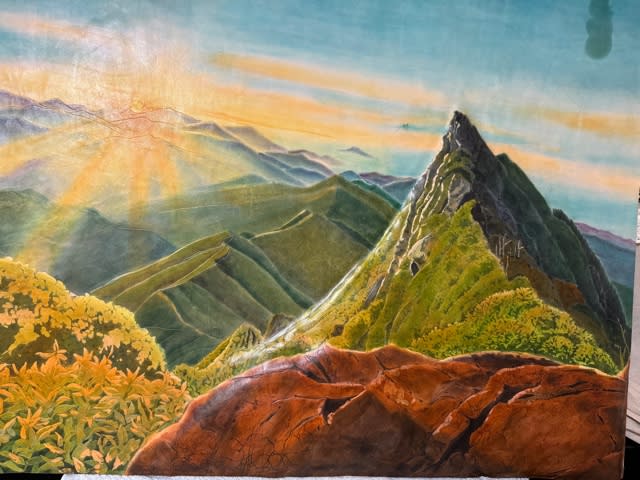

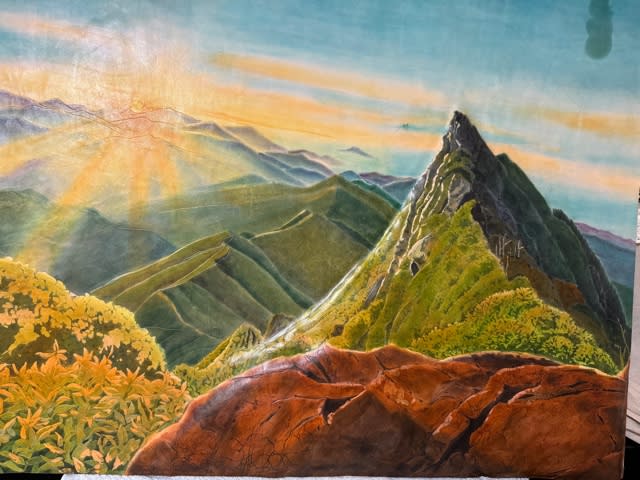

今回の作品は石鎚を描きました。

題して「山頂の夜明」 夜明けの石鎚ではないのです。そこのところ強調しておかなければ。

昨年石鎚山頂で迎えた夜明けをいつかはーと思っていました。が、愛媛ではプロアマを問わず好んで題材にする石鎚山です。似たり寄ったりの個性のない作品になるのは承知の上で、やっぱり記念に染めておきたかったのです。

そこで生じた迷いとドタバタの数々を端折って記録します。

まずデザイン

はじめ1メートル四角の衝立にしようと思いましたが・・・

夜明の太陽と山頂の天狗岳とを描くと正方形では収まりません。で、F40号サイズの額にいれることにして

それでもポイントになるもの二つが、離れているということが問題。

それを解決するために、実際の景色をぎゅっと縮めました。

その結果・・・実際の風景と比べると他の山々の位置がおかしい。

まあいいか、これは写生ではないんだしーそう、石鎚によく似た山ということにしておこう。ということで周囲の人にはそう言っておきました。

とはいうものの

わたしって、最近写実志向ではない? 昔はもっと簡略化した図案だった。それはろうけつという手法にのっとったものだったと思うのですが、私の腕が上がるに(?)つれて、より細かい表現を目指すようになったということなんだろうか。絵を描くようには表現できないろうけつ染め、それをできるだけ絵画に近づけようとしたのがそもそも迷いのもとだったように思います。

細かいところで

岩のざらざらした感じー亀裂の手法を使ったらどうかしら。亀裂とは、ひび割れしやすいロウを置き、技と手でひび割れさせて割れたところに染料をしみこませる手法です。

うまく割れないなあ。

そこでロウの配合を変えてみました。今まで使ってきたロウの基本は木ロウ+蜜ロウ+パラフィン

蜜ロウが多いと粘り気が強く革に密着しやすく、パラフィンが多いと固く割れやすくなります。

パラフィンを増やして

あら、ばらばらになりすぎ

もうちょっと蜜ロウ入れようか

とろうを溶かしては亀裂を入れ、を繰り返してー亡くなった大先生はグラム数を図って記録していたというけど、おおざっぱな弟子だもので。

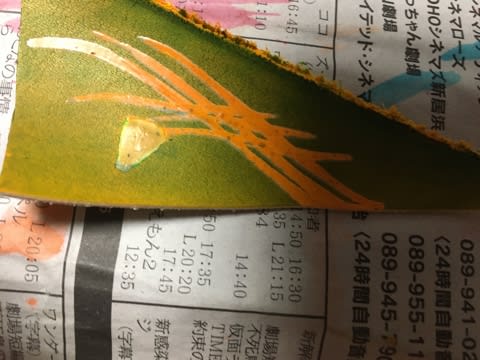

こんな感じでいいかな? 亀裂が滲んでる。

染料が薄いのか? ひび割れが太すぎるのか?

わかりにくいですが、このように亀裂ができたところで、これに使ったロウを採用決定

木の葉の茂った感じをどうするか。

点描で薄い色 ロウで点描 少し濃いいろ ロウで点描 もっと濃い色・・・を繰り返します。ロウの点々がはがれないように、こちらには伏せロウ(蜜ロウこれはちを多めに配合したもの)を使います。季節によって粘着具合が違うので少しずつ配合を変えています。ちょっと試しただけですが、丁寧にすればこれで葉っぱの茂った感じは出せるかもしれません。

何とか出来そうと思えてやっと色付けに取り掛かりました。

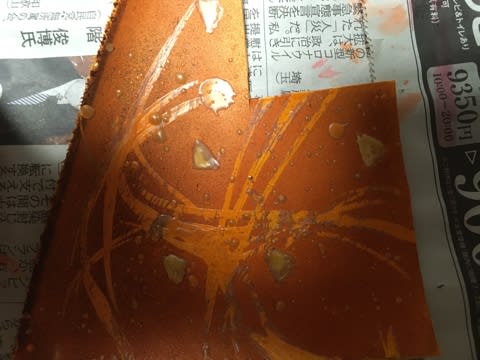

いい感じじゃない? これで完成だといいんだけど、これはロウで全体が覆われた状態。ロウ伏せと言います。ロウ伏せをするとなぜか色に深みがでできれいに見えるのです。しかも濡れているから乾いたときよりも色が鮮やかです。

ロウを落として乾かすと白っちゃけた色になりがっかりすることもしばしば。それを防ぐには彩色しては革が乾くのを待ち、納得のいく色に染まってからロウを伏せ、また別の色を染め、乾かし、ロウを伏せる。の繰り返しです。この作業、わたしはあまり苦になりません。

遠くの山脈はロウを置かず絵を描くように。 下の方は伏せたロウを少し落として出来具合を見たところです。最終的には広範囲のロウをすべて落とし、水洗いして、粉のようなロウまで取り除きます。

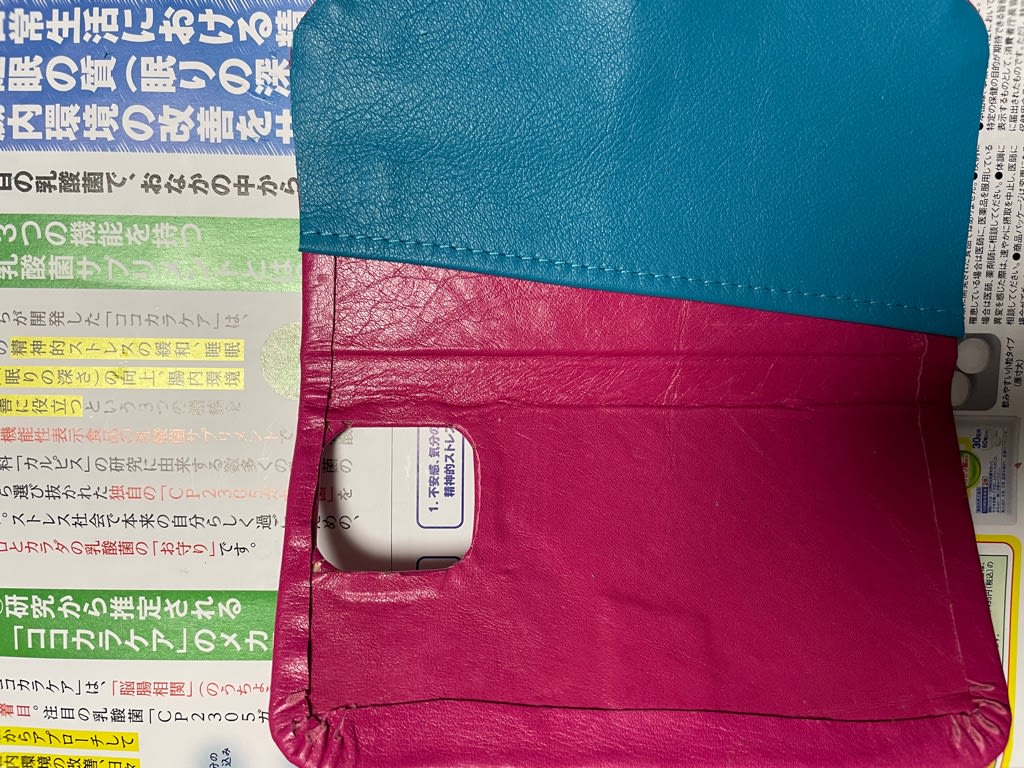

革を染めるのと並行して

作品を立体的にするために、紙粘土で山を作ります。革は伸びやすいので、芯があるとそれに沿って形作れるのです。

ここからが自画自賛したいところ。

1革を貼り付けるパネルに、カーボン紙で下図を写す。

2パネルに透明のビニールをかぶせて、板の下図通りに粘土を置く。

3乾いたらビニールから外して染めた革に貼り付ける

やったあ、思惑通りにいきました。いつもは最後にこの作業をしていたので、革とずれた形になったり乾かなかったりとうまくいってなかったのです。しっかり乾いてすぐ貼り付けることができた、ちょっとだけ賢くなったなあ、と自分で自分をほめていたのですが・・・

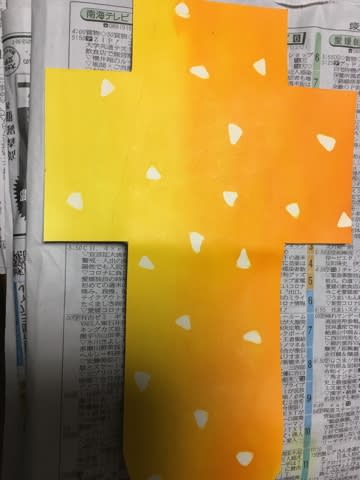

500グラム入りの紙粘土14個。

お、重い!! 5キロ以上の紙粘土でしたが乾くと軽くなるはず、と思ったのが甘かった。

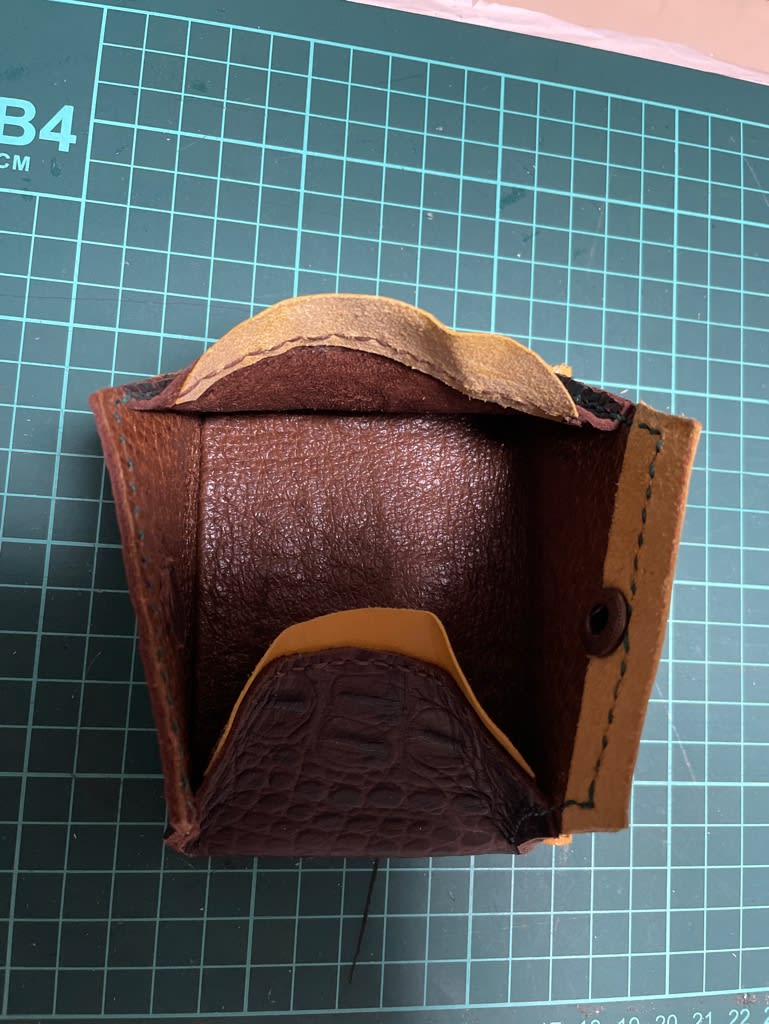

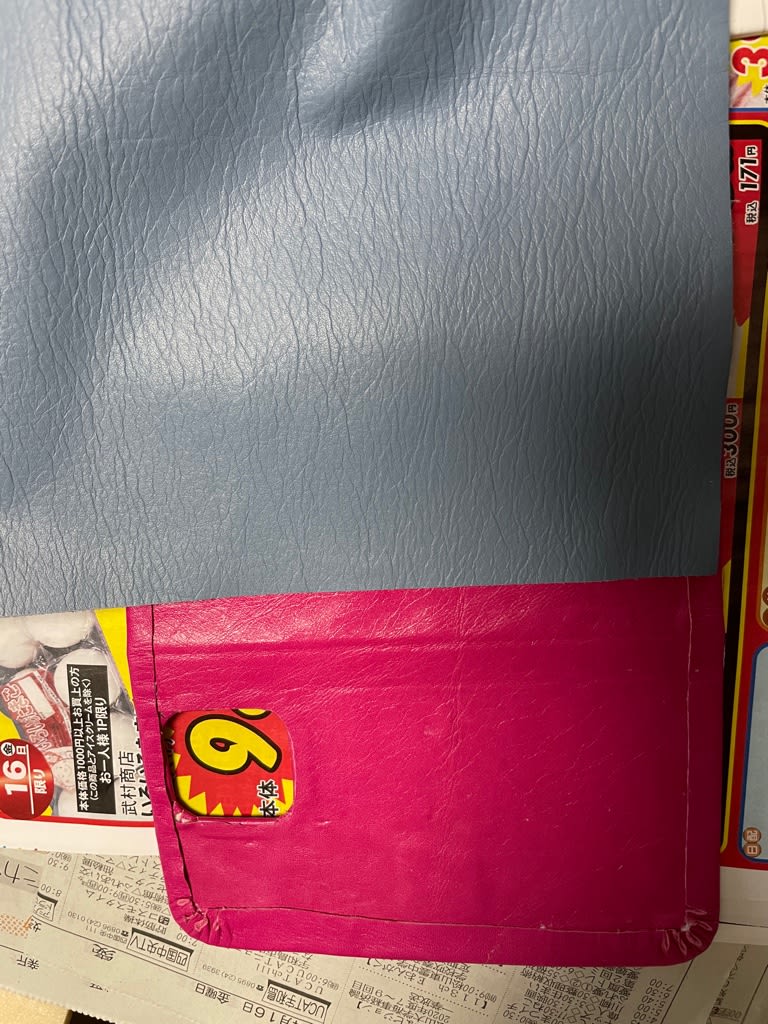

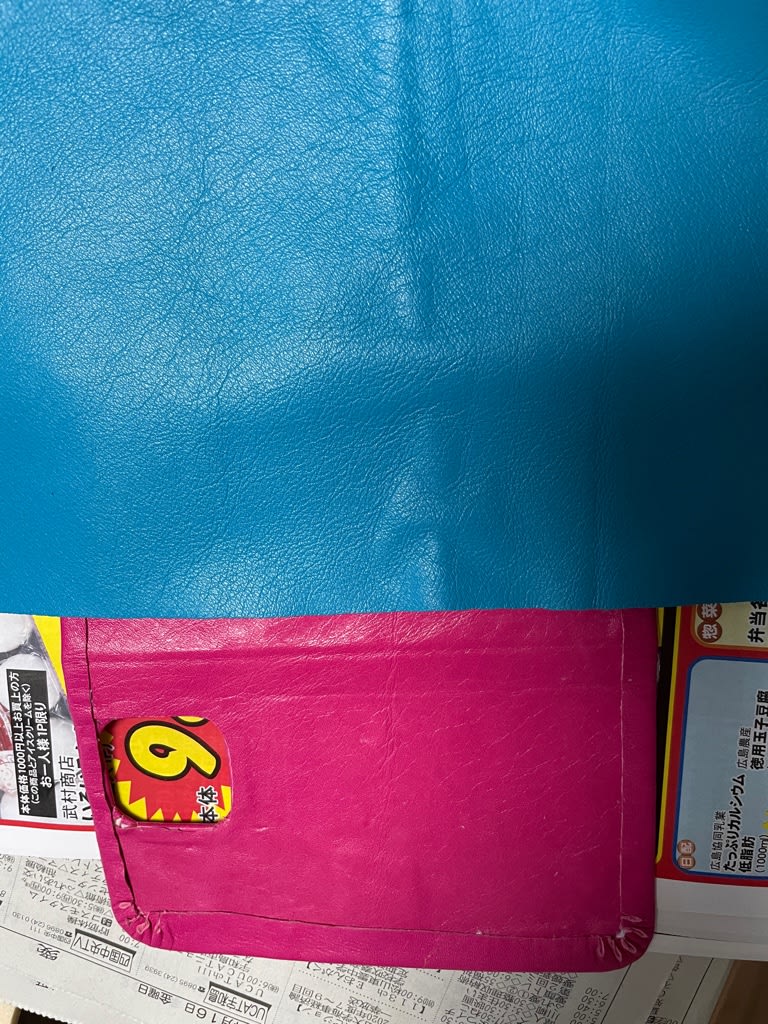

持ち上げられないのです。これはだめだ、急きょ軽い紙粘土を買って作り直しました。 カラフルなのは、お店の紙粘土を買い占めたから。

乾燥が間に合いません! 浴室乾燥で乾かしました。

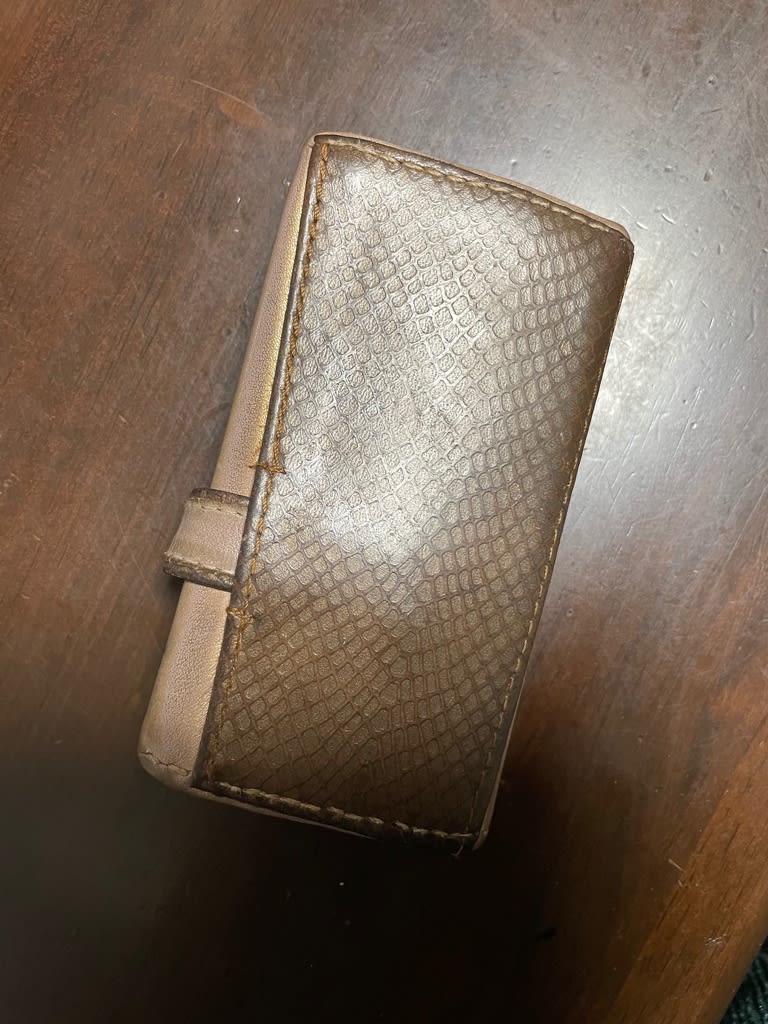

下図通りに紙粘土を貼り付け、その上に染めた革をかぶせて貼り付けます。やれやれ、何とか間に合いそう。しかし、おかしい?なんで革と紙粘土がずれるんだろう。ボンドをつけずにおいてみた時はぴったりだったのに。

結局、紙粘土を削り、革の輪郭と合わせたのですが、その結果は?

ここでクイズ

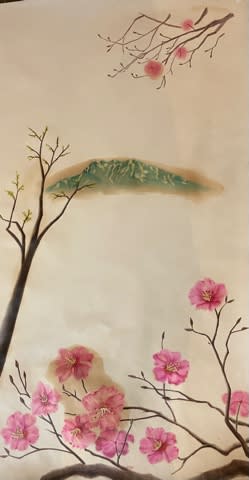

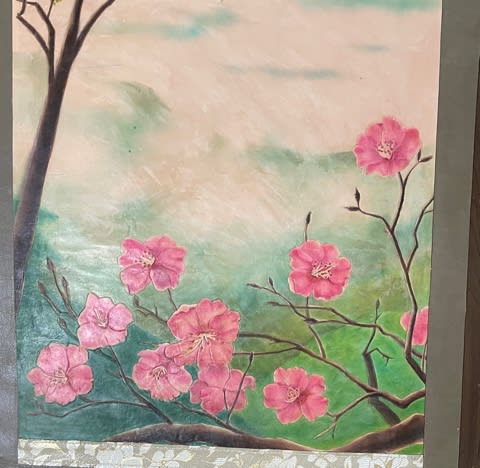

さて、下の三つの写真、よく似ていますがどこかが違っています。

A 貼り付け前、出来上がり 予定通りの作品

B 貼り付けを失敗した作品

C 修正した作品

どれがどの作品でしょう。 色合いの違いは光の塩梅ですので関係ありません。

写真1

写真2

写真3

正解は

A こんな風に出来上がるはずだったのにー写真2

B 貼ってみて気が付いた、右に大きく傾いている。ー写真1

C なんとか傾きを調整ー写真3 岩がお饅頭みたいになったけどこれは修復できません。あきらめるしかない。

展示場ではライトが左から当たる場所に飾ってくれていました。

ところでー

これを見たウマオパパ

季節は5月ですか?

ブブー 8月終わりです。わたしね、太陽と天狗岳をぐっと近づけたのよ。

そうか、5月だともっと緑がまばらなんですよ。

さすが山男。そこまで分かってるのか。だからね、これは石鎚の写生じゃないの、石鎚に似た山の創作。

よかった、先に言い訳を考えていて 。

今度は瓶が森からの石鎚を描いてください。ぼく、あの石鎚が一番好きなんです。

氷見2千石原から見たら笹と白骨林と石鎚が描けるねえ。誰もが写真にしたり絵にかいたりしているあの風景が脳裏に浮かびましたが・・・わたしまだ女山の頂上を極めてないのですよ。