字を丁寧に書きたいという子がいた。

親も悩みだった。

丁寧に書きたい気持ちはあるのだが、ついつい雑に書いてしまうとのことである。

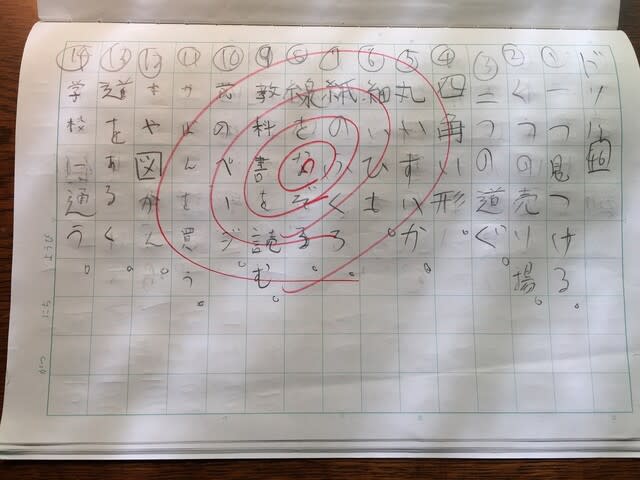

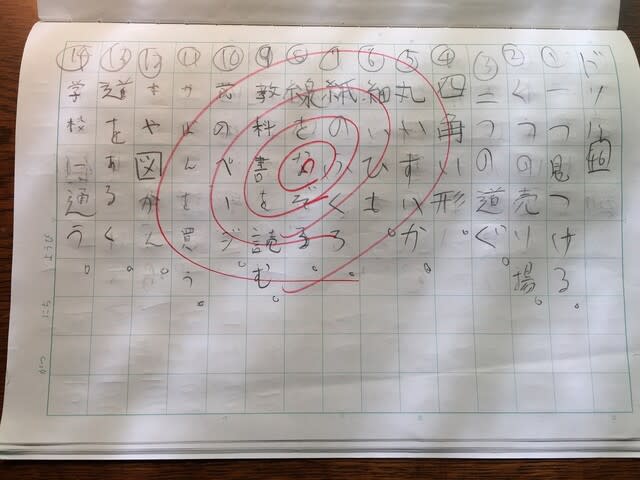

書いてきたのが、次の字である。

確かに丁寧な字ではない。

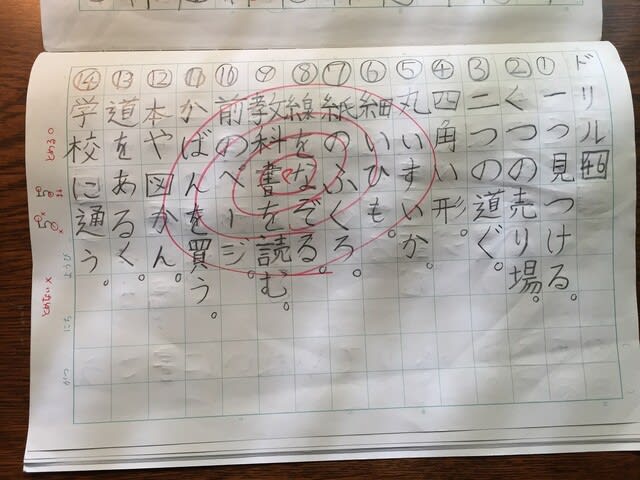

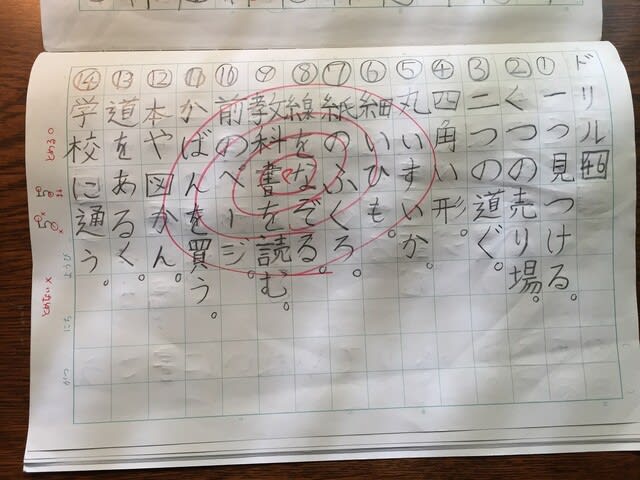

ポイントを1つだけ教え、書かせたところ、次のようになった。

かなり丁寧な字になったことが分かる。

指導した自分もびっくりした。

「素晴らしい!がんばって書きましたね!さすが○○君、どの字も丁寧できれいですよ。」

と言って褒めたのは言うまでもない。

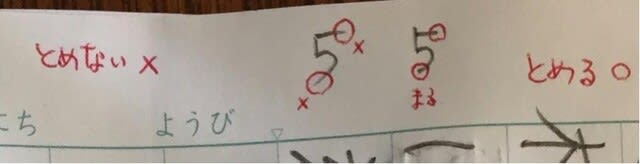

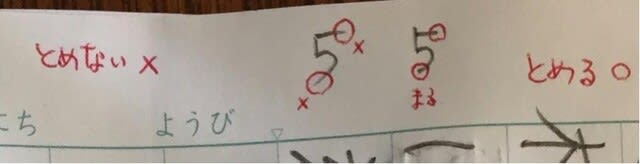

伝えたのは、次のワンポイントである。

「止めるべき所を止める」

これだけでも、ずいぶん丁寧な字になる。

念のため、次の言葉も付け加えた。

「止めていないところがあったら、その字は書き直してもらいますね。」

持ってきたときに、止めるべき所をはらっていれば、指摘して、書き直させればよい。

幸い、とても気をつけながら書いたようで、書き直しは必要なかった。

親も悩みだった。

丁寧に書きたい気持ちはあるのだが、ついつい雑に書いてしまうとのことである。

書いてきたのが、次の字である。

確かに丁寧な字ではない。

ポイントを1つだけ教え、書かせたところ、次のようになった。

かなり丁寧な字になったことが分かる。

指導した自分もびっくりした。

「素晴らしい!がんばって書きましたね!さすが○○君、どの字も丁寧できれいですよ。」

と言って褒めたのは言うまでもない。

伝えたのは、次のワンポイントである。

「止めるべき所を止める」

これだけでも、ずいぶん丁寧な字になる。

念のため、次の言葉も付け加えた。

「止めていないところがあったら、その字は書き直してもらいますね。」

持ってきたときに、止めるべき所をはらっていれば、指摘して、書き直させればよい。

幸い、とても気をつけながら書いたようで、書き直しは必要なかった。