徳島県鳴門市大麻町(旧板野郡板東町)にあるドイツ館です。「大正6(1917)年から大正9(1920)年までの3年間、『板東俘虜(ばんどうふりょ)収容所』で暮らしていたドイツ兵捕虜と板東の人々との交流のようすを後生に伝えるため」に建てられた資料館です。

前回訪ねた「めがね橋」です。大正3(1914)年7月28日第一次世界大戦が起こったとき、中国の青島(チンタオ)を占領していたドイツに対して、日本は日英同盟(明治35年=1902年締結)を理由に、同年8月23日に宣戦布告しました。青島にいた約5千人のドイツ軍に対し、日本は地の利を活かして3万人の兵を送り、3ヶ月後の11月7日にドイツ軍を降伏させました。捕虜となった約4,000人(4,715名や4,462名など諸説書かれています)のドイツ軍兵士は、大正6(1917)年12月末までに、日本の各地(1914年10月ごろ全国12ヶ所。その後、6ヶ所に統合される)の俘虜収容所に送られました。

前回訪ねた「ドイツ橋」です。今は、保存のために通行が禁止されていました。さて、板東俘虜収容者は、大正6(1917)年4月9日(丸亀、松江、徳島などの収容所を6ヶ所に統合したとき)に開設されました。約1,000人(俘虜収容所跡に設置された「友愛の碑」には「953人のドイツ兵士」と書かれています)のドイツ軍兵士が収容されていました。

現在の板東俘虜収容所跡の光景です。前回、JR板東駅から四国八十八ヶ所霊場の1番札所である霊山寺(りょうぜんじ)と阿波国一宮である大麻比古(おおあさひこ)神社を訪ねたとき、その境内にあった「ドイツ橋」と「めがね橋」も見学してきました。この2つの橋は、ドイツ兵捕虜の人たちが、板東の村人たちへのお礼の気持ちを込めて建造したものでした(「JR板東駅から、霊山寺、ドイツ橋を訪ねる」2018年3月24日の日記)。この日は、前回行けなかった板東俘虜収容所跡(「ドイツ村公園」)とドイツ館を訪ねてきました。

前回と同じく、JR板東駅から「ばんどう門前通り」を通って霊山寺に向かい、山門(仁王門)前で左折して撫養街道(徳島県道12号)を進みました。

板東谷川を渡ります。前回、大麻比古神社を訪ねたとき、少し上流部分を祓川橋で渡った川でした。その川に架かる橋の上から見た「ばんどうの鐘」です。「ばんどうの鐘」のある山の麓に、ドイツ館は設置されています。

霊山寺から15分ぐらいで、ドイツ館に向かう交差点に着きました。しかし、右折しないでまっすぐ進み、次の通りを右折しました。

右折して、民家の間を進むと、正面に、板東俘虜収容所跡が見えてきました。57,000平方メートルの敷地のうち、現在では、3分の2(正面左側部分)ぐらいが、県営住宅や住宅地に替わっています。残る右側の3分の1の部分は、”ドイツ村公園”として整備されています。

現在の板東俘虜収容所(以下「収容所}と書きます)の正門です。門柱には、右側には「板東俘虜収容所跡」と書かれています。左側に「第九日本初演の地」と書かれているように、ここは、日本で、そしてアジアでも最初に、ベートーベンの第九交響曲が合唱付きで全曲演奏されたところだったのです。大正7(1918)年6月1日、”道の駅 第九の里”に設置された”ベートーベン像”には「松江大佐のヒューマニズム溢れる処置のもとに、俘虜生活の中で、1000回以上の演奏会を開いたというヘルマン・ハイゼンが指揮する ”Tokushima オーケストラ”によってその全曲が演奏された 1997年5月15日 鳴門市長 山本幸男」と書かれていました。現在も、鳴門市では、6月1日を「第九の日」と定め毎年6月の第1日曜日に演奏会を行っているそうです。

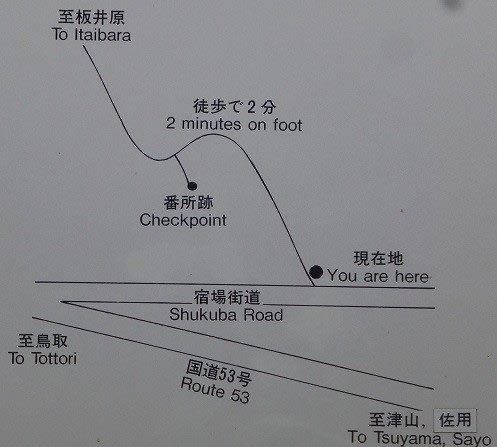

これは、入口にあった案内板です。かつての収容所の構内の建物の配置図です。現在の入口は、右下の「現在地」と書かれているところで、当時は「倉庫棟」があったところだそうです。赤く見えるところは日本の陸軍が設置した施設、緑に見えるところはドイツ兵が自ら設置した施設を表していて、「現在地」に最も近いところに「管理棟」がありました。その先は、毎朝、ドイツ兵士の点呼を行っていた第2広場。左側には第1広場がありました。その上の赤で8本描かれている横線が、ドイツ兵の兵舎(バラッケ)があったところです。左側の下側から第1棟から第4棟、右側の下側から、第5棟から第8棟が描かれています。兵舎の左右の赤い縦線の部分には、兵舎に近い方が「便所」、外側が「洗顔・洗濯場」と書かれていました。また、兵舎の上に見える赤で示された3つの施設は、両側が「浴室と厨房」と、真ん中は「酒保(売店)」と書かれています。いずれも、宿舎での生活に密着した施設が、その近くに設置されていたようです。

兵舎第1棟の下側に緑色で描かれた施設があります。ドイツ兵が建設した建物で「商店街」と書かれています。また、「ボーリング場」と書かれたところもありました。板東のドイツ兵収容所では、自主的な活動が奨励されていました。これは、大正6(1917)年4月10日から収容所長をつとめていた松江豊寿中佐(その後、大佐に昇進)の強いリーダーシップによるものでした。かれは、幕末の戊辰戦争で敗れた会津藩士の子として生まれたため、戦争で降伏した人たちの悲しみや苦しみをよく知っていました。捕虜のドイツ兵を「祖国を遠く離れた中国の青島(チンタオ)で祖国のために戦い敗れた戦士」と称え、人道的、友好的な措置を行った人でした。志願兵も多くいたドイツ兵には、兵士といってももとは一般市民で、政治学や経済学の専門家や、各種の職人や商人、スポーツや器楽演奏の得意な人もいました。かれらは、ここで、それぞれの技術を活かしてつくった商品を販売することなどを通して、板東村の人たちと交流しました。板東の人々もドイツ兵に心を通わせ、彼らを「ドイツさん」と呼んで信頼と交流を深めていきました。

まっすぐ奥に進みます。兵舎第5棟跡です。兵舎にはレンガの基礎が使われていたそうですが、その跡も残っていました。

写真は、ドイツ館のある一角に設置されている”道の駅 第九の里”の中で、「物産館」として使用されている建物ですが、もともとは、収容所の兵舎でした。平成14(2002)年に近くの農家で牛舎として使用されていたのを発見されて、”道の駅”に移設されました。平成16(2004)年には、国の登録有形文化財に登録されています。

その先、兵舎第6棟と第7棟の間にあった「ドイツ橋」のレプリカです。冒頭の部分で揚げた写真は、本物のドイツ橋を撮影しています。

「友愛」の碑です。昭和53(1978)年に設置されました。「第一次世界大戦に参加した953人のドイツ兵士が、大正6(1917)年から大正9(1920)年まで過ごしたところである」と、当時の谷光次鳴門市長の名で記されています。

その先に設置されていた休憩所です。これは、収容所跡の整備を行ったときに新たにつくられたものです。休憩所の手前に兵舎第8棟がありました。

浴室や厨房があった所からさらに登っていことにしました。その登り口にあった施設の跡です。

左側にあった第一給水所跡です。レンガ造りの2層構造になっています。

真ん中にあった「売店付属便所」の跡です。

通路の右側にあった第二給水所跡跡です。構造的には第一給水所と同じもののようです。

製パン所跡です。木組みから建物の規模がよくわかります。

施設の案内にあった下池です。下池の左側(写真の奥)に第一将校兵舎、下池の先(写真の右側)に第二将校兵舎があり、それぞれ将校用の浴室と厨房が別棟でつくられていました。

第二将校兵舎の上にあった上池です。上池の右側には二つの慰霊塔がありました。

手前にあったドイツ兵合同慰霊碑です。第一次世界大戦中に他の収容所で亡くなった兵士も含めた85名のドイツ兵の合同慰霊碑です。死亡した兵士の名前も刻まれており、板東俘虜収容所では9名の方が亡くなっていました。

こちらは、第一次世界大戦中に板東の俘虜収容所で亡くなったドイツ兵の慰霊碑で、ドイツ兵が建立したものです。第二次世界大戦後、この収容所跡の寮に住んでおられた高橋敏治・春枝ご夫妻が守っておられました。この地を訪れた、ドイツ人捕虜だったウイルヘルム・ハースが、この行動をドイツで伝えたため、昭和39(1964)年、高橋春枝氏(敏治氏は亡くなっていたため)に、ドイツから功労賞が届けられたそうです。現在は、高橋さんのご子息の高橋敏夫さんご夫妻が週末に掃除をしておられるそうです。

上池の上の公園は、親善交流にかかわる展示物のコーナーになっています。下を見ると、先ほど通ってきた慰霊碑が見えました。満開の桜が鮮やかでした。

上池の上にある公園には、各地の友好都市との交流の記念碑が設置されています。一番高いところにあったのが、「赤十字ゆかりの地」の碑です。

「国境を越えた 博愛の心が ここにあった」と刻まれています。また、収容所長だった松江豊寿氏の故郷、会津若松市との「親善交流都市締結十周年記念の植樹(ワカマツ)」の記念碑や、ドイツのノルトライン ヴェストファーレン州の独日文化交流育英会から贈呈された「30本の菩提樹」をめぐる記念碑が設置されていました。すべて、大正時代の収容所における人道的、友好的な対応がきっかけになったものでした。

ドイツ館に向かいます。

交差点からの道路に出て左折して進みます。その先の高速道路(高松道)の下をくぐると、ドイツ館が見えてきます。

ドイツ村の入口です。奥に、”道の駅 第九の里”。ドイツ館は一段高いところにありました。

俘虜収容所の閉鎖後に近くの農家に移設され牛舎として使われていた兵舎(バラッケ)が、道の駅の物産館として使用されています。

黒く塗られた下見板張りの壁面にあった説明と登録有形文化財の登録証です。

内部は地元の産品の販売所になっています。端にはうどん屋さん、観光パンフレットも置かれていました。

道の駅の裏側には、”ベートーベン像”があります。 日本で最初に”第九”の全曲演奏をしたことの説明が書かれています。”ばんどうの鐘”のある山上に向かう道が左奥に見えました。

”ばんどうの鐘”に向かいます。ベートーベン像を右に見ながら登って行きます。

「猿の出没」や「まむし」に注意を促す看板です。”ばんどうの鐘”までは、20分ぐらいかかりました。

かなりの勾配の坂道でしたが、左前に”ばんどうの鐘”が見えてきました。高さ12.65メートルの塔の一番上には鐘楼が設けられていました。毎日、正午と午後6時に、この鐘を鳴らすそうです。

昭和58(1983)年に、日独友好と恒久平和を願って、板東俘虜収容所におられた元ドイツ兵の寄付金等を使ってつくられました。内部にある螺旋(らせん)階段がみえました。

螺旋階段を上り、最上階に着きました。周囲にあるガラス窓からの眺望を期待していたのですが、霞みがかかっていてよく見えませんでした。天井は閉じられていて、鐘楼のあるところは見えませんでした。

帰りの坂道から見た鳴門市の風景です。

ドイツ館に降りてきました。豊富な資料によって、板東俘虜収容所とそこでのドイツ兵捕虜の生活、解放されてからの交流のようすがよくわかりました。内部は「撮影禁止」でしたので写真はありませんが、ここに書いたことのほとんどは、ドイツ館に展示されていた資料をもとにしています。

収容所長の松江豊寿大佐とそのスタッフ、捕虜になったドイツ兵と板東の村人たちとの交流には、ほんとうに胸を打たれました。いい旅になりました。