JR四国の幹線であるJR予讃線。何回も往復しているのですが、通過するたびに気になっていた施設がありました。

これが、その施設、大王製紙専用線です。JR予讃線のJR川之江駅とJR伊予三島駅の間にありました。予讃線は、明治22(1889)年、讃岐鉄道として丸亀駅・多度津駅間が開業したのに始まります。その後、国有化され、川之江駅までは大正5(1916)年に、伊予三島駅までは大正6(1917)年に開業しました。

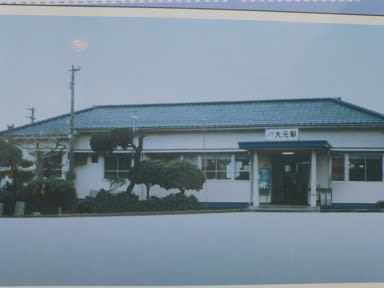

伊予三島駅から、歩いて訪ねることにしました。伊予三島駅は、昭和50(1975)年に橋上駅になりました。写真は「製紙工場の煙突の見える四国初の橋上駅」と謳われた伊予三島駅の駅舎です。

伊予三島駅の南口からスタートしました。すぐに県道124号の交差点に着きます。左折して進みます。四国中央市役所や愛媛新聞社の建物を見ながら進むと、幸町(みゆきちょう)交差点で、国道11号に合流します。ここも左折して進みます。

やがて、右手にサークルKサンクスと「天然記念物下柏の大柏」が見えてきました。大きな幹をした柏の木がありました。

大柏前の交差点を左折して、「セレモニーホール柏翠」のある道を進みます。

交差点から5分ぐらい歩くと、予讃線に架かる跨線橋が見えてきました。ここに、大王製紙の専用線がありました。

跨線橋から見た、単線で電化されている予讃線の川之江駅(高松駅)方面です。この跨線橋が、専用線の東端のようです。

跨線橋から見えた、反対側の伊予三島駅方面です。予讃線の線路が続いています。その右(海)側に専用線のヤードが広がっていました。

視線を右に移しました。一番左が予讃線の線路。そこから、5本の側線がありました。2本目の側線に青色の機関車が見えます。3本目と4本目の側線には黄色の機関車が留置されているのが見えました。

一番右の線路が見にくいのですが、「大王製紙専用線」と書かれた建物の下から出てコンクリートのたたきの中に敷設されています。写真の右側の線路が5本目の側線です。まだ、施設内では大きな動きはありませんでした。

2本目の側線に留置されている入れ替え用の機関車です。

側面に「日本通運」と書かれているのがみえます。日本通運宇摩支店大王製紙専用線営業所が、実際の業務を請け負っているそうです。機関車の手前には「NO1」と書かれていました。ネット上にあった「懐かしき鉄道の記録」(kagatetukki.blog.jp/tag)によれば、NO1機関車は、「平成26(2014)年、王子製紙北王子から転属してきた。25トン車」だそうです。

手前が、3本目の側線にいた機関車。「NO2」とありました。右側は、4本目の側線にいた「NO3」機関車です。

「NO2」機関車は、運転席の後ろに5つ並ぶ窓に特徴があります。「昭和46(1969)年日車製15トン車(製造番号2973)、NO3の導入後には予備機になっている。平成26(2014)年日通色に塗装されて、きれいになった」(「「懐かしき鉄道の記録」)そうです。

4本目の側線にいたNO3機関車です。これは、NO2機関車と同型で「昭和56(1981)年製、日車製15トン車。製番3332、D15-2.平成20(2008)年頃大王製紙専用線に来て主力機として活躍した。NO1機関車が来て予備機となった」(「懐かしき鉄道の記録」)とのことです。NO3機関車は塗装が剥がれているので古い感じがしましたが、NO2機関車の方がもっと古かったのですね。もちろん、すべて、ディーゼル機関車でした。

跨線橋の下から西に向かって歩きます。専用線の西側の端にある梅の木踏切です。「76K194m」と書かれていました。高松駅からの距離のようです。

これは、梅の木踏切から見た西(伊予三島駅)側です。左が予讃線、右側が1本目の側線の続きです。予讃線から側線に入る引込線もありました。

梅の木踏切から見た専用線です。側線はカーブして5本目の側線(以下⑤と書きます)に向かっています。最初に1本目の側線(同①)が分岐、さらに①の先で、2本目の側線(②)が分岐、②から3本目の側線(③)が分岐、さらにその先で、4本目の側線(④)が分岐しています。

大王製紙の専用線を訪ねて行ったのですが、実は入れ替え作業が見えるのかどうか自信がありませんでした。唯一の手がかりが「JR貨物時刻表」にあった、3075列車の存在でした。この「時刻表」は、平成26年のもので、敬愛する友人からいただいたものでした。今も同じような時間帯で走っていてほしいと願っていたのです。

そのとき、おそらく日本通運の職員の方だと思いますが、②に泊まっていた青色のNO1機関車を始動させました。「やった!」と思いました。期待した動きが始まったのです。

きっと、貨物列車が来るはずです。予讃線の川之江方面を見ながら待ちます。ついに、EF652068電気機関車に牽引された貨物列車がやってきました。8両のコンテナ車両を牽引していますが、伊予三島駅に向かって1両目と4両目にあたる車両には、コンテナは搭載されていませんでした。この列車は、「JR貨物時刻表」によれば、高松貨物ターミナルを7時54分に出発して、ここまでやってきたようです。終着駅の伊予三島駅には、10時05分に到着することになっています。

先ほどの貨物列車が伊予三島駅から引き返して来ました。伊予三島駅で機関車を付け替えて戻って来た列車は、梅の木踏切のところの引込線から①に入ります。ちなみに電気機関車が入っていけるのは、電化されている①と②と⑤の側線だけのようです。

やがて、貨物列車は①に停車しました。手前の線路は、JR予讃線です。

②に待機していた、NO1機関車が、長いウオーミングアップを終えて動き始めました。

NO1機関車は、②から①に入ってバックします。NO1機関車の運転台は横向きなので、前後に動くのに適しています。運転士は同じ場所で前に後ろに自在に機関車を操っています。そして、停車している貨物列車の後ろ(伊予三島駅側)4両を連結し牽引して前進します。

NO1機関車が牽引する列車は、梅の木踏切を越えて停まりました。1両目と4両目にはコンテナは搭載されていません。

ここからはバック運転になります。先頭になる車両に職員が乗って、安全確認をしながら進みます。

動き始めました。左側にはたくさんのコンテナが置かれています。ゆっくりと列車はNO1機関車に押されて進みます。

NO1機関車が押すコンテナ車両は一番端の⑤に入っていきます。姿が屋根の下で見えなくなるまで押し込んでいきます。

やがて、連結を外してNO1機関車が動き始めました。

NO1機関車はそのまま進んで、梅の木踏切の上で停車しました。

そして、高松貨物ターミナルからやって来たコンテナ車両が停車している①に入って進みます。

NO1機関車は、8両の車両のうち残っていた4両を連結し、牽引して伊予三島駅側に向かって進んでいきます。

そのまま、梅の木踏切を越えて停車します。先頭になるコンテナ車両の前に職員を載せて後ろから

押し始めます。行き先はもちろん⑤。先に入った4両が待っているところです。どうやら、8両を一度に運ぶのがスペースの関係で難しいので、2回に分けて行っているということのようです。

NO1機関車は⑤で連結を解除した後、再度、動き始めました。梅の木踏切の手前まで進み、停車します。

この間、①で停車していた貨物列車をここまで牽引してきたEF652068電気機関車が動き始めました。伊予三島駅方面に向かってゆっくり進みます。定位置の②に向かうNO1機関車とすれ違いました。

EF652068機関車は梅の木踏切で停車し、今度は、⑤に向かって進みました。コンテナが止まっている前で停車しました。

貨物列車のすべてのコンテナ車両が⑤に入って作業が一段落した頃、予讃線の線路上を、松山駅に向かう特急しおかぜ5号が通過していきました。

梅の木踏切を北に渡り、大王製紙の高層住宅の間を抜けて専用線の裏(北)側に回ります。目の前に、⑤に移ったコンテナが見えました。実は、この日は、もう一か所訪ねたいところがありました。貨物列車の入れ替え作業も見学したので、次の訪問先をめざしてJR伊予三島駅に戻ることにしました。

来た道を引き返してJR伊予三島駅に着いて、びっくりしました。先ほど、大王製紙の専用線で見たEF652068が、ホームの北側にある0番線の側線に停まっていたからです。⑤のコンテナ車の前に行ったので、そのままコンテナを積み込んで出発するまで停車しているものと思い込んでいたからです。こんなことになるのなら、電気機関車を見送ってから、伊予三島駅に戻ればよかったと後悔しました。 伊予三島駅から高松貨物ターミナルへ向かう列車3074列車の出発時間は15時33分。大王製紙の専用線へ迎えに行くまでの3、4時間程度の休息を、ここでとることになります。

以前の有蓋車による輸送から、現在のコンテナ輸送に替わったのは、昭和63(1988)年のことでした。大王製紙の三島工場は、紙・板紙の生産量が年間230万トンという、日本最大の紙・パルプ一貫工場として知られています。その入れ替え作業のようすを見学することができたのはラッキーでした。訪ねてきて、ほんとうによかったです。何より、「JR貨物時刻表」に載っていた平成26年当時と、貨物列車の到着時刻が変わっていなかった幸運に感謝しました。

これが、その施設、大王製紙専用線です。JR予讃線のJR川之江駅とJR伊予三島駅の間にありました。予讃線は、明治22(1889)年、讃岐鉄道として丸亀駅・多度津駅間が開業したのに始まります。その後、国有化され、川之江駅までは大正5(1916)年に、伊予三島駅までは大正6(1917)年に開業しました。

伊予三島駅から、歩いて訪ねることにしました。伊予三島駅は、昭和50(1975)年に橋上駅になりました。写真は「製紙工場の煙突の見える四国初の橋上駅」と謳われた伊予三島駅の駅舎です。

伊予三島駅の南口からスタートしました。すぐに県道124号の交差点に着きます。左折して進みます。四国中央市役所や愛媛新聞社の建物を見ながら進むと、幸町(みゆきちょう)交差点で、国道11号に合流します。ここも左折して進みます。

やがて、右手にサークルKサンクスと「天然記念物下柏の大柏」が見えてきました。大きな幹をした柏の木がありました。

大柏前の交差点を左折して、「セレモニーホール柏翠」のある道を進みます。

交差点から5分ぐらい歩くと、予讃線に架かる跨線橋が見えてきました。ここに、大王製紙の専用線がありました。

跨線橋から見た、単線で電化されている予讃線の川之江駅(高松駅)方面です。この跨線橋が、専用線の東端のようです。

跨線橋から見えた、反対側の伊予三島駅方面です。予讃線の線路が続いています。その右(海)側に専用線のヤードが広がっていました。

視線を右に移しました。一番左が予讃線の線路。そこから、5本の側線がありました。2本目の側線に青色の機関車が見えます。3本目と4本目の側線には黄色の機関車が留置されているのが見えました。

一番右の線路が見にくいのですが、「大王製紙専用線」と書かれた建物の下から出てコンクリートのたたきの中に敷設されています。写真の右側の線路が5本目の側線です。まだ、施設内では大きな動きはありませんでした。

2本目の側線に留置されている入れ替え用の機関車です。

側面に「日本通運」と書かれているのがみえます。日本通運宇摩支店大王製紙専用線営業所が、実際の業務を請け負っているそうです。機関車の手前には「NO1」と書かれていました。ネット上にあった「懐かしき鉄道の記録」(kagatetukki.blog.jp/tag)によれば、NO1機関車は、「平成26(2014)年、王子製紙北王子から転属してきた。25トン車」だそうです。

手前が、3本目の側線にいた機関車。「NO2」とありました。右側は、4本目の側線にいた「NO3」機関車です。

「NO2」機関車は、運転席の後ろに5つ並ぶ窓に特徴があります。「昭和46(1969)年日車製15トン車(製造番号2973)、NO3の導入後には予備機になっている。平成26(2014)年日通色に塗装されて、きれいになった」(「「懐かしき鉄道の記録」)そうです。

4本目の側線にいたNO3機関車です。これは、NO2機関車と同型で「昭和56(1981)年製、日車製15トン車。製番3332、D15-2.平成20(2008)年頃大王製紙専用線に来て主力機として活躍した。NO1機関車が来て予備機となった」(「懐かしき鉄道の記録」)とのことです。NO3機関車は塗装が剥がれているので古い感じがしましたが、NO2機関車の方がもっと古かったのですね。もちろん、すべて、ディーゼル機関車でした。

跨線橋の下から西に向かって歩きます。専用線の西側の端にある梅の木踏切です。「76K194m」と書かれていました。高松駅からの距離のようです。

これは、梅の木踏切から見た西(伊予三島駅)側です。左が予讃線、右側が1本目の側線の続きです。予讃線から側線に入る引込線もありました。

梅の木踏切から見た専用線です。側線はカーブして5本目の側線(以下⑤と書きます)に向かっています。最初に1本目の側線(同①)が分岐、さらに①の先で、2本目の側線(②)が分岐、②から3本目の側線(③)が分岐、さらにその先で、4本目の側線(④)が分岐しています。

大王製紙の専用線を訪ねて行ったのですが、実は入れ替え作業が見えるのかどうか自信がありませんでした。唯一の手がかりが「JR貨物時刻表」にあった、3075列車の存在でした。この「時刻表」は、平成26年のもので、敬愛する友人からいただいたものでした。今も同じような時間帯で走っていてほしいと願っていたのです。

そのとき、おそらく日本通運の職員の方だと思いますが、②に泊まっていた青色のNO1機関車を始動させました。「やった!」と思いました。期待した動きが始まったのです。

きっと、貨物列車が来るはずです。予讃線の川之江方面を見ながら待ちます。ついに、EF652068電気機関車に牽引された貨物列車がやってきました。8両のコンテナ車両を牽引していますが、伊予三島駅に向かって1両目と4両目にあたる車両には、コンテナは搭載されていませんでした。この列車は、「JR貨物時刻表」によれば、高松貨物ターミナルを7時54分に出発して、ここまでやってきたようです。終着駅の伊予三島駅には、10時05分に到着することになっています。

先ほどの貨物列車が伊予三島駅から引き返して来ました。伊予三島駅で機関車を付け替えて戻って来た列車は、梅の木踏切のところの引込線から①に入ります。ちなみに電気機関車が入っていけるのは、電化されている①と②と⑤の側線だけのようです。

やがて、貨物列車は①に停車しました。手前の線路は、JR予讃線です。

②に待機していた、NO1機関車が、長いウオーミングアップを終えて動き始めました。

NO1機関車は、②から①に入ってバックします。NO1機関車の運転台は横向きなので、前後に動くのに適しています。運転士は同じ場所で前に後ろに自在に機関車を操っています。そして、停車している貨物列車の後ろ(伊予三島駅側)4両を連結し牽引して前進します。

NO1機関車が牽引する列車は、梅の木踏切を越えて停まりました。1両目と4両目にはコンテナは搭載されていません。

ここからはバック運転になります。先頭になる車両に職員が乗って、安全確認をしながら進みます。

動き始めました。左側にはたくさんのコンテナが置かれています。ゆっくりと列車はNO1機関車に押されて進みます。

NO1機関車が押すコンテナ車両は一番端の⑤に入っていきます。姿が屋根の下で見えなくなるまで押し込んでいきます。

やがて、連結を外してNO1機関車が動き始めました。

NO1機関車はそのまま進んで、梅の木踏切の上で停車しました。

そして、高松貨物ターミナルからやって来たコンテナ車両が停車している①に入って進みます。

NO1機関車は、8両の車両のうち残っていた4両を連結し、牽引して伊予三島駅側に向かって進んでいきます。

そのまま、梅の木踏切を越えて停車します。先頭になるコンテナ車両の前に職員を載せて後ろから

押し始めます。行き先はもちろん⑤。先に入った4両が待っているところです。どうやら、8両を一度に運ぶのがスペースの関係で難しいので、2回に分けて行っているということのようです。

NO1機関車は⑤で連結を解除した後、再度、動き始めました。梅の木踏切の手前まで進み、停車します。

この間、①で停車していた貨物列車をここまで牽引してきたEF652068電気機関車が動き始めました。伊予三島駅方面に向かってゆっくり進みます。定位置の②に向かうNO1機関車とすれ違いました。

EF652068機関車は梅の木踏切で停車し、今度は、⑤に向かって進みました。コンテナが止まっている前で停車しました。

貨物列車のすべてのコンテナ車両が⑤に入って作業が一段落した頃、予讃線の線路上を、松山駅に向かう特急しおかぜ5号が通過していきました。

梅の木踏切を北に渡り、大王製紙の高層住宅の間を抜けて専用線の裏(北)側に回ります。目の前に、⑤に移ったコンテナが見えました。実は、この日は、もう一か所訪ねたいところがありました。貨物列車の入れ替え作業も見学したので、次の訪問先をめざしてJR伊予三島駅に戻ることにしました。

来た道を引き返してJR伊予三島駅に着いて、びっくりしました。先ほど、大王製紙の専用線で見たEF652068が、ホームの北側にある0番線の側線に停まっていたからです。⑤のコンテナ車の前に行ったので、そのままコンテナを積み込んで出発するまで停車しているものと思い込んでいたからです。こんなことになるのなら、電気機関車を見送ってから、伊予三島駅に戻ればよかったと後悔しました。 伊予三島駅から高松貨物ターミナルへ向かう列車3074列車の出発時間は15時33分。大王製紙の専用線へ迎えに行くまでの3、4時間程度の休息を、ここでとることになります。

以前の有蓋車による輸送から、現在のコンテナ輸送に替わったのは、昭和63(1988)年のことでした。大王製紙の三島工場は、紙・板紙の生産量が年間230万トンという、日本最大の紙・パルプ一貫工場として知られています。その入れ替え作業のようすを見学することができたのはラッキーでした。訪ねてきて、ほんとうによかったです。何より、「JR貨物時刻表」に載っていた平成26年当時と、貨物列車の到着時刻が変わっていなかった幸運に感謝しました。