旧国鉄福知山線の支線として、現在のJR福知山線塚口駅から南に下り尼崎港駅を結んでいた、4.6kmの路線がありました。昭和59(1984)年に廃線となったいわゆる「尼崎港線」です。前回、阪神電鉄大物(だいもつ)駅を訪ねたとき、現在も残る「唯一の線路跡」を見て来ました。

これが、尼崎港線の線路跡です。阪神電鉄の高架の南にある尼崎車庫を過ぎたあたりに残っていました。尼崎港線に関する情報は、たまたま国道2号線の兵庫三菱自動車尼崎支店の向かいの道で出会った高齢の男性からいただきました。

国道2号線の南側から見た兵庫三菱自動車販売尼崎営業所の建物です。この右側にある関西保育福祉専門学校の建物との間を尼崎港線が走っていたそうです。ここから南に歩いて、「唯一の線路跡」をめざしたのです。

線路跡の空き地にあった「大物くずれ」の碑です。ここまで歩いてきた時、突然道路から自動車のクラクションの音が聞こえました。見ると、先程線路跡を教えてくださった男性でした。運転席から「大丈夫か? この道を進んで国道43号の下の日本通運の事務所が尼崎港駅の事務所や!」と声がかかりました。ありがたいことでした。嬉しくなって、次回は、尼崎港線の全線を歩いてみようと思ったのでした。

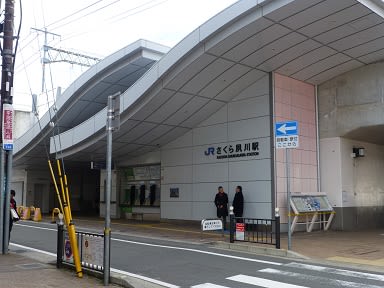

そして、今回は、尼崎港線の全線をたどるため、JR福知山線の塚口駅(尼崎市塚口東町)に向かいました。旧国鉄尼崎港線は、明治24(1891)年川辺馬車鉄道が塚口駅と尼崎港駅間で開業させました。しかし、7年後の明治31(1898)年、阪鶴鉄道(川辺馬車鉄道から運用を引き継いだ)が塚口駅から尼崎駅(当時は東海道線神崎駅)へ乗り入れを開始したため、尼崎港線は支線のような存在になりました。そして、明治40(1907)年には阪鶴鉄道が国有化されて、国鉄の路線になりました。途中駅には「尼崎駅」と「金楽寺駅」がありました。

今回は、塚口駅東口からスタートしました。線路跡を歩くといっても、手がかりがありません。ネットにあった多くの方の報告をもとに、手がかりを捜して歩くことにして、とりあえずは、線路に沿って南に向かうことにしました。しかし、すぐに住宅等で、線路に沿って歩くことができなくなり、尼崎東警察署上坂部交番の脇を右折して南に向かいました。

すぐ、道路の左側に、道標を見つけました。二つの道の案内が並んで彫り込んであり、右側に「すぐ あまか崎」と書かれています。古くからある街道のようです。これなら、まっすぐ進むと尼崎港駅に行けるはずだと思いました。

やがて、前方に国道338号(山幹通り)の福知山線の跨線橋が見えました。右折して跨線橋に上がりました。

跨線橋から見たJR塚口駅方面です。この一番右の線路がかつての尼崎港線の跡のようです。

跨線橋の下にあった車止めです。ここで線路跡は途切れていました。

その先の光景です。尼崎港線の線路は砂利に覆われています。JR福知山線はこの先で右カーブをしてJR尼崎駅に向かって行きます。右カーブで、思わず思い出したのが、あのJR福知山線の事故のことでした。

街道に戻って、右側の神崎変電所に沿って進みます。次のブロックで右に折れて、福知山線の踏切に向かって進みます。

踏切の手前にあったマンションです。福知山線で電車がぶつかったマンション。今は無人になっていました。

マンションの向かいにあった日本スピンドル工業です。マンションの手前に事故の犠牲者への献花台につながる通路があります。このあたりが、尼崎港線の線路の延長線上にあたります。写真の左側から右側の日本スピンドル工業の社屋に向かって走っていたようです。

街道に戻って進みます。道路がかなり広くなりました。交差点の先にファミリーマート(右)と関西国際大学(左)が見えました。この交差点を右に曲がって進みます。

右折して進むと前方の右側に見えてきた白い建物。このあたりを右側から左側に向かって、尼崎港線は走っていたようです。白い建物には「大阪鉛錫精錬所」と書かれていました。精錬工場でした。

ファミリーマートに戻り、さらに南に向かいます。尼崎港線は、大阪鉛錫精錬所から、このあたりで広い通りに合流していたようです。廃線跡の道路は、関西国際大学の先にある「JR尼崎駅西」の交差点(信号)で行き止まりになりました。現在は工事中で、JR神戸(東海道)線を立体交差で越えるための工事が進んでいました。ここから迂回して、JR尼崎駅に向かい、その後、JR尼崎駅の南側に渡り、交差点の南側に出ることにしました。

JR尼崎駅の南側を駅に沿って歩き、線路の南側の工事現場をめざしました。途中に色彩豊かなお店が並んでいるところがありました。

お店の前に、50円の自動販売機がありました。「テレビでおなじみ おいでや自販機 50円 仰天価格で登場」と書かれていて、猫の写真も貼ってあります。50円で販売しても利益が出るのですね。

「JR尼崎西」交差点の南側付近に来ました。「JR東海道本線 池田街道踏切は立体交差の工事のため閉鎖しています」という案内看板がありました。さて、尼崎港線の「神崎駅」は、東海道線を越えたところにあったといわれていますが、このあたりなのでしょうか? ホームは1面1線。昭和24(1949)年に「尼崎駅」に改称されたそうです。それに伴い、終着駅の尼崎港駅は、当初は「尼崎駅」でしたが、このとき、「尼崎港駅」に改称されたそうです。

線路に沿って、もう少し進みます。マックスバリューのお隣のお宅付近が線路跡だそうです。尼崎港線は、ここから南に進んでいました。

先ほどのお宅の南側の光景です。井伊金属工業の建物がある敷地付近が線路跡のようです。

次のブロックです。道路は行き止まりになり、カギ型に曲がっています。マックスバリューの看板に沿って進みます。

線路跡をもう少し南に進むと、天神橋緑地に入ります。線路跡にあったモニュメントです。「天神橋緑地」の裏側は・・・。

車止めになっていました。線路跡のように、レンガの色を変えてつくられていました。

車止めの南側の光景です。こういうモニュメントがあると、線路跡をたどる意欲が高まります。

天神橋緑地の次のブロックです。このあたりに「金楽寺駅」がありました。1面1線のホームでした。道は住宅で行き止まりになりましたが、この正面のお宅の前に尼崎港線の名残を見つけました。

正面のお宅の前にあった旧国鉄の「境界標」です。おなじみの「エ」のマークがありました。ここより向こう側に線路があったのでしょう。向かいの長洲本通りの向こう側に見えるのは長洲天満宮です。

長洲天満宮の社殿です。

長洲本通りから見た南側の光景です。三角形のお宅の右側に線路は続いていたのでしょう。

この先は線路跡の右側を進む道を歩きました。すぐ右側にあった兵庫県立尼崎高校です。

県立尼崎高校の先にあった空き地です。自転車の置かれた空き地を尼崎港線が走っていました。左の建物は関西保育福祉専門学校です。気がつくともうその先は国道2号線。右の建物は兵庫三菱自動車販売尼崎営業所です。その間が、前回、高齢の男性から教えていただいた線路跡です。

国道2号線を渡ってから振り返って2号線の北側を撮影しました。線路跡の光景です。

これは、2号線北側の線路跡から撮影した南側の光景です。正面の建物(ホルモン焼き鉄板 お好み焼き じゅん)のある敷地付近が線路跡になります。

南に進みます。大物町一丁目。来た道を振り返って撮影しました。中央が線路跡です。

この先に、冒頭に掲げた「大物くずれ」の碑がありました。写真は南側に向かって撮影したものです。阪神電鉄本線の高架です。

さらに進みます。平成28(2016)年1月19日に開所したばかりの真新しい大物交番の脇を抜けて、阪神電鉄本線の高架をくぐります。

高架をくぐった南側です。阪神電鉄尼崎車庫を右手に見ながら進みます。

その先が、尼崎線で「尼崎港線の唯一の線路跡」です。通りの先に、神戸高速3号神戸線、国道43号の高架が見えました。

レール材の杭で線路跡は大事に区切られていました。

阪神高速の高架の手前です。道路の左側の写真です。

道路の右側の写真。尼崎崎市立明城小学校です。江戸時代、この地を治めた尼崎藩の居城、尼崎城の本丸跡につくられています。

高架の下に入りました。尼崎港駅の跡地です。多くの側線があったそうです。高速道路に平行して建っているのが尼崎港駅の事務所跡でした。現在は「日本通運(株)尼崎営業」という看板が架かっていました。尼崎港線が運行されていた頃には、貨物の取扱いが主な仕事であり、専用線で運ぶ貨物や専用線で運ばれてきた貨物の取扱いを行っていたところです。

尼崎港駅の近くに置いてあった枕木です。これも、大切な尼崎港線の名残です。

旧尼崎港駅の南側には、周辺の工場への3つの専用線が走っていたそうです。この先にある旭硝子関西工場と住友金属工業特殊管事業所、日本硝子尼崎工場へ行く専用線でした。

ここからは、その専用線の跡をたどります。阪神高速3号神戸線の高架に沿って西に向かいます。テニスコートになっている所を抜けると庄下川(しょうげがわ)の岸に出ます。

庄下川の対岸です。中央に橋台の跡が残っています。

こちらは手前側です。少し加工されていますが、ここに橋台があったようです。近くに橋がないので、向こう側に行くには迂回するしかありません。

庄下川にかかる金城橋(きんじょうばし)を渡り、次に、江戸時代から架けられていた戎橋(えびすばし)を渡って対岸に向かいました。対岸の橋台の上にあったレールの跡です。これも立派な線路跡の名残です。

対岸のレール跡の先をたどり、旭硝子の関西工場に向かって歩きます。中在家中継ポンプ場の脇を通って進みます。

その先にあった中在家緑地です。住友金属特殊管事業所に向かう専用線はここで分岐して、左に進んで行ったそうです。旭硝子関西工場への専用線はさらにまっすぐ延びていました。

旭硝子関西工場に向かう専用線の線路跡は、現在は、倉庫や駐車場に替わっていました。日本硝子への専用線は旭硝子への専用線から分岐していたといわれていますが、分岐点はどこなのかよくわかりませんでした。土曜日の午後でしたが、お尋ねしようにも、すれ違う人は一人もいらっしゃいませんでした。

旭硝子の工場の敷地に入りました。終点はどこだったのでしょうか? わからないまま、引き返すことにしました。

旧国鉄尼崎港線は、昭和56(1981)年に旅客営業が廃止され、昭和59(1984)年2月1日貨物営業も廃止されました。すでに、1970年代になってからは、貨物列車の運行は1日数往復、旅客列車も1日2往復程度になっていました。廃止もやむを得ない状況で、自然な流れで廃線に舵を切って行ったのでしょう。現在、路線跡はまったく様変わりしてしまっていて、たどるだけでもなかなか大変なことでした。親切な男性と出会うことができた故に始まった廃線跡めぐりでしたが、きちんと廃線跡を歩けたのかどうか、まったく自信がありません。でも、すごく楽しい旅ができました。あのおじさんはどうしているかなあと、丁寧に教えていただいた高齢者の男性とのやりとりを思い出しながら歩いた旅でした。

これが、尼崎港線の線路跡です。阪神電鉄の高架の南にある尼崎車庫を過ぎたあたりに残っていました。尼崎港線に関する情報は、たまたま国道2号線の兵庫三菱自動車尼崎支店の向かいの道で出会った高齢の男性からいただきました。

国道2号線の南側から見た兵庫三菱自動車販売尼崎営業所の建物です。この右側にある関西保育福祉専門学校の建物との間を尼崎港線が走っていたそうです。ここから南に歩いて、「唯一の線路跡」をめざしたのです。

線路跡の空き地にあった「大物くずれ」の碑です。ここまで歩いてきた時、突然道路から自動車のクラクションの音が聞こえました。見ると、先程線路跡を教えてくださった男性でした。運転席から「大丈夫か? この道を進んで国道43号の下の日本通運の事務所が尼崎港駅の事務所や!」と声がかかりました。ありがたいことでした。嬉しくなって、次回は、尼崎港線の全線を歩いてみようと思ったのでした。

そして、今回は、尼崎港線の全線をたどるため、JR福知山線の塚口駅(尼崎市塚口東町)に向かいました。旧国鉄尼崎港線は、明治24(1891)年川辺馬車鉄道が塚口駅と尼崎港駅間で開業させました。しかし、7年後の明治31(1898)年、阪鶴鉄道(川辺馬車鉄道から運用を引き継いだ)が塚口駅から尼崎駅(当時は東海道線神崎駅)へ乗り入れを開始したため、尼崎港線は支線のような存在になりました。そして、明治40(1907)年には阪鶴鉄道が国有化されて、国鉄の路線になりました。途中駅には「尼崎駅」と「金楽寺駅」がありました。

今回は、塚口駅東口からスタートしました。線路跡を歩くといっても、手がかりがありません。ネットにあった多くの方の報告をもとに、手がかりを捜して歩くことにして、とりあえずは、線路に沿って南に向かうことにしました。しかし、すぐに住宅等で、線路に沿って歩くことができなくなり、尼崎東警察署上坂部交番の脇を右折して南に向かいました。

すぐ、道路の左側に、道標を見つけました。二つの道の案内が並んで彫り込んであり、右側に「すぐ あまか崎」と書かれています。古くからある街道のようです。これなら、まっすぐ進むと尼崎港駅に行けるはずだと思いました。

やがて、前方に国道338号(山幹通り)の福知山線の跨線橋が見えました。右折して跨線橋に上がりました。

跨線橋から見たJR塚口駅方面です。この一番右の線路がかつての尼崎港線の跡のようです。

跨線橋の下にあった車止めです。ここで線路跡は途切れていました。

その先の光景です。尼崎港線の線路は砂利に覆われています。JR福知山線はこの先で右カーブをしてJR尼崎駅に向かって行きます。右カーブで、思わず思い出したのが、あのJR福知山線の事故のことでした。

街道に戻って、右側の神崎変電所に沿って進みます。次のブロックで右に折れて、福知山線の踏切に向かって進みます。

踏切の手前にあったマンションです。福知山線で電車がぶつかったマンション。今は無人になっていました。

マンションの向かいにあった日本スピンドル工業です。マンションの手前に事故の犠牲者への献花台につながる通路があります。このあたりが、尼崎港線の線路の延長線上にあたります。写真の左側から右側の日本スピンドル工業の社屋に向かって走っていたようです。

街道に戻って進みます。道路がかなり広くなりました。交差点の先にファミリーマート(右)と関西国際大学(左)が見えました。この交差点を右に曲がって進みます。

右折して進むと前方の右側に見えてきた白い建物。このあたりを右側から左側に向かって、尼崎港線は走っていたようです。白い建物には「大阪鉛錫精錬所」と書かれていました。精錬工場でした。

ファミリーマートに戻り、さらに南に向かいます。尼崎港線は、大阪鉛錫精錬所から、このあたりで広い通りに合流していたようです。廃線跡の道路は、関西国際大学の先にある「JR尼崎駅西」の交差点(信号)で行き止まりになりました。現在は工事中で、JR神戸(東海道)線を立体交差で越えるための工事が進んでいました。ここから迂回して、JR尼崎駅に向かい、その後、JR尼崎駅の南側に渡り、交差点の南側に出ることにしました。

JR尼崎駅の南側を駅に沿って歩き、線路の南側の工事現場をめざしました。途中に色彩豊かなお店が並んでいるところがありました。

お店の前に、50円の自動販売機がありました。「テレビでおなじみ おいでや自販機 50円 仰天価格で登場」と書かれていて、猫の写真も貼ってあります。50円で販売しても利益が出るのですね。

「JR尼崎西」交差点の南側付近に来ました。「JR東海道本線 池田街道踏切は立体交差の工事のため閉鎖しています」という案内看板がありました。さて、尼崎港線の「神崎駅」は、東海道線を越えたところにあったといわれていますが、このあたりなのでしょうか? ホームは1面1線。昭和24(1949)年に「尼崎駅」に改称されたそうです。それに伴い、終着駅の尼崎港駅は、当初は「尼崎駅」でしたが、このとき、「尼崎港駅」に改称されたそうです。

線路に沿って、もう少し進みます。マックスバリューのお隣のお宅付近が線路跡だそうです。尼崎港線は、ここから南に進んでいました。

先ほどのお宅の南側の光景です。井伊金属工業の建物がある敷地付近が線路跡のようです。

次のブロックです。道路は行き止まりになり、カギ型に曲がっています。マックスバリューの看板に沿って進みます。

線路跡をもう少し南に進むと、天神橋緑地に入ります。線路跡にあったモニュメントです。「天神橋緑地」の裏側は・・・。

車止めになっていました。線路跡のように、レンガの色を変えてつくられていました。

車止めの南側の光景です。こういうモニュメントがあると、線路跡をたどる意欲が高まります。

天神橋緑地の次のブロックです。このあたりに「金楽寺駅」がありました。1面1線のホームでした。道は住宅で行き止まりになりましたが、この正面のお宅の前に尼崎港線の名残を見つけました。

正面のお宅の前にあった旧国鉄の「境界標」です。おなじみの「エ」のマークがありました。ここより向こう側に線路があったのでしょう。向かいの長洲本通りの向こう側に見えるのは長洲天満宮です。

長洲天満宮の社殿です。

長洲本通りから見た南側の光景です。三角形のお宅の右側に線路は続いていたのでしょう。

この先は線路跡の右側を進む道を歩きました。すぐ右側にあった兵庫県立尼崎高校です。

県立尼崎高校の先にあった空き地です。自転車の置かれた空き地を尼崎港線が走っていました。左の建物は関西保育福祉専門学校です。気がつくともうその先は国道2号線。右の建物は兵庫三菱自動車販売尼崎営業所です。その間が、前回、高齢の男性から教えていただいた線路跡です。

国道2号線を渡ってから振り返って2号線の北側を撮影しました。線路跡の光景です。

これは、2号線北側の線路跡から撮影した南側の光景です。正面の建物(ホルモン焼き鉄板 お好み焼き じゅん)のある敷地付近が線路跡になります。

南に進みます。大物町一丁目。来た道を振り返って撮影しました。中央が線路跡です。

この先に、冒頭に掲げた「大物くずれ」の碑がありました。写真は南側に向かって撮影したものです。阪神電鉄本線の高架です。

さらに進みます。平成28(2016)年1月19日に開所したばかりの真新しい大物交番の脇を抜けて、阪神電鉄本線の高架をくぐります。

高架をくぐった南側です。阪神電鉄尼崎車庫を右手に見ながら進みます。

その先が、尼崎線で「尼崎港線の唯一の線路跡」です。通りの先に、神戸高速3号神戸線、国道43号の高架が見えました。

レール材の杭で線路跡は大事に区切られていました。

阪神高速の高架の手前です。道路の左側の写真です。

道路の右側の写真。尼崎崎市立明城小学校です。江戸時代、この地を治めた尼崎藩の居城、尼崎城の本丸跡につくられています。

高架の下に入りました。尼崎港駅の跡地です。多くの側線があったそうです。高速道路に平行して建っているのが尼崎港駅の事務所跡でした。現在は「日本通運(株)尼崎営業」という看板が架かっていました。尼崎港線が運行されていた頃には、貨物の取扱いが主な仕事であり、専用線で運ぶ貨物や専用線で運ばれてきた貨物の取扱いを行っていたところです。

尼崎港駅の近くに置いてあった枕木です。これも、大切な尼崎港線の名残です。

旧尼崎港駅の南側には、周辺の工場への3つの専用線が走っていたそうです。この先にある旭硝子関西工場と住友金属工業特殊管事業所、日本硝子尼崎工場へ行く専用線でした。

ここからは、その専用線の跡をたどります。阪神高速3号神戸線の高架に沿って西に向かいます。テニスコートになっている所を抜けると庄下川(しょうげがわ)の岸に出ます。

庄下川の対岸です。中央に橋台の跡が残っています。

こちらは手前側です。少し加工されていますが、ここに橋台があったようです。近くに橋がないので、向こう側に行くには迂回するしかありません。

庄下川にかかる金城橋(きんじょうばし)を渡り、次に、江戸時代から架けられていた戎橋(えびすばし)を渡って対岸に向かいました。対岸の橋台の上にあったレールの跡です。これも立派な線路跡の名残です。

対岸のレール跡の先をたどり、旭硝子の関西工場に向かって歩きます。中在家中継ポンプ場の脇を通って進みます。

その先にあった中在家緑地です。住友金属特殊管事業所に向かう専用線はここで分岐して、左に進んで行ったそうです。旭硝子関西工場への専用線はさらにまっすぐ延びていました。

旭硝子関西工場に向かう専用線の線路跡は、現在は、倉庫や駐車場に替わっていました。日本硝子への専用線は旭硝子への専用線から分岐していたといわれていますが、分岐点はどこなのかよくわかりませんでした。土曜日の午後でしたが、お尋ねしようにも、すれ違う人は一人もいらっしゃいませんでした。

旭硝子の工場の敷地に入りました。終点はどこだったのでしょうか? わからないまま、引き返すことにしました。

旧国鉄尼崎港線は、昭和56(1981)年に旅客営業が廃止され、昭和59(1984)年2月1日貨物営業も廃止されました。すでに、1970年代になってからは、貨物列車の運行は1日数往復、旅客列車も1日2往復程度になっていました。廃止もやむを得ない状況で、自然な流れで廃線に舵を切って行ったのでしょう。現在、路線跡はまったく様変わりしてしまっていて、たどるだけでもなかなか大変なことでした。親切な男性と出会うことができた故に始まった廃線跡めぐりでしたが、きちんと廃線跡を歩けたのかどうか、まったく自信がありません。でも、すごく楽しい旅ができました。あのおじさんはどうしているかなあと、丁寧に教えていただいた高齢者の男性とのやりとりを思い出しながら歩いた旅でした。