JR加古川線の粟生(あお)駅と兵庫県加西市の北条町(ほうじょうまち)駅を結ぶ、北条鉄道に乗って来ました。名前からもわかるように、昭和60(1985)年に、国鉄から引き継いで、加西市や兵庫県などが出資する第3セクター鉄道に転換しています。

JR加古川駅から加古川線の電車で25分、粟生駅に着きました。到着したホームの外側に、北条鉄道のディーゼルカー、フラワ2000-2が停車しています。

振り返って加古川駅方面を見ると、粟生駅を起点とする神戸電鉄の車両も乗客を待っていました。

「ホームからすぐ乗り換えできます」という案内にしたがって、キップも持たないまま、北条鉄道のホームに向かいました。

フラワ2000-2の内部です。ワンマン運転と思い込んでいましたが、この列車には車掌が乗車されていました。乗り換え時間は2分間でしたが、隣のホームへの移動には適当な時間でした。北条鉄道は、大正4(1915)年に播州鉄道により、粟生駅-北条町駅間13.7kmが開業したことに始まります。昨年、2015年に開業100周年を迎えました。長い歴史をもっている鉄道です。

出発しました。緑濃き田園地帯を走ります。この風景は、この先、北条町駅まで続いていました。

次の駅、網引(あびき)駅です。粟生駅から3.5km。北条鉄道の中で駅間距離が最長の区間です。3分ぐらいで到着しました。北条鉄道は運賃を車内で現金で支払うシステムでした。210円を支払って下車しました。網引駅の第一印象は、新しくてきれいな駅というものでした。網引駅は、大正4(1915)年の開業時に設置された駅でしたが、放火によって焼失したこともありました。現在の駅舎とトイレは、平成25(2013)年に地元の企業の人々の労働奉仕で改修したものだそうです。

駅舎内の待合室です。木の香りがする、ギャラリーのような部屋になっていました。また、ボランティア駅長も任命されていました。待合室の展示物も、駅長のアイディアなのでしょう。

駅舎内に掲示されていた北条鉄道の運賃表です。この先、北条町駅まで6駅ありますが、そのうちの網引駅、法華口駅、長駅、北条町駅は、大正4(1915)年の播州鉄道として開業されたときに設置された駅でした。

別棟のトイレの脇にあった掲示の一部です。太平洋戦争の末期、昭和20(1945)年に起きた大惨事を伝えています。播州鉄道を引き継いだ播但鉄道は、昭和18(1943)年に国鉄に移管され、国鉄加古川線北条支線になっていました。昭和20(1945)年3月31日15時50分に北条駅(現・北条町駅)を出発した列車が、網引駅の西300mのところで脱線転覆し、死者12名、負傷者104名という大事故を起こしたのでした。

これは、網引駅の待合室に掲示されていた紫電改の写真です。この大惨事が起きたきっかけは試行運転中の紫電改が墜落したことでした。紫電改の尾翼が線路を引っかけて、列車は脱線し、牽引していた蒸気機関車は180度転覆していたそうです。

網引駅から播磨横田駅までの各駅間距離は、いずれも2km未満しかありません。それならと、ここからは歩いて訪ねることにしました。次の田原駅へ向かう道からみた網引駅です。そびえ立つ、駅のシンボルのイチョウの木が見えました。

10分ぐらい歩いた時に見えた北条鉄道万願寺川橋梁です。先ほどの大事故は、ここから左側の方向で起きたということでした。

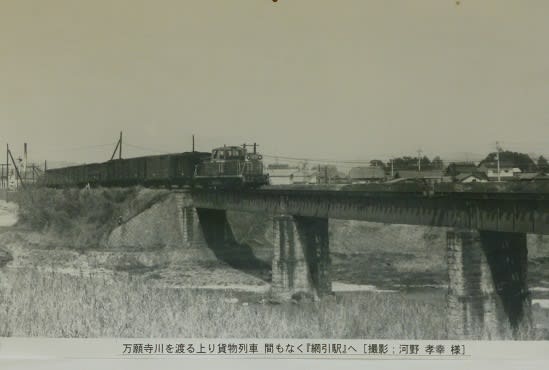

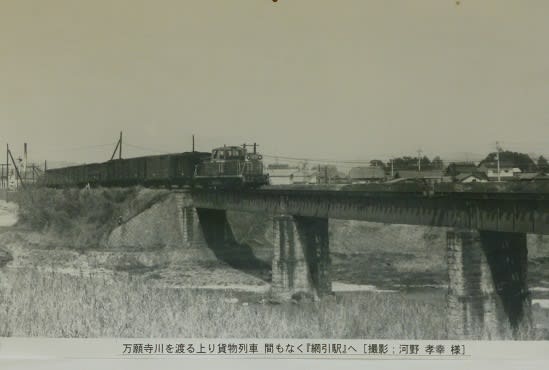

これは網引駅の待合室に掲示されていた河野孝幸氏の写真です。説明にあるように、網引駅に向かって万願寺川橋梁を走る北条支線の貨物列車の姿です。

田原(たはら)駅です。網引駅から1.1km。昭和27(1952)年に2代目田原駅として開業しましたが、駅舎はありませんでした。平成22(2010)年に、地元出身の方とその「ものづくり大学」の仲間の方々が、間伐材を使って完成させた駅舎だそうです。なお、初代田原駅は、大正8(1919)年に開業し、昭和18(1943)年に廃止されていました。このとき、北条町駅から折り返して来たフラワ2000-2が到着しました。

田原駅でも、平成24(2012)年、地元企業の無償の労働奉仕により、駐車場やトイレ、ホームへのスロープの整備がなされたそうです。

田原駅から1.5km。徒歩20分程度で次の法華口(ほっけぐち)駅に着きました。三重の塔が立つ駅です。地元の名刹、法華山一乗寺の国宝三重の塔を参考にしてつくられ、駅に寄付されたものだそうです。

法華口駅も、大正4(1915)年に北条線の開業と同時に開業しました。駅舎は開業当初の姿を今に伝えています。登録有形文化財に登録されている駅舎です。内部にはパン工房が入居していていました。

三重の塔の手前にあるトイレ。このトイレも登録有形文化財に登録されています。他の駅と同じように、地元企業の支援で、改修が行われています。

パン工房をとおってホームに出ます。国鉄時代の駅標だと思われましたが、健在でした。右から書かれていた駅名を消して、その上に左から書き直しされたようです。

北条鉄道の時刻表です。日中は1時間に1本の運行です。1つの車両が片道20分余りで、折り返し運転をしています。

ホームです。かつては、2面2線の行き違いもできる駅だったのでしょう。花いっぱいのきれいな駅でした。

次の播磨下里(はりましもさと)駅に向かって歩くつもりでしたが、線路に平行して走る道が見つかりません。途中でウオーキングしている人にお尋ねしましたが、「三角形の2辺を行く方が確実です」というご返事でした。約1時間かけてやっと着きました。この写真は、ホ-ムの向かい側から撮影しました。法華口駅からの駅間の距離は1.5kmありました。

踏切を渡って、播磨下里駅に入っていきます。花壇のわらを取り替えている人がおられました。正面が播磨下里駅の駅舎です。これも、大正4(1915)年に建設された駅舎で、登録有形文化財に登録されています。

駅舎の内部です。多くの人の手で磨かれたカウンターが残っていました。現在は、事務所の内部は待合いのスペースになっています。

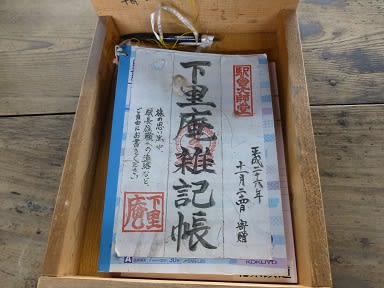

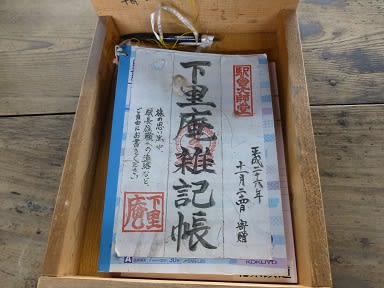

待合いスペースの中央のテーブルの上に置かれていた「下里庵雑記帳」です。「下里庵」は、資料には「ボランティア駅長の僧が月3回開いている人生相談やお経の勉強会」と書かれています。この駅も、地元企業によってトイレや駐車場の整備が行われたそうです。

ホームへ出ました。新しい駅表の先に石庭が広がっています。全部で40トンの大小様々な石を並べており、第三セクターの駅では全国一だといわれています。

巨石に彫られたふるさとを讃える歌、その向こうには、”漂泊の俳人”種田山頭火の「炎天へ レールまっすぐ」の句が記されていました。「山あれば 山を観る 雨の日は雨を聴き 春夏秋冬 あしたもよろし ゆうべもよろし」。

次の長(おさ)駅に向かいます。花壇のお世話をしておられた方にお聞きすると「線路に沿って歩けば20分ぐらいで長駅に行ける」とのこと。休耕田の転換作物にレンゲを植えている田んぼを見ながら歩きます。

1.8kmを歩いて長駅のホームに入りました。今はレールも撤去されていますが、この駅も2面2線のホームだったようです。緑豊かな駅です。

ホームから駅舎の中を撮影しました。駅標からカウンターにかけて、かつての雰囲気が残っていました。

カウンターにあった「駅ナカ 婚活相談所 カンテレアナウンサー 新実 彰平」と手書きで書かれた看板です。北条鉄道では、どの駅でも興味深い取り組みが行われています。

長駅も登録有形文化財に登録されています。法華口駅、播磨下里駅、長駅と続く3駅がすべて登録有形文化財に登録されています。登録有形文化財の駅が3つ続く、豪華な鉄道でした。私にとっては、もちろん初めての体験でした。

駅前の広い駐車場と自転車の駐輪場です。これも、地元企業のボランティアによって整備されたものでした。

長駅から1.6km。播磨横田駅に着きました。踏切の先に播磨横田駅がありました。北条鉄道の踏切はすべて鮮やかなオレンジ色に塗られています。播磨横田駅は、昭和27(1952)年2月に開業された駅です。北条鉄道の中で、ただ一つ国鉄になってから設置された駅でした。「兵庫県立フラワーセンター 加西グリーンエナジーパーク」の最寄駅だそうです。

ホームに見える大きな桜の木がこの駅のシンボルです。1面1線の単式ホーム。待合室風に見えるのはギャラリーです。待合室の感覚で使用されています。

ギャラリーです。川瀬倭子(しづこ)氏の抽象画が展示されていました。日中はずっと開館している「駅の美術館」です。ホームから出ると、駅前の無料駐車場の整備工事が進んでいました。

播磨横田駅から、フラワ2000ー2に乗車して終点の北条町駅をめざしました。播磨横田駅と北条駅間は北条鉄道に移管されたときキロ数が改められ2.2km(-0.1km)となり、北条鉄道は全長13.6kmになりました。到着したとき、隣の線路には、2両の電車が待機していました。北条鉄道が保有する車両は3両ですので、全車両が勢揃いということになります。緑の車両はフラワ2000ー3です。この車両は、2008年に廃線になった三木鉄道から移ってきました。

フラワ2000-3に描かれている「ネッピー」。観光キャンペーンのキャラクターです。現在の3両の車両はすべてボギー車になっています。それ以前は、2両が和歌山県御坊市の紀州鉄道に移っていった2軸車のフラワ1985形が走っていました。ちなみに、形式番号に使われている「フラワ」は兵庫県立フラワーセンター 加西グリーンエナジーパークに由来していおり、また、「1985」「2000」は車両の導入年から採用されているそうです。

これはフラワ2000-3の後ろに停車していた、フラワ2000ー1です。外に出て陸橋から撮影しました。

駅の向かいにあったアスティア加西。生涯学習施設で加西市立図書館も入居しています。

北条鉄道の北条町駅舎です。北条鉄道の本社機能も担っています。

北条駅の内部です。ホームでは、駅スタッフが出発合図を送るための時間を確認しています。フラワ2000-2は、この後、すぐに出発していきました。

駅の窓口です。すっきりとした清潔な雰囲気です。

掲示板の上に、北条町駅の駅標が飾ってありました。以前、使用されていた実物の駅標です。

第3セクターの北条鉄道を訪ねました。たった13.6kmの盲腸線ですが、開業以来100年を超えた古い歴史をもち、登録有形文化財に登録されている駅が3つ並んでいる鉄道でした。訪ねてみて感じたことは、地元の人々に愛されている鉄道だということでした。地元企業の労働奉仕で駅舎やトイレの改修が行われ、駅舎が新しく生まれ変わっています。花壇の世話や駅の草取りに地元住民の方々が参加していること、ボランティア駅長による駅を使った各種の活動をしていることなど、人が集まる駅づくりにみんなで取り組んでいる素敵な鉄道でした。

JR加古川駅から加古川線の電車で25分、粟生駅に着きました。到着したホームの外側に、北条鉄道のディーゼルカー、フラワ2000-2が停車しています。

振り返って加古川駅方面を見ると、粟生駅を起点とする神戸電鉄の車両も乗客を待っていました。

「ホームからすぐ乗り換えできます」という案内にしたがって、キップも持たないまま、北条鉄道のホームに向かいました。

フラワ2000-2の内部です。ワンマン運転と思い込んでいましたが、この列車には車掌が乗車されていました。乗り換え時間は2分間でしたが、隣のホームへの移動には適当な時間でした。北条鉄道は、大正4(1915)年に播州鉄道により、粟生駅-北条町駅間13.7kmが開業したことに始まります。昨年、2015年に開業100周年を迎えました。長い歴史をもっている鉄道です。

出発しました。緑濃き田園地帯を走ります。この風景は、この先、北条町駅まで続いていました。

次の駅、網引(あびき)駅です。粟生駅から3.5km。北条鉄道の中で駅間距離が最長の区間です。3分ぐらいで到着しました。北条鉄道は運賃を車内で現金で支払うシステムでした。210円を支払って下車しました。網引駅の第一印象は、新しくてきれいな駅というものでした。網引駅は、大正4(1915)年の開業時に設置された駅でしたが、放火によって焼失したこともありました。現在の駅舎とトイレは、平成25(2013)年に地元の企業の人々の労働奉仕で改修したものだそうです。

駅舎内の待合室です。木の香りがする、ギャラリーのような部屋になっていました。また、ボランティア駅長も任命されていました。待合室の展示物も、駅長のアイディアなのでしょう。

駅舎内に掲示されていた北条鉄道の運賃表です。この先、北条町駅まで6駅ありますが、そのうちの網引駅、法華口駅、長駅、北条町駅は、大正4(1915)年の播州鉄道として開業されたときに設置された駅でした。

別棟のトイレの脇にあった掲示の一部です。太平洋戦争の末期、昭和20(1945)年に起きた大惨事を伝えています。播州鉄道を引き継いだ播但鉄道は、昭和18(1943)年に国鉄に移管され、国鉄加古川線北条支線になっていました。昭和20(1945)年3月31日15時50分に北条駅(現・北条町駅)を出発した列車が、網引駅の西300mのところで脱線転覆し、死者12名、負傷者104名という大事故を起こしたのでした。

これは、網引駅の待合室に掲示されていた紫電改の写真です。この大惨事が起きたきっかけは試行運転中の紫電改が墜落したことでした。紫電改の尾翼が線路を引っかけて、列車は脱線し、牽引していた蒸気機関車は180度転覆していたそうです。

網引駅から播磨横田駅までの各駅間距離は、いずれも2km未満しかありません。それならと、ここからは歩いて訪ねることにしました。次の田原駅へ向かう道からみた網引駅です。そびえ立つ、駅のシンボルのイチョウの木が見えました。

10分ぐらい歩いた時に見えた北条鉄道万願寺川橋梁です。先ほどの大事故は、ここから左側の方向で起きたということでした。

これは網引駅の待合室に掲示されていた河野孝幸氏の写真です。説明にあるように、網引駅に向かって万願寺川橋梁を走る北条支線の貨物列車の姿です。

田原(たはら)駅です。網引駅から1.1km。昭和27(1952)年に2代目田原駅として開業しましたが、駅舎はありませんでした。平成22(2010)年に、地元出身の方とその「ものづくり大学」の仲間の方々が、間伐材を使って完成させた駅舎だそうです。なお、初代田原駅は、大正8(1919)年に開業し、昭和18(1943)年に廃止されていました。このとき、北条町駅から折り返して来たフラワ2000-2が到着しました。

田原駅でも、平成24(2012)年、地元企業の無償の労働奉仕により、駐車場やトイレ、ホームへのスロープの整備がなされたそうです。

田原駅から1.5km。徒歩20分程度で次の法華口(ほっけぐち)駅に着きました。三重の塔が立つ駅です。地元の名刹、法華山一乗寺の国宝三重の塔を参考にしてつくられ、駅に寄付されたものだそうです。

法華口駅も、大正4(1915)年に北条線の開業と同時に開業しました。駅舎は開業当初の姿を今に伝えています。登録有形文化財に登録されている駅舎です。内部にはパン工房が入居していていました。

三重の塔の手前にあるトイレ。このトイレも登録有形文化財に登録されています。他の駅と同じように、地元企業の支援で、改修が行われています。

パン工房をとおってホームに出ます。国鉄時代の駅標だと思われましたが、健在でした。右から書かれていた駅名を消して、その上に左から書き直しされたようです。

北条鉄道の時刻表です。日中は1時間に1本の運行です。1つの車両が片道20分余りで、折り返し運転をしています。

ホームです。かつては、2面2線の行き違いもできる駅だったのでしょう。花いっぱいのきれいな駅でした。

次の播磨下里(はりましもさと)駅に向かって歩くつもりでしたが、線路に平行して走る道が見つかりません。途中でウオーキングしている人にお尋ねしましたが、「三角形の2辺を行く方が確実です」というご返事でした。約1時間かけてやっと着きました。この写真は、ホ-ムの向かい側から撮影しました。法華口駅からの駅間の距離は1.5kmありました。

踏切を渡って、播磨下里駅に入っていきます。花壇のわらを取り替えている人がおられました。正面が播磨下里駅の駅舎です。これも、大正4(1915)年に建設された駅舎で、登録有形文化財に登録されています。

駅舎の内部です。多くの人の手で磨かれたカウンターが残っていました。現在は、事務所の内部は待合いのスペースになっています。

待合いスペースの中央のテーブルの上に置かれていた「下里庵雑記帳」です。「下里庵」は、資料には「ボランティア駅長の僧が月3回開いている人生相談やお経の勉強会」と書かれています。この駅も、地元企業によってトイレや駐車場の整備が行われたそうです。

ホームへ出ました。新しい駅表の先に石庭が広がっています。全部で40トンの大小様々な石を並べており、第三セクターの駅では全国一だといわれています。

巨石に彫られたふるさとを讃える歌、その向こうには、”漂泊の俳人”種田山頭火の「炎天へ レールまっすぐ」の句が記されていました。「山あれば 山を観る 雨の日は雨を聴き 春夏秋冬 あしたもよろし ゆうべもよろし」。

次の長(おさ)駅に向かいます。花壇のお世話をしておられた方にお聞きすると「線路に沿って歩けば20分ぐらいで長駅に行ける」とのこと。休耕田の転換作物にレンゲを植えている田んぼを見ながら歩きます。

1.8kmを歩いて長駅のホームに入りました。今はレールも撤去されていますが、この駅も2面2線のホームだったようです。緑豊かな駅です。

ホームから駅舎の中を撮影しました。駅標からカウンターにかけて、かつての雰囲気が残っていました。

カウンターにあった「駅ナカ 婚活相談所 カンテレアナウンサー 新実 彰平」と手書きで書かれた看板です。北条鉄道では、どの駅でも興味深い取り組みが行われています。

長駅も登録有形文化財に登録されています。法華口駅、播磨下里駅、長駅と続く3駅がすべて登録有形文化財に登録されています。登録有形文化財の駅が3つ続く、豪華な鉄道でした。私にとっては、もちろん初めての体験でした。

駅前の広い駐車場と自転車の駐輪場です。これも、地元企業のボランティアによって整備されたものでした。

長駅から1.6km。播磨横田駅に着きました。踏切の先に播磨横田駅がありました。北条鉄道の踏切はすべて鮮やかなオレンジ色に塗られています。播磨横田駅は、昭和27(1952)年2月に開業された駅です。北条鉄道の中で、ただ一つ国鉄になってから設置された駅でした。「兵庫県立フラワーセンター 加西グリーンエナジーパーク」の最寄駅だそうです。

ホームに見える大きな桜の木がこの駅のシンボルです。1面1線の単式ホーム。待合室風に見えるのはギャラリーです。待合室の感覚で使用されています。

ギャラリーです。川瀬倭子(しづこ)氏の抽象画が展示されていました。日中はずっと開館している「駅の美術館」です。ホームから出ると、駅前の無料駐車場の整備工事が進んでいました。

播磨横田駅から、フラワ2000ー2に乗車して終点の北条町駅をめざしました。播磨横田駅と北条駅間は北条鉄道に移管されたときキロ数が改められ2.2km(-0.1km)となり、北条鉄道は全長13.6kmになりました。到着したとき、隣の線路には、2両の電車が待機していました。北条鉄道が保有する車両は3両ですので、全車両が勢揃いということになります。緑の車両はフラワ2000ー3です。この車両は、2008年に廃線になった三木鉄道から移ってきました。

フラワ2000-3に描かれている「ネッピー」。観光キャンペーンのキャラクターです。現在の3両の車両はすべてボギー車になっています。それ以前は、2両が和歌山県御坊市の紀州鉄道に移っていった2軸車のフラワ1985形が走っていました。ちなみに、形式番号に使われている「フラワ」は兵庫県立フラワーセンター 加西グリーンエナジーパークに由来していおり、また、「1985」「2000」は車両の導入年から採用されているそうです。

これはフラワ2000-3の後ろに停車していた、フラワ2000ー1です。外に出て陸橋から撮影しました。

駅の向かいにあったアスティア加西。生涯学習施設で加西市立図書館も入居しています。

北条鉄道の北条町駅舎です。北条鉄道の本社機能も担っています。

北条駅の内部です。ホームでは、駅スタッフが出発合図を送るための時間を確認しています。フラワ2000-2は、この後、すぐに出発していきました。

駅の窓口です。すっきりとした清潔な雰囲気です。

掲示板の上に、北条町駅の駅標が飾ってありました。以前、使用されていた実物の駅標です。

第3セクターの北条鉄道を訪ねました。たった13.6kmの盲腸線ですが、開業以来100年を超えた古い歴史をもち、登録有形文化財に登録されている駅が3つ並んでいる鉄道でした。訪ねてみて感じたことは、地元の人々に愛されている鉄道だということでした。地元企業の労働奉仕で駅舎やトイレの改修が行われ、駅舎が新しく生まれ変わっています。花壇の世話や駅の草取りに地元住民の方々が参加していること、ボランティア駅長による駅を使った各種の活動をしていることなど、人が集まる駅づくりにみんなで取り組んでいる素敵な鉄道でした。