写真は、大阪市営渡船の落合上渡船の渡船「北斗」です。大正区千島1丁目と西成区北津守三丁目との間を行き来しています。江戸時代、「天下の台所」といわれ、物資の集散地になっていた「水の都」大坂には、その輸送のための水路が縦横に走っており、住民の往来のため、民営の渡船場が各所に設けられていました。明治24(1891)年に、大阪府が「渡船営業規則」を定め、渡船の監督や取り締りを始めました。また、明治40(1907)年には、安治川、尻無川、淀川筋の29ヶ所の渡船場を大阪市が管理することになりました。そして、大正9(1920)年には旧道路法が施行され渡船は無料になり、現在の運行方法が確立しました。現在でも、大阪市には8つの渡船が残り、市民の足として活躍しています。平成27(2015)年には、187万人の方が利用されたそうです。

これまで、5つの渡船に乗ってきました。天保山渡船(「大阪市営天保山渡船に乗りました」2016年11月11日の日記)、甚兵衛渡船と千歳渡船(「甚兵衛の渡しから千歳の渡しへ」2016年11月25日の日記)、船町渡船と木津川渡船(「船町渡船から木津川渡船へ、大阪渡船に乗る」2016年12月11日の日記)の5つです。この日は木津川を渡る落合上(おちあいかみ)渡船に乗ることにしていました。写真は、落合上渡船の千島一丁目側の桟橋に停船していた渡船の「福崎丸」です。

JR大阪環状線の芦原橋駅に着きました。乗車してきた323系の列車が出発して行きました。大阪環状線の最新車両です。

JR芦原橋駅から、落合上渡船の北津守側の乗り場をめざしました。「新なにわ筋」を南に向かって歩きます。

20分ぐらいで、左側に「くら寿司」の看板が見えました。「北津守4」の交差点を右折します。右折した後、突きあたりまでまっすぐ進むと乗り場に着くはずです。

右側にある北津守保育園、その先の「北津守3」の信号を過ぎると、次は南海電鉄汐見橋線の「木津川2号踏切」を渡ります。以前、南海電鉄汐見橋線の岸里・玉出駅から、終点の汐見橋駅まで歩いたことがありました。(「レトロな駅舎が続く 南海電鉄汐見橋線2015年12月17日の日記」)

突きあたりにあった「落合上ノ渡」の信号を渡ると、道は狭い路地のような感じの通りになりました。突きあたりを左折して、木津川の堤防を上っていきます。

大阪市営渡船の桟橋に向かう道にはこのような構造のところが多いのですが、堤防の上で180度カーブして待合室に向かって下ります。目の前に、落合上渡船の北津守側の桟橋と木津川の上流側が見えました。木津川は1級河川。西区の中北部で土佐堀川から分かれ、大阪ドームに近い大正橋付近で西道頓堀川が東から合流し、その後、造船所や倉庫が並ぶ地域に沿って、ここまで流れてきました。

少しカメラを引きます。2つの水門が見えました。このあたりの木津川は大阪湾に近い下流部分にあたるため、防潮水門を設けて、高潮の被害を防いでいます。待合室の上部に見えるのが、アーチ型水門の十津川水門、左側の高いネット状の構造物の下の緑色に見えるところが、三軒家川(この上流は埋め立てられています)にある、防潮樋(ぼうちょうひ)水門の三軒家水門です。形は異なりますが、いずれも水門で高潮を堰き止める働きをもっています。

これは、千島1丁目側の桟橋から見た三軒家水門です。三軒家川は人工的につくられた川でした。大阪市営渡船が運航されている木津川、尻無川、安治川は船につくカキを駆除するのに効果があるといわれ、冬になると、たくさんの和船がここに係留されていました。中でも、木津川が最も多く大混雑していたそうです。明治12(1879)年、西長堀に住む長尾新兵衛が、船溜まりとして使用することをめざして、工事にとりかかりました。その後、大阪府がこの事業を引き継ぎ、明治14(1881)年に完成させました。長く船溜まりとして使用されましたが、港湾の整備が進んでからは、貯木場として使用されるようになったそうです。

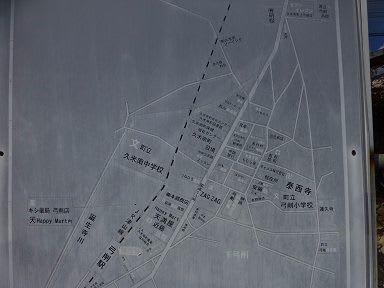

これは、千島1丁目側の待合室に掲示されていた付近の地図です。地図の上部から真南に向かって流れ、木津川(地図で太く表示されている川)に合流するのが三軒家川です。もともとは、家数がとても少ないことから名付けられたといわれています。

落合上の渡しは、日中は1時間4往復、15分毎に運行されています。他の渡船と同じように、両岸ともに同じ時間が書かれています。

桟橋付近から見た南側の風景です。木津川は大きく右にカーブして流れています。カーブする手前に橋が架かっていますが、その下に千本松渡船場が、曲がりきって西に向かって流れるあたりに木津川渡船場があります。

渡船の「北斗」が対岸から到着しました。木津川の上流に向かって着岸しました。「次の便にしますから」とお断りしてから、もう一度、堤防の上に戻りました。そこで、渡船の出発を見送るつもりでした。乗務されている職員は2名。1名は運転席に待機、1名はこうして乗船される人の安全確保に携わっておられました。

出発です。対岸まで100m、所用1分ほどの短い旅の始まりです。対岸の桟橋はほぼ正面で正対しています。渡船は少しバックする動きを見せた後、出発して行きました。

大きく左にカーブして、すぐに、向かいの桟橋にまっすぐ進んでいくようになりました。

対岸の桟橋の手前で、右にカーブして、上流側に向かって着岸しました。「北斗」は、大阪府堺市の造船所で建造され渡船です。「平成2年10月竣工」と「最大搭載人員48人 旅客46人」の2つのプレートが船内にありました。

しばらくすると、次の便が出発しました。こちらに向かって来ます。少しバックする動きを見せた後、大きく右カーブしてこちらに向かってきます。大阪市営渡船の運航は、「原則Sの字を描くように進む」といわれていますが、落合上渡船も、そのような運行でした。

渡船は、正面から左方向に進むようになりました。

そこから、左カーブして上流側に向かって進むようになります。

着岸しました。この日は日曜日の昼過ぎでしたが、3人の方が自転車とともに乗っておられました。桟橋には「単車はご遠慮ください」と書かれた看板がありました。大阪市営渡船は、歩行者と自転車を利用される人のために運行されているようです。平成27(2015)年には、1日平均534人の方が乗船されたそうです。

急いで桟橋に降りて乗船しました。あっという間でした。対岸(千島側)の桟橋に着きました。写真は、乗船してきた対岸(北津守側)の桟橋です。大正区千島1丁目です。待合室にあった掲示には「旧地名は、大正区新炭屋町で、江戸時代の宝暦13(1763)年、大坂瓦町居住の炭屋三郎兵衛によって開発された炭屋新田があった」と書かれていました。

待合室から見た上流側です。正面が木津川水門、左側が三軒家水門です。先に、三軒家水門のある三軒家川は、船溜まりとして開削され、後に貯木場として使用されたと書きましたが、「関西随一の木材市場を支えた」大正運河が埋め立てられて、その後は千島公園(渡船場の裏側一帯にあります)になっているそうです。その大正運河への入口が、渡しの南側(下流側)にあったそうです。

千島1丁目側の桟橋から出ました。振り返って撮影しました。落合上渡船の事務所です。

渡船場を出てすぐ左折します。100mぐらい歩いて、道路の突き当たりを右折します。

正面の樹木があるところが千島公園です。関西随一の木材市場があったという大正運河の上につくられた公園です。

公園の手前に、「落合上渡船場200m」の案内看板がありました。

千島公園に沿った市道を南に進みます。目的地は次の落合下渡船場です。

木津川、尻無川、安治川の下流域に、8ヶ所残っている大阪市営渡船。その6番目として、そして、木津川を渡る4つの渡船の2番目として、落合上渡船に乗ってきました。落合上渡船は、他の市営渡船と同じように、住民の生活のための足として、大活躍していました。