JR三江線を走っているキハ120形気動車です。広島県の東北部のJR三次駅と島根県のJR江津(ごうづ)駅を結ぶ、全長108.1kmの路線ですが、残念ながら、来年(2018年)の4月1日に廃止されることがすでに決まっています。「廃止されるまでに、一度は・・」と、この日は、三次駅の次の駅であるJR尾関山(おぜきやま)駅を訪ねてきました。

JR広島駅で、JR芸備線の快速”みよしライナー”に乗り継ぎ、1時間20分、三次駅1番ホームに到着しました。広島県北部のターミナル駅である三次駅には、三江線と芸備線のほか、JR福塩線も乗り入れています。1番ホームには、芸備線の上り(JR備後庄原駅方面行き)と下り(広島駅方面行き)の列車と、福塩線(JR府中駅方面行き)の列車が発着しています。三江線は、平成22(2010)年3月13日までは、1番ホームの広島駅方面につくられた切り欠きの0番ホームに発着していましたが、三次駅前の整備事業のため廃止され、現在は3番ホームが使用されています。

三次駅では”ICOCA”の使用ができないので、改札口には、運賃の精算をされる人の長い列ができていました。三次駅の駅前一帯は、平成18(2006)年から始まった整備事業によって、バスセンター、観光案内所、駅の南北をつなぐ自由通路などが整備され、利便性がずいぶん向上しています。写真は、観光案内所等が入居する三次市交通観光センターです。ここで、三次市にかかわる情報とマップをいただきました。

三次駅舎です。白と黒のツートンカラーのすっきりとした建物になっています。手前の黒く塗装されたところには、セブンイレブンが入居していました。三次駅は、昭和5(1930)年、芸備鉄道、十日市駅(昭和8=1933年に備後十日市駅に改称)として開業しました。

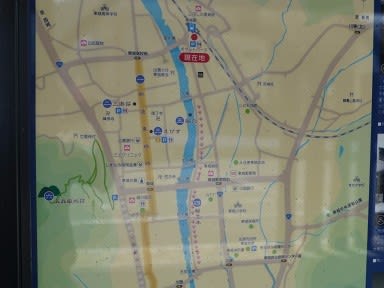

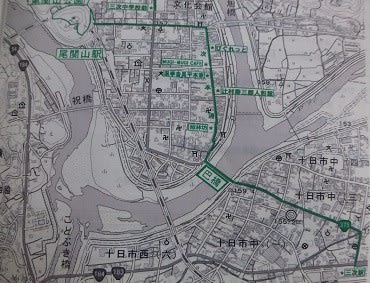

観光案内所でいただいた観光マップです。窓口でお願いするとパソコンでコピーを打ち出してくださいました。マップの右下の十日市町地区にある三次駅から、グリーンの線に沿って進み、巴(ともえ)橋で馬洗(ばせん)川を渡って、古くから舟運によって財をなした商人の人々が居住していた三次町に入りました。

全長172mの巴橋です。馬洗川の上に架かっています。

これは、巴橋から見えた三江線の鉄橋です。巴橋の左(馬洗川の下流)側にありました。ここから、いただいたマップに載っている中央部の上下(南北)の通りを歩いて、三次中学校(上の「文」のマーク)と三次小学校(下の「文」のマーク)の間の通りに着きました。そこから、左(西)に向かって進みます。

正面が、三江線の尾関山駅です。この日は、14時15分に、尾関山駅を出発する列車を駅で迎えることにしていました。暑さに挫けそうになりましたが、なんとか14時前に着くことができました。

駅前広場に着きました。小さな駅舎です。三江線は、昭和5(1930)年4月20日に石見江津(当時・現在は江津)駅と川戸(かわど)駅間が開業したことに始まります。その後、北と南の両側から工事が進みましたが、工事の中断などもあって、全通したのは、昭和50(1975)年8月30日のことでした。工事が始まってから45年経って、全通した鉄道です。そして、昭和53(1978)年3月31日、全線の直通運転が始まりました。

駅舎の右側には、トイレが設置されています。白い外壁には積年の傷みも見えました。尾関山駅の開業は、昭和30(1955)年3月31日、三次駅・式敷(しきじき)駅間が、三江南線として開業した時でした。

駅舎の内部に入りました。尾関山駅は三江南線の時代には、三次駅とともに有人駅でした。正面にはホームへの通路。左側は、当時の出札口があったところで、今は「駅ノート」の置き場になっていました。現在、JR西日本米子支社浜田鉄道部が所管する無人駅になっています。自動券売機も自動改札機も設置されていませんでした。

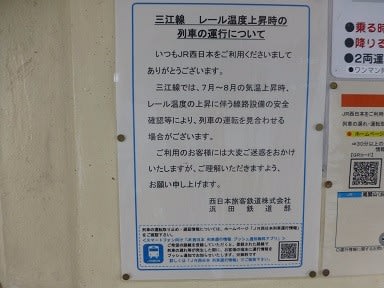

その隣にあった掲示物です。夏場の気温の上昇時には、列車の運行を見合わせるということのようです。この日も大変な暑さでした。

駅舎の右側の部分は、待合いのスペースになっていました。椅子が12脚設置されていました。かつての賑わいがしのばれます。手前に自転車が写っていますが、青年とお呼びするより少年とお呼びする方がふさわしいぐらいの若い方が乗ってきたもので、この後、彼は自転車の折りたたみを始めました。列車に乗車されるようです。

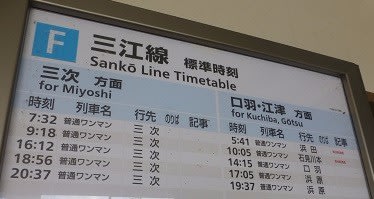

駅舎内にあった時刻表です。14時15分発の列車はJR口羽(くちば)駅行きでした。三江線の列車は、尾関山駅から北に向かう列車が、1日5本だけ。そのうち、江津駅まで行くのは、早朝に出発する1本のみ。約3時間をかけて江津駅とを結び、さらに、1時間余りかけて山陰本線の浜田駅とを結んでいます。他は、石見川本(いわみかわもと)駅、口羽駅、浜原(はまはら)駅までの区間運転の列車になっています。

駅舎からホームに向かう通路です。ホームまでが長く感じるのは、現在は撤去されていますが、ホームの手前に線路が設置されていたからです。昭和30年開業という比較的新しい建設でしたので、洗練されたつくりになっています。石段を登ってホームに上がりました。

三次駅方面の光景です。1面1線のホームで、右側にホームが設置されています。先ほどふれましたが、かつては、島式ホーム、1面2線の行き違いが可能な駅でしたが、駅舎側の線路を撤去してから、現在の形になったそうです。三次市の市街地にある駅なので、周辺には人家がかなり見られました。

こちらは、粟屋(あわや)駅方面です。列車は、この先で、桜や紅葉の名所で知られる尾関山公園のある下をくぐって進んで行くようです。ホームでは、先ほどの若い方が自転車を袋に詰め始めました。お聞きすると「三江線の全線を訪ねようと思っています。とりあえず、所木(ところぎ)駅に行きます」とのことでした。

駅名標です。尾関山駅は、三次から2.0km、粟屋駅へ3.0kmのところにあります。

三江線活性化協議会は沿線の活性化と利用促進を図るため、三江線の各駅に愛称をつけています。尾関山駅は「紅葉狩(もみじがり)」駅。近くの尾関山が、紅葉の名所であることから名づけられたそうです。

その隣にあった「名所案内」です。長年、ここに立っているようですね。尾関山公園と馬洗川の鵜飼の案内がされています。江戸時代前期の寛政9(1632)年に、広島藩2代藩主浅野光晟(みつあきら)の異母兄、浅野因幡守長治(ながはる)が、三次に支藩を立藩(5万石)しました。三次藩主浅野長治が、尼子氏の落ち武者が始めたこの地にうかいを、鵜匠制度を確立するなど、手厚い保護を与えたことで盛んになったといわれています。なお、藩主の屋敷は、三次小学校の北側、現在、三次コミュニティセンターが設置されているところにありました。

14時15分発の口羽行き普通列車が到着しました。キハ120331号車。ワンマン運転の単行気動車でした。出発間際に高齢のご夫婦が来られて、若い方とともに3名で乗車されました。1日平均乗車人員はどのくらいになるのでしょうか?

列車は、座席の半分ぐらいの乗客を乗せて、定刻に出発していきました。ゆるやかに左にカーブしながら、尾関山公園の下にあるトンネルの中に消えて行きました。

しばらくして、尾関山の左側にある鉄橋上に、再び、姿を現しました。馬洗川が合流した江の川を渡って、粟屋駅に向かって行きました。

ホームから駅舎に帰ります。ホームから見た駅舎です。ホームと駅舎の間には多くの樹木が植えられていて、小さな駅舎を守っているかのようです。絵になりそうな光景です。

ホームと駅舎の間に残っていた花壇の跡です。かつては、ここにきれいな花が咲いていたはずです。

駅舎の脇から見た駅前広場です。広い道路がまっすぐ延びていました。昭和60(1985)年2月1日、尾関山駅は無人化され、乗車券の販売だけを委託する簡易委託駅になりました。それも、平成22(2010)年に廃止され、無人駅になってしまいました。

周囲を歩いて見ることにしました。駅前から右(三次駅)方向に線路と民家に沿って進みます。

駅を利用する人が通ることで道路になったような道で、人が一人やっと歩けるという状態のところもありました。

駅前からまっすぐ延びる通りから、1本南の通りです。三江線の高架が道路を横切っています。

高架橋です。がっしりとしたつくりです。

尾関山駅前にある亀屋商店(写真右のお宅)の脇の道を尾関山公園に向かって歩きます。正面のお宅の前で左折して、線路に沿って進んで行きます。この亀屋商店は、簡易委託駅になったとき乗車券の委託販売をしておられたお店です。

振り返って尾関山駅の駅舎を撮影しました。

その先に尾関山公園の下をくぐるトンネルが見えてきました。

少し登って撮影しました。

その先が、桜と紅葉の名所、尾関山公園です。歩いてきた道は、広々とした駐車場につながっていました。

初めて、JR三江線の駅を訪ねました。

尾関山駅は、過疎路線である三江線のイメージを覆すような市街地の駅でした。訪ねるのも比較的楽でした。

三江線の駅は35駅(JR江津駅・JR三次駅を含む)あります。列車本数が少ない反面、駅数が多いので、廃止になるまでいくつ訪ねることができるのか見当もつきませんが、機会をみて、少しづつ訪ねてみようと思いました。