All Photos by Chishima,J.

(アホウドリの若鳥 2011年11月 北海道十勝郡浦幌町)

(NPO法人日本野鳥の会十勝支部会報「十勝野鳥だより」第176号(2011年12月)掲載「2011年に十勝に飛来した珍鳥たち(解説編)」を加筆・修正ならびに写真を追加して転載)

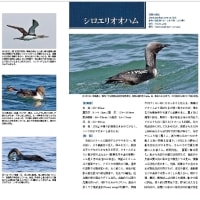

①アホウドリ

8月25日に幼鳥(下の写真)、11月13日に若鳥(4歳弱・年齢は標識による;冒頭写真)各1羽が、浦幌町厚内沖で観察・撮影された。掲載写真は11月の若鳥。いずれの個体にも足環が付いており、伊豆諸島鳥島生まれ。11月個体は番号が判読でき、2008年1月に鳥島で生まれ、同年5月に標識された個体であることがわかった。十勝では1996年8月に厚内沖で観察された(写真の有無など詳細不明)ほか、本年5月4日にも本種幼鳥と思われる2羽を、同沖で遊漁船の船長が目撃している。個体数回復にともなって、道東太平洋海上や根室海峡で観察される機会が増えている。

アホウドリの幼鳥

2011年8月 北海道十勝郡浦幌町

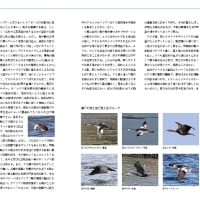

②ミナミオナガミズナギドリ

10月4日厚内沖で1羽が、多数のオオミズナギドリとともに観察・撮影された。十勝初記録と思われる。本種はかつて迷鳥とされたが、北日本の太平洋海上には夏から秋に定常的に飛来しており、釧路~根室の海上や根室海峡でも、多い時には10羽以上が観察される。十勝沖にも時期や海況によっては、もっと飛来している可能性が高い。

ミナミオナガミズナギドリ

2011年10月 北海道十勝郡浦幌町

③コシジロアジサシ

8月25日に成鳥1羽が厚内沖で観察された。十勝初記録と思われる。最初クロトウゾクカモメに追われていたが後に形勢が逆転し、クロトウゾクカモメを追いかけていた。本種の渡りには謎が多いが、2010、11年の8月下旬には釧路から根室にかけての海上で計6羽を観察しており、繁殖地(サハリン、カムチャツカなど)からしても、同時期に通過している可能性がある。

コシジロアジサシ成鳥

2011年8月 北海道十勝郡浦幌町

クロトウゾクカモメに追われるコシジロアジサシ

2011年8月 北海道十勝郡浦幌町

この後形勢が逆転し、クロトウゾクカモメが追われることになる。

④ウミオウム

厚内沖で1月23日63羽、2月27日119羽、3月26日10羽、11月13日1羽が確認された。本種は稀な冬鳥として少数が北日本海上に渡来するとされ、記録、個体数とも少なく、これだけの数の記録は国内でも稀有といえる。識別等の問題でこれまで見逃されていたのか、今年だけの現象だったのかは不明。十勝での客観的証拠のある記録は初と思われる。

ウミオウム

2011年1月 北海道十勝郡浦幌町

本種については「ウミオウム」の記事も参照。

⑤エトピリカ

厚内沖で6月16日に1羽、7月14日に2羽が観察・撮影された。掲載写真は6月のもので、一見成鳥夏羽ぽいが黄色の房毛を欠くことなどから亜成鳥と思われる。過去には2005、2007年9月に浦幌町昆布刈石への死体漂着(各1羽:写真あり M.N氏)、2010年5、10月の厚内沖での観察例(前者は成鳥?で写真なし、後者は幼鳥で写真あり)がある。本種は国内の繁殖地での生息数は40羽程度と非常に少ないが、千島列島では多数繁殖しており、繁殖前の若鳥や、あるいは非繁殖期には道東の海にも広く分布しているのかもしれない。

エトピリカ

2011年6月 北海道十勝郡浦幌町

⑥ツメナガセキレイ

9月22日に浦幌町朝日で1羽が、S.K氏により観察・撮影された。性・齢は不明だが全体的に羽衣が一様で黄色みの乏しいこと、下嘴が淡色なことなどから幼鳥ではないだろうか。亜種は不明。本種は2009年5月に豊頃町大津で亜種マミジロツメナガセキレイが観察・撮影されている(M.K氏)ほか、9~10月に上空を通過する声を聞いたことが何度かある。分布を考えるともう少し出ても良さそうだが、あまり地上に降りないのかもしれない。今回観察されたのも台風通過後の水たまりということで、荒天を避けたのかもしれない。

⑦ギンムクドリ

7月31日に浦幌町豊北でR.M氏が観察・撮影し、その後8月10日頃まで複数の観察者によって確認された。滞在中は主に酪農家の堆肥付近で、ムクドリやコムクドリの群中に見られた。頭部が白色で背、胸から腹にかけてが銀色、翼には金属光沢のあることなどからオス成鳥であろう。本種は主に中国中・南部に分布し、小規模な渡りしか行なわず、従来日本では南西諸島や九州などで少数が越冬する程度だった。しかし、浦幌では2007年10月にも1羽が観察され(S.K氏)、他に道内では札幌で越冬の記録、日本海側離島での記録がある。また、近年では東日本での記録も出つつある。なぜこのようなことが起こるかは不明だが、例えば南西諸島など越冬地が重複する地域で越冬した個体が、ムクドリとともに北や東へ渡るというのは、想像力を膨らませ過ぎだろうか?

ギンムクドリ(左;右はムクドリ)

2011年8月 北海道十勝郡浦幌町

*

掲載した7種のうち、5種が海鳥である。これは海鳥の分布や生態に関する知見が乏しく、いわゆる「珍鳥」とされる種が多いからである。しかし、ウミオウムの例からも明らかなように、実際にはかなり飛来している種も少なくない。今回の5種も、今後海上での観察や調査が進めば、十勝沖を含む道東太平洋には、数の多少はあれ定期的に飛来している可能性が高い。

ここで紹介したもの以外で情報のあった珍鳥としては、ナキイスカ(4月音更)、ミヤコドリ(6月豊頃)、コホオアカ(10月帯広)、シロハラ(10月帯広)などだろうか。変わったものとしては、10月に足寄でコシジロウミツバメが拾得されている。本種は沖に出てもなかなか見ることができないが、時折内陸部に迷行する。ヒグマの胃内容物から羽毛が出て来たという、冗談みたいな話もある。毎シーズン当たり前のように見ているハクガンやシジュウカラガンの群れも、国内的には十分羨望の的である。

珍鳥でいま気になっているのは、帯広川のクビワキンクロ。2005年10月の初渡来以降毎冬訪れて我々の目を楽しませてくれた彼の、今年の所在を一向に聞かない。渡来年は幼鳥だったので、今年6歳ということになるが心配なところである。あの個体が来なくなったら、特に北海道での観察はかなり難しくなるだろう。

クビワキンクロのオス

2008年2月 北海道中川郡幕別町

今年も残すところあとわずか。2012年はどんな珍鳥が十勝に舞い降りてくれるだろうか?無論、珍鳥と出会うことだけがバードウオッチングの醍醐味ではないが、発見した時の驚きや喜びは我々をフィールドに誘う原動力の一つであることは確かだろう。

(2011年12月16日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます