10月10日 (月)

身体に異常を感じたことなどないが、糖尿病と診断されてから長い歳月が経つ。「糖尿病」というより「高血糖症」というべきかと思っているが、以来2月に1度の間隔で病院を訪れ血糖値の検査を受け、糖尿薬を貰ってきた。

現在、貰っている糖尿病の薬は、「ジャヌビア50㎎」1錠と「メトグレコ50㎎」2錠、これを毎朝服用している。

糖尿病と診断された当初は、薬は貰わずに専ら「運動」と「食事」に気を付けることで血糖値管理を行っていたが、やがてそれでは不十分だとされ「ジャヌビア」を飲まされるようになり、しばらく推移したのち、最近では「ジャヌビア」だけでなく「メトグレコ」まで飲まされるようになっていた。

過去2ヶ月間における平均血糖値を示すといわれるヘモグロビン(HbA1c)値が血糖値管理にとってもっとも重要な指標だとされ、私の場合は管理目標値は次の表に基づき 7.0%未満に置かれていたのである。

HbA1cの数値は、最初の頃は6%後半だったが、最近はなかなか7%を下回ることができず、今年に入ってからは7~7.5が常態になっておりちょっと不安だった。

そして、数日前の受診では、HbA1cは、相変わらず7.3%という数値を示したので、これでは医者からはもっと節制に励むよう言われるだろうと覚悟した。

ところが、これまでのかかりつけの医師が独立・開業したとかで、代わりに表れたのが本院院長のH医師。

この数値をみて、これまでと全く違った所見を言うではないか。

「この数値なら貴方の年齢からみて理想的」だと言う。さらに「血糖値管理は年齢の1/0の範囲にあれば問題ない」とまで言い切るのである。

そうであるなら私の場合は8.6%まではいいということになるではないか。

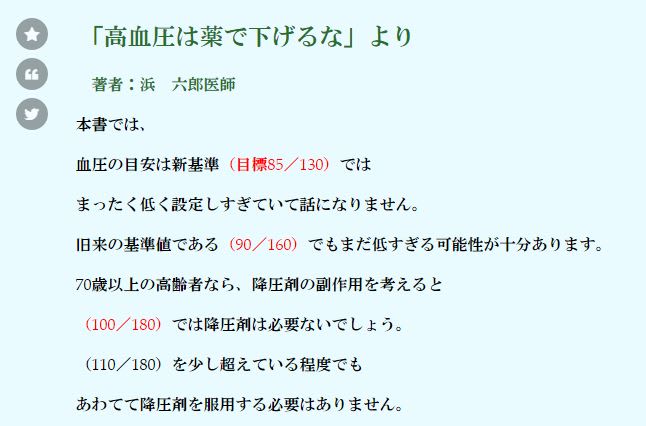

これまで長年にわたって目標値としてきた「7.0%未満」という線は誤りだというのか。あるいは基準値が変わったとでもいうのであろうか。

そんな話はこれまで聞いたことがなかった。私にとっては嬉しいことだが、いかに本院長の言葉とはいえ半信半疑、頭を傾げながら帰宅した。

糖尿病医学会が糖尿病の管理目標値を変更したのだろうか?そういえば何年か前にHbA1cの管理目標値がそれまでより0.4%緩められたことがあったを思い出した。

こうしたことを調べるのにはインターネットを使うのがいい。

早速、調べてみたら、その答えは直ぐに見つかった。

なんと、ごく最近の2016年5月20日に策定されたという次の表である。

「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標」

この表は、高齢者は心身機能の個人差が著しいことに着目して「高齢者糖尿病の治療向上のための日本糖尿病学会と日本老年医学会の合同委員会」が昨年5月に設置され論議が重ねられて策定したとのこと。

その基本的考え方は「高齢者の特徴や健康状況、すなわち年齢、認知機能、身体機能(基本的ADL、手段的ADL)、併発疾患、重症低血糖のリスク、余命などを考慮して個別に設定する」とある。

私の場合、糖尿病薬を飲んでいるので、この表から、ざっくりいえば8.0未満ならOKということになるようだ。

ならば、これからはあまりHbA1cの数値の上下にこだわらず、これまでどおりの「運動」と不摂生にわたらない食事生活を楽しんでいけば、それで十分、ということになる。

なお、この表とは別に、 H医師のいう「年齢の1/10%」ということを記した直接の記事を探してみたが、これは見当たらなかった。

(参考となる記事)

高齢者糖尿病の血糖コントロール目標について

/

/