本が好き!な、りなっこのダイアリーです。週末は旦那と食べ歩き。そちらの報告も。

本読みの日々つらつら

米原万里さん、『オリガ・モリソヴナの反語法』

『オリガ・モリソヴナの反語法』を読みました。

“「ああ神様! これぞ神様が与えて下さった天分でなくてなんだろう。長生きはしてみるもんだ。こんな才能はじめてお目にかかるよ! あたしゃ嬉しくて嬉しくて嬉しくて狂い死にしそうだね!」” 11頁

この作品全体を貫いて読み手を魅了してくるのは、オリガ・モリソヴナという女性自身の放つ、他に類のない強烈な個性や誇り高さ、まわりの者を惹きよせて巻き込まんばかりのキラキラした個性と、すっくりとした生命力そのものだと思います。そして、彼女を語るのに忘れてはならないのが、語彙の豊富な反語法です。物語の冒頭を読み始めると、そのことがすぐに伝わります。

ううむ、これは楽しい…。ロシア語に反語法というレトリックがあったことも知りませんでしたが、この作品を読んでいてオリガのそれが出てくると、“あたしゃ嬉しくて嬉しくて嬉しくて”(こっちは本当)。あと、ロシア語は罵り言葉が豊富なのですね。いや、勉強になりました(かなぁ?)。

子供の頃プラハのソビエト学校に通っていた主人公の志摩は、名物舞踊教師オリガ・モリソヴナや、オリガと仲の良かったフランス語教師エレオノーラ・ミハイロヴナたちの纏っていた謎の部分がどうしても気になり、30数年後のモスクワの地で、彼女たちの過去を辿ってみようとしていました。時々挿入される楽しい回想の部分と、徐々に明らかにされていくスターリン時代の苛烈な粛清を生き延びた女たちの話の部分とが、この物語を凄まじい明暗に分けているのです。

例えば花のような青春の時間を、家族の安否も知らされないまま収容所で過さねばならなかった女性たちがいた。酷いことだと思う。それだけを突きつけられたら、私は言葉を失う。けれど、この物語の中の彼女たちは、そんな過酷な運命に屈することなく、僅かな希望にしがみ付きながら、人としての誇りを失わずに助け合って生きようとしていた。その姿の尊さにすくわれる時、物語の力を感じました。

残酷な歴史の中に埋もれそうになりつつ、どんな風にも折れまいとして、しなやかに撓んで咲いていた花の存在がある。

謎解きものとしても存分に楽しめました。オリガの過去と、オリガの周りにいた人たちの過去が色んな風に絡まりあって、時間を隔てて彼女たちの軌跡を追うモスクワの志摩にも、幾つかの出会いが訪れます。遠すぎる時を経て、それぞれにパズルのピースを持って、彼女たちは語り出す…。

(2007.6.26)

山本昌代さん、『緑色の濁ったお茶あるいは幸福の散歩道』

『緑色の濁ったお茶あるいは幸福の散歩道』、山本昌代を読みました。

“歩行のための秘薬――それは、河柳三両、人参二両、白龍脳一両、熊胆二匁五分、以上を練り丸薬としたものである。

歩行の最中に、朝夕五―七粒ずつ服用する。

冬は五、六里毎に五粒、夏場は七、八里で五粒ずつ口に含む。

日に何千里という距離を、飛ぶような速さで歩き、疲れを知らない神足歩行術と呼ばれるものは、その昔、天狗の技としても伝えられた。

聞くところによれば、修験道とも伊賀や甲賀の忍者たちの術とも、関連があるという。” 7頁

淡々と。淡々と。どこまでも、たんたんたんと…。

こんなに淡々とした語り口の小説を読むのは、随分と久方ぶりのような気がします。

佇まいに惹かれて衝動買いをした作品です。作家さんの名前には見覚えがありましたが、このタイトルを見たのは初めてでした。こういう長いタイトル、結構好きです。どんな物語が待っているのか、覗いてみたくなります。

例えば同じ事柄に対して、もっと賑やかに騒ぐ人たちだって世の中にはいるわけだけれど、私にはこの一家の静かな生活やささやかな決まりごとがとても愛おしく感じられるのでした。

とても不思議な小説でした。家族という有機体にいつの間にか取り巻かれているようで、短くてつるつると読んでしまえるのに、何かが心に引っかかっていく小説です。鱈子さんの家族一人一人の、あまり器用ではなさそうな人となりも、省略の多い会話の中の僅かな齟齬も(そこがまた、いかにも家族らしい)、鱈子さんの病気も、鱈子さんの夜見る不吉な夢も、少しずつ心に引っかかって、静かに少しずつ降り積もっていくようでした。 主語が時々曖昧になって、家族同士がシンクロしているみたいな描き方も面白かったです。

主人公の鱈子という名前とか、彼女の抱える難病の「バリリロロニ四肢機能全廃」という病名。これは笑ってしまっていいのかしらん…という、自分の戸惑いが可笑しくなってきます。

(2007.6.22)

多和田葉子さん、『カタコトのうわごと』

『カタコトのうわごと』、多和田葉子を読みました。

“型にはまった物の見方をうまく引用できないから、何もかも自分の頭で考えないとならない。だから、嫌でも真剣さが出る。滑稽さも出る。おかしくて、直接的で、映像の鮮やかな「外国語文学」がわたしは好きだ。” 130頁

“二〇四五年ともなれば、妻は食パンで出来ている。前夜に材料を揃えておいて朝の四時には自動的にパン焼き器のスイッチが入り、サラリーマンでもせめて出勤前に一目、妻の姿が見られるようにする。” 214頁

私にとっては、目から鱗がごろごろ落ちる一冊でした。多和田さんがドイツ語で作品を書かれていることは知っていたのですが、それが不思議だったのです。何ゆえにドイツ語で…という、素朴な疑問でした。そしたらば、その答えがこの本の中に用意されていて思いもよらない内容だったので、目鱗…でした。

なるほど。言われてみれば、そういうものか…と得心がゆくけれど、言われなければ絶対に私にはわからないことでした。母語のようにはあやつれない不自由さが、必ずしも枷であるとは限らない。言葉って本当に奥が深い…。“外国語文学”と言われてもぴんと来ないかもしれませんが、有名な作品では『悪童日記』が挙げられていました。

他にもはっとさせられることの多い一冊でした。書評や劇評も収められていて、大変面白く読めました。特に笙野頼子さんの『硝子生命論』と水村美苗さんの『私小説 from left to right』の書評が読めたのは、想定外の収穫です。むふふ。

新装版の装幀も好きです。翳りのある白に、タイトルの周りにはうたかたのような加工。カバーを外すと、一面に銀鼠の泡沫があらわれるのです。

(2007.6.20)

竹内真さん、『カレーライフ』

『カレーライフ』、竹内真を読みました。

“あるがままの自分でいい。美味けりゃいいじゃないかという意見のワタルも、プロとして出すならスパイスには精通しておけというサトルも、多分どっちも正しのだ。さまざまな要素をすべてのも込む包容力こそがカレーの素晴らしさなのだし、僕自身のだらしなさや未熟さもそこで許される気がしたのである。” 534頁

やー、面白かったです。タイトルのストレートさもさることながら、黄色一色のデザインというわかり易さにも惹かれた一冊です。内容の方も真っ直ぐで、清々しい気持ちになりました。

物語の主人公ケンスケは、そもそもは父親の勘違いといういい加減なきっかけから、生前祖父が営んでいた洋食屋のお店を、カレーライス店という形で引き継ぐことになったのでした。成り行き上とは言え、カレーライスには祖父の思い出ともあいまって思い入れのあるケンスケは、四人のいとこたちとの約束を思い出します。「みんなでカレー屋をやろう」、という幼い日の約束を。

開店にたどり着くまでの話だけでこの長さ! …なのですが、わいわいと賑やかな空気が流れているのがとても楽しくて、ストーリーも小気味よく転がって行くので長すぎるとは感じませんでした。

記憶の中の“じいちゃんのカレー”の味を再現するべく試行錯誤を重ねるうちに、浮かび上がってくる祖父の過去にひそむ謎の部分。カレーの味の探求が、いつしか彼らのルーツにまで繋がっていく仕掛けが巧みです。どんな食材でも受け止めて、より深みを増しながらまとめ上げるカレーそのものみたいな小説でした。

色んな要素がほうり込まれていて、ややもすれば“ごった煮”になりそうなところを、まさにカレーのスパイスがちゃんと収斂させていく…。

全ての章のタイトルに“カレー”が付いていて、目次を見ているだけで楽しくなります。「おでんカレー・キャンプ風」とか「おみやげカレー・バーモント風」といった具合。

解説が安西水丸さんなので、適材適所に思わず笑ってしまいました。

(2007.6.19)

皆川博子さん、『薔薇忌』

『薔薇忌』、皆川博子を読みました。

目次は、「薔薇忌」「禱鬼」「紅地獄」「桔梗合戦」「化粧坂」「化鳥」「翡翠忌」となります。

この短篇集は、芝居にたずさわって生きる男女それぞれの物語から成っています。舞台の上で他人になりすます役者たちと、それを様々な方向から幇助する生業に就く者たち。或いはそれはもしかしたら、虚と実の妖しい二重性にとり憑かれ、その中毒から抜け出せなくなった人々…と言い換えても良いのかも知れません。

虚を演じることと実を生きることとが、どうしようもなく分かちがたく重なり合っていく。虚と実とがその領域を侵し合い、隙あらば入れ代わろうとしてさいなみ合う様を描く筆致は、時に華麗に、時に凄惨に残酷に、そのあわいにあるものを掬い上げていきます。闇の中のたった一本の蝋燭の灯を眩く感じるのにも似た、矛盾と魅惑に充ちた眩暈感は皆川作品ならではです。

舞台に立ち、いつも別人を演じる女優は、いつしかいにしえの“寄り座し”と同じ存在に成り果ててしまう宿命なのかもしれない。演じるということの本質に限りなく迫り、極めてしまったなら、虚と実の間にあるはずの確かな境界線が見い出せなくなってしまうのかもしれない。皆川さんの幾つかの作品には、そんな風に境界線を見失った彷徨い人がしばしば登場する。そして時には、生者と死者さえ易々と入り混じってしまう。

この短篇集の表題作「薔薇忌」は、物語の語り手と聞き役になる劇研の後輩との会話の部分が多くを占め、その会話で話が進んでいくのですが、そのノンシャランな喋り方がよかったです。

薔薇は格別。薔薇には薔薇のためだけの場所がある。

(2007.6.18)

エリック・マコーマック、『パラダイス・モーテル』

『パラダイス・モーテル』、エリック・マコーマックを読みました。

“「ザカリー、正直いって、これは小説ではありません。ゆるやかに結びつけられた短篇の集まりにすぎません」

彼があまりにもすばやく自己弁護したので、彼女はびっくりした。

「それが人生というものだ。小説のふりをしたひと握りの短篇というやつが」” 174頁

いつまでも繰り返し反芻していたい小説、であった。たたみかけてくる数々のエピソードの細部、その隅々まで、物語の命が宿っているように思えて。ためつすがめつ眺めてみたりしゃぶってみたり、そう…せずにはいられない。

水底に沈む小石たちの一つ一つが耀きを放っているようで、目を離せなくなる。拾い上げて、確かめたくなる。水は先へと流れてしまうのに。

物語の一番外側にいる主人公(語り手)についての導入部の後は、外科医の4人の子供たちのシュールで驚異に満ち満ちたエピソードの部へと移っていきます。けれどもそれは謎が謎を呼ぶようなもので、何だかとても奇妙なのです。4人の子供たちの誰にも、結局手が届かないもどかしさ。その違和感を抱えて読み進んでいくと、たどり着く先にあるものは…。

衝撃のラストがまた素晴らしいです。凄いです。心ゆくまで酔わせてくれる作品です。

(2007.6.15)

清水博子さん、『カギ』

『カギ』、清水博子さんを読みました。

この小説は、2002年1月1日の冒頭から一年後のラストまで、ほぼ交互に並べられた姉妹それぞれの日記から成っています。ウェブ上で日記を公開している妹と、パソコンで自分だけが読む日記を綴っていく姉。読まれることを意識した日記と、自分のためだけの日記…。この二人の姉妹の仲と、彼女たちを取り巻く人間関係等については徐々に明らかにされていくのですが、いちいち喉につっかえて上手く飲み下せない。特に妹の存在が、かなり薄気味悪くて喉の異物感。

妹のウェブ日記を読んでいると、時々虚構が入り混じっているのですがそれは大目に見るとしても…(実はブログってそういうものかも)。それ以上にひっかかるのが、ちらちらと覗くいびつな選民意識のようなものだったり(西宮市在住だけれど芦屋出身とか、執拗に言っている)、ブランドの知識を継ぎ接ぎしただけの幼稚な上昇志向だったりします。そしてそこを他人から揶揄されても、未成熟で凡庸な彼女の自我にはあまり堪えないでし、それどころかどんどん打たれ強くなっていくようです。苦笑をもらしながら読んでいる内に、背筋が寒くなってきます。

何だか妹が不気味だな、異様だな…と読み進んでいくと、異様なのは妹だけではなく姉妹の関係も相当に歪んでいるのがじわじわとわかってきます。その辺からはもう、まるでホラーのような様相を呈します。そこからが俄然面白くもあり、一筋縄ではいかない作者の企みに舌を巻きました。

ウェブ上で日記を公開している妹と、パソコンで自分だけが読む日記を綴っていく姉。設定のからして秀逸ですね。日記を盗み読み合う姉妹…これだけでホラーの要素がありますわ。ぞわぞわっ。

(2007.6.14)

皆川博子さん、『妖櫻記』

何て面白い読み物でしょう。ほぼ文字通りに血が沸いて(げ)肉が躍っちゃう(うげ)んだな…これが。

『妖櫻記』、皆川博子を読みました。

実はおどろおどろしい内容を想像していましたが、ちょっと違いました。おどろおどろしいだけの伝奇ものとは違う、作品全体を突き抜けるある種の明るさ…を感じました。全身全霊で人を憎んだり愛したり、時にはがむしゃらに誰かを守ろうとしている。その潔さが清々しくて、不思議といっそ爽快でもあったのでした。

なんていいますか…。ここに跋扈する怨霊やら呪術やらは、原初の荒削りで野蛮な力にこそ通じているから禍々しさはあまりないし、それ以上に力強く図太いのが人間たちのみなぎる生命力なのです。

惨殺された玉琴の怨霊。恐れ知らずで、ひたすら己の欲望にのみ忠実な野分の野性美と残虐性。南朝の皇孫である立場を弄ばれ、常に無常観とともにある少年阿麻丸の数奇な半生。可憐な桜姫の魔性。

残虐なのに憎めない悪党百合王や、一人で野分と玉琴の因縁の秘密を抱える忠義者兵藤太などなど…。個性的で魅力的な登場人物が多くて、皆の関係や思惑が複雑に絡み合う様がかなり楽しく読めました。

あ、あと、真言立川流(『狂骨の夢』にも出てくる)の存在が絡んできたときには吃驚しました。いつも皆川さんの歴史ものは、そういう闇に葬られた存在を教えてくれます。そこに容赦なく描かれているのは、人の濁った欲望や、その欲望に操られた蒙昧な彼らの姿です。底知れない恐ろしさを突きつけてくるようで、ただただ圧倒されます。

(2007.6.13)

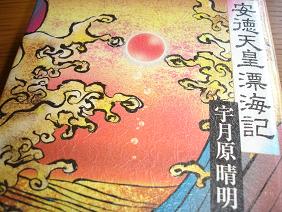

宇月原晴明さん、『安徳天皇漂海記』

『安徳天皇漂海記』、宇月原清明を読みました。

“「不可思議なるものはな、魅入るのだ。すべて不可思議なるものは、はるか上天(テングリ)へと続く彼方の消息を帯びている。彼方は人に憑き、人は彼方に魅せられてやまない。魅入られた魂が何事もなくこの世に還ってくることは、汝が思っているほど容易ではないのだ」” 287頁

怒涛の語りに押し流されました。

第一部に登場するのは、源実朝やかつての彼に仕えた側近である武者です。そして語り手はその元側近。時を隔てて当時を振り返りつつ、彼が語る驚くべき事実を孕んだ物語。彼のみが知る、将軍実朝の真実…。

見てきたかのような辻褄合わせで要所要所に実朝の歌が挿し入れられ、「きっとこの歌はこの時の…」などとまことしやかに語られるのが、なかなかどうして快感です。百も承知で騙られる快感、とでも言いましょうか。

第二部に登場するのは、時を経、万の波を経た南宋の皇帝です。そして、皇帝の終焉の運命にほんの少しだけ交叉して行くマルコ・ポーロの軌跡や、クビライの姿も出てきます。その語り口や、めくるめく異国情緒の中の典雅な美しい幻想性は、私の大好きな澁澤龍彦の『高岳親王航海記』へのオマージュに仕上がっているのです。なんと…。そして第一部と第二部をつなげる存在が、神器に封じられた幼き帝。

この作品の魅力は、ある種のまがまがしさにもある気がします。特に第一部では、纏いつく様な不吉な禍々しさにすっかり魅了されてました。あとはやはり、めくるめく絵空事に見事に騙されたい…という欲望をすごく巧妙にくすぐってくるところ、かしら。

(2007.6.11)

清水博子さん、『処方箋』

清水さん、3冊目。

『処方箋』、清水博子を読みました。

ある意味、凄まじい筆力である。読んでいてかなり気持ち悪くなった。ざわざわと神経を逆撫でしてくる描写には、確信犯的な下品さがふんだんに振りかけられている。相変わらず一つ一つの文章がかなり長くて、なるべく鷹揚を心掛けながら読むけれど、そこにもまたちょっとしたストレスがある。

どうして私はこの作品を楽しんで読めるのか…と、我ながら首を捻ってしまった。いや、“楽しむ”というのはやっぱり違うか。カタカナの順列みたいに延々続く、薬品名の列記に辟易したり。

ディテールがまた、憎いほどに巧いのだ。主人公の沖村が恋人と友人の姉と一緒に食事をする件で、女たちが上海蟹をむさぼり喰う場面があり、本当に背中に粟が生じそうになった。蟹の料理って、改めて食べている様子を表現されるとグロテスクなものなのね…。ちぎったり啜ったり。

兎に角殺伐としている。それなのに、踏み込んでしまったら抜け出せなくなる。

(2007.6.5)

| « 前ページ |