【※】gooブログのサービス終了に伴い、アメーバブログに移転しています。

https://ameblo.jp/qq-otenki-s/entry-12897845852.html

私は本来「ローカル気象」を専門としています。気候変動のような「グローバル気象」の問題とは対極にあります。しかし、最近は何かと「独自の見解」を問われることが多くなりました。いわば「必要に迫られて」勉強しているようなものです。

また、気候変動などのグローバル気象は、関係する専門分野が余りにも広大で、またバラエティに富む議論も盛んに行われております。そこで、それらの理解のための一つの「取っ掛かり」や「たたき台」として、ここにメモを書き記します。私もそうですが、読者各位の勉強の一助となれば幸いです。

まずは、世界と日本の気温の変化を見てみましょう。気象庁HPに掲載されている観測データを基に、直近130年程度の年平均気温偏差の変化をグラフに表してみました。

このグラフからは確かに気温上昇の傾向(上昇トレンド)が認められます。小刻みのアップ・ダウンはあるものの、長期的には緩やかな上昇傾向が現れています。この背景には「人為的要因」と「自然変動」が挙げられます。

この2つの要因について深堀するべく、例えば次のような「特性要因図」の形で整理することができます。ここでは、自然変動について簡単のため「地球内変動」と「地球外変動」の2つに集約しています。前者は主に大気・海洋などに関する変動、後者は主に太陽活動などの影響を想定しています。

また、世界規模(グローバル)の気温上昇と地域規模(ローカル)の気温上昇を混同してはいけません。ある地域の気温上昇には、グローバルとローカルの両方の影響が含まれます。グローバルの気温上昇は、いわば「ベースライン」の上昇です。さらにローカルの事情として土地利用の変化に伴うヒートアイランド現象など、その地域に特有の影響が加わるのです。つまり、次の式のように考えます。

続いて、気候変動のプロセスを「フローチャート」の形に整理してみました。ここで「フローチャート」が登場するというのは、情報処理の名残ですね。

出発点は「人間活動の影響」と「自然変動」です。まずは「人間活動の影響」により、温室効果ガスが増加します。一部は海洋に吸収されますが、残りは大気中に放出されます。その各々が熱の蓄積や海面水温・平均気温の上昇に寄与します。その一方で「自然変動」が海面水温・平均気温の上昇に寄与する過程も考えられます。そして、これらの影響がやがて海面上昇や異常気象につながるのです。

要は「人間活動の影響」と「自然変動」のどちらの影響もあり得る、と言うことです。一方を肯定することが、同時に他方を否定することにはなりません。ただ、どちらの影響がより支配的なのかは、私には判りません。確かなことは、観測データによると「現状は平均気温・海面水温の上昇傾向が現れている」ということです。

そして、従来は余り見られなかった現象や傾向が現れることが多くなりました。これらは「異常気象」と呼ばれるようになりました。ただし、安易に「異常」を多様してしまうと、やがて「異常」と言う表現自体が「通常」のものとなります。それはすなわち、本来「異常」という表現を以て強調すべき「異常性」が認識され難くなるということです。どこまでが「通常」で、どこからが「異常」なのか、その線引きは非常に難しい問題です。

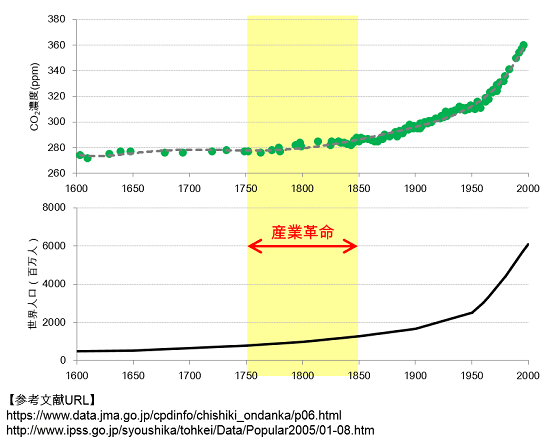

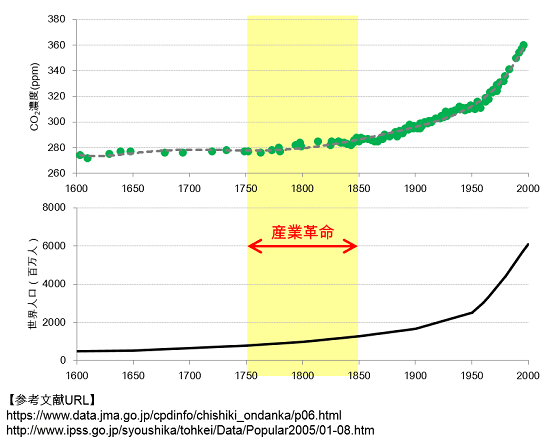

さて、温室効果ガスの代表として槍玉に上がるのが二酸化炭素(CO2)です。このCO2の増加と人間活動に関係があるのか気になります。そこで、1600年~2000年におけるCO2の濃度と世界人口の推移をグラフに表してみました。

この結果、1750年以前は両者とも概ね横ばい~漸増で推移する一方、1850年以降は明らかな増加傾向に転じています。この期間の中頃に起きた産業革命(黄色域)が一つのターニングポイントとなっているようです。人口増加とCO2の増加は互いに呼応するような動きを示しました。

その一方で一つの疑問がありました。そもそも最大の温室効果ガスは「水蒸気(H2O)」のはずです。しかし、地球温暖化などに関する話題で「CO2だけ」が槍玉に上がるのは、いったい何故でしょうか。実は、この疑問を解く鍵は「水蒸気フィードバック」にあります。下図がそのプロセスのイメージです。

人間活動に伴って大気中の温室効果ガスが増加すると、温室効果の働きが増すことで気温が上昇します(人為的な外部効果)。この結果、海水の蒸発がより盛んになるため、大気中への水蒸気の放出が増加します。水蒸気は温室効果ガスなので、さらに温室効果の働きが増すことになります(水蒸気フィードバック)。この辺の詳細な解説は【参考】の記事に述べられています。是非、御参考下さい。

以上から、冒頭のグローバルな気温上昇の「人為的要因」については「人間活動に伴う温室効果ガスの増加がトリガーとなり、水蒸気フィードバックを通じて気温上昇に寄与している」ものと、私は理解しています(ある意味「トランジスタ」のようなイメージでしょうか)。

現在、「脱炭素」「カーボン・ニュートラル」のように「CO2削減」が求められています。これは、炭素の排出を減らすことで水蒸気フィードバックの働きが弱まれば、ひいては気温の上昇を抑制し得ると言うことです。その意味では、炭素がまるで「諸悪の根源」であるかのような物の言い方には違和感を禁じ得ません。

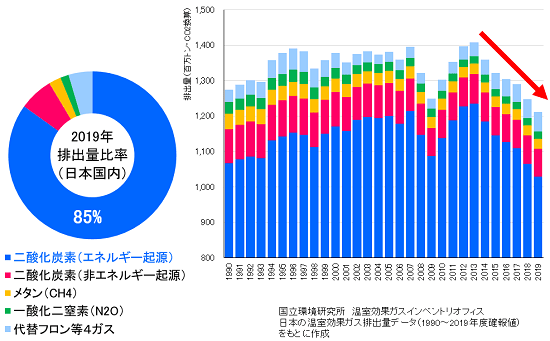

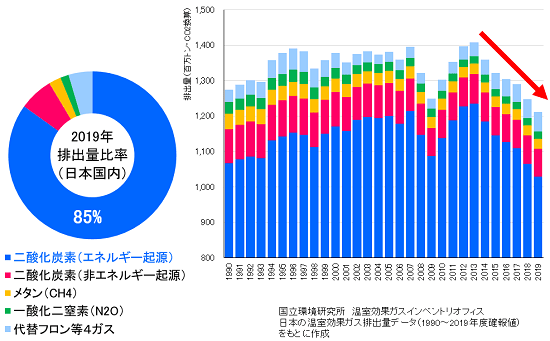

さて、日本国内の温室効果ガスの排出量に目を向けてみましょう。排出量の85%がエネルギー起源のCO2です。さらに、国内のエネルギー・発電の供給資源の約4分の3を化石燃料(火力発電)に依存しています。しかし、年別の排出量に注目すると、2013年以降は年々減少しています。すなわち、着実に「結果」が出ています。この点はもっと評価されても良いでしょう。

そして、結果は「行動」から生まれます。換言すれば「日本国内の高い技術力に基づく高効率の資源活用により、温室効果ガスの排出を抑制している」ことの現れではないでしょうか。

また、環境対策を推進していく上では「原資」が必要です。その原資は「経済活動」を通して調達されます。環境対策と経済活動のバランスを見据えながら、これからの未来を考えていく上で「技術的な選択肢」を増やすことも重要です。

https://ameblo.jp/qq-otenki-s/entry-12897845852.html

私は本来「ローカル気象」を専門としています。気候変動のような「グローバル気象」の問題とは対極にあります。しかし、最近は何かと「独自の見解」を問われることが多くなりました。いわば「必要に迫られて」勉強しているようなものです。

また、気候変動などのグローバル気象は、関係する専門分野が余りにも広大で、またバラエティに富む議論も盛んに行われております。そこで、それらの理解のための一つの「取っ掛かり」や「たたき台」として、ここにメモを書き記します。私もそうですが、読者各位の勉強の一助となれば幸いです。

まずは、世界と日本の気温の変化を見てみましょう。気象庁HPに掲載されている観測データを基に、直近130年程度の年平均気温偏差の変化をグラフに表してみました。

このグラフからは確かに気温上昇の傾向(上昇トレンド)が認められます。小刻みのアップ・ダウンはあるものの、長期的には緩やかな上昇傾向が現れています。この背景には「人為的要因」と「自然変動」が挙げられます。

この2つの要因について深堀するべく、例えば次のような「特性要因図」の形で整理することができます。ここでは、自然変動について簡単のため「地球内変動」と「地球外変動」の2つに集約しています。前者は主に大気・海洋などに関する変動、後者は主に太陽活動などの影響を想定しています。

また、世界規模(グローバル)の気温上昇と地域規模(ローカル)の気温上昇を混同してはいけません。ある地域の気温上昇には、グローバルとローカルの両方の影響が含まれます。グローバルの気温上昇は、いわば「ベースライン」の上昇です。さらにローカルの事情として土地利用の変化に伴うヒートアイランド現象など、その地域に特有の影響が加わるのです。つまり、次の式のように考えます。

(ある地域の気温上昇)=(グローバルの気温上昇)+(ローカルの気温上昇)

続いて、気候変動のプロセスを「フローチャート」の形に整理してみました。ここで「フローチャート」が登場するというのは、情報処理の名残ですね。

出発点は「人間活動の影響」と「自然変動」です。まずは「人間活動の影響」により、温室効果ガスが増加します。一部は海洋に吸収されますが、残りは大気中に放出されます。その各々が熱の蓄積や海面水温・平均気温の上昇に寄与します。その一方で「自然変動」が海面水温・平均気温の上昇に寄与する過程も考えられます。そして、これらの影響がやがて海面上昇や異常気象につながるのです。

要は「人間活動の影響」と「自然変動」のどちらの影響もあり得る、と言うことです。一方を肯定することが、同時に他方を否定することにはなりません。ただ、どちらの影響がより支配的なのかは、私には判りません。確かなことは、観測データによると「現状は平均気温・海面水温の上昇傾向が現れている」ということです。

そして、従来は余り見られなかった現象や傾向が現れることが多くなりました。これらは「異常気象」と呼ばれるようになりました。ただし、安易に「異常」を多様してしまうと、やがて「異常」と言う表現自体が「通常」のものとなります。それはすなわち、本来「異常」という表現を以て強調すべき「異常性」が認識され難くなるということです。どこまでが「通常」で、どこからが「異常」なのか、その線引きは非常に難しい問題です。

さて、温室効果ガスの代表として槍玉に上がるのが二酸化炭素(CO2)です。このCO2の増加と人間活動に関係があるのか気になります。そこで、1600年~2000年におけるCO2の濃度と世界人口の推移をグラフに表してみました。

この結果、1750年以前は両者とも概ね横ばい~漸増で推移する一方、1850年以降は明らかな増加傾向に転じています。この期間の中頃に起きた産業革命(黄色域)が一つのターニングポイントとなっているようです。人口増加とCO2の増加は互いに呼応するような動きを示しました。

その一方で一つの疑問がありました。そもそも最大の温室効果ガスは「水蒸気(H2O)」のはずです。しかし、地球温暖化などに関する話題で「CO2だけ」が槍玉に上がるのは、いったい何故でしょうか。実は、この疑問を解く鍵は「水蒸気フィードバック」にあります。下図がそのプロセスのイメージです。

人間活動に伴って大気中の温室効果ガスが増加すると、温室効果の働きが増すことで気温が上昇します(人為的な外部効果)。この結果、海水の蒸発がより盛んになるため、大気中への水蒸気の放出が増加します。水蒸気は温室効果ガスなので、さらに温室効果の働きが増すことになります(水蒸気フィードバック)。この辺の詳細な解説は【参考】の記事に述べられています。是非、御参考下さい。

以上から、冒頭のグローバルな気温上昇の「人為的要因」については「人間活動に伴う温室効果ガスの増加がトリガーとなり、水蒸気フィードバックを通じて気温上昇に寄与している」ものと、私は理解しています(ある意味「トランジスタ」のようなイメージでしょうか)。

現在、「脱炭素」「カーボン・ニュートラル」のように「CO2削減」が求められています。これは、炭素の排出を減らすことで水蒸気フィードバックの働きが弱まれば、ひいては気温の上昇を抑制し得ると言うことです。その意味では、炭素がまるで「諸悪の根源」であるかのような物の言い方には違和感を禁じ得ません。

さて、日本国内の温室効果ガスの排出量に目を向けてみましょう。排出量の85%がエネルギー起源のCO2です。さらに、国内のエネルギー・発電の供給資源の約4分の3を化石燃料(火力発電)に依存しています。しかし、年別の排出量に注目すると、2013年以降は年々減少しています。すなわち、着実に「結果」が出ています。この点はもっと評価されても良いでしょう。

そして、結果は「行動」から生まれます。換言すれば「日本国内の高い技術力に基づく高効率の資源活用により、温室効果ガスの排出を抑制している」ことの現れではないでしょうか。

また、環境対策を推進していく上では「原資」が必要です。その原資は「経済活動」を通して調達されます。環境対策と経済活動のバランスを見据えながら、これからの未来を考えていく上で「技術的な選択肢」を増やすことも重要です。