【※】gooブログのサービス終了に伴い、アメーバブログに移転しています。

https://ameblo.jp/qq-otenki-s/entry-12897843642.html

いよいよ

5月に入りました。

学会発表も間近に迫ってきています。今回は

「新潟県内における冬の季節風と陸風によるシアーライン発生の数値実験」と題して、また新しい数値シミュレーションを試みました。数値実験を色々と試行する事で、想定した条件に対する局地気象のレスポンスを探ってみました・・・。そんなわけで、もう一度、

基本的な知識をおさらいしてみようと思います。

さて、日本の国土の多くは急峻な山岳地形ですので、局地気象の基本として

山岳地形の影響を考える必要があります。この出発点となるのが山岳地形を乗り越える気流の解析(

山越え気流)です。山越え気流の問題は局地気象の

古典的な問題として多くの研究者によって解析が行われてきました。

まずは、山越え気流の中でも良く知られている

フェーン現象を例に挙げてみましょう。一般にフェーン現象は、山を乗り越えて吹き降りる風が高温になる現象ですが、大きく分けると次の二種類があります。一つ目は様々な気象の記事や教科書等で目にする

湿ったフェーン(熱力学的フェーン/ウェットフェーン)であり、もう一つは相変化を伴わない

乾いたフェーン(力学的フェーン/ドライフェーン)です。

図1.二種類のフェーン現象

飽和した空気の高度に伴う気温変化率(dT/dz)は約0.5℃/100mですが、乾燥した空気の気温変化率(dT/dz)は約1.0℃/100m(

乾燥断熱減率)となります。湿ったフェーンは、山を乗り越える際はdT/dz≒0.5℃/100m(

湿潤断熱減率)の割合で降温する傍ら、山頂付近で水分が凝結→降水を経て空気の外に出て行くために空気自身は乾燥し、山の斜面を吹き降りる際にはdT/dz≒1.0℃/100mで昇温していきます。

一方、乾いたフェーンは、山頂付近を流れる風が、山頂を越えた後に力学的な要因により急降下する事に伴い、断熱圧縮されるために昇温するものです。実際には乾いたフェーンと湿ったフェーンの発生ウェイトは、

最新の研究報告によると「乾いたフェーンが80.8%、湿ったフェーンが19.2%」と言われています(※2021年11月24日・追記)。乾いたフェーンのように、山頂付近の流れが急降下して風下側の麓に強風として吹き降りる現象を

おろしとも言います。

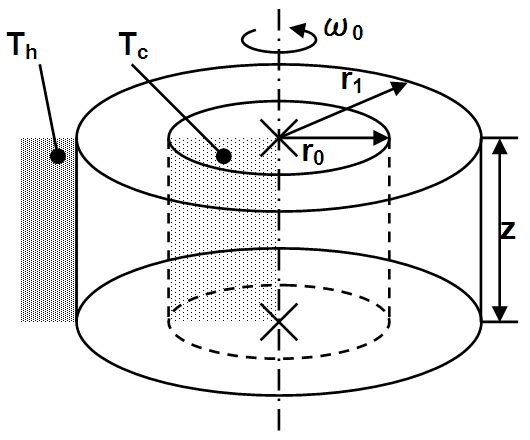

図2.山越え気流のモデル化 (定常流れの理論に基づく)

図2にはこのメカニズムの

解析モデルを示しました。ある高さH

0[m]における等圧面を点線で表し、これを

自由表面と呼びましょう。地表面付近の大気(上空数km程度←山岳標高の2倍程度を目安)を、

自由表面を境に上下2つの層に分ける二層構造で考えます。そして、下側の層の

温位(ポテンシャル温度)をθ

0[K]、上側の層の温位を少し高めのθ

0+Δθ[K]であるとしましょう。この温位(ポテンシャル温度)とは温度に替わるパラメータです。また、左側から速度u

0[m/s]の風が流入するものと考えましょう。そうすると、次に示す

フルード数Frの大小によって山を乗り越える流れの様子が大きく変化します。フルード数の定義には、流入速度u

0の大小が反映されているため、u

0が大きいほど(Frが大きいほど)流れは山を乗り越えやすく、風下でのおろしが発生しやすいのです。

Fr = u0 / { g (Δθ / θ0 ) H0 } 0.5

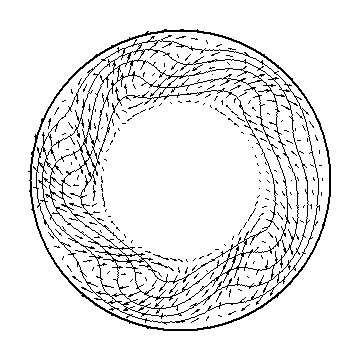

図3.山越え気流の数値シミュレーション

図3には、山越え気流の数値シミュレーションの解析例を掲載しました。初期状態として、図2のような

大気の二層構造を考え、

自由表面は水平であるものと仮定しました。境界条件としては、

左端面から右方へ向かう一様な水平流u

0が安定して流入し、

右端面から流出していくものとします。そして、この流路の途中に山岳地形を模して

三角形の山を置くものとします。この時、流れが山を乗り越える際の流れの特性の違いを見てみましょう。

上の低フルード数では

自由表面は山頂付近で凹状に僅かに陥没しましたが、ほぼ初期状態(=水平状態)を維持しています。山頂付近で風速が一時的に強化された後も、そのまま水平な流れを維持しながら減速傾向にあるといえます。一方、下の高フルード数の場合では、

自由表面は波状にうねり、風下側の麓に向かって風が強く吹き降りる様子が解析されおり、図2の特性が再現されているのが判ります。

このような山越え気流のシミュレーションは、多くの研究者によって既に解析されております。それは換言すると、

シンプルでありながら実に奥が深い、という事の現れでもあるように感じます。この解析モデルの考え方を応用して、実際の詳細な地形条件を考慮した三次元の熱流体解析を行った事例を次の紹介しましょう。

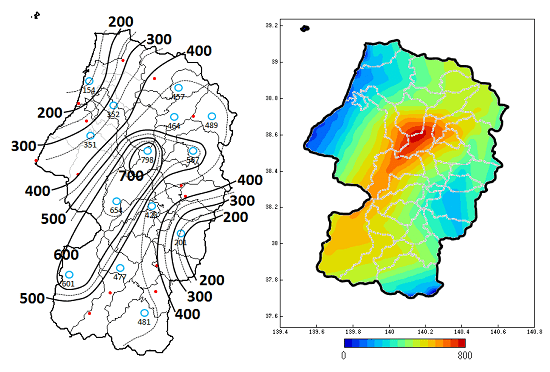

図4.冬型の気圧配置となる条件下での山形県置賜地方におけるフルード数と局地風の関係

まずは冬型の気圧配置となる条件下での山形県置賜地方におけるフルード数と局地風の関係を解析です。局地風は、フルード数が低い場合は季節風とは異なり南よりの風向が卓越する一方、フルード数が高い場合は季節風に沿って西よりの風向が卓越する特性が解析されました。

図5.新潟県上越地方のドライフェーンに伴う高温域

続いて、新潟県上越地方のドライフェーンに伴う高温域の再現実験です。局地風系と気温の特徴(高温域の発生)は、数値モデルの単純さにも関わらず良く再現されましたが、高温域の気温が実際のケースよりも若干高めに計算される等の誤差も見受けられました。

このように、二層構造による山越え気流の解析モデルは

シンプルな構造でありながら、

幅広く応用が効くのです。但し、フルード数やそれに関わる各種のパラメータの決め方で、毎回悩むんですよね・・・。

(p.s.)

さらに詳しいシミュレーションを「

山越え気流の2次元解析」に掲載しています。