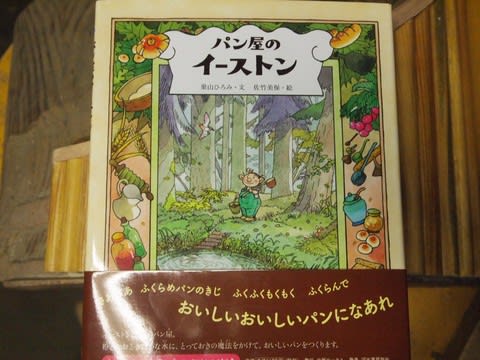

次作パン屋のイーストンにに登場する葦のパンフルートは6000年前からその存在を

知られています。

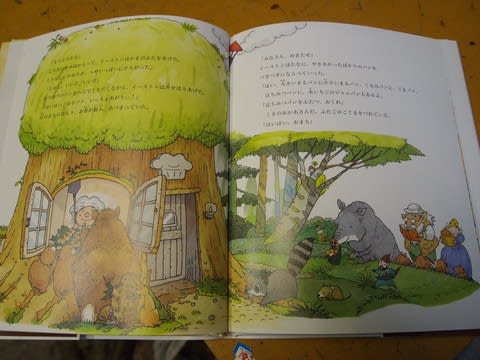

絵本では森のイーストン のお店を中心にいろんなキャラクターを持つ動物たちが登

場いたします。

ルーマニアに伝わってきた楽器パンフルートは、古代ギリシャを期限とする葦笛です。

「パン」というネーミングはギリシャ神話に登場する「牧神パン」に由来いたします。

ミケランジェロなどが登場する約600年前のルネサンス以前はヨーロッパ各国で演奏され

ていたということですが、近代楽器の登場によりその効率の悪さが原因でしだいに使われな

くなりついには人々の記憶から忘れ去られてしまいました。

現在までその原形が伝わってきたのはルーマニアだけといわれています。

ルーマニアでは山岳遊牧民族が羊の群れを追うときに吹き鳴らす笛として使われてきました。

葦のパンフルート、肉厚は薄く細く繊細な音で物悲しい表情となります。

風の音パンフルート制作工房 広島市安芸区上瀬野町205(国道2号線沿い)

連絡先 080-5235-7664 082-894-0854 panfrute@yahoo.co.jp 香原良彦まで