(2014.11.08訪問)

あのとんがり頭の智証大師円珍さん生誕1200年慶讃大法会の秘仏開扉に三井寺を訪ねました。

比叡山延暦寺第五代座主として園城寺を中興した円珍さん縁の宝物が大挙開扉されています。目玉としては

通常は入堂出来ない大師堂が開扉され、国宝円珍さん坐像二体と重文黄不動立像に拝顔出来ます。黄不動立

像は日本三大不動明王軸装絹本黄不動明王を模刻したの身代わり彫像ですが、秘仏になっているためか玉眼

彩色像で非常にキレイなお不動さんです。

▼三重塔。

[ 三井寺 ]

●山号 長等山 (ながらさん)

●寺号 三井寺 (みいでら) 正称 園城寺 (おんじょうじ)

●開基 伝 大友与太王 (おおともよたのおおきみ)

●開創 伝 朱鳥元年 (686年)

●中興 智証大師円珍 (ちしょうだいしえんちん)

●宗派 天台寺門宗

●本尊 弥勒菩薩坐像

▲拝観料500円 特別開扉拝観料別途 朱印300円 駐車場500円

▲拝観時間 8:00~17:00

▲西国三十三カ所観音霊場第十四番札所

▲http://http://www.shiga-miidera.or.jp/index.htm

▲滋賀県大津市園城寺町246 Tel. 077-522-2238

▲京阪石山坂本線三井寺駅より徒歩10分、別所駅より徒歩12分

JR東海道本線(琵琶湖線)大津駅→京阪バス三井寺下車すぐ

JR湖西線大津京駅→京阪バス三井寺下車すぐ

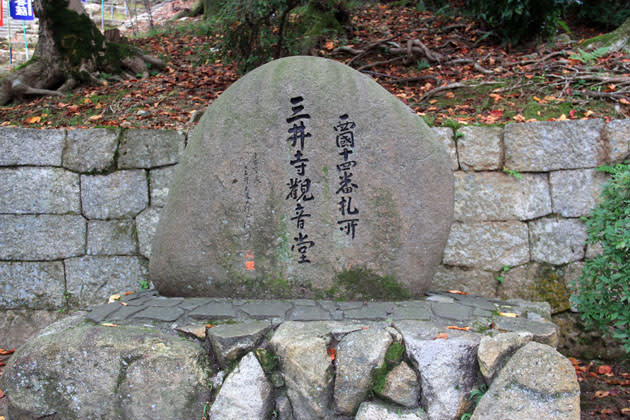

▼寺標。

三井寺縁起 (三井寺HPより抄出)

667年に天智天皇により飛鳥から近江に都が移され大津京が開かれました。672年天智天皇の崩御後、大友

皇子 (天智天皇の息) と大海人皇子が 皇位継承をめぐって壬申の乱が勃発。 乱に敗れた大友皇子の皇子の

大友与多王は父の霊を弔うために田園城邑を寄進して寺を創建、 天武天皇から「園城」という勅額を賜わっ

たことが園城寺の始まりとされています。

▼仁王門 (重文)。重層三間一戸、十二脚楼門、入母屋造、檜皮葺。宝徳四年 (1452年)建立。

以前訪ねた湖南三山の常楽寺から移築されたものだそうです。

▼仁王門から参道額縁見立て。当人額縁のつもりですが。

▼スグ右に釈迦堂 (重文)。桁行七間、梁間四間、入母屋造、檜皮葺。室町時代建立。

本尊 清涼寺式釈迦如来像。

▼手水舎。

金堂エリアにやってまいりました。

▼鐘楼 (重文)。桁行一間、梁間二間、切妻造、檜皮葺。桃山時代。近江八景三井の晩鐘が吊るされいます。

▼金堂 (国宝)。桁行七間 梁間七間、入母屋造、檜皮葺、三間向拝付。慶長四年(1599年)再建。

本尊 弥勒菩薩像 (秘仏)。

▼金堂お参りの人々です。

▼たなびく五色幕。

▼閼伽井屋 (重文)。桁行三間 梁間二間、檜皮葺、唐破風付。慶長五年 (1600年) 。

屋根が金堂西側の屋根に入り込み、正面写真は絶対に無理!

天智、天武、持統天皇の 産湯に使われたことが三井寺の名前の由来になっているそうで、内部の泉はポコ

ポコと湧き出 る音がしてます。

▼金堂北側に菩薩を従えた宗祖円珍さん石像。

▼一切経蔵 (重文)。桁行三間 梁間三間、宝形造、檜皮葺。二層に見えますが裳階です。室町時代。

▼巨大な八角輪蔵。

▼一切経蔵に掛かる綾錦。もうすぐ真っ赤になるんでしょうネ。

宗祖円珍さんの御廟唐院エリアです。

▼左右に灯籠が並ぶ神苑への参道。

▼唐院四脚門 (重文)。唐院の表門。切妻造、檜皮葺。寛永元年 (1624年)建立。

▼唐院灌頂堂 (重文)。桁行五間、梁間五間、入母屋造、檜皮葺。

大師堂拝殿としての役割を備えているお堂です。

▼大師堂 (重文)。前面は唐門、大師堂はその奥です。

桁行三間、梁間二間、宝形造、檜皮葺。慶長三年 (1598年) 建立。

今回の特別開扉の目玉です。二体の智証大師像 (中尊大師と御骨大師) と黄不動尊立像の三体が安置されて

います。

▼黄不動立像 (重文)。(写真はネットから貰ってきました)

像高159.8cm、木造彩色、鎌倉時代。少しばかり睨み不足とはいえキレイなお不動さんでしょう。

黄不動尊立像は軸装絹本黄不動明王 (国宝) の身代わり彫像で、三大不動明王の黄不動軸は現在奈良博に寄

託中。本当はこちらを見たかったのです。

三大不動明王とは●園城寺の黄不動●高野山明王院の赤不動●京都青蓮院の青不動をいいます。

▼三重塔 (重文)。三間三重塔婆、本瓦葺。室町時代建立。本尊 釈迦三尊。

太閤はんによって伏見城に移築された大和比蘇寺 (現世尊寺) の塔を慶長五年 (1600年) 徳川家が三井寺に

寄進したものです。

▼護摩堂。桁行三間、梁間三間、宝形造、本瓦葺。建立年代不詳。

それでは観音堂エリアへ行ってみましょう。

▼参道途中に中国天台宗の祖天台大師智? (ちぎ) の石像。

▼いつの間にかこんな建物が建ってました。収蔵庫です。

▼観音堂への参道。

▼一本だけ真っ赤。

▼観音堂石碑。

▼毘沙門堂 (重文)。桁行一間、梁間二間、宝形造、檜皮葺。元和二年 (1616年) 建立。

▼後補の彩色でしょうが非常にキレイです。

▼鐘楼。総欅造、桁行三間、梁間三間、入母屋造、檜皮葺。文化十一年 (1814年) 建立。

板張り袴腰の量感タップリのカッコいい鐘楼です。

▼梵鐘の真下から見上げてみました。

▼観月舞台。桁行一間、梁間一間、入母屋造、檜皮葺。嘉永三年 (1849年) 建立。

▼観音堂。桁行九間、梁間五間、二層、入母屋造、本瓦葺。元禄二年 (1689年) 建立。

本尊 如意輪観音 (秘仏) 三十三年毎に開扉されるそうですが、今回拝顔できました。

西国三十三カ所観音霊場第十四番札所。

▼観音堂外陣。絵馬やら奉納額などイッパイ、札所らしいですネ。

▼本尊お前立ちの如意輪さんです。この後ろ正堂お厨子に秘仏本尊がおられます。

▼観音堂前に手水舎。

▼観音堂境内を高台から、右上に琵琶湖が見えます。

▼西には比叡の山並みが。右後方は比良山系が見えます。

おしまいに護法エリアです。

▼前庭から護法善神堂を見ます。

▼唐門。板塀は格子透かし、連子透かしになってて中々オシャレな木塀です。

▼本殿護法善神堂。鬼子母神を祀っています。

お釈迦さんのお陰で悪鬼が善神になった記念のお堂かな。お社かお堂かよく判りませんがキレイな形です。

▼堂前の放生池に架かる石橋。

▼最後になりましたが総門です。

▼第十四番札所の御朱印です。

天台寺門宗の総本山園城寺、とにかく広いです、一日で回りきれる広さではないようです。

今日は特別開扉の仏像を中心にお堂を訪ねました。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

こちらの黄不動もなかなかですね。

京都青蓮院の将軍塚青龍殿・国宝青不動が

12月23日まで御開帳ですね。

行かれるのですか?

青蓮院の青不動は裏本堂のレプリカしか見たことがありません。

この御開帳は是非行こうと思っています。

大舞台からの眺望とライトアップも良さそうですネ。

12月に予定してます。

はじめまして、ミニゴリこと山本と申します。

hideponさんは綺麗に写真を撮られてて

上手に掲載されていますね。

ワシも慌てずにきちんと撮らないといけないなと

反省しております。

ワシは11月11・12日に、「本四国お遍路」ツアーに行きました。

今年は開創1200年記念の年なので、ワシと同じように

大勢の人がお遍路巡りされていましたね。

ワシは「記念スタンプと記念御影」目当てみたいですみませんが・・・

あと3回行くと満願になり、来年5月には高野山へ行く予定です。

ワシも「お遍路」ツアーに関して日記ブログを書いております。

本四国お遍路巡り~ミニゴリ徒然日記~

http://minigorism.sakura.ne.jp/ohenro/

できましたら ”応援ポチ”お願いします。

(*^-^*) ニッコリ☆

さて、一つ提案があります、

**人気ブログランキングのバナーについて**

クリックした後、

ランキングサイトへ飛んでいってしまうと

わざわざもう一度自分のサイトに戻ってきてくれるのか?

よほどの内容がなければ戻らないと思います。

なので、

人気ブログランキングでは(他のランキングサイトはわかりませんが)

・・・

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

・・・

というように target="_blank" を挿入すれば

別窓でブラウザーが開くので、

また自分のサイトに戻りやすくなりますよね。

お手数ですが手直しされてみてはいかがでしょうか。

ただ、外部リンクは別窓の方がいいかどうかは

ずいぶん前から議論されているようなので、

最終的には当人の判断に任せます。

***追記***

その後わかったのですが、

クリックをする人が

「ctrlキー」を押しながらポチッとすると、

画面は変わらずに新しいウィンドウが立ち上がります。

画面には現れないので(元の画面が表示されたまま)、

いくつもクリックができることがわかりました。

ただ、そのことをクリックをする人が知っているかだけど。

長文にお付き合い頂きありがとうございました。

写真褒めていただいて恐縮です。

最近のカメラは、シャッター押すだけ、ようできてます。

八十八カ所お遍路巡り、

あと三ヵ寺で満願ですか、たいしたもんです。

ボクなんぞ四国は未上陸、未知の世界です。

とはいえ、お遍路姿には憧れてます。

ポチしときました。