(2016.04.23訪問)

迷車大和路号は春の丹波路を悠々と走っています。三田市郊外、春の野はゆったりまったり長閑でランラン。やがて丘陵地から山麓

へ、そして三国ケ岳の南麓、標高五百メートル位の所に目指す永澤寺があります。ここは丹波篠山や摂津能勢にも近く、両国に跨が

っている所から「摂丹境」とも通称される曹洞宗のお寺なんです。凄い仏がおられるそうなんです。

県道49号線に面して門が三つ並んでいます。だから三門、とは云いません。右から、

▼金鶏門。

▼勅使門。茅葺き勅使門は全国で二カ所しかないそうです。

▼玉兎門。今日はこの門から入山。

いずれの門も昭和四十年再建。

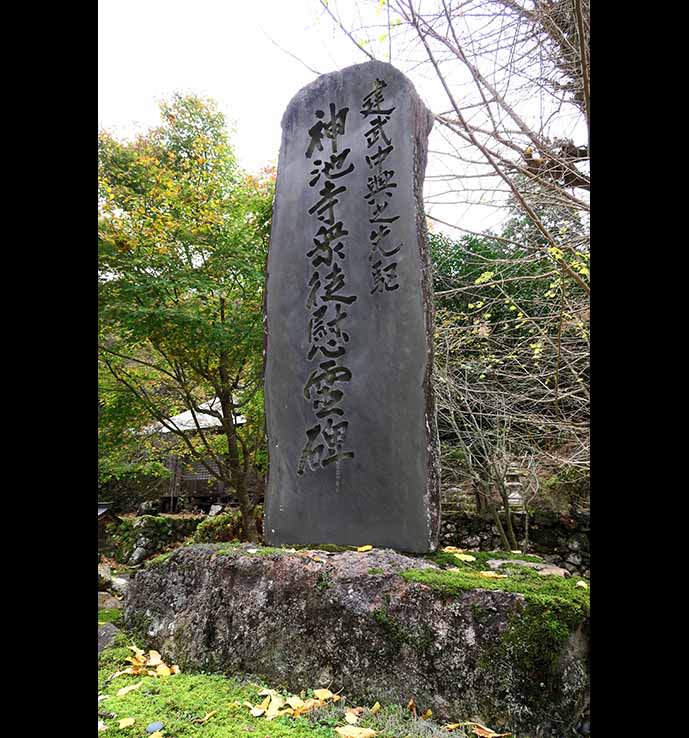

[ 永澤寺 ]

●山号 青原山(せいげんざん)

●寺号 永澤寺(ようたくじ) 通称 摂丹境(せったんきょう)

●宗派 曹洞宗(そうとうしゅう)

●勅願 後円融天皇(ごえんゆうてんのう)

●開基 細川頼之(ほそかわよりゆき) 室町幕府管領、細川家当主

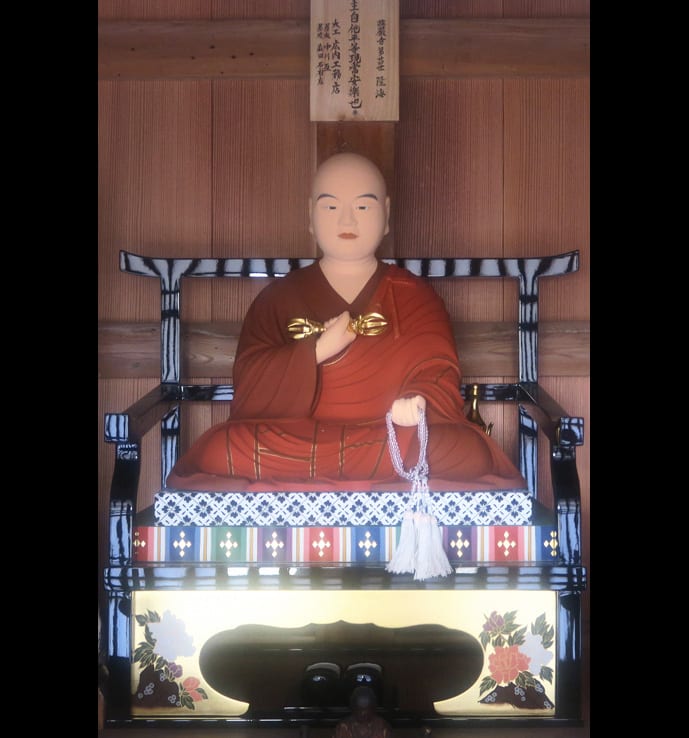

●開山 通幻寂霊禅師(つうげんじゃくれいぜんじ)

●開創 応安年間(1370年頃)

●本尊 釈迦三尊

▲拝観 境内自由 朱印 300円

▲時間 8:00~17:00

▲兵庫県三田市永沢寺210 電話079-566-0401

▲関西花の寺第十一番霊場

▲http://youtakuji.net

▲JR福知山線「三田駅」からバス40分「永沢寺」下車すぐ

舞鶴若狭道「丹南篠山口」ICから南へ約13㎞。

中国道「神戸三田」ICから北へ約18㎞。

ナビに頼るのが無難だと思いますよ。

▼仁王門前の放生池。

▼モダン仁王門。銅板屋根の緑と十二脚の薄朱が凄くいい感じ。昭和四十六年再建。

▼三間一戸、重層の楼門形式の仁王門です。初層両側に仁王さんがいます。

永澤寺縁起 (永澤寺HPより抄出)

永澤寺は、応安年間(1370年頃)五州の大守細川頼之卿が後円融天皇の命により七堂伽藍を建立、通幻寂霊禅師を開祖とする禅寺であ

る。曹洞宗大本山總持寺の直末である。末寺は十七カ寺、通幻禅師ゆかりの寺院は八千九百カ寺を数え通幻派といい、本尊は釈迦如

来、大日如来、阿弥陀如来の釈迦三尊。開祖堂前には大地蔵菩薩、妙高閣には大観世音菩薩、信貴山本尊の御分身毘沙門天が祀られ

ている。建物は、安永七年(1778年)再建された本堂、開祖堂、庫裡、接賓、書院のほか、昭和四十年の台風23号で崩壊した後に再建

された勅使門、玉兎門、金鶏門、山門(仁王門)、妙高閣がある。

▼山号が書かれた仁王門扁額。

▼右に阿形金剛力士。

▼左に吽形金剛力士。

▼一直線本堂への参道。

▼参道右手に手水舎。

▼本堂。

▼本堂。桁裄九間、入母屋造、銅板葺、三間向拝付。安永七年(1778年)再建。

▼関西花の寺木札。

▼本堂扁額。

▼内陣長押の寺号扁額。

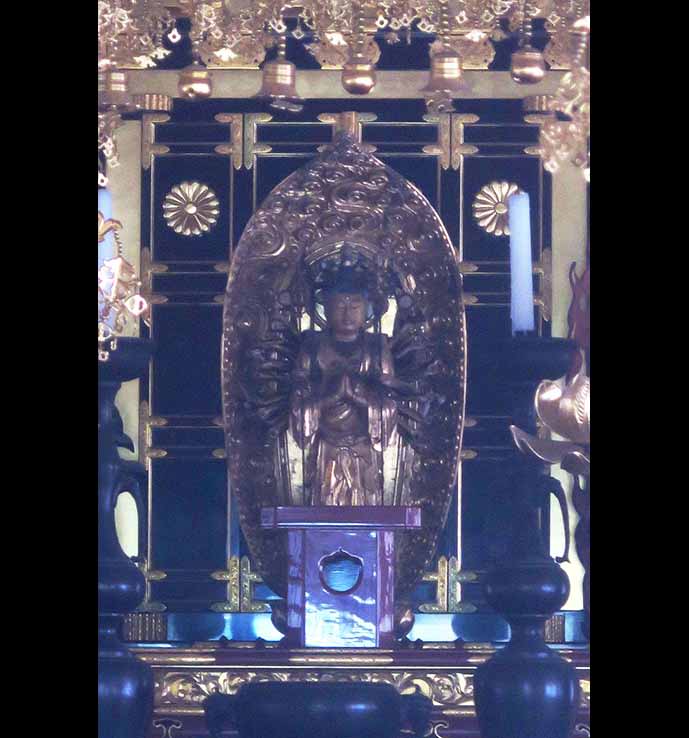

▼内陣の荘厳。正面須弥壇に本尊釈迦三尊が光を放っています。

▼本尊釈迦三尊。中尊釈迦如来坐像、右大日如来坐像、左阿弥陀如来坐像。由緒はあるんでしょうが、変則三尊ですネ。

▼本尊釈迦如来坐像。

▼左脇殿に三界萬霊の地蔵菩薩立像。像高3.6m.

大変きれいなお地蔵さん、現代仏師の作、法衣の截金技術にはビックリ!

▼天蓋もまた豪華!

▼堂内右のお部屋床に仏足石の拓本軸。

▼鐘楼門。上層に梵鐘。

▼一撞きさせていただきました。

▼観音堂です。妙高閣と呼んでるそうです。平成六年建立。この中に吃驚暁天の観音さんがいます。

▼妙高閣扁額。

▼観音堂本尊大観世音菩薩立像。

総高9.2m、身丈4.6m。平成六年開眼。美しい上に大きい、本堂地蔵菩薩と同じ仏師作。

数世紀を経たお像の色落ち古色を見慣れているせいか、彩色華麗なお像を見るとなんとチャライ、しかしよくよく考えてみると、

造像時は檀像以外は殆どの像が彩色され、祀られる堂宇も朱や緑に、環境総てが色の世界、浄土再現の結果がこの華麗な彩色に

なったんだろうと納得。それにしても天衣や裳の緑、朱、赤のシットリした色相は古代色再現だと思うがお見事と云う外なし。

チャライなんて罰当たりなこと云ってスンマセン。

▼こんなお顔です。

▼下から見上げてみました。

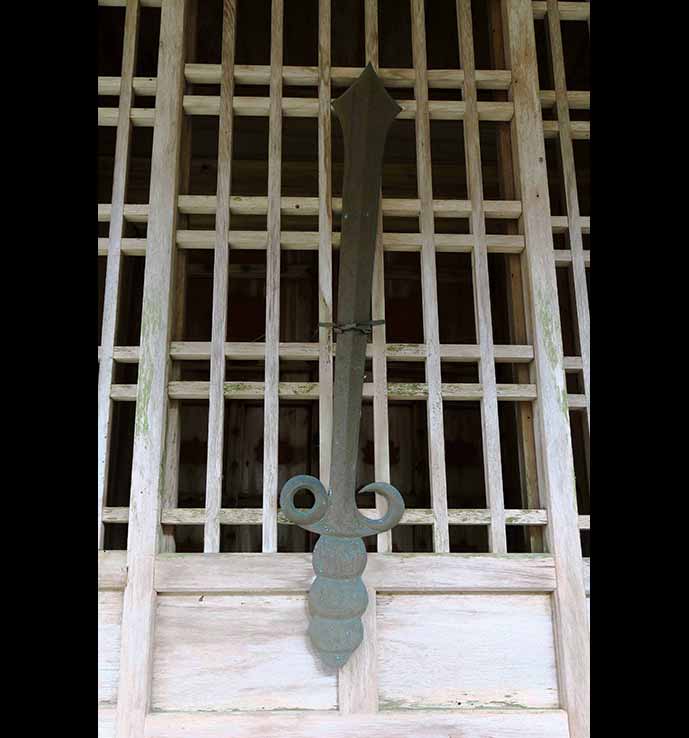

▼現仁王像の完成で、現役を退かれた山門の旧仁王像。

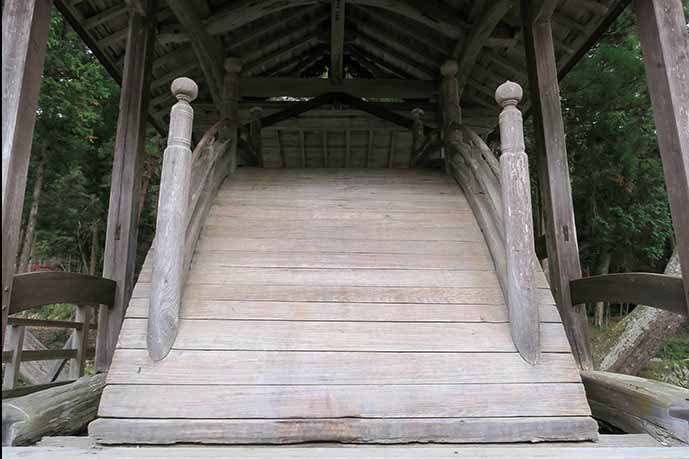

▼仁王門横には本堂へ続く長廊下。

▼こんな縄が吊り下がっています。おみくじ縄です。

▼観音菩薩石像。近年の石像彫刻は凄い!

▼不動明王石像。

▼墓地本尊の釈迦涅槃石像。台座を含めた一個の巨石から彫りだされたものだそうです。総丈5.4m、重量30ton。

▼安らかなお顔、癒されます。

お釈迦さんに癒されて永澤寺 オ シ マ イ

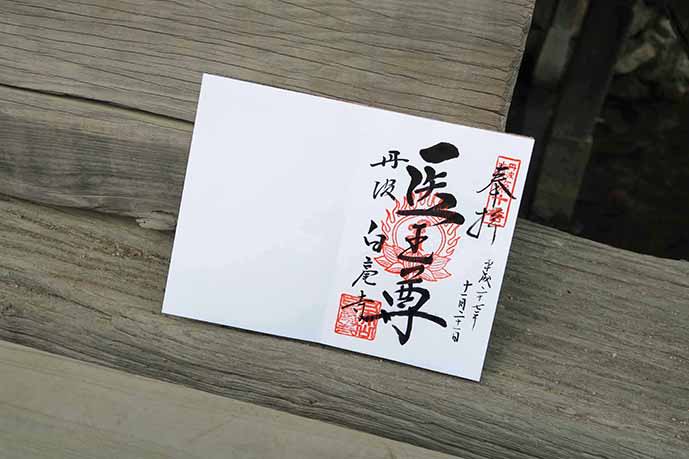

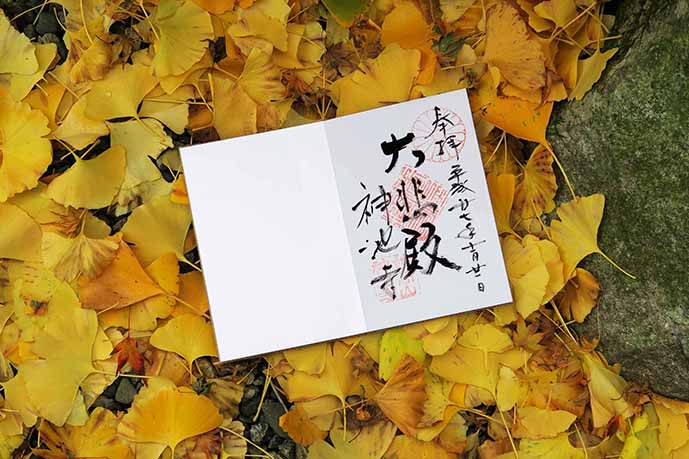

▼御朱印です。

昭和四十年の台風23号で相当な被害を被ったそうですが、殆どの堂宇が再建、修復されて実に美しい境内です。

関西花の寺第十一番霊場として、お花好きにとっては有名なお寺らしく、県道を隔てて向かいにお寺経営の「ボタン園」「花菖蒲園」

があり、両方とも少し早く見頃はまだ先。

ところが隣の芝桜専門庭園「花のじゅうたん」は丘陵面一帯がピンクの丘に変身、初めて芝桜を見ましたがスケールの大きさに驚きです。

■開園期間 4月中旬頃~5月中旬頃

■営業時間 8:00~ 18:00 開園期間中は無休

■入 園 料 (税込み)大人(中学生以上)600円 小人300円

■電 話 079-566-0446(代)

▼入園料600円を払ってサア入園しましょ。ここは永澤寺の経営ではないみたいです。

▼誰が勘定したのか1億輪の大群落へ。

可愛い花にも結構種類があるようで、その内の数点を。

▼多摩の流れ ▼アメージンググレース

▼思い出 ▼ホワイトアドミラル

▼ライラッククラウド ▼ダニエルズクッション

何と申しますか、凄い仏像と凄いピンクに圧倒された一日でありました。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。