さて時間は土曜日まで遡る。

<君がどこの誰であろうとも>という言葉は

土曜日の広島戦で改めて思ったことだ。サポーター、そしてゴール裏こそ「君がどこの誰であろうとも清水エスパルスを愛し続けるのならば」という一点(シングルイシュー)だけで成立している集団であり、「社会」ある。

サッカーはエンタテイメントで、ショーという見方もできるのだが、サポーターはお客さん(ファン)ではなく当事者(プレーヤー)である。ボールを蹴っていなくとも、ピッチを走っていなくともオレたちはプレーヤーだ。

エンタテイメントでショーであるということは「フィクション」なのだが(フィクションならば目くじらを立てて怒ることもないのだが)、そのフィクションに対していかに向き合い、シリアスに付き合っていくのかがサポーターだと思っている。そのフィクション=理想が現実に拡がっていくことを祈りながら。

勿論サッカーそのものを愛してはいるが、オレにとってエスパルスを応援するということは、フィクションだがリアルで、限りなく理想主義的な行動なのだ。四半世紀も離れてみるとやはり静岡はいい土地で、愛してもいるが、本当に全力で、無邪気に静岡を愛しているというだけならば東京よりも静岡に住む。オレが抱いているのは、素晴らしい土地であるが故に自己完結しがちな静岡的なるものへの愛憎で、エスパルスを通じて、そしてエスパルスに託しながら静岡がポジティブに変わっていくことも願っているのだ(ああ、めんどくせえ奴…)。

というわけでオレはJリーグ理念厨でもある。

広島戦前、地元衆のサポーターの告知行動は素晴らしかった。サッカークラブが単なるエンタテイメントの消費物ではなく、サポーター自らが当事者を自覚していること、そして行動が自発的であることを身を持って表現していたと思う。

危機感で突き動かされる行動や自己表現は、決して広島戦後に起こることになるバス出入口封鎖のようなネガティブな怒りだけではないのだ。

当日には先週のナビスコカップ磐田戦での惨敗を受けて、選手バス到着時にバス待ちが行われた。オレもいつもよりも早めにスタジアムに到着すると駐車場に集まった集団に合流してチャントを繰り返した。

諦めるのはまだ早い、どこまでもオレたちは信じている、いつまでもオレたちが支えているというわけだ。さらにキックオフ前には珍しくメインスタンドに巨大な横断幕が掲示された。勿論キックオフ前のプレーヤーたちにしっかり目にしてもらうためだ。

しかもこのゲームの最中、普段はチャントやコールがほとんど聞こえないメインスタンドからつぶやくようなチャントやコールが聴こえて来た。まるで「ポジティブではいられない」状況でスタンド全体から「ネガティブではいられない」といった雰囲気が感じられた。

しかし今回もものの見事にチャンピオンチームに手酷く蹴散らされてしまった。

計ったようにワンタッチで清水のプレーヤーを交わしていく広島のプレーヤーとの戦術理解度、成熟度の差は明らかで、時間が経つごとに完敗以上の絶望感が拡がった。それでも岡根の退場までは「ボール泳がせながらカウンターチャンスを狙う」といった広島のプランに拮抗していた時間帯もあったのだが、それも数的不利な状況になってからは立て続けに崩れ始めてしまった。

勿論内容的にはポジティブに思える局面も少なくはなかったのだが、これで今シーズン4点差以上の大敗は3回目を数える。開幕一週前のPSMを含めれば、一ヶ月で実に4回である。

プレーヤーやクラブは勿論、これはさすがにサポーターにとってもキツい。

「勝ちなし」よりも、何が状況を悲惨なものにしているかといえば、それは汲めども尽きぬ大量失点に尽きる。そもそも清水はシュートも少ないが、シュートを打たれるのも少ない「ディフェンスは悪くない」チームだったはずだ。これは去年の岩下離脱以降、CBの問題を放置し続けたツケがいよいよ歯止めが効かなくなってきたと言わざるを得ない。ベテラン云々ではなく、CB問題は見続けてきた人ならば誰だって感じていたことだと思うのだ。

ゲーム終了後には選手バス出入口前をサポーターが封鎖する事態になった。

残念ながらそういう「愛情表現」をしてしまうのもサポーターなのだ。

しかしオレは、強化責任を一手に負うはずの強化部長の原さんの見解こそ直接聞きたかったものの、そもそもアフシンを責める気はほとんどないし、フロントが出て来さえすれば選手バスはすぐにでも出発させた方がいいと思っていたので、封鎖を主導していたサポーターの主張の90%は同意できない。それどころか、封鎖組のほとんどはアフシンへの怒りを剥き出しにしていた…いた、のだが、その一方で、あの場所のすべての人がフロントと真剣に話し合うといった雰囲気があったのかといえば、それはそれで疑問でもあったのだ。だからオレも心ならずも某サポーターと一瞬揉めたりしたんだけれども(「たかがサッカー」だからこそオレは真剣に喧嘩したいと思う)。

広島の選手バスを拍手で送り出すと、社長、強化部長、そしてアフシンと通訳の遠藤さんがバスの前に出てきた。

アフシンの言葉は予想通りで、これまで彼の言葉を読み続けてきた人ならば「そう言わざるを得ないだろう(≠言い訳)」という言葉しか出てこない(フロントに対して辞任要求をしたところで、あの場所で、あの瞬間に辞任を認めるフロントがどこにいるというのだろう…いたらその方が嫌だな)。

しかし座り込み中心部はこれまた予想通りに「言い訳」と受け取った。

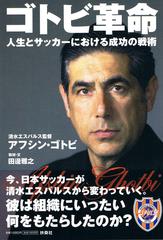

これではもう話し合いなどできるはずもなく、ただの晒し上げといった状況になってしまった。座り込みの中には、アフシンの目の前で発売したばかりの『ゴトビ革命』を破り続ける若者もいた。アフシンにとっては酷い屈辱であり、侮辱だと思うが、あまりにも直接的に怒りを表現した彼は、気の毒だがもう後戻りができないだろうと思う。

「結論ありき」の似非話し合いなどお互いが不幸になるだけだ。

真摯な話し合いの場が成立しない場所では、後戻りできない傷つけ合いしか起こらない。もうあの場所には批判、要求というよりも、時間が経過すればするほどオレだって耐え切れないほどの罵倒、嘲笑が渦巻いていた(時にはアフシンだけを矢面に立たせることに対して異議を唱える発言をした「仲間」さえ嘲笑したのだ…これではまるで現在の“しみじみ”スレである)。

その場にいた人間がエスパルスを愛していることは確かだろう(たぶん)。しかし愛情表現が違い過ぎた。

じゃあお前は何でほとんど最後まで居残っていたのかと言われれば、あの寒風の中、アフシンがぎりぎりまで立ちながら説明を続けていたことと、オレたちのリーダーが目の前に出てきてしまった以上、どうしたって最後まで見届けなければいけないと思ったのだ。辞任要求も結構だけれども、彼が自ら戦うことを止めない限りはオレたちのリーダーであることは間違いがないのだ(クラブにとっては13時キックオフが仇になったと思うけれども)。

監督の辞任要求なんてリアリティのない主張や要求は、スポーツ新聞のネタを提供するだけで、あの場で主張するのなんてまったくナンセンスだ。首の挿げ替えをしてでも計算できる豊富な戦力がある、選手層の厚いチームならばともかく、清水というチームは計算できない、しかし可能性だけが残されているいうチームなのだ(戦力批判、移籍批判はまた別の話でシーズン終了後にでもやればいい話だ)。開幕一ヶ月の現時点でのリーダーの変更は明らかにリスクの方が高い。

それにしても限られた条件の中で戦うしかないアフシンに対して、「限られた」という意味では同条件とはいえ予算問題の弁明に終始した強化部長の原さんこそもっと説明を求めるべきだったと思う。オレは「これから先」を原さんに問いかけたつもりだったが、答えてはもらえなかったと思う。

ゲーム終了後のバス出入口封鎖が2時間ほど経過したところで飛び出した「誠意がない」というあるサポーターの言葉を聴いたときには耳を疑った。それはサポーターがいうべき言葉ではないだろう。

しかしその発言が出たということは、またこの「話し合い」の状況があまりにも混沌とした、ぐだぐだの状況に入ってしまったということだった(ほとんど最初からそうだけど)。あえてクレーマーとは言わないけれどもオレたちは決して「消費者運動」をやっているわけではないのだ。フロントは当事者だが、オレたちだって無責任な消費者ではなく当事者でありたいと思う。

もう、その瞬間、この抗議も終わったと思った。

アフシン、遠藤さんと原さんがミーティングのため立ち去り、社長の竹内さんがひとり残ると一部サポーターが詰め寄った。

竹内さんは、この場の意見を受け止めると同時に「そうではないサポーターの意見もある(多い)」という言葉を繰り返した。

それはそうだろう。その「そうではない意見」の人間が目の前にいるんだから(少なくともオレはこの場の意見に矢面に立って答えるべきだったのは原さんだと思うので)。

オレはやはりアフシンと彼のチームが戦い続けている以上は、少数派になったって支えていきたいと思う。

彼らがかろうじて戦えるのは、周囲がいくら批判したって、それでも応援(サポート)し続けてくれる人たちがどこかにいると信じていることに他ならない。

勿論批判や批評は必要だが、オレはアフシンやプレーヤーたちを孤立無援にはさせたくない。たとえその批判や批評で、こんな風に互いを傷つけ合ったとしても、それが「大事なもの」を守るってことだろう。

19時頃にアイスタを後にすると、坂下でタクシーを拾って新清水へ向かった。

タクシーの運転手さんはかつて柏戦でオフサイドインチキゴールに激怒して柏の選手バスを座り込みで止めた猛者だった…あの頃の方がもっと暴力的で、直接的で、牧歌的だったかもね。

しかし、まったく何ていう週末だったんだろう。

次は鳥栖戦。行けっかなあ…行きたい。