ここ「真如堂」は私が京都で、いや日本で一番紅葉が美しいところと信じて止まない場所なのです。 それなのに私の訪問記録には載っていない、訪問したことになっていないのです。

その訳は、2006年11月に来た時の真紅の紅葉の美しさのイメージを壊したくなかったからなのです。 花などはどんなに美しく咲いていても、ほんの一日違いでも、見る時期によっては大きく変わることがあり、イメージを損ねる恐れがあるからです。

上の写真は、8年前に”コンデジ”カメラでとったものであり、その美しさはあまり表現出来てはいません。 また、当時はブログもやっていなかったので、記録上は未訪問としているのです。

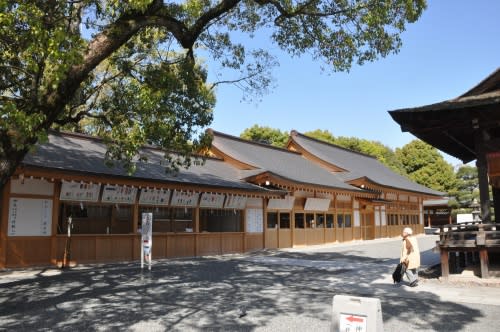

「真如堂(しんにょどう)」 正式名:眞正極楽寺

鈴聲山(れいしょうざん) 天台宗

京都市左京区浄土寺真如町

永観2年(984年)、比叡山の僧である戒算が夢告により、比叡山常行堂の本尊阿弥陀如来を東三条院詮子(一条天皇生母)の離宮に安置したのが始まりである(『真如堂縁起』)。正暦3年(992年)一条天皇の勅許を得て本堂が創建されたという。不断念仏の道場として念仏行者や庶民、特に女性の信仰を得てきた。しかし応仁の乱をはじめ度重なる火災により堂塔は焼失した。その後足利将軍家や豊臣秀吉により京都市内の何カ所かを転々としたのち、元禄6年(1693年)、現在の場所に再建された。

「本堂」

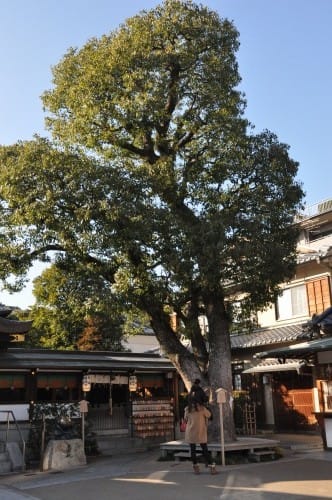

紅葉のない「真如堂」は、余計に寒々としたものを感じてしまいますが、今の時期ここに来たことにより、原点に立ち返る事が出来て、再度ここを訪れて真紅の紅葉を求めることができると思っています。

この木々の多くが真紅に染まるのです。

この後は、周辺の古寺や塔頭を訪問したいと考えています。

(2015.03.05(木)撮影)

< 続く >