繭を切って中から蛹を取り出し、生きている蛹のオス、メスを区別して、よりよい状態でその後蛾にして交尾させる(いい遺伝子を残す?)

人間のやることはきりない「欲」の延長

これを探求心とも呼ぶ

しかし「いのち」をここまでいじくりまわしていいものか

更には繭を切って蛹を取り出し、それを糖尿病なのどののサプリメントに作る

人の命を繋ぐために、他の命を犠牲にする

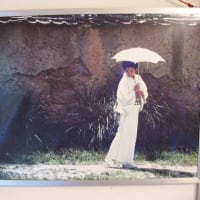

着物を突き詰めて研究していくと、こういう現場に立ち会うことになる

その時残されたものは切って捨てられる繭のから

智慧者はその捨てられる繭を真綿にして紬糸を作る、温かい綿入れを作る、真綿で漆器を磨く、柱を磨く、家具調度品を磨く、自分の肌を磨く

同じいのちのものを

科学者と、生活者では扱い方が違う

これまでの世界は、この科学者の行動が「良し」とされた

しかしこれからの世界は「生活者の愛ある知恵」が主流になる

生活者の智慧として、切り捨てられた繭柄の用途を考えたのが、今から13年前、捨てようとしていた業者から運送費と手間賃だけの値段で購入し、使い捨てられた着物の裏を洗い、繭を芯に入れた枕を作っていた

自ら試してみて寝心地がいいので、カバーを紫根染めにして(第七チャクラの色)にして商品化した

癲癇が収まったとか、屋中に起きなくなった、夫の加齢臭が収まったなどなどの声の他に、ゴロゴロして寝にくい、などの声も上がり、コロナ騒動と、切り繭の高騰で作るのを断念

今回「ちくちく会」というきもの周りの小物を作る会の指導者原田世子さんのアイデイアで

「切り繭の中に絹布の切れ端を入れたらゴロゴロ感がなくなるのかも」

と試して身ったら全くその通り

智慧は出し合うものだとつくづく感じた

他にも切り繭の需要が高まっているらしく、特に国産繭の値段は立派

しかし昔の取引もあって何とか手に入り、紫根染めともいかず、白布を紫に染めていただき完成

集まった方々大喜びだった

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます