ドル円は150円に及び、二度目の円買い介入となった。日米の金利差拡大で円安になっているけれども、米国の金利は5%の「上限」に近づき、いつまでも続くわけではない。この7か月余りの円安局面は、YCCやマイナス金利の修正には良い機会だったはずだが、これを逃してしまうと、直すのは一段と難しくなる。黒田日銀総裁は、金融緩和が成長を導くと、本気で信じているのだろうなあ。

………

日本の成長は、輸出次第だ。それは、バブル崩壊が終わった1995年以降、極めて明確である。だから、金融緩和をして円安にしても、輸出が増えなければ、成長しない。そのため、日銀が、輸入物価の高騰というデメリットを覚悟で、金融緩和を継続しても、まったく意味がない。デフレ脱却を目指す金融緩和は、輸出促進の円安狙いという本音を隠す建前というわけではないようだ。

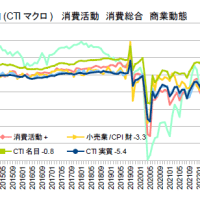

デフレ脱却と言っても、モノの物価は既に上がっており、サービスや賃金が上がっていないだけである。そちらは、日経が紹介したGS証券のレポートが指摘するように、「成長期待」による。「成長期待」と言うと難しいが、平たく言えば、「売上が増えないと、賃金は上げられない」という、経営者にしてみれば、常識的な話だ。もちろん、原材料高に伴う値上げによる売上増というのではダメである。

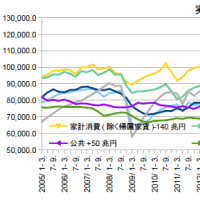

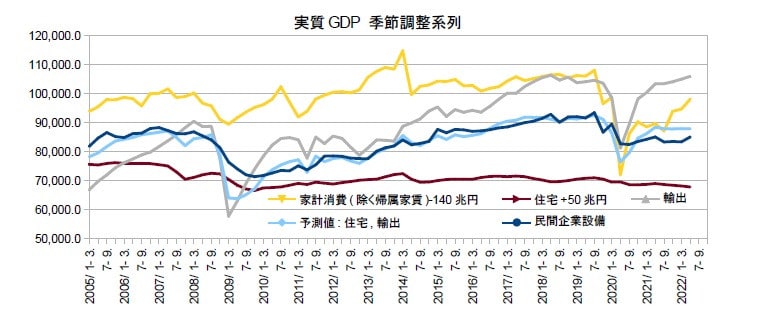

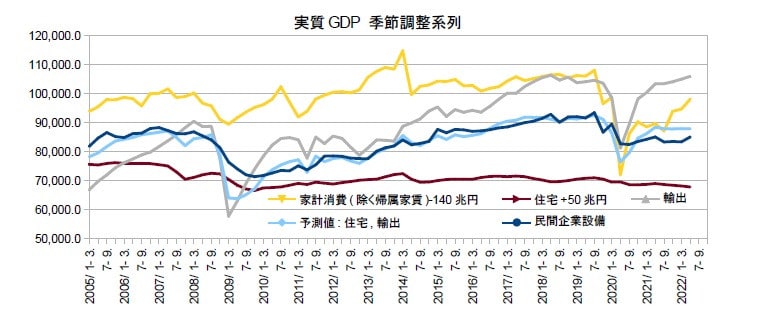

成長の原動力で、金融緩和がターゲットにする設備投資は、輸出と高い相関があり、これに住宅投資を加えると、下図のとおり、ほとんど説明がついてしまう。デフレ時代の日本では、輸出増から景気が回復すると、すぐ緊縮に移り、消費に波及させないので、消費に応じて設備投資が増えるとか、設備投資自体に応じて増えるとかの経路がなく、なおさら、成長は輸出次第ということになる。

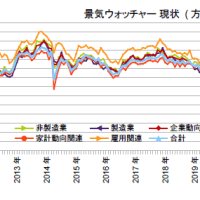

サービスや賃金を上げるには、設備投資でなく、消費を増やす必要がある。昔の用語で言えば、「生産性格差インフレーション」というもので、インフレとは言うけど、輸出や製造業の所得増が波及して、人手不足を通じて得られるもので、立派な付加価値の増であり、成長である。もっとも、こちらは金融政策の問題ではなく、需要管理の領域になるが、黒田総裁は、日銀ができるように思っているのではないか。

(図)

………

全国旅行支援が始まり、飲食宿泊で人手不足になり、派遣時給も上がっている。需要管理のやり方次第で、賃金も上がり得ることが示されている。こうして、来春に賃金が緩やかながらも上がっていったとき、日銀はどうするのか。米国の利上げは上限に達しているから、今度は逆戻りの円高局面になっていよう。この中で、金融政策を直すのは、なかなか難しい。宿題を残された次の総裁の舵取りは本当に大変だと思う。

(今日までの日経)

国債市場「管理下」の危うさ。政府・日銀が円買い介入、7円急騰。物価上昇、31年ぶり3%。国内観光地の宿泊料上昇。円150円、円安招いた「日本病」 賃金低迷・低成長のツケ。円150円台、32年ぶり 円安でも輸出停滞。保険と税 一体で再構築せよ・田中秀明。宿泊・飲食の人手不足 深刻 「全国旅行支援」開始で首都圏。派遣時給、4職種で最高 9月。

………

日本の成長は、輸出次第だ。それは、バブル崩壊が終わった1995年以降、極めて明確である。だから、金融緩和をして円安にしても、輸出が増えなければ、成長しない。そのため、日銀が、輸入物価の高騰というデメリットを覚悟で、金融緩和を継続しても、まったく意味がない。デフレ脱却を目指す金融緩和は、輸出促進の円安狙いという本音を隠す建前というわけではないようだ。

デフレ脱却と言っても、モノの物価は既に上がっており、サービスや賃金が上がっていないだけである。そちらは、日経が紹介したGS証券のレポートが指摘するように、「成長期待」による。「成長期待」と言うと難しいが、平たく言えば、「売上が増えないと、賃金は上げられない」という、経営者にしてみれば、常識的な話だ。もちろん、原材料高に伴う値上げによる売上増というのではダメである。

成長の原動力で、金融緩和がターゲットにする設備投資は、輸出と高い相関があり、これに住宅投資を加えると、下図のとおり、ほとんど説明がついてしまう。デフレ時代の日本では、輸出増から景気が回復すると、すぐ緊縮に移り、消費に波及させないので、消費に応じて設備投資が増えるとか、設備投資自体に応じて増えるとかの経路がなく、なおさら、成長は輸出次第ということになる。

サービスや賃金を上げるには、設備投資でなく、消費を増やす必要がある。昔の用語で言えば、「生産性格差インフレーション」というもので、インフレとは言うけど、輸出や製造業の所得増が波及して、人手不足を通じて得られるもので、立派な付加価値の増であり、成長である。もっとも、こちらは金融政策の問題ではなく、需要管理の領域になるが、黒田総裁は、日銀ができるように思っているのではないか。

(図)

………

全国旅行支援が始まり、飲食宿泊で人手不足になり、派遣時給も上がっている。需要管理のやり方次第で、賃金も上がり得ることが示されている。こうして、来春に賃金が緩やかながらも上がっていったとき、日銀はどうするのか。米国の利上げは上限に達しているから、今度は逆戻りの円高局面になっていよう。この中で、金融政策を直すのは、なかなか難しい。宿題を残された次の総裁の舵取りは本当に大変だと思う。

(今日までの日経)

国債市場「管理下」の危うさ。政府・日銀が円買い介入、7円急騰。物価上昇、31年ぶり3%。国内観光地の宿泊料上昇。円150円、円安招いた「日本病」 賃金低迷・低成長のツケ。円150円台、32年ぶり 円安でも輸出停滞。保険と税 一体で再構築せよ・田中秀明。宿泊・飲食の人手不足 深刻 「全国旅行支援」開始で首都圏。派遣時給、4職種で最高 9月。