薪ストーブ暮らしが好きでブログ書いてます/燃焼のこと、薪作りやメンテナンスのこと、そんな写真と駄文で毎日更新!

薪ストーブ|薪焚亭

アンコールのカスタマイズは固定ボルトとガスケットから

書いてる方も何だか飽きてきた薪ストーブのオーバーホール、メンテナンスの記事なんだけど、読んでる方はもっと飽きてんのかね?(笑)

27/435人

27/435人今日もヨロシクです!

完成したアンコールを早く焚いてみたいんだけど我慢です のつづきです。

しっかしアレだな、バーモントキャスティングスの触媒機ってのは、いや、今度発売になったフレックスバーンも含めてだけど、薪ストーブの中ではとにかくハイテクだ。

初めて知った時、触媒を搭載しているだけでもスゴイと思ったけど、それだけにとどまらず、バイメタルのサーモスタットを2つも内蔵して、一次空気も二次空気もある程度自動調節したりするんだから、これはやっぱスゴイ薪ストーブなんだと思う。

上手く焚き上げるにはダンパー操作のタイミングなど少しコツが要るので、時々焚きこなしてない人を見かけたりするのは残念だけど、触媒機は上手にお付き合いさえできれば、これ以上の薪ストーブは無いと思ってんですがね。

閑話休題。

薪焚亭のアンコールのヒ・ミ・ツのネタばらしです。 今日は3つのうちの2つを紹介です。 残りの1つはもう少し後になって登場しますが、このカスタマイズはマジでスゴイですよ。 て言うか、大したことじゃないかも知れないですが面白いです。

2007年だったか、天板とバックパネルの一部は既にガスケット化してたんですが、今回はバックパネルのガスケット化の拡大です。

両サイドだけだったものを、ダンパーと接する上部までガスケット化してます。 本来はセメントで埋めるところなんですが、同時にダンパー側にもガスケットを貼ることで圧着度を増してます。

こんなことをしたのには理由がちゃんとあって、それは下の方の写真で説明します。

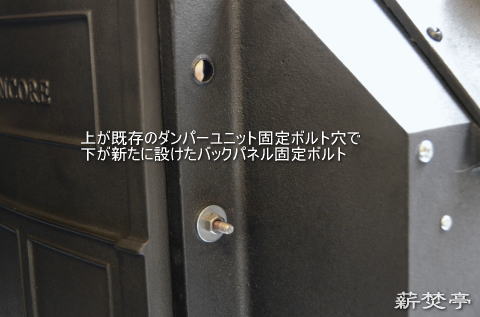

次に2つ目のカスタマイズですが、これはガスケット化と関連してるんですが、ダンパーを固定する既存のボルト穴のほかにもう一ヶ所新たに穴を開けてます。

この穴についても下の写真で説明します。

フルーカラー(煙突口元)もきれいに仕上がりました。

ここのボルトは特に焼付きしやすいので、耐熱グリスは必ず塗っておいた方がいい。

セメントをたっぷり盛っていよいよバックパネルを合わせます。

使用している内に、セメントが欠けてピンホールが出来やすい左右のコーナー部には、ガスケットを詰め込んでからセメンとしてます。

内部から見て二次燃焼室が載るところにはみ出したセメントは、ある程度平になるよう取り除きます。 ここは二次空気の通り道になるので塞がないようにですね。

裏側のセメントは、多過ぎて気になるようなら少しは取り除いても構いませんが、見える所でもないのでそのまま放置です。 新品だともっとはみ出してたりします。

写真の中にワイヤーが見えると思いますが、これは一次空気を自動温度調節するサーモスタットにつながっていて、最後に長さを微調整します。

バックパネルを合わせたところで上の写真です。

もうお分かりですね。 こうしてボルトで固定しておけば、ダンパーユニット(アッパーファイヤバック)を外してもバックパネルはしっかりと固定されたままです。 セメントの代わりにガスケットを噛んでますから気密もバッチリです。

セラミック製の二次燃焼室を交換する際には、ダンパーユニットを必ず外す必要があるんですが、ダンパーユニットとバックパネルはボルトで固定され、その間にサイドパネルをサンドイッチ状態に挟み込んでる構造なんですね。

そうすると、ダンパーボルトを外してしまうと、バックパネルはサイドパネルから完全に独立してしまって、自立しているのはセメントだけが頼りの状態になってます。

それは天板とサイドパネルとの合わせ目のセメントなんですが、自分の場合は作業性を考慮して天板を簡単に外せるようにガスケット化してしまってるので、ちょっと力を加えてやれば、バックパネルはゴロンとなってしまう。 過去2回の二次燃焼室交換の時はいずれもゴロンでした(笑)

もちろんそれを防ぐ方法もあるにはあります。 結束バンドなどをきつく巻きつけておけばおそらく大丈夫でしょう。 でも、何年か使ってる内にセメント剥がれもあるでしょうし、それに、せっかくバラしたのだからと、毎回ジョイント部のセメントも入れ替えてました。 その方が気密的には間違いない。

ガスケットとボルトは炉内から見るとこうなります。

つづく

まきたきてー発電所 毎日の発電実績

2013年のキュウリ収穫累計 : 40本/ナス収穫累計 : 21本

大玉トマト収穫累計 : 0個/小玉トマト収穫累計 : 0個

コメント ( 2 ) | Trackback ( )