こんにちは、立川法人会青年部所属の石井伸之です。

本日は午後から地域の会合に出席したのち、午後5時からはホテルエミシア東京立川(旧立川グランドホテル)で行われる立川法人会青年部講演会に出席しました。

立川法人会青年部の講演会では、今井参議院議員による国政報告、佰食屋代表取締役中村氏による講演をお聞きしました。

今井参議院議員は、ご子息が先天性の難聴ということから、しょうがいしゃ支援をライフワークとされています。

昨年の参議院本会議において代表質問を行った際に、初めて手話での質問を行いました。

その前段として、国会では議院運営委員会で国会内の様々なことを調整します。

そこで、今井議員が手話による代表質問を議院運営委員会に申し入れて協議したところ、全会一致で了承されたそうです。

国会内でもソーシャルインクルージョンという、誰も排除しない全ての方を受け入れる寛容な精神で運営されていることに対して嬉しく思います。

続いて佰食屋オーナーの中村氏からは、新型コロナウイルス感染症との壮絶な戦いの様子を講演いただきました。

京都府でステーキ丼を中心に販売する飲食店「佰食屋」は平成24年(2012年)にオープンします。

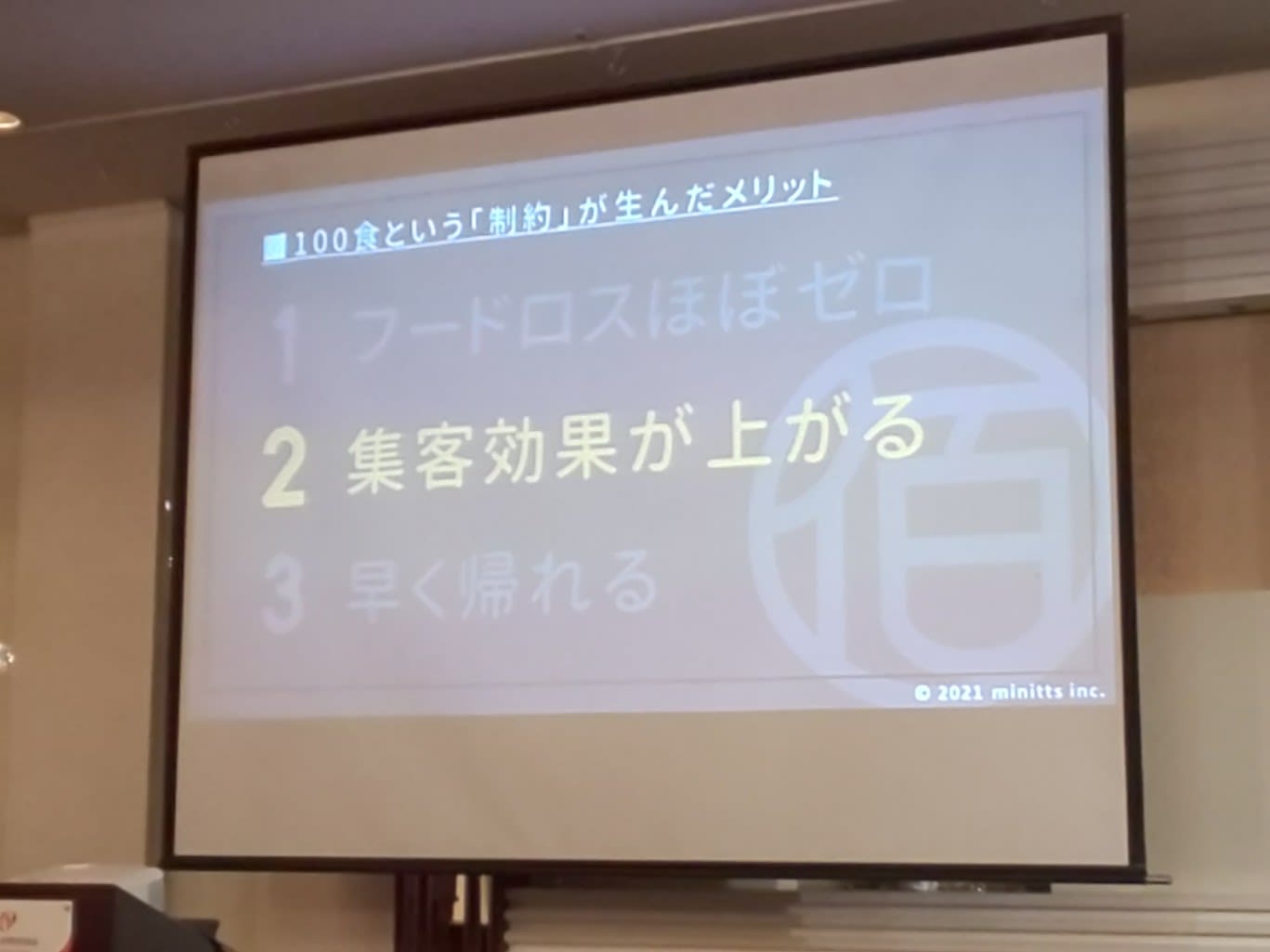

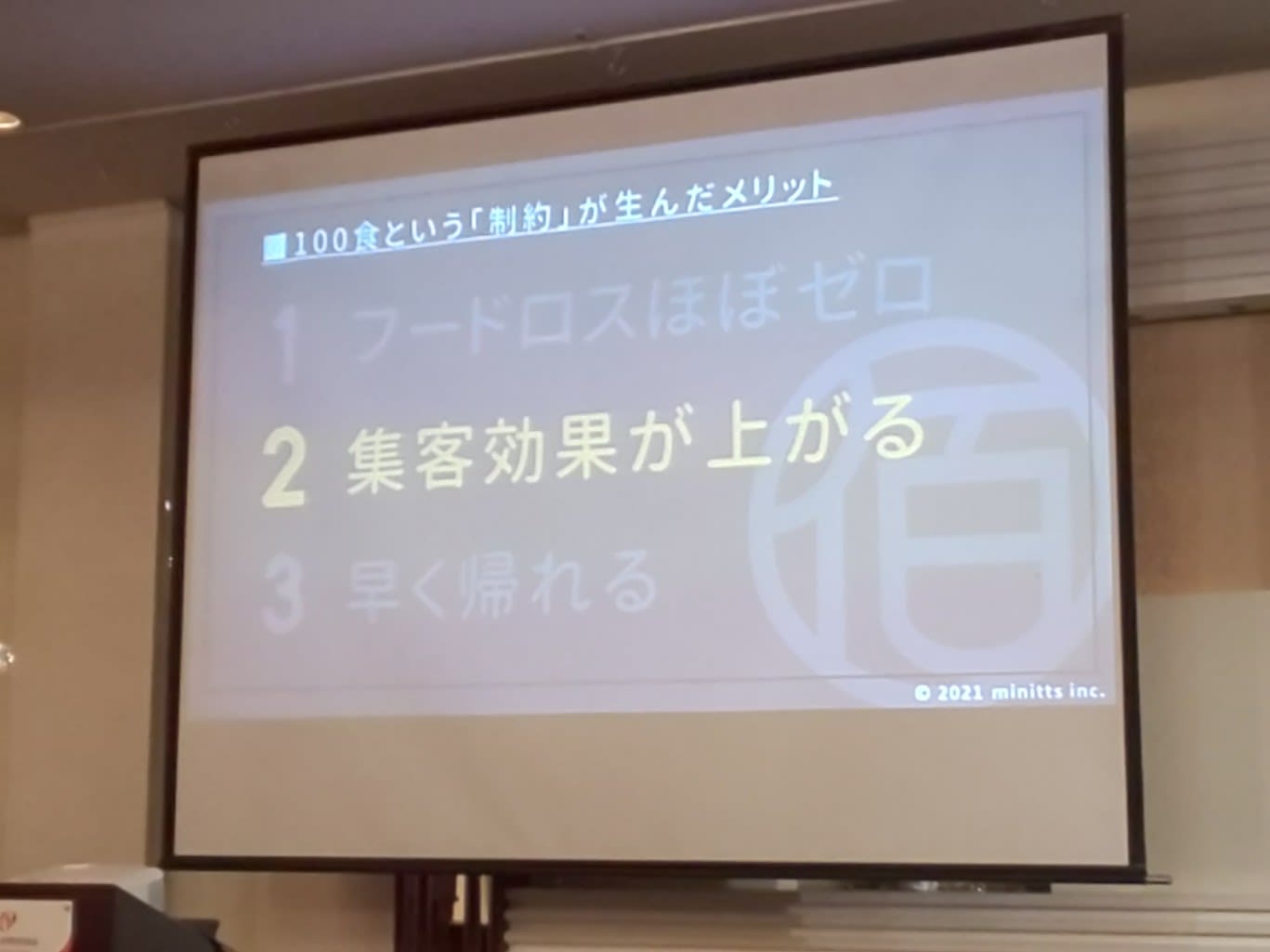

その名の通り、一日100食ランチ営業のみです。

関西のおばちゃんからは「もうかってんのやから、もっとうらなあかん」と叱られているとの話には笑みがこぼれます。

しかし、ここに経営者の理念が凝縮されています。

中村氏ご自身の幼少期は、お父様がホテルのシェフだったころもあり、夕食を家族で囲むということは遠い存在でした。

「飲食業にだけは就かないで欲しい」と父親から言われていたそうですが、それをあえて家族団らんの持てる飲食モデルに挑戦します。

それが一日100食限定、ランチ営業のみ、売り上げの上限を決めるという飲食形態です。

広告宣伝費を、お客様の口コミに委ねています。

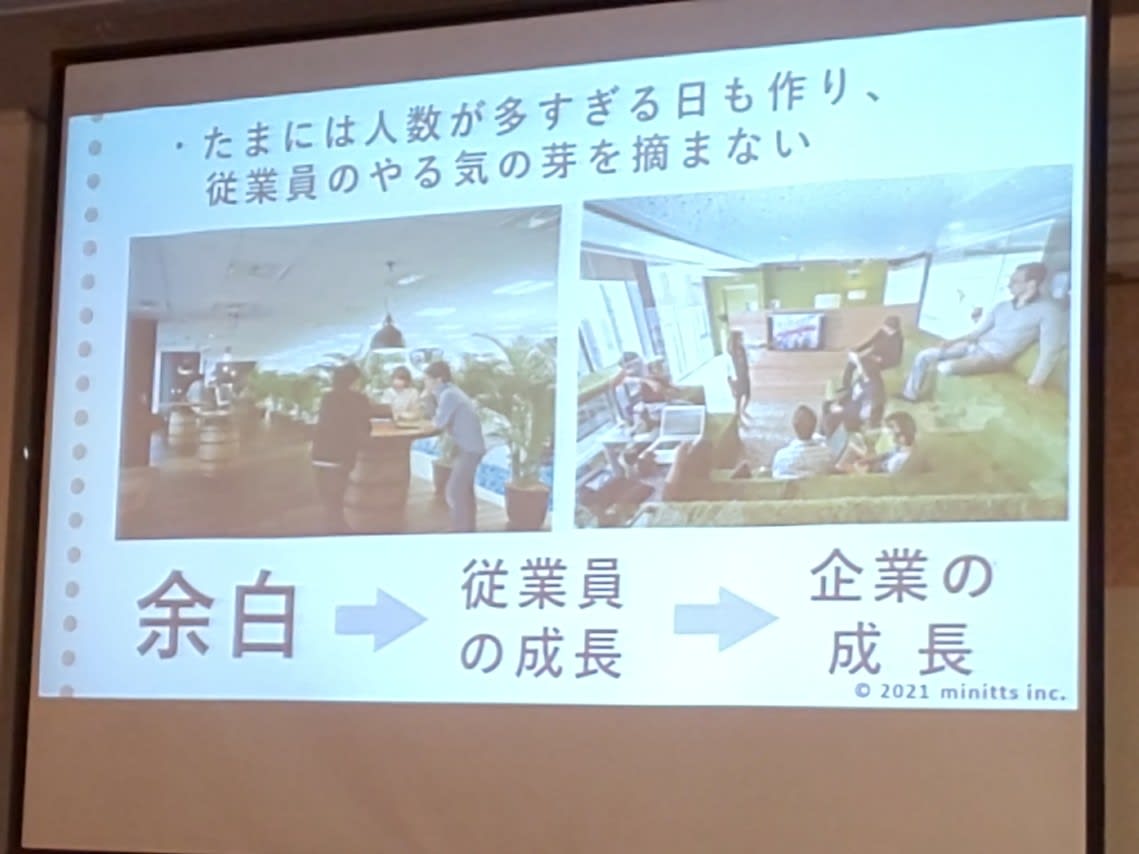

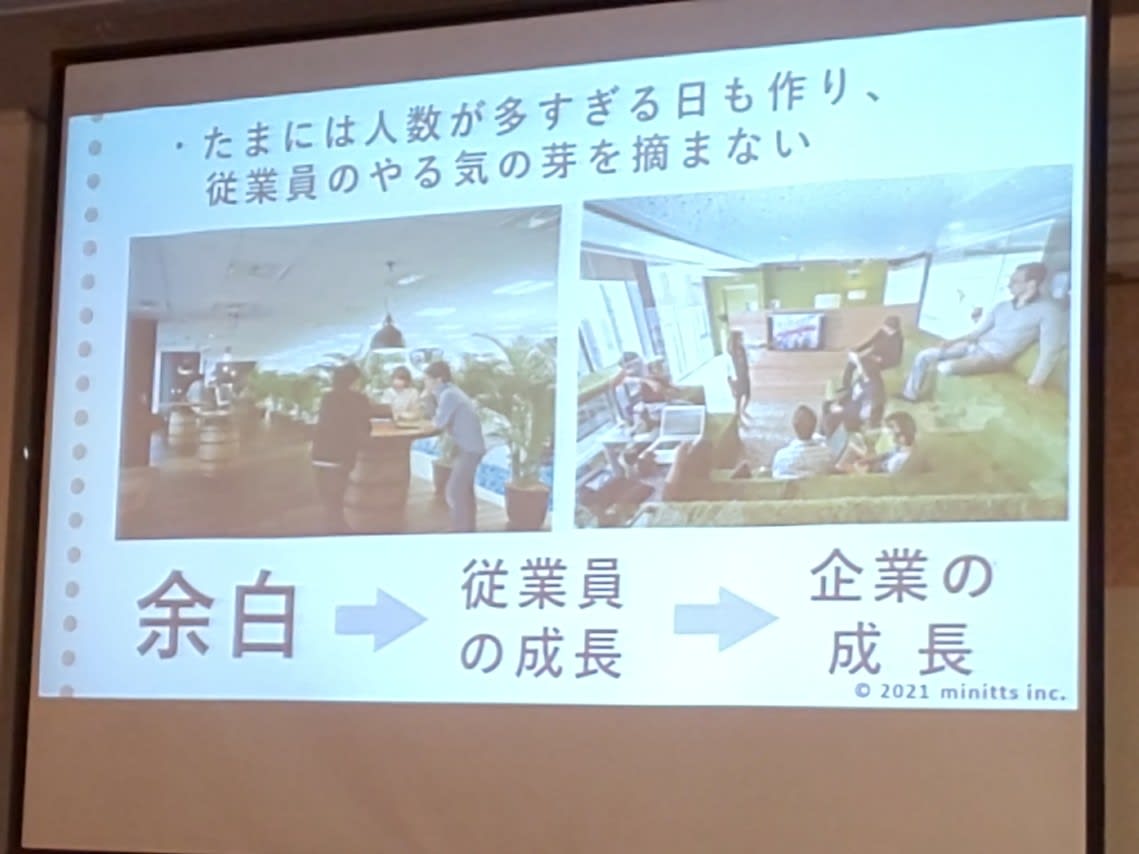

この形態で営業することによって、社員の業務時間は最大でも午前9時から午後5時45分までに限られます。

残業無し、休暇申請は上司の相談なく決められるとのことです。

まさに、超ホワイト企業を飲食業で実施するという新たな試みに挑戦しました。

業績は順調に右肩上がりを続け、4店舗まで広がります。

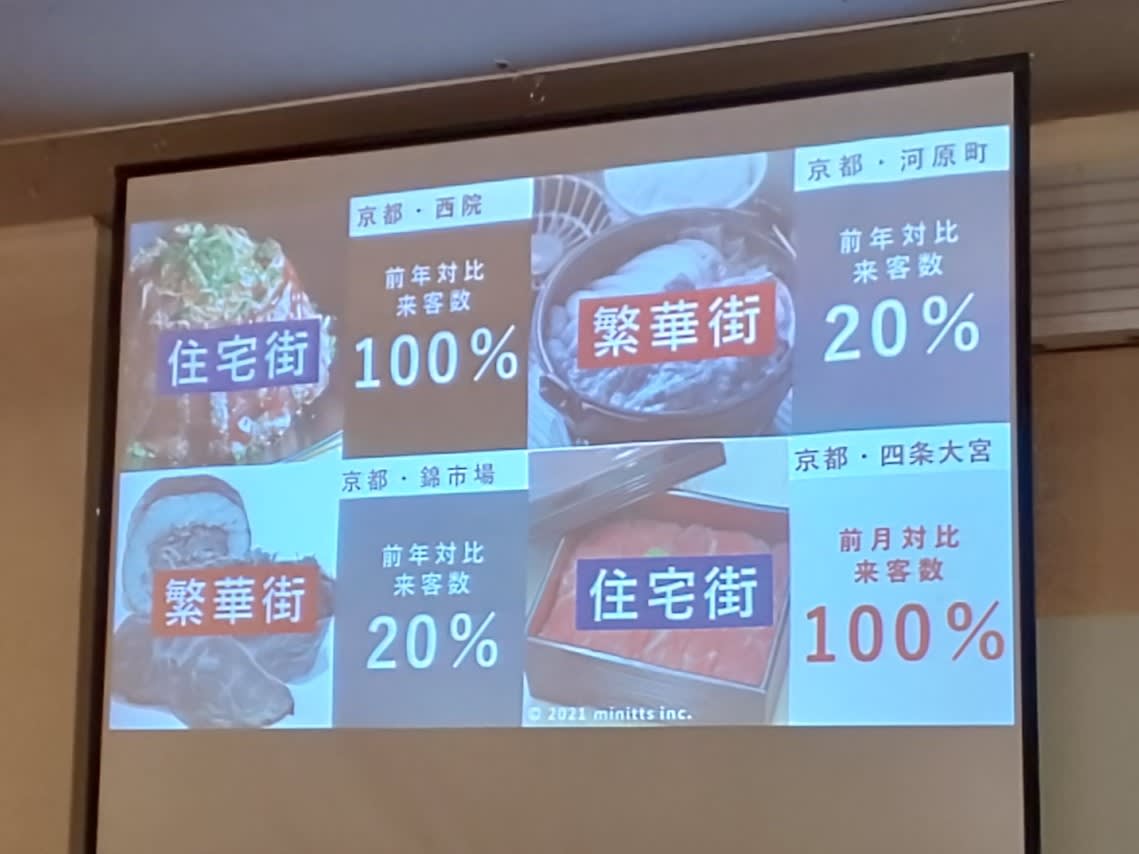

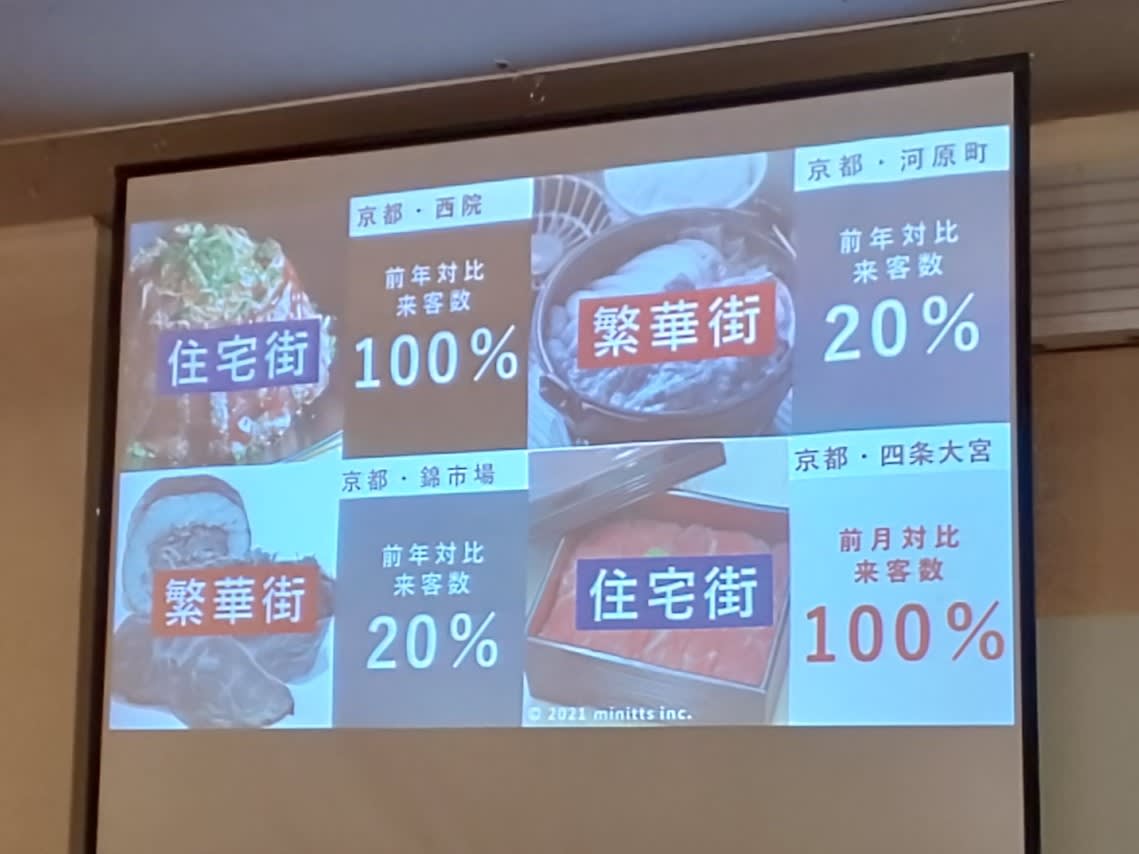

しかし、昨年2月新型コロナウイルス感染症によって、4店舗のうち繁華街にある2店舗は来客数が20%にまで落ち込みました。

ちなみに住宅街にある2店舗は来客数は前年比100%を維持していたそうです。

このままでは、どんなに補助金メニューを活用しても4か月で破綻するところまで追い詰められます。

社員の方から「このお店を諦めても良いから」「私達は解雇されても次の職場は見つけられるけど、社長にはこの会社を維持する責任があるから」という温かい言葉に背中を押されたというエピソードはこちらも胸が熱くなります。

2店舗を活かすために、2店舗を閉鎖して従業員を解雇するという非情な決断を迫られます。

それでも開業した際の借金1000万円を返済し続けなければなりません。

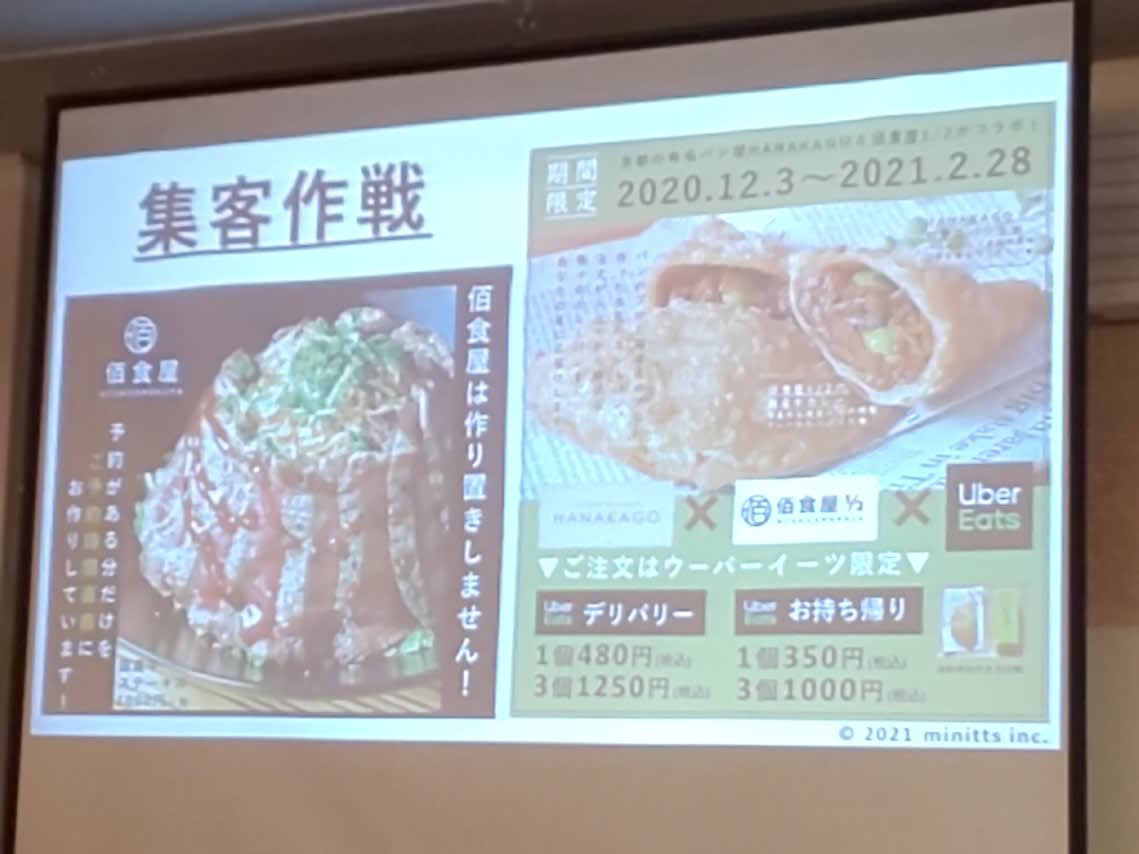

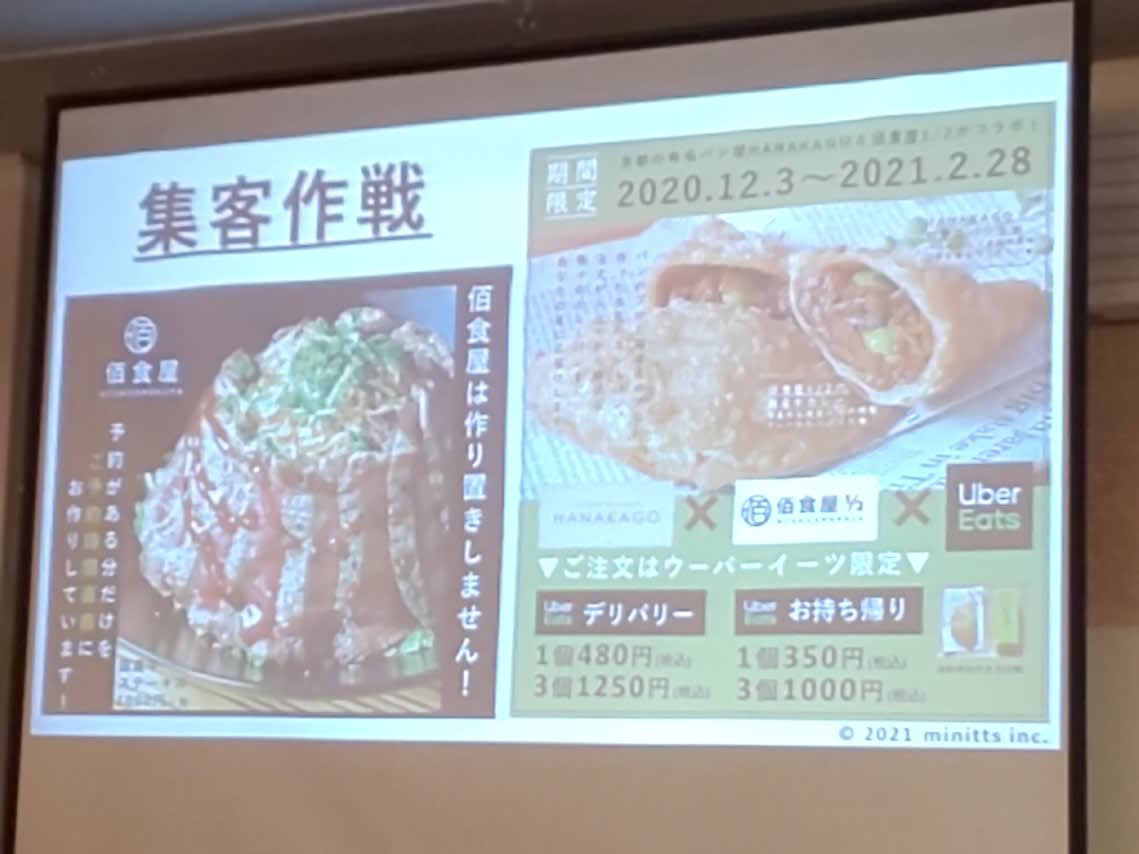

その後は、ゴールデンウイーク後の売り上げ落ち込みを想定して、徹底的なテイクアウトへの移行を試みます。

カレーパンなどの新たなヒット商品です。

これが功を奏し、社内で行う歓送迎会や会合で大口の注文が入ります。

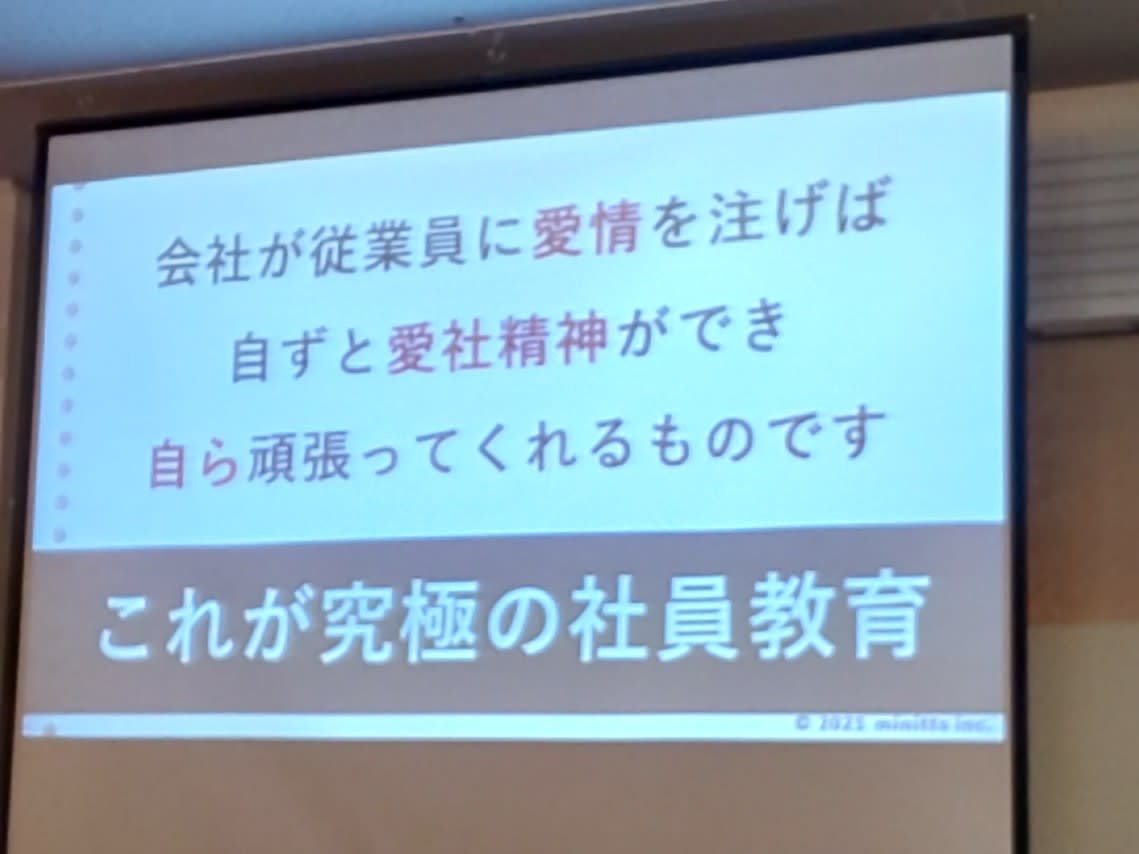

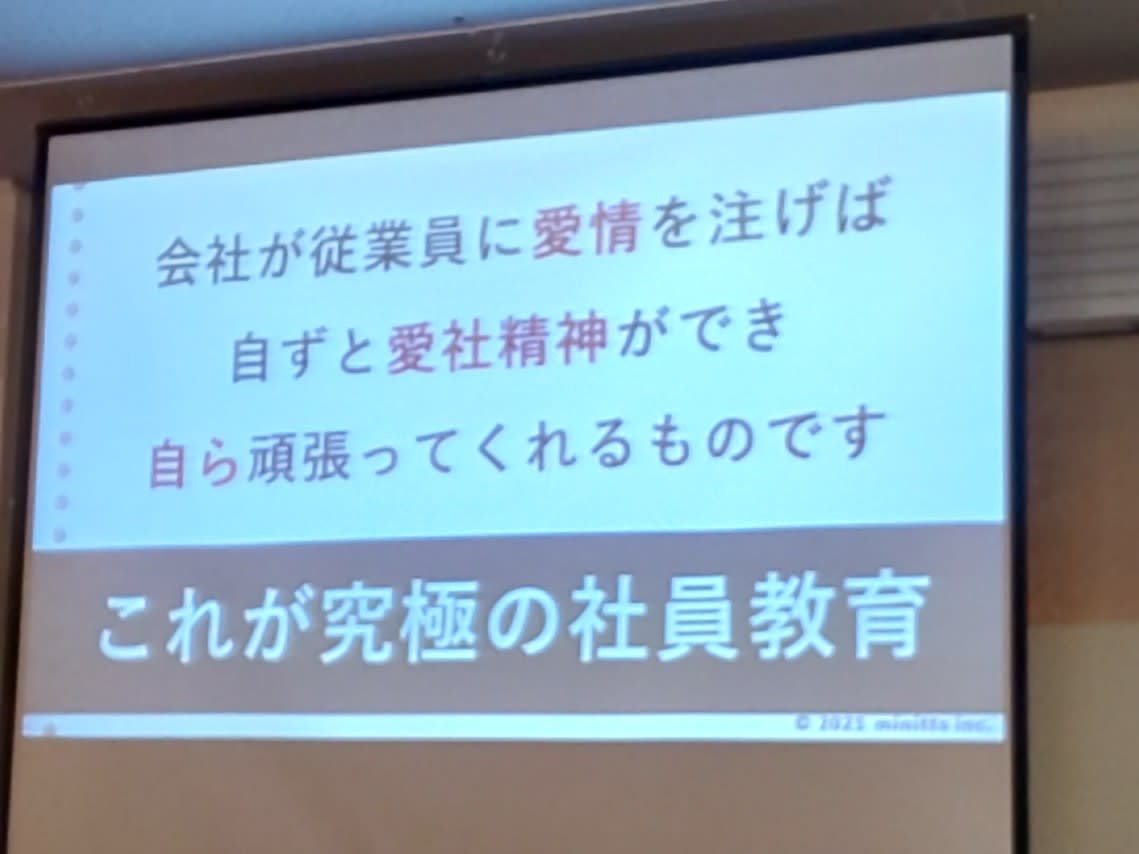

お客様のことを第一に考えると同様に、社員のことを大切にする企業理念が佰食屋を支える最も大切な部分であることに間違いありません。

そして、それが持続可能な社会を構築するSDGsの考え方に繋がるとの話で講演を締めくくられました。

私は、身を粉にして働くのが当たり前の現場監督時代を過ごしたからこそ、それが長続きしないことは良く分かります。

私自身も議員としても市民の皆様の為に働くのは当然のこととして、国立市政を支える職員の皆様が働きやすい環境整備をこれからも考えて行かねばならないと実感しました。

そう考えると、業務によっては机に縛られた職場環境というものを変革して、市役所職員が国立市全体を職場とし、市民に出向いて仕事をする時代はそう遠くないかもしれません。

新しい情報に触れる中で、より良い方向へ改革を進めて行きたいと考えています。

本日は午後から地域の会合に出席したのち、午後5時からはホテルエミシア東京立川(旧立川グランドホテル)で行われる立川法人会青年部講演会に出席しました。

立川法人会青年部の講演会では、今井参議院議員による国政報告、佰食屋代表取締役中村氏による講演をお聞きしました。

今井参議院議員は、ご子息が先天性の難聴ということから、しょうがいしゃ支援をライフワークとされています。

昨年の参議院本会議において代表質問を行った際に、初めて手話での質問を行いました。

その前段として、国会では議院運営委員会で国会内の様々なことを調整します。

そこで、今井議員が手話による代表質問を議院運営委員会に申し入れて協議したところ、全会一致で了承されたそうです。

国会内でもソーシャルインクルージョンという、誰も排除しない全ての方を受け入れる寛容な精神で運営されていることに対して嬉しく思います。

続いて佰食屋オーナーの中村氏からは、新型コロナウイルス感染症との壮絶な戦いの様子を講演いただきました。

京都府でステーキ丼を中心に販売する飲食店「佰食屋」は平成24年(2012年)にオープンします。

その名の通り、一日100食ランチ営業のみです。

関西のおばちゃんからは「もうかってんのやから、もっとうらなあかん」と叱られているとの話には笑みがこぼれます。

しかし、ここに経営者の理念が凝縮されています。

中村氏ご自身の幼少期は、お父様がホテルのシェフだったころもあり、夕食を家族で囲むということは遠い存在でした。

「飲食業にだけは就かないで欲しい」と父親から言われていたそうですが、それをあえて家族団らんの持てる飲食モデルに挑戦します。

それが一日100食限定、ランチ営業のみ、売り上げの上限を決めるという飲食形態です。

広告宣伝費を、お客様の口コミに委ねています。

この形態で営業することによって、社員の業務時間は最大でも午前9時から午後5時45分までに限られます。

残業無し、休暇申請は上司の相談なく決められるとのことです。

まさに、超ホワイト企業を飲食業で実施するという新たな試みに挑戦しました。

業績は順調に右肩上がりを続け、4店舗まで広がります。

しかし、昨年2月新型コロナウイルス感染症によって、4店舗のうち繁華街にある2店舗は来客数が20%にまで落ち込みました。

ちなみに住宅街にある2店舗は来客数は前年比100%を維持していたそうです。

このままでは、どんなに補助金メニューを活用しても4か月で破綻するところまで追い詰められます。

社員の方から「このお店を諦めても良いから」「私達は解雇されても次の職場は見つけられるけど、社長にはこの会社を維持する責任があるから」という温かい言葉に背中を押されたというエピソードはこちらも胸が熱くなります。

2店舗を活かすために、2店舗を閉鎖して従業員を解雇するという非情な決断を迫られます。

それでも開業した際の借金1000万円を返済し続けなければなりません。

その後は、ゴールデンウイーク後の売り上げ落ち込みを想定して、徹底的なテイクアウトへの移行を試みます。

カレーパンなどの新たなヒット商品です。

これが功を奏し、社内で行う歓送迎会や会合で大口の注文が入ります。

お客様のことを第一に考えると同様に、社員のことを大切にする企業理念が佰食屋を支える最も大切な部分であることに間違いありません。

そして、それが持続可能な社会を構築するSDGsの考え方に繋がるとの話で講演を締めくくられました。

私は、身を粉にして働くのが当たり前の現場監督時代を過ごしたからこそ、それが長続きしないことは良く分かります。

私自身も議員としても市民の皆様の為に働くのは当然のこととして、国立市政を支える職員の皆様が働きやすい環境整備をこれからも考えて行かねばならないと実感しました。

そう考えると、業務によっては机に縛られた職場環境というものを変革して、市役所職員が国立市全体を職場とし、市民に出向いて仕事をする時代はそう遠くないかもしれません。

新しい情報に触れる中で、より良い方向へ改革を進めて行きたいと考えています。