こんにちは、国立市商工会青年部に平成15年入部の石井伸之です。

本日は午前8時より国立市商工会青年部及び青年部OB会合同でのバス研修に参加しました。

研修先は、豊洲にある「そなエリア」調布市にある「NTT中央研修センタ」です。

「そなエリア」は東京臨海防災公園内に設置されており、モノレールゆりかもめ有明駅前にあります。

建物に入ると、熊本地震に関する展示があります。

入口で説明を受け、タブレットを持って東京直下型地震を体験するツアーに出発します。

扉を開けると、震災直後の東京を模した状況が展示されていました。

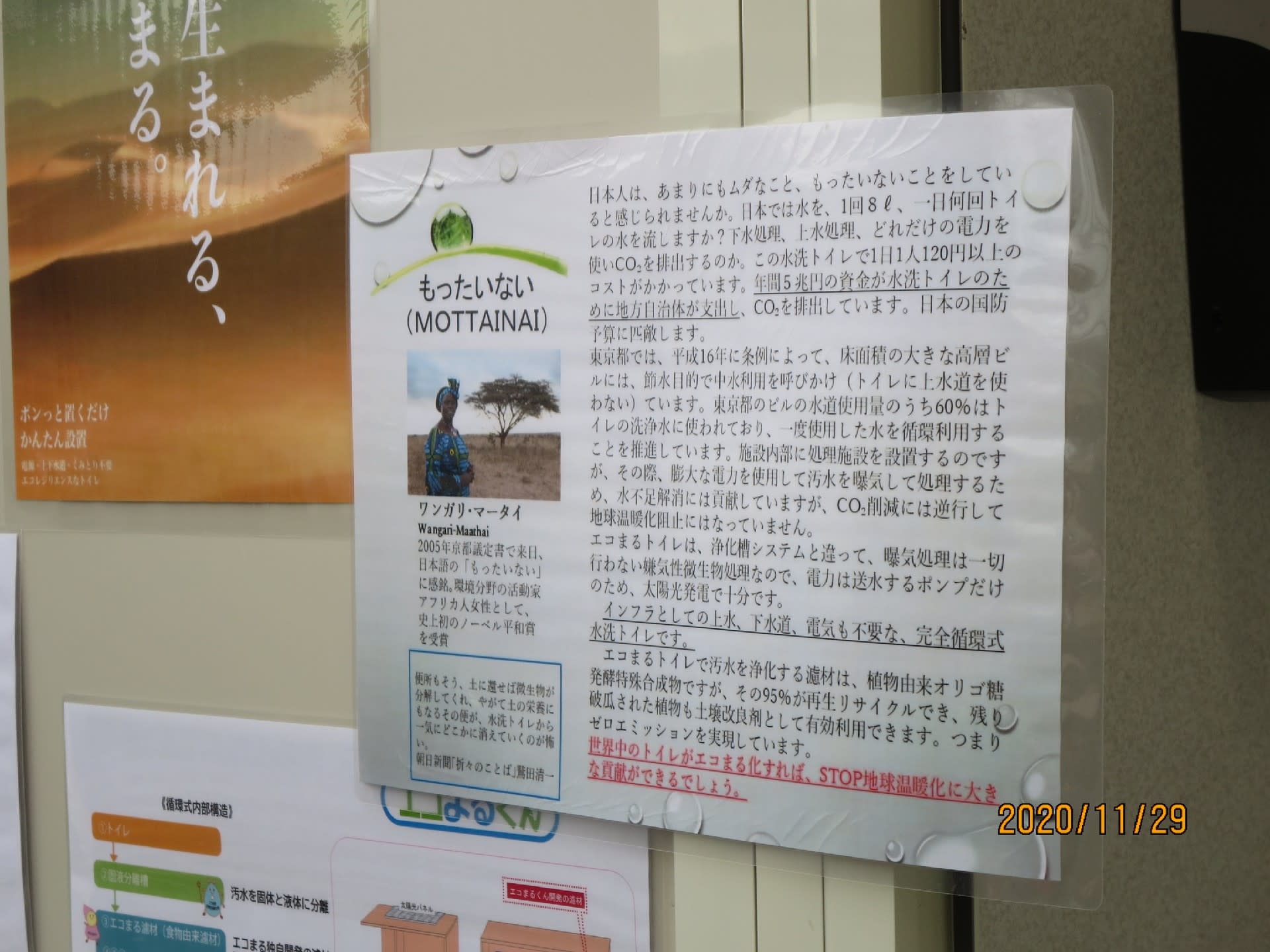

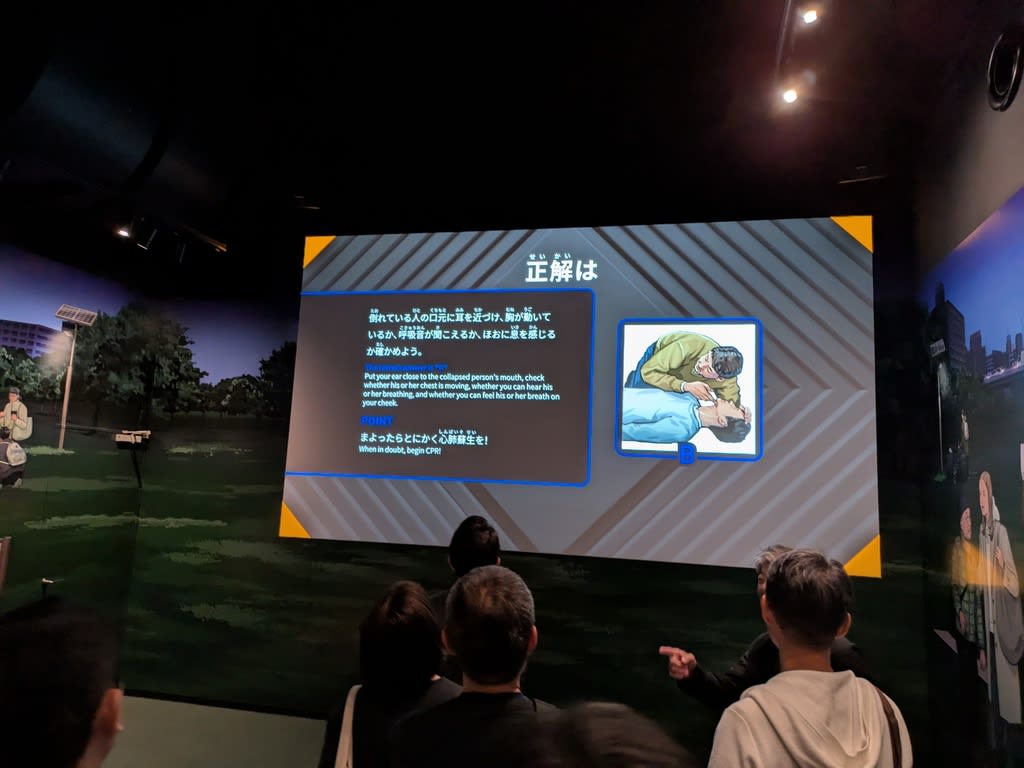

早速、タブレットに示された場所に向かうと問題が示されます。

完全に倒壊した建物の定礎に示された竣工時期を問う問題です。

倒壊した柱の中を見ると、明らかに主筋と呼ばれる縦に伸びる鉄筋が細く、主筋を横から保持する帯筋(フープ)の間隔が広くなっています。

私が現場監督時代に見ていた主筋や帯筋の太さや密度に対して、大きな違和感を感じます。

平成5年に二級建築士を取得する際に、昭和56年6月1日以降の新耐震基準について勉強したことを思い出します。

昭和56年5月31日までの旧耐震基準は「震度5強程度の地震でほとんど損傷しないこと」が求められていました。

それ以降の耐震基準、いわゆる新耐震基準(昭和56年6月1日以降)はそれに加えて「震度6強に達する程度の地震で倒壊・崩壊しないこと」が求められています。

平成7年1月17日に発災した阪神淡路大震災において、新耐震基準に適合した建物と旧耐震の建物では被害状況に大きな差があることが確認されました。

震災時に避難する建物として、昭和56年6月以降に竣工した建物へ避難することが命を守る行動に繋がります。

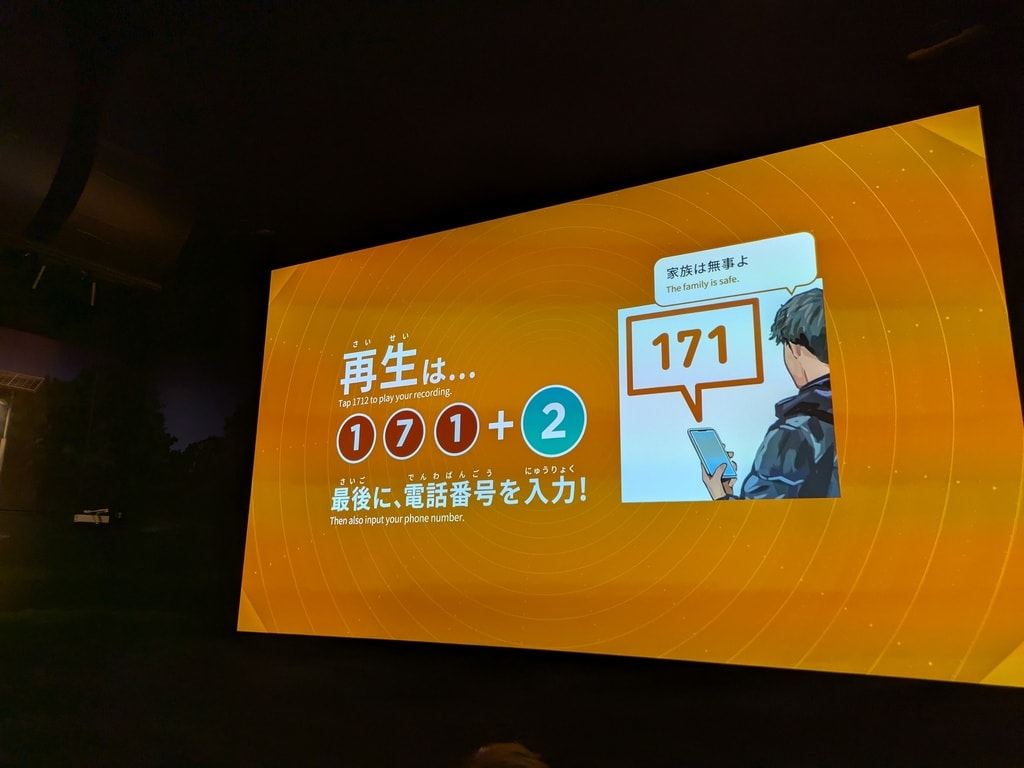

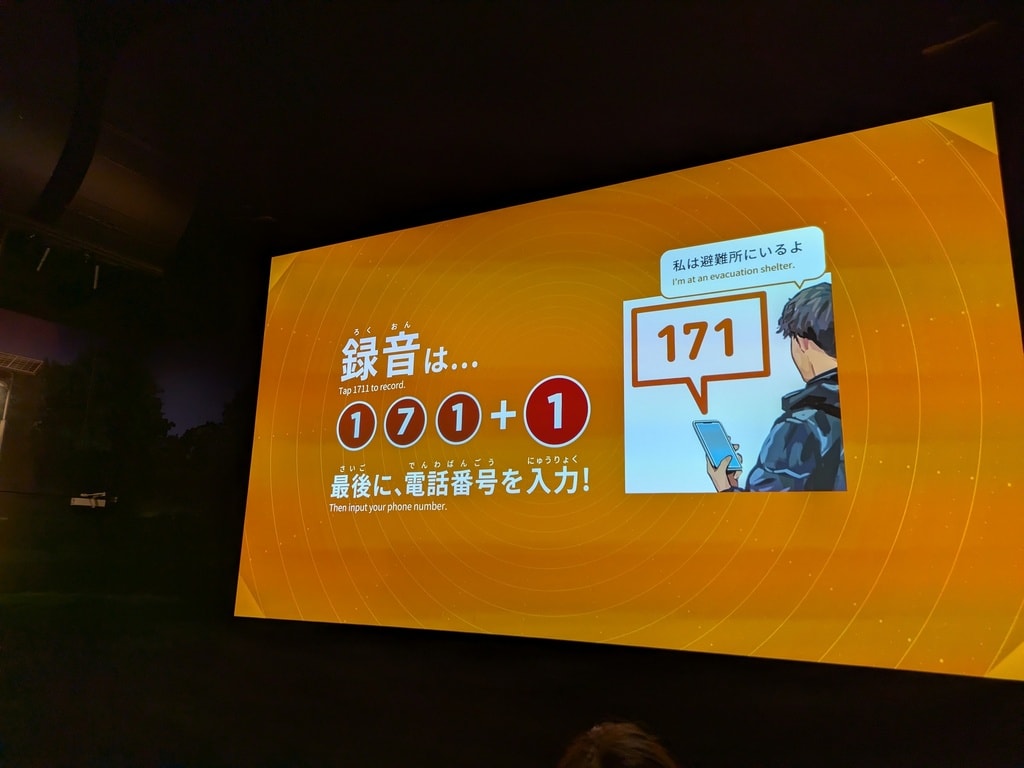

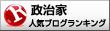

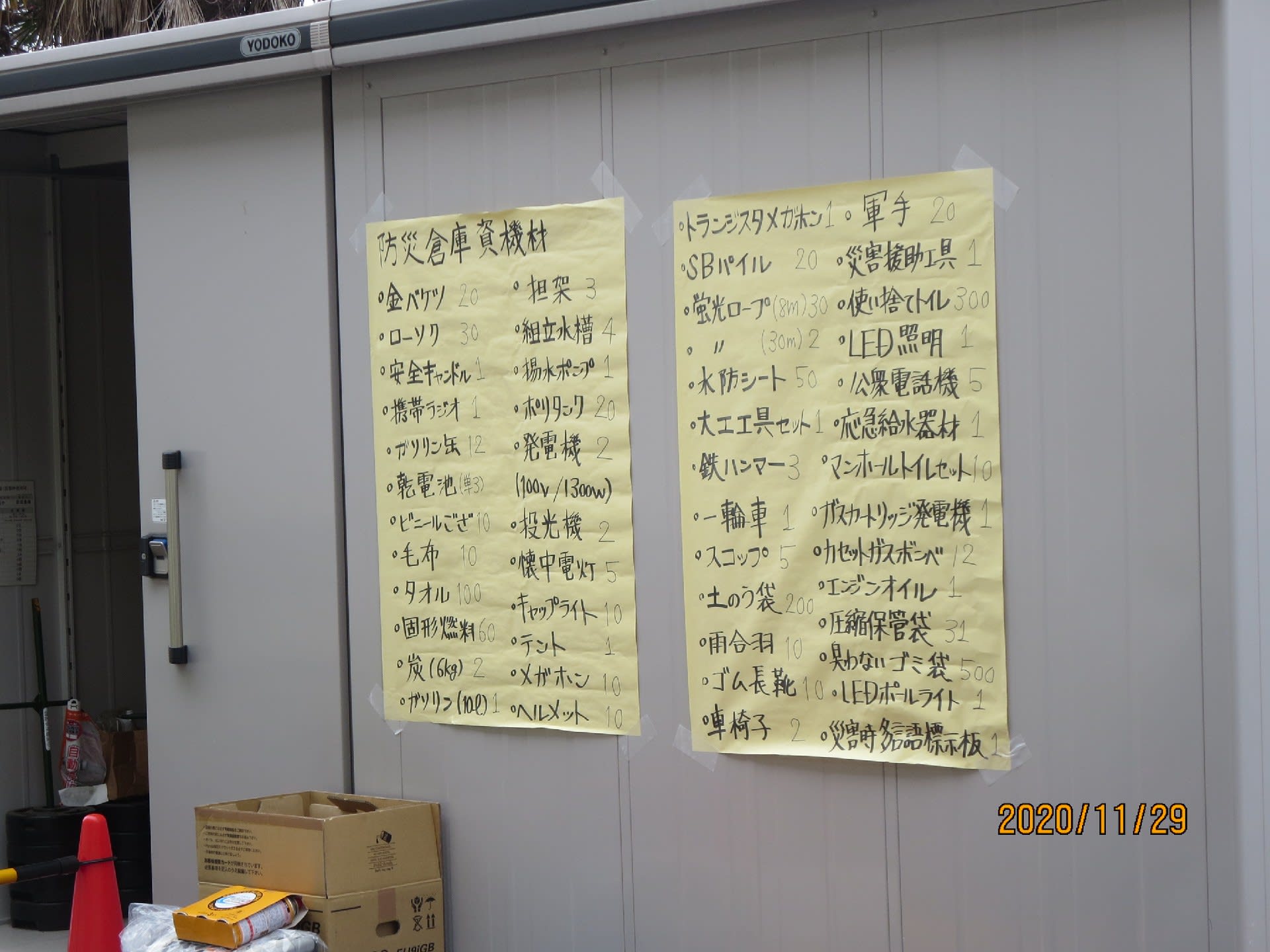

それ以外にも地盤沈下や液状化現象によってマンホールが地面から飛び出す状況や広域避難場所への避難、在宅避難、体育館での避難、災害伝言ダイヤル171、など様々な形で震災発生後72時間を生き延びる為に重要な点が示されていました。

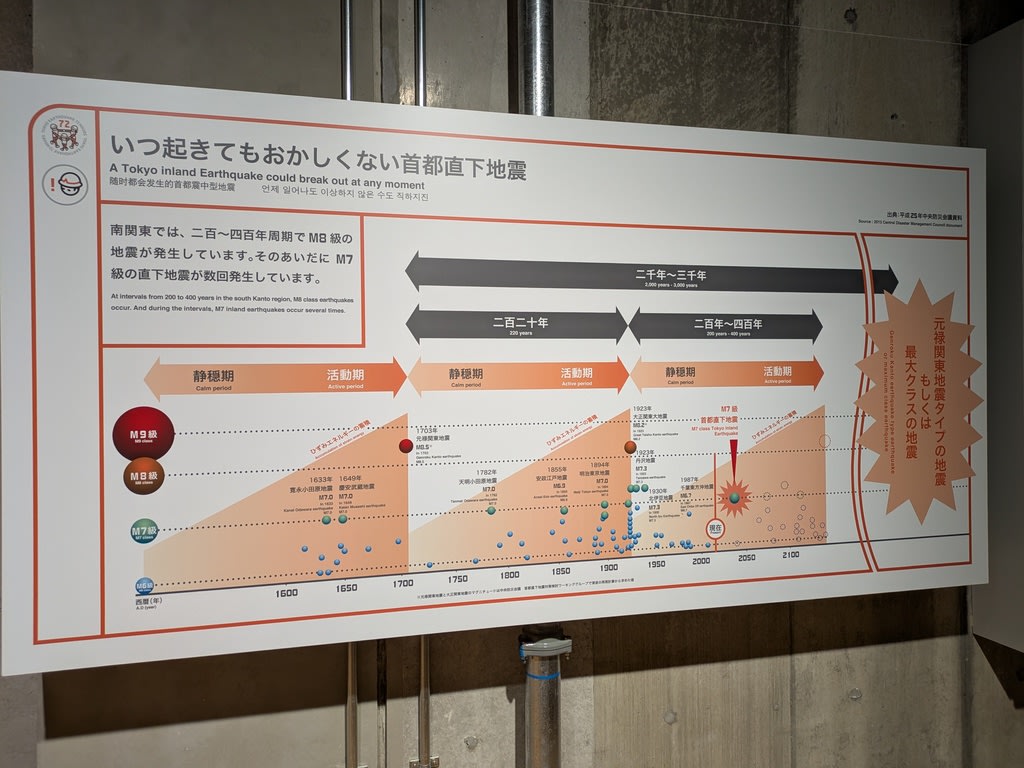

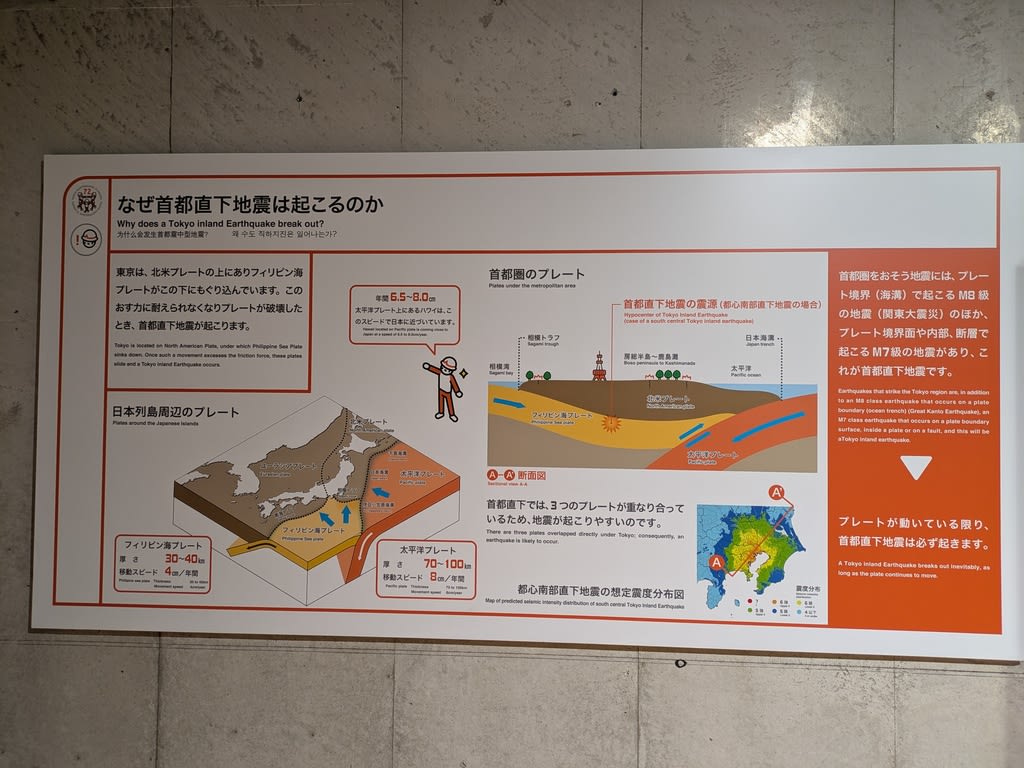

展示の中には各地域での直下型地震を示す図があり、立川直下型地震を見るとゾッとします。

防災士として、消防団員として、国立市議会議員として市民の皆様の命を守る為に訴えて行きます。