こんにちは、本日の訓練において雨が降らないかどうか週間天気予報を常時確認していた石井伸之です。

本日は午前7時15分に消防団第一分団小屋に集合して水防訓練に向かい、お昼過ぎには自衛隊家族会の総会に出席、午後1時30分からはとある自治会の総会に出席、午後3時過ぎには青柳中央会バーベキュー大会、夕方には自民党国立総支部役員の方と明日の本橋たくみ都議会議員選対会議に向けた事前の打ち合わせを行って一日が終わりました。

今年の三市二署合同水防訓練は国立市が担当市という事から、多摩川河川敷グラウンドで行います。

お陰様で雨は降らず、直射日光を雲が隠してくれたために、猛暑とはならず非常に助かりました。

水防訓練では様々な消防車両が集まることから、大きなカメラを抱えたマニアの方々が、消防関係車両をを撮影していました。

消防車を運転している際にマニアの方々からのフラッシュを浴びると、分かっていても驚きます。

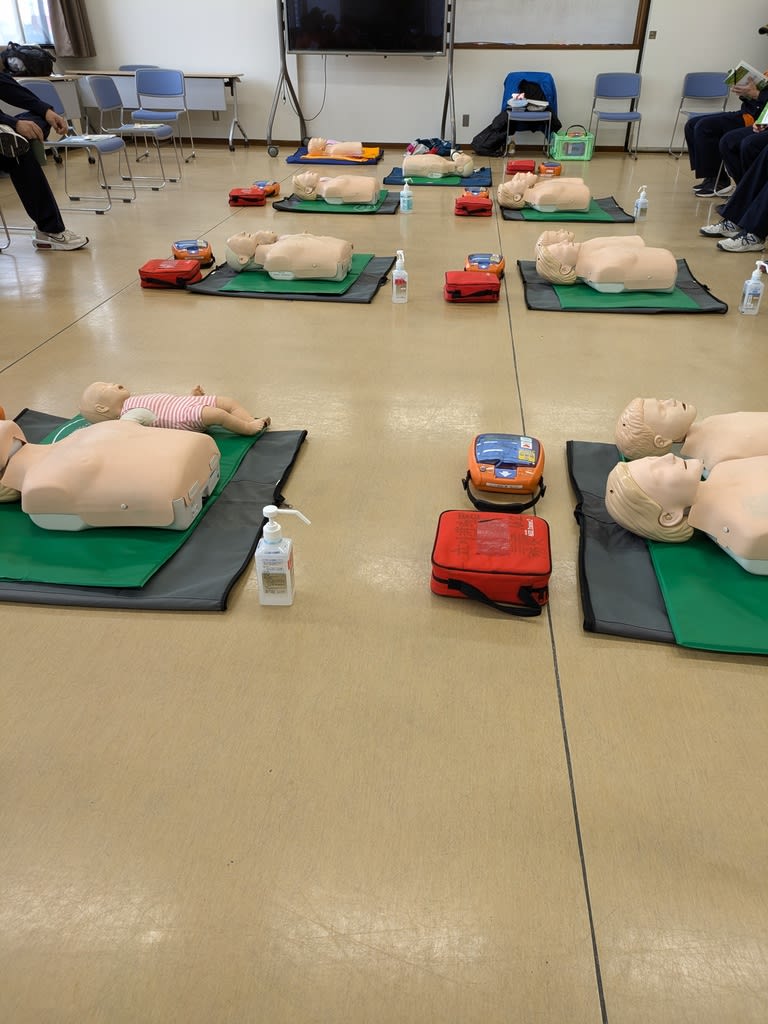

合同水防訓練は、建設業協会の方々による支援の下で、積み土嚢工法、月の輪工法などの水防工法を立川消防署隊、国立・昭島・立川消防団員が作り上げます。

私は消防団員として土嚢袋(どのうぶくろ)に砂を入れて土嚢を作ります。

この際、土嚢袋に砂を入れ過ぎてはなりません。

単純に重いだけではなく、運搬時に腰を痛める危険性を考えると、スコップに軽く3杯が精一杯です。

来賓挨拶で松本洋平衆議院議員がこのことに触れており、消防署員と消防団員が心の中で大きく頷いたことは間違いありません。

いざ災害時に備えて、市民の皆様の命を守る為に地道な訓練を重ねて行きます。