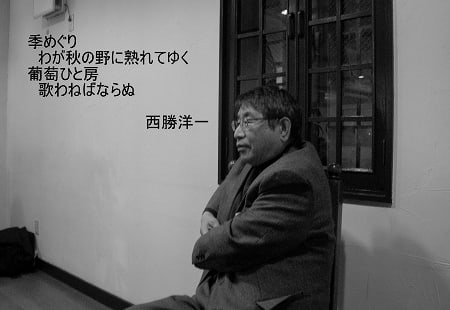

秋こそは光つよまれ たわやすく姿勢を変えてゆく友の背に 西勝洋一

旭川東高の同期であり歌人の西勝洋一君のインタビュー記事が北海道新聞に掲載されました。

新聞の切り抜きは同期の大橋君から送っていただいたものです。

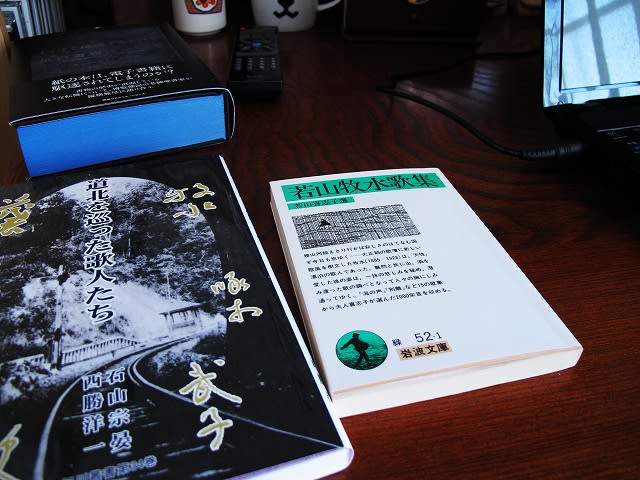

西勝洋一君のエッセー集「短歌の周辺」について、

詳しくは短歌の周辺 ←をクリックするとご覧になれます。

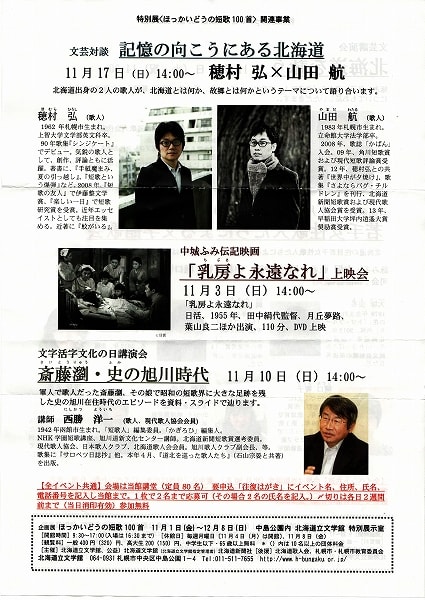

西勝君の出版祝い!を大義名分?に集まった同期の宴は三次会まで盛り上がりました。

旭川東のOBなら誰もが愛した逍遙歌、

あの美しい詩が「生物」の担当教諭から生まれたことが不思議でしたが、

実は大村先生は北陸の詩誌「日本海詩人」の主宰者であって、文豪・井上靖と親交があったことを知ったときは驚きと感銘を受けました。