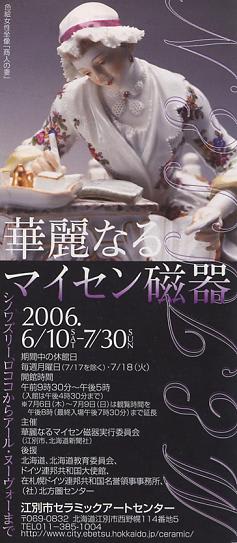

7月23日は、ドライブという名の、「家族を美術館に連れまわす」1日。まず、江別市セラミックアートセンター(江別市西野幌114-5)でひらかれている「華麗なるマイセン磁器 シノワズリー、ロココからアール・ヌーヴォーまで」を見に行った。

2006年度の展覧会のラインナップのなかでは、いちばん力の入ったものではないかと踏んで出かけたのだが、はたしてその通りで、通常特別展につかう2階のスペースを第二会場とし、いつもは道内作家の作品がならんでいる1階の部屋を第一会場としていた。

同センターのサイトによると、要するに、つぎのような展覧会である。

そうです。ゴージャスなのです。

しかし、根が庶民の筆者は、こういう華麗な食器類を見ても

「わあ、きれいだなあ」

などと心が動くことはあまりない。

ゴージャズなものが好きな人は、ステキだと思うかもしれないが、筆者の感想は、一言で言って

「派手だなあ。くどいなあ」。

これは、あくまで好みの問題なので、どうしようもない。

それにしても、マイセンをはじめとする欧洲の磁器が影響を受けたとされる古伊万里なんかにしても、ここまで空間恐怖的に飾り立ててはいないと思う。

色数も、柿右衛門などより多く、薄い青とか薄紫などがつかわれている。

まして、他の日本の陶磁器は、おおむねもっとシンプルである。

たぶん、あのごてごてした(しかも能書きの多い)フランス料理には、装飾過多なうつわが合うんだろう。

今回出品していた食器に、湯豆腐や焼き魚はぜったいに合わない。

ただし、「猿のオーケストラ」「秋の寓意」といった人形になると、ふしぎと、それほどくどい感じがしない。

これはおそらく、日本に、磁器の人形をつくる伝統がほとんどないためであろう。

うつわのように、ついつい日本のシンプルなものとくらべなくても済むせいである。

それにしても、日本に磁器の人形をつくる伝統がなく、うつわばかり作ってきたのは、なぜだろう。

和紙や木でじゅうぶん作れるからだろうか。

スフィンクスが根元に飾られている「色絵燭台ポプリ壺付暖炉用センターピース」という作品があって、よく見ると燭台の周囲にある文様は、ラーメンどんぶりによくある渦巻きと同じである。

これは、18世紀もかなり下った時代のものだが、東洋趣味の滲透ぶりはすごい。

あるいは、エジプトも中国も「東のほう」で十把ひとからげにしていた当時の欧洲人の認識の表れなのかもしれない。

つまらん感想ばかりになって失礼しました。

2006年度の展覧会のラインナップのなかでは、いちばん力の入ったものではないかと踏んで出かけたのだが、はたしてその通りで、通常特別展につかう2階のスペースを第二会場とし、いつもは道内作家の作品がならんでいる1階の部屋を第一会場としていた。

同センターのサイトによると、要するに、つぎのような展覧会である。

本展は、マイセン磁器をこよなく愛し、その収集に情熱をかけてこられた、伊東直子氏のコレクションを初めて公開するものです。

セルヴィスと称される食器セット、ディナーを飾った彫像のほか、室内装飾オブジェ、装飾鏡、シャンデリアなど、113セット198点の作品により、1710年代から20世紀初頭までの華麗なマイセン磁器の世界を紹介します。

そうです。ゴージャスなのです。

しかし、根が庶民の筆者は、こういう華麗な食器類を見ても

「わあ、きれいだなあ」

などと心が動くことはあまりない。

ゴージャズなものが好きな人は、ステキだと思うかもしれないが、筆者の感想は、一言で言って

「派手だなあ。くどいなあ」。

これは、あくまで好みの問題なので、どうしようもない。

それにしても、マイセンをはじめとする欧洲の磁器が影響を受けたとされる古伊万里なんかにしても、ここまで空間恐怖的に飾り立ててはいないと思う。

色数も、柿右衛門などより多く、薄い青とか薄紫などがつかわれている。

まして、他の日本の陶磁器は、おおむねもっとシンプルである。

たぶん、あのごてごてした(しかも能書きの多い)フランス料理には、装飾過多なうつわが合うんだろう。

今回出品していた食器に、湯豆腐や焼き魚はぜったいに合わない。

ただし、「猿のオーケストラ」「秋の寓意」といった人形になると、ふしぎと、それほどくどい感じがしない。

これはおそらく、日本に、磁器の人形をつくる伝統がほとんどないためであろう。

うつわのように、ついつい日本のシンプルなものとくらべなくても済むせいである。

それにしても、日本に磁器の人形をつくる伝統がなく、うつわばかり作ってきたのは、なぜだろう。

和紙や木でじゅうぶん作れるからだろうか。

スフィンクスが根元に飾られている「色絵燭台ポプリ壺付暖炉用センターピース」という作品があって、よく見ると燭台の周囲にある文様は、ラーメンどんぶりによくある渦巻きと同じである。

これは、18世紀もかなり下った時代のものだが、東洋趣味の滲透ぶりはすごい。

あるいは、エジプトも中国も「東のほう」で十把ひとからげにしていた当時の欧洲人の認識の表れなのかもしれない。

つまらん感想ばかりになって失礼しました。