画家の富山妙子さんが99歳で亡くなり、8月19日の新聞各紙が伝えました。

参考までに北海道新聞に載った共同通信の死亡記事を末尾に転載しておきます。

富山さんに対する関心は近年高まっており、2016年には埼玉県の原爆の図美術館で個展が開かれたのをはじめ、現在発売中の隔月刊誌「美術手帖」8月号の特集「女性たちの美術史」でも、山本浩貴氏による論考「富山妙子 日本の戦争責任から原発まで、政治問題を照射する越境の画家」がカラー図版とともに掲載されており、その中で、彼女の経歴がたどられるとともに、今年出た雑誌「東洋文化」で富山の特集が組まれていることなどが紹介されています。

筆者は彼女の作品を実見したことが一度しかありません。

2007年に北海道新聞社本社の北一条館1階に道新ぎゃらりーがオープンした際、財政危機が明るみに出た夕張市にエールをおくる意味合いだったと思いますが、同市美術館の所蔵品展を開いており、そこで「角田炭鉱」(1957)という小品を見ました。

平凡な風景画の油絵だったと記憶しています。

図版で見るような、後年のシュルレアリスム的・土俗的な特徴はいっさい見られません。

道新ぎゃらりーはすでに本社の大通館に移転しており、また、夕張市美術館は民間に移譲された後、休館、雪の重みで建物が倒壊しています。時の流れを感じざるを得ません。

また、この絵が現在どこにあるのかも、筆者は知りません。

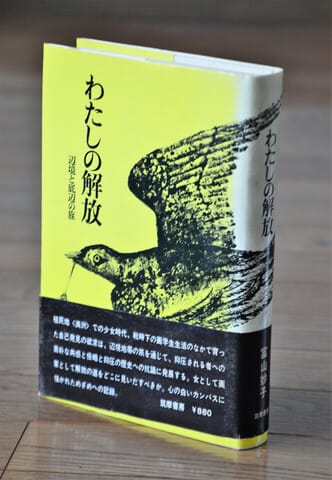

富山妙子さんのあゆみについては筆者は『わたしの解放』(筑摩書房)を読んで知ることができました。

戦前、女性が美術を学ぶことのできる唯一の学校だった女子美術専門学校(現在の女子美術大学)に進んだものの、写生ばかりで、欧洲に起きている印象主義以降の新しい潮流を排撃する退屈な授業に反撥して退学になってしまいます。

美術評論家の外山卯三郎が私財を投じて開いた画塾に移り、ようやくパウル・クレーやバウハウスなどを学ぶことができましたが、戦時体制の強まりの中、そこも2年間で閉鎖になってしまいます。

なお、外山卯三郎は北大予科の学生だった時代、雑誌「さとぽろ」に拠って、前衛的な作品を発表し、戦前の札幌のアートシーンに新しい風を吹かせた人だったことは、北海道の関係者の間ではよく知られています。

恋愛、疎開、食いつないでいくための仕事…。

苦しい戦中戦後を過ごしながらも、ロマン・ロランを読み、新たな時代の美術を模索していた富山さんは、日立(茨城県)の炭鉱に赴いてデッサンをしていました。その後、津軽海峡を渡る機会が舞い込んできました。

彼女の絵が夕張にあったのは、こういう背景があったためかもしれません。

芦別では、昨夜落盤事故で死んだかつての教え子の通夜に行くという校長先生と話をし、全三井鉱山のストライキについての話も書かれていますが、全体としては4ページほどの淡白な叙述です。

富山さんに大きな影響を与えたのは、次に、炭労の招きで向かった筑豊炭田だったようです。

その後彼女は、日本からの移民が多かったブラジルをはじめ、キューバ、ソ連、欧洲などを旅しますが、北海道の話は出てきません。

蛇足ですが、竹田厳道氏は北海タイムスの記者でのちに社長にまでなりました。

北海タイムスは、北海道新聞(道新)のライバルとして戦後創刊されましたが、部数では道新を脅かすにいたらず、進出してきた中央紙の追い上げも受けて、1998年に休刊(事実上の廃刊)しています。

竹田氏はその前に社長を退き、「一枚の繪」を創業・創刊し、絵画の月賦販売という新しいビジネスで成功を収めました。

この本は、当時は軍事独裁で反政府運動も盛んだった韓国民衆との連帯を示すあたりで終わっています。

いま若い人が読んだらどういう感想を抱くのかはわかりませんが、民主主義への信頼と軍国主義の横暴への強い反対、日本共産党中央への不信、第三世界への連帯感といった叙述は、当時の知識人の「あるある」で、特に珍しいものではありません。

276~277頁で繰り広げられる戦後日本の総括は、ほとんど白井聡『永続敗戦論』につながっているといっても過言ではないほどで、1970年の日本の進歩派知識人にとっては共通の認識が再確認されているといえそうな気がします。

ところで筆者が一番衝撃的だったのは、まだ彼女が小学校に通っていたころ、校長が生徒に次のように呼びかけたというくだりでした(12頁)。

あいトリなどの「表現の不自由展」に出品された大浦信行さんの作品をめぐる騒動を思い出してしまいました。

すでに長くなっていますので、この件についてはこのあたりで切り上げます。

作品を見たいという思いがあらためて強まってきます。

ご冥福を祈ります。

最後に新聞の死亡記事を引きます。

参考までに北海道新聞に載った共同通信の死亡記事を末尾に転載しておきます。

富山さんに対する関心は近年高まっており、2016年には埼玉県の原爆の図美術館で個展が開かれたのをはじめ、現在発売中の隔月刊誌「美術手帖」8月号の特集「女性たちの美術史」でも、山本浩貴氏による論考「富山妙子 日本の戦争責任から原発まで、政治問題を照射する越境の画家」がカラー図版とともに掲載されており、その中で、彼女の経歴がたどられるとともに、今年出た雑誌「東洋文化」で富山の特集が組まれていることなどが紹介されています。

筆者は彼女の作品を実見したことが一度しかありません。

2007年に北海道新聞社本社の北一条館1階に道新ぎゃらりーがオープンした際、財政危機が明るみに出た夕張市にエールをおくる意味合いだったと思いますが、同市美術館の所蔵品展を開いており、そこで「角田炭鉱」(1957)という小品を見ました。

平凡な風景画の油絵だったと記憶しています。

図版で見るような、後年のシュルレアリスム的・土俗的な特徴はいっさい見られません。

道新ぎゃらりーはすでに本社の大通館に移転しており、また、夕張市美術館は民間に移譲された後、休館、雪の重みで建物が倒壊しています。時の流れを感じざるを得ません。

また、この絵が現在どこにあるのかも、筆者は知りません。

富山妙子さんのあゆみについては筆者は『わたしの解放』(筑摩書房)を読んで知ることができました。

戦前、女性が美術を学ぶことのできる唯一の学校だった女子美術専門学校(現在の女子美術大学)に進んだものの、写生ばかりで、欧洲に起きている印象主義以降の新しい潮流を排撃する退屈な授業に反撥して退学になってしまいます。

美術評論家の外山卯三郎が私財を投じて開いた画塾に移り、ようやくパウル・クレーやバウハウスなどを学ぶことができましたが、戦時体制の強まりの中、そこも2年間で閉鎖になってしまいます。

なお、外山卯三郎は北大予科の学生だった時代、雑誌「さとぽろ」に拠って、前衛的な作品を発表し、戦前の札幌のアートシーンに新しい風を吹かせた人だったことは、北海道の関係者の間ではよく知られています。

恋愛、疎開、食いつないでいくための仕事…。

苦しい戦中戦後を過ごしながらも、ロマン・ロランを読み、新たな時代の美術を模索していた富山さんは、日立(茨城県)の炭鉱に赴いてデッサンをしていました。その後、津軽海峡を渡る機会が舞い込んできました。

最果ての地にゆくような気がする、冬の旅で、わびしい海辺の漁村に白い雪が舞おりてくる。私のはじめての北海道旅行は、炭鉱記者であった竹田厳道氏が、北海道の炭鉱を描くようにとの好意から、会社に申し入れ、各地の炭鉱をまわれる便宜が図られた。(89頁)

彼女の絵が夕張にあったのは、こういう背景があったためかもしれません。

芦別では、昨夜落盤事故で死んだかつての教え子の通夜に行くという校長先生と話をし、全三井鉱山のストライキについての話も書かれていますが、全体としては4ページほどの淡白な叙述です。

富山さんに大きな影響を与えたのは、次に、炭労の招きで向かった筑豊炭田だったようです。

その後彼女は、日本からの移民が多かったブラジルをはじめ、キューバ、ソ連、欧洲などを旅しますが、北海道の話は出てきません。

蛇足ですが、竹田厳道氏は北海タイムスの記者でのちに社長にまでなりました。

北海タイムスは、北海道新聞(道新)のライバルとして戦後創刊されましたが、部数では道新を脅かすにいたらず、進出してきた中央紙の追い上げも受けて、1998年に休刊(事実上の廃刊)しています。

竹田氏はその前に社長を退き、「一枚の繪」を創業・創刊し、絵画の月賦販売という新しいビジネスで成功を収めました。

この本は、当時は軍事独裁で反政府運動も盛んだった韓国民衆との連帯を示すあたりで終わっています。

いま若い人が読んだらどういう感想を抱くのかはわかりませんが、民主主義への信頼と軍国主義の横暴への強い反対、日本共産党中央への不信、第三世界への連帯感といった叙述は、当時の知識人の「あるある」で、特に珍しいものではありません。

276~277頁で繰り広げられる戦後日本の総括は、ほとんど白井聡『永続敗戦論』につながっているといっても過言ではないほどで、1970年の日本の進歩派知識人にとっては共通の認識が再確認されているといえそうな気がします。

ところで筆者が一番衝撃的だったのは、まだ彼女が小学校に通っていたころ、校長が生徒に次のように呼びかけたというくだりでした(12頁)。

「恐れ多くも、天皇、皇后両陛下の御写真をはじめ、皇族方の御写真がのった新聞紙でみなさんは弁当を包んでいる、またその新聞紙はクズ屋に売られています。ひどい人は両陛下の御写真がでた新聞紙を野球場にもってきてお尻の下に敷いている。こんな勿体ないことが行われていることはまことに遺憾であります。早速みなさんは家にある古新聞から皇室の御写真を切りぬいて学校へもってきてください」

(中略)生徒が切り抜いてきた新聞写真は校庭で焼かれ、その灰はタダの灰ではなく「恐れ多い灰」になり、その灰をパラパラと松の植木にふりかけた。「恐れ多い灰」をかぶった松は、タダの植木ではなくなり「恐れ多い御神木」に出世して「式」の日には講堂の壇上の白布のうえに飾られた。

あいトリなどの「表現の不自由展」に出品された大浦信行さんの作品をめぐる騒動を思い出してしまいました。

すでに長くなっていますので、この件についてはこのあたりで切り上げます。

作品を見たいという思いがあらためて強まってきます。

ご冥福を祈ります。

最後に新聞の死亡記事を引きます。

富山 妙子さん(とみやま・たえこ=画家)18日午後3時1分、老衰のため東京都内の自宅で死去、99歳。兵庫県出身。葬儀・告別式は故人の遺志により行わず、後日「お別れの会」を開く。

少女時代を旧満州(現中国東北地方)などで過ごし、1938年に帰国。戦後は炭鉱をテーマに絵画制作や著述活動を行った。韓国を訪れた70年以降、強制連行や従軍慰安婦など、日本の戦争責任を問う版画や絵画といった社会派の作品制作を続けた。

「わたしの解放」「アジアを抱く」など著作多数。代表的な美術作品のシリーズに「倒れた者への祈祷 1980年5月・光州」「海の記憶」など。音楽家高橋悠治さんとも共同制作し、国内外で展覧会や上映会を開いた。

富山妙子さんのご紹介をありがとうございました。

ご本人らしく生きられたのは、多分 ひとり旅からでしょう。絵画のことは分からなし、思想などは難しすぎるので、私の関心ごとは前半の内容でした。

最後まで個展や出版物に関わる個性的なエネルギー、凄いと思います。

富山妙子は画家ですが、どうしても文筆ばかりが目に入ってくるので、機会があれば絵の実作を見たいなあと思っています。