日々の雑感記によるヘボ・マイ趣味紹介です。

ダッペの悠友ライフ

群馬・藤岡にある「フジの花咲く丘」に行って来ました

群馬・藤岡は「藤」の花が市の花になっています

このため「藤」をテーマにした約2.3haの公園があり、「フジの花咲く丘」と呼ばれています

この丘は、上信越自動車道藤岡I.C.から約10分のところにあります

園内には「藤」を紹介した「ふじふれあい館」、全長250mの藤棚、45種類の「藤」が植えられた見本園があり、色々の花色の「藤」を楽しむことができます

「藤」花の見ごろは、4月下旬~5月中旬頃です

先日・23日、そろそろ咲き出したかなと見に行って来ました

毎年藤の花の咲く頃、藤岡では「藤岡ふじまつり」が開催されます

今年は第17回目で、2015年4月25日(土)~5月10日(日)の予定で開かれています

まつりの期間、園内は、藤岡の物産市や藤の即売会、野外コンサートなどのステージイベントが行われ、日没後は、藤棚のライトアップやイルミネーションが点灯され、幻想的な雰囲気のなかで「藤」を楽しむことができます

数日後に祭りを控え、イルミネーションの準備が始まっていました ( 右建物は、ふじふれあい館 )

数日後に祭りを控え、イルミネーションの準備が始まっていました ( 右建物は、ふじふれあい館 )

まつり期間中は大いに賑わいを見せるそうです

植えられたフジの花はツボミが多く、まだ花は咲き出したばかりですが、待ちきれないようにクマ蜂がぶんぶん羽音高く飛び回っていました

藤の満開時はむせ返るような香りになります

見本園の「藤」はまだ咲き出したばかり・・・まつり始めの今、花房の短い種類が咲き始めていました

咲き出したばかりで花は少ないけれど、香りは十分楽しめました

その年の気候にもよりますが、藤の一番の見ごろはゴールデンウィークの後半頃に迎えそうです

この時は、藤棚のシャワーのように咲く長い房の「藤」が乞うご期待!!ですよ

見本園の中から広場を眺めました ・・・ 足踏み石の周りには芝桜が目印のように縁どられています

見本園の中から広場を眺めました ・・・ 足踏み石の周りには芝桜が目印のように縁どられています

藤花の蜜が大好物のクマバチが、体の周りを羽音高く飛び回る様子は迫力あります

クマバチは日本固有種のミツバチ科のハチで、体長約2cmほど、コロコロした体形で、全体に黒色・頭部に黄色いアクセントがあり、かわいらしい感じもあります

でも体長が大きく、飛ぶ音も大きいので、性格はいたって温厚で攻撃性はないと分かっているのですが、ちょっと怖い感じです

咲き始めた藤の花アップです 下画像

上右画像は藤色の花をアップです

シャッターを押す瞬間、クマバチが飛んできて画面に入ってしまいました

何か眼は可愛い感じです・・・全体に入らなかったのが惜しかった

フジの花言葉は、

「優しさ」、「歓迎」、「決して離れない」、「恋に酔う」

群馬・「太田市北部運動公園」に行って来ました

二三日前、群馬・「太田市北部運動公園」に行って来ました

『今、芝桜が真っ盛りだよ!!』と、友人に教えてもらっての事です

太田市北部運動公園は群馬太田市上強戸町にある太田市立の都市公園(運動公園)です

北関東自動車道太田藪塚ICから約15分、太田桐生ICからは国道50号方面に進み、「只上」交差点を左折、次の立体交差を「伊勢崎」方面に進み約10分ほどのところにある公園面積約19haの広大な公園です

2015年4月8日~5月6日の予定で、「おおた芝桜まつり」が始まっていました

訪れたこの日、久しぶりに朝から晴れて、公園内は青空の下で、芝桜やネモフィラの花が咲き競って、大勢の観光客が押し寄せ賑わっていました

「おおた芝桜祭り」は、9時~17時開園です・・・入場は無料だけど、駐車料金(500円、バスは2000円)がかかります

広大な敷地の園内は様々な花畑に分けられています

ピクニックの丘からの園内展望 ( 手前:芝桜、正面青色はネモフィラの花、奥にはこいのぼりが泳いでいます )

ピクニックの丘からの園内展望 ( 手前:芝桜、正面青色はネモフィラの花、奥にはこいのぼりが泳いでいます )

公園西・憩いの丘エリアは一面の芝桜でピンク、赤、白のじゅうたんが敷き詰められたようです・・・でも以前来た時より少し土の見えるところが多くあり、今年は手が回らなかったのでしょうか!? それともこれから大きくなるのかな

公園東・見晴らしの丘エリアは、青空に溶け込むようなネモフィラのパステルカラーがさわやかです

園内各所はボランテァの人たちが、懸命に草を採ったり植え付けたりと整備に余念がありません

ネモフィラの群生した中にも、雑草が沢山混じっていましたが美しさを保つのは大変な事なのだなと、ご苦労に感謝しながら堪能してきました

公園南から、見晴らしの丘を展望しました ( 手前からクリムソンクローバー(赤色)、ポピー(橙色)、ネモフィラ(青色)、右青色は、ネモフィラの群生、正面奥は芝桜群生です )

公園南から、見晴らしの丘を展望しました ( 手前からクリムソンクローバー(赤色)、ポピー(橙色)、ネモフィラ(青色)、右青色は、ネモフィラの群生、正面奥は芝桜群生です )

2.4haの見晴らしの丘はブルーのネモフィラやクリムゾンクローバーが咲き乱れています

空色のネモフィラは、英名で「baby blue-eyes」といい、「赤ちゃんの小さな青い目」という意味で、和名は「瑠璃唐草(ルリカラクサ)」です

ネモフィラとクリムソンクローバー

ネモフィラとクリムソンクローバー  ネモフィラの群生

ネモフィラの群生

芝桜は4月上旬~下旬まで、ネモフィラは4月中旬~5月中旬が見頃です

芝桜とネモフィラを両方見ようと思うと、やはりGW(できれば前半)が「お出かけどき」でしょう!!

憩いの丘から中央広場を見ました (手前:中央広場の芝桜 中央広場:こいのぼりが見えます

憩いの丘から中央広場を見ました (手前:中央広場の芝桜 中央広場:こいのぼりが見えます

「見晴らしの丘」と「憩いの丘」に囲まれた中央広場では、こいのぼりが爽やかな風に吹かれて、青空に向かって元気良く泳いでいます

現在「おおた芝桜まつり」が開催されて、いろいろなイベントが曜日毎に実施されていました

イベントの様子

イベントの様子  中央広場に泳ぐ無数のこいのぼり

中央広場に泳ぐ無数のこいのぼり

群馬・榛名山麓で、春さがしをしてきました

このところ低気圧が連日襲来し、寒い日が続いています

このため春本番が少し足踏みのようです

先週末、榛名山麓・伊香保温泉周辺の春の様子を見に行って来ました

4月4日の日、「相馬が原駐屯地」の桜 を見た時はまだまだソメイヨシノは咲き出したばかりでしたが、 この日はすっかり満開です

駐屯地では毎年 満開時開放されています

「相馬が原駐屯地」内の桜

「相馬が原駐屯地」内の桜

伊香保温泉~渋川市街地に車で数分下ったところに、「伊香保グリーン牧場」があります

「伊香保グリーン牧場」は、四季折々の自然を堪能できる観光農場です

700本はあると云われる桜の樹は丁度見ごろになっていました

「グリーン牧場」に押しかけた観光バスです ・・・ ( 正面向こうは「水沢山」です )

「グリーン牧場」に押しかけた観光バスです ・・・ ( 正面向こうは「水沢山」です )

グリーン牧場・子供広場 ( 正面奥: 小野子山 )

グリーン牧場・子供広場 ( 正面奥: 小野子山 )  「グリ-ン牧場」 の桜・・・ この日は8~9分咲きでした

「グリ-ン牧場」 の桜・・・ この日は8~9分咲きでした

吉岡町上ノ原浄水場方面からみた「水沢山」 ・・・ ソメイヨシノが満開でした

吉岡町上ノ原浄水場方面からみた「水沢山」 ・・・ ソメイヨシノが満開でした

「渋川総合運動公園」に寄りました

桜は大分開いて満開近しでしたが、それよりもコブシが咲き誇っていました

上ノ原浄水場周辺は、モミジの芽吹きがとても綺麗でした

スプリングエフェメラル(春の妖精)・カタクリが、咲き出しているのを見つけました

カタクリの群生はなかなか見られません

大事に育ってほしいものです

群馬・西毛地域の桜情報 ・・・ 「庚申山総合公園」の桜が見ごろでした

昨日に続いて・・・群馬西毛の桜情報です

西毛と云うのは、藤岡~高崎~富岡~安中の一帯を指しますが、広範囲であり、桜の開花は大分ずれています

藤岡はどちらかと云うと、埼玉と隣接し、南毛と云える地帯ですし、安中は碓氷峠を越せば長野・軽井沢ですから北毛ともいえる気候です

藤岡にある「庚申山総合運動公園」に寄って、桜の花を見てきました・・・4月7日です

「庚申山」は県南西部の平地に位置して、標高が200メートルにも満たない丘陵(➝ 標高=189m)で、群馬百名山のひとつです

「庚申山総合運動公園」は、藤岡・庚申山に造られた市営のサッカー場やテニスコート、体育館などの施設が整備されたスポーツ公園です

公園は静かで、山あり池ありと緑豊かな自然環境にめぐまれた市民の憩いの場ともなっています

すこ~し小雨で煙っていたこの日の公園は、桜が満開でした

公園中央広場から「庚申山」・桜山を望む ( 向かって正面タワーは「飛翔」、左の樹木はハナミズキ )

公園中央広場から「庚申山」・桜山を望む ( 向かって正面タワーは「飛翔」、左の樹木はハナミズキ )

ハナミズキの花が、開き始めています

「庚申山」の緑いっぱいに囲まれた公園内には、諸スポーツ施設の他に、ひょうたん池やだるま池、菖蒲園などがあり野鳥もいっぱいいます

シーズンには、桜、ツツジ、フジなどの花が次々咲き華やぎます

ひょうたん池の桜 ( 水鳥(マガモ)がまだ残っています。 正面右奥の桜はさくら山の桜です )

ひょうたん池の桜 ( 水鳥(マガモ)がまだ残っています。 正面右奥の桜はさくら山の桜です )

マガモ君たちは、のんびりお花見の様子だけど、まだ渡りしなくて大丈夫なのかな!?

桜越しに見た「菖蒲園」(手前)、「ひょうたん池」(正面奥)

桜越しに見た「菖蒲園」(手前)、「ひょうたん池」(正面奥)

遊歩道にはソメイヨシノの他に、八重桜も咲き始めていました

遊歩道にはソメイヨシノの他に、八重桜も咲き始めていました

このところちょっと花冷えが続いています

散りはじめていますが、この寒さで開いた桜花もびっくりかもしれません

路面に散ったソメイヨシノの花びらが、小雨に濡れて、敷き詰められた感じでした

群馬南毛(正しくは中毛)の桜情報・・・玉村東部スポーツ広場に行って来ました

群馬県は関東地方北西部に位置する県で、上代においては栃木県域とともに「毛野国」(毛の国)を形成し、これを上下に分かって「上毛野国(かみつけぬのくに)」と呼んでいます

異称として、群馬は「上州(じょうしゅう)」「上毛(じょうもう、かみつけ)」ともいいます

群馬の名は読んで字の如く、「馬が群れる」という意味で、貴重な馬が群れている豊かな土地であり、また、そうなりたいという願いがあったのでしょう

県域北部は北毛と呼ばれ、長野、新潟、福島と隣接した山岳部となっています

県域南部は関東平野の北端(➝埼玉、栃木に隣接)に当たり、中毛(➝何故か南毛と呼ばないみたい)・西毛・東毛の三地域に分けられています・・・気候は他の関東平野の平地部と同様に夏季多雨、冬季少雨です

あっちこっちで桜が満開になってます

埼玉に隣接した(あえて南毛と呼びたい)佐波郡・玉村にある「東部スポーツ広場公園」に先日(4月6日)行って来ました・・・以前「東部スポーツ広場」には散策に来た事があり、グランド周囲に桜が植えられていたのを覚えていました

「東部スポーツ広場」は利根川の河川敷にできた広場と云えそうです

綺麗に整備され、周囲に植えられた桜は満開になっていました

春爛漫の桜 ( → グランドの芝生では、グランドゴルフを楽しむ人々が見られました )

春爛漫の桜 ( → グランドの芝生では、グランドゴルフを楽しむ人々が見られました )

広場を一周しました

外周には遊歩道が作られています

遊歩道の周りは、桜並木です

遊歩道の周りは、桜並木です

ソメイヨシノの散策道の一画に、しだれ桜と、八重桜が植えられていました

しだれ桜と八重桜は満開までは、まだまだでした

群馬・榛名山麓の桜情報です

先日(4月4日)群馬・榛東村方面に車を走らせて来ました

毎年今頃、産直を巡りながら、榛名山麓の桜の開花様子を見る のが、楽しみなんです

この日は前日まで5月のような陽気であったのが、一転して霧雨のふるちょっぴり肌さむの日に成ってました

榛東村には、第12旅団司令部等が駐屯する陸上自衛隊の「相馬が原駐屯地」があります

駐屯地は桜の名所になっており、桜の咲くこの時期は部分開放され、桜見を楽しむことができます・・・今年の開放は、56年駐屯地開設記念行事として4月11日に行われるそうです

当日は混みますので事前様子見に行って来ました

霧雨の煙る中、桜の開花は6~7分位(?)になっていました・・・ソメイヨシノです

駐屯地内の「桜」並木

駐屯地内の「桜」並木

静かです

とっても静かです

晴れていたら、桜の枝越しに榛名の山並みが見えるのですが・・・

三脚を担いだカメラマンが数人・・・ぽつぽつ見えました

花の様子はこれだと5分くらいかな ・・・11日には満開!?になるのでしょう

花の様子はこれだと5分くらいかな ・・・11日には満開!?になるのでしょう

駐屯地周辺は、榛名山を主峰とする山々の南東の斜面にあり、フレッシュなぶどうを味わえる観光果樹園が広がっています

日中の寒暖差が大きいこの辺りは、北関東有数の「ぶどうの里」として、シーズンには糖度の高いおいしいぶどうが栽培され観光客で賑わいます

群馬・高崎の「歴史民俗資料館」に行って来ました

先日、群馬・高崎にある「歴史民俗資料館」に行って来ました

春さがしの途中でした

「歴史民俗資料館」は、各地に建てられています

その目的は、遠い昔から自然の中で先人が生活し、残し伝えてきた歴史・文化について、そこに生活する後世の人々に貴重な資料を通じて理解を深めてもらおうと開設されたものです

自然とかかわりの深かった土地の生活を、今に伝わる生活用具や年中行事で紹介されています

群馬・高崎市「歴史民俗資料館」 玄関

群馬・高崎市「歴史民俗資料館」 玄関

「高崎市歴史民俗資料館」は、旧群南村役場の建物を利用して、昭和53年10月1日に開館されたものだそうです

以来、高崎市内を中心に、日々失われつつある民俗資料の収集・保存・研究・展示を行っており、伝統的な文化をより深く理解してもらおうと色々の催事展示をされているようです

訪れたこの日、玄関横のハクモクレンが咲き始めておりました

冨岡製糸の世界文化遺産登録によって脚光を浴びましたが、群馬は全国でも有数の養蚕県として知られています

今、「高崎市歴史民俗資料館」では、平成26年度企画展・蚕の懐古展第三部として、「冬の縁側と養蚕農家」をテーマとして展覧会が催されていました

企画展・「蚕の懐古展」は、平成25年度第一部を開催して以来、26年度夏「夏蚕 なつご」に続く養蚕関連の展覧会だそうです

養蚕は農家の一年通じての生業として大きなウェイトを占めていましたから、農閑期にあたる冬の季節も次期の養蚕のために準備作業が必須でした

このため農家は、日本家屋の大きな特色である「縁側」や「軒下」を冬の手仕事を行う生活の場として、活用してきました

「冬の縁側」と云うテーマ言葉は、実にほのぼの感がありますね!!

農家ではなかったけど、田舎育ちの私にも、少年時代の空気を思いだせてくれます

断って企画展を覗きながら、懐かしい展示品をパチリ!!  してきました

してきました

見たことあるもの、初めて見たもの色々でした

農耕民族の日本では、稲作、養蚕、ワラ細工が生活の中心でそのための用具が、土地土地の生活暦の中で土地文化を支えてきています

ワラ織り機(ムシロ、俵)とワラ細工品 ( ムシロや俵、草履、畳、等々が見られます )

ワラ織り機(ムシロ、俵)とワラ細工品 ( ムシロや俵、草履、畳、等々が見られます )

毛糸の湯のし器 ・・・初めてみました

毛糸の湯のし器 ・・・初めてみました  毛糸編み器(?) ・・・手編みでしか知らなかったけど工業用かな

毛糸編み器(?) ・・・手編みでしか知らなかったけど工業用かな

向かって奥; うどん打ち用器、手前左; バリカン

向かって奥; うどん打ち用器、手前左; バリカン  縄ない機(足踏み式)

縄ない機(足踏み式)

バリカンを使って、縁側で母親に頭を買ってもらったっけなぁ~

右上の縄ない機は明治時代のものだそうです

この時代の輸送用梱包紐は、縄全盛でしょうから、日本の産業を引っ張ってきたと云えますね

日本家屋における縁側の構造は、夏には暑さを座敷から遠ざけ、寒い冬には熱の保温効果を上げるための生活の工夫から生まれた空間です

日差しの調節もでき、戸を広く開放すると風通しも良くなり、自然との一体感を確認できます

現在は生活様式の変化によって、縁側がなくなり、軒下の懐もない家屋が増えました・・・この空間は、ロマンの時空をえられるものだったのですがね~

最近、このエコロジーともいえる自然の利用法と省エネの推進により、機能や効果が再び見直され始めているように見られます

縁側に干された「乾燥芋」を連想

縁側に干された「乾燥芋」を連想  軒下に下げられた「つるし柿」を連想

軒下に下げられた「つるし柿」を連想

昭和30年頃の教室風景が思い出されました

昭和30年頃の教室風景が思い出されました  駄菓子屋さんが有ったけなぁ~

駄菓子屋さんが有ったけなぁ~

小学生の時は一つの机に並んでいました

隣の子は誰だった気な

中学生になって一人付けになった時なんか大人になった感じがしたっけな

駄菓子屋さんに5円玉にぎって行って、飴玉買うのが楽しみだった小学生でした

この企画展(入館無料)は4月5日までだそうですが、終わっても楽しめそうです

行ってみて、ほっとするひと時が得られましたよ

日本三古碑の一つ「多胡碑」に行って来ました・・・古墳も見れました

先日群馬・高崎吉井にある「日本三古碑」の一つ「多胡碑」に行って来ました

「日本三古碑」というまとめ方が生じたのは、明治時代に入ってからと考えられていますが、その経緯は不明なようです

古来古墳時代より鉄剣や石などに文字を刻み、墓の墓誌や死者の副葬品、あるいは特定の出来事を記録する記念碑などに多種多様の金石文が作られました

「金石文(きんせきぶん)」とは、金属や石などに記された文字資料のことで、紙、布などに筆で書かれた文字に対し、刀剣、銅鏡、青銅器、仏像、石碑、墓碑などに刻出・鋳出・象嵌などの方法で表された文字を指します

当時の出来事を鮮明に伝える「金石文」は石に刻まれた即ち碑文、銘文の中で幾つか見つけられます

したがって碑文・銘文は一定の様式を持ち、また、さまざまな技巧がこらされ、書体を含め書道史のうえで重要な意味を持っています

これら「金石文」の中で、「日本三古碑」は書道史上で最も重要とされた栃木・大田原市の「那須国造碑」、宮城・多賀城市の「多賀城碑」、そして高崎市の「多胡碑」の三つを呼びます

これらの三古碑が書道史上で重要とされるという事は、当時の貴人、高僧などの高い教養をもった人物によって刻まれているのは当然として、尚且つある程度の長文が刻まれ、風化、破損が少ないという事で選ばれたものと考えられています

三古碑は、いずれも飛鳥時代~奈良時代にかけての8世紀前後のもので、必然的に文献史学・歴史考古学的にも極めて重要な位置づけとなっていると云えます

「多胡碑}は、1954年(昭和29年)、国の特別史跡に指定され、1996年(平成8年)市立の記念館が併設されました

現在「多胡碑」はガラス張りの覆堂内に保存され、併設された多胡碑記念館と近くの古墳を公園化した吉井いしぶみ公園は整備され近隣市民の憩いの場所となっています

「多胡碑」 覆堂をみる・・・周囲には沢山の記念石碑が見られます

「多胡碑」 覆堂をみる・・・周囲には沢山の記念石碑が見られます

覆堂の中には、「多胡碑」が保存されています

ガラス越しからでも肉眼ではっきりと碑文が読めそうなほど、非常に良い状態で保存されているように見えました

毎年3月9日近辺の休日に「多胡碑まつり」が開催され、この日は覆堂の扉が開かれ一般公開されるのだそうです

訪れたこの日は平日であったせいか訪れる観光客も少なく、静かな古碑見学でした

「多胡碑」に刻まれた「金石文」

「多胡碑」に刻まれた「金石文」  覆堂内のガラス越しにみた「多胡碑」

覆堂内のガラス越しにみた「多胡碑」

「多胡碑」は、和銅4年(711年)3月9日に多胡郡が設置された事を記念するために建碑されたものです

碑には、弁官局からの命令が刻まれており、穂積親王(天武天皇皇子)、藤原不比等などの当時の高官の名も伺える記述もあります・・・続日本紀に記載される多胡郡が設置された公の事跡を記念した碑であることを示しています

「多胡碑」は碑身、笠石、台石からなり、材質は安山岩、碑身は、高さ125cm*幅60cmの角柱で、面には6行80文字の楷書が丸底彫り(薬研彫りとされてきたが、近年丸底彫りであることが判明した)で刻まれています

頭部の笠石は高さ25cm*、軒幅88cmの方形造りです

台石には、「國」の字が刻まれていると言われるが、コンクリートにより補修されているため、現在確認できないようです

材質は、近隣で産出される牛伏砂岩(地元では天引き石、多胡石と呼びます)です

多胡碑覆堂正面 (手前の古木は未様手植えの樹)

多胡碑覆堂正面 (手前の古木は未様手植えの樹)

「多胡碑」に刻まれた内容は、看板によると、以下のように書かれています

『弁官局からの命令である

上野国の片岡郡・緑野郡・甘良郡の三郡の中から三百戸を分けて新しい郡を作り、羊に支配を任せる

郡の名前は多胡郡とせよ

これは和銅4年3月9日甲寅に宣べられた』

左中弁・正五位下多治比真人。

太政官・二品穂積親王、左太臣・正二位石上尊、右太臣・正二位藤原尊

参考: 日本三古碑の選別は考古学的に古い順によるものではないことを上記しましたが、多胡碑周囲にはこれらより古い碑が近くに点在しています

多胡碑の周囲には、山之上碑、金井沢碑という古代碑が点在しており、多胡碑を含め「上野三碑」と呼ばれています

中でも山之上碑は681年建碑で、最も古く8世紀後半建碑と推定される多胡碑より古いだけでなく、日本三古碑中最古の建碑である那須国造碑(700年建碑)よりも古いそうです

芝生広場にある古墳 ( 手前:粘土槨古墳(5世紀始)で、片山地区のものを移築したので片山1号古墳といいます、奥: 南高原1号古墳(墳径17mの円墳 )

芝生広場にある古墳 ( 手前:粘土槨古墳(5世紀始)で、片山地区のものを移築したので片山1号古墳といいます、奥: 南高原1号古墳(墳径17mの円墳 )

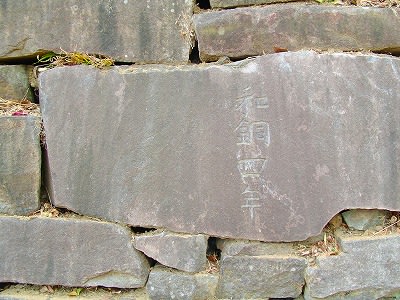

石垣で園内を巡れますが、「多胡碑」に記述された文字が組み石に大きく彫り込まれていました

これは後から彫り込んだものと思いますが、多胡碑を別角度で偲べます

「和銅4年」はよくわかりますが、「給羊」の字の特に未は古くから注目されていたのだそうです

その「羊」の字は方角説、人名説など長い間論争されてきたそうですが、現在では人名説が有力とされています

人名説の中でも「羊」氏を渡来人であるする見解が多く、多胡も多くの胡人(中国北方の一族)がいたを意味するものではないかとの見解もある上、近隣には高麗神社も存在し、この説が有力と考えられているそうです

今度高麗神社を探してみようと思っています

群馬・高崎の「滝の慈眼寺」に行って来ました・・・まだしだれ桜は早いけど、サンシュウが見ごろです

先だって、春を探しながら車を走らせていましたら、「滝の慈眼寺はこちら」 の看板を見かけました

「滝の慈眼寺(じげんじ)」とは、群馬・高崎にあるしだれ桜見事な歴史あるお寺です

正式名は、「高野山真言宗華敷山補陀落院慈眼寺」といい、奈良東大寺初代別当良弁僧正(689~773年)が開創したそうですから、ゆうに1300年以上の時が経つほどですからまさに古刹です・・・山号、院号共、意味分かりませんが、古そう

宗祖弘法大師(774~835年)が諸国歴遊中、この寺で護摩修行をしたという炉石が大師堂西に現存しています

境内には沢山のしだれ桜が植えられていました

この見事なしだれ桜は、南北朝時代(1352年)に足利尊氏の命により、住職の中興開山乗弘大徳によって植えられたものとされています

本堂 ・・・周囲は古木のしだれ桜が、一杯植えられています

本堂 ・・・周囲は古木のしだれ桜が、一杯植えられています

「慈眼寺」のある場所は、高崎市下滝町というところ(昔、あたり一帯は滝川村と呼ばれていた)ですから、通称「滝の慈眼寺」と呼ばれているのだそうです

浅学思い込みの私は、沢山のしだれ桜があり、桜の花の時期はまるで滝の流れのように咲くので、そう呼ばれるのかと思っていました

前記したように、「慈眼寺」は、真言宗のお寺で、高野山を本寺としています

開基は、聖武天皇の時代と古く、江戸時代には御朱印30石を抱える県内でも屈指の古刹なのだそうです

上の画像・現在の「本堂」は昭和58年、52世良雄代に落慶したもので、間口11.5間、奥行8間、広さ92坪あります

本尊は中興開山乗弘大徳により南方の古墳より見出された1寸2分の聖観音様だそうですが、南方とはどこなのでしょう

境内から 鐘楼、 山門を見る (鐘楼奥に山門が見えます)

境内から 鐘楼、 山門を見る (鐘楼奥に山門が見えます)

上画像奥にみれる「山門」は、文政元(1818)年、36世良恵代に造立されたもので、現存する建造物では古いものです

格天井に絵画がありますが、これは平成5年に奉納されたものです

山門より南方に参道が伸びており、表門(石門)へと繋がっています

上画像手前の「鐘楼」は、天保12(1841)年、37世覚信代に造営されたそうです

梵鐘は昭和19年に応召されましたが、昭和50年に再鋳され、現在は毎日6時・12時・18時に時をしらせているそうです・・・除夜の鐘を聴いて近隣の人は年を越すのでしょう

鐘楼の許のしだれ桜はすっかりつぼみが膨らんできていました

鐘楼の許のしだれ桜はすっかりつぼみが膨らんできていました

しだれ桜はまもなく咲き出すようです

まだ閑散とした境内ですが、間もなく見物客でにぎわうでしょう

この寺には、パチリしませんでしたが、芭蕉が詠んだ句碑がありました

「芭蕉句碑」は、文政7(1827)年の造立・高さ3尺2寸の石碑で、「 木の下は しるもなますも さくらかな 翁 」 とありました

しだれ桜は、まだこれからですが、今盛りはサンシュウです

庫裡の方の庭は沢山のサンシュウの古木が花開いていました  庭園で咲くサンシュウ花

庭園で咲くサンシュウ花

サンシュウの別名は、早春に葉にさきだって黄金色の花を咲かせるので、「春黄金花」(はるこがねばな)といいます

あまりに見事な黄金色を見て、とても心温まりました

サンシュウの花言葉は、「 持続 」、「 忍耐 」、「 耐久 」 です

冬を耐え偲んでの黄金色は、明日への希望ですね

「例幣使街道」の名所さがしをしてみました ・・・ 頼朝院・圓福寺(群馬・高崎市)に行って来ました

先日、「 圓福寺たいし堂 この先 」の看板を、群馬県立自然公園「群馬の森」近くを走っていたら見かけました

場所は旧例幣使街道から新例幣使街道に出たところで、新旧例幣使街道の合流点から、南へ320mほど行くと「圓福寺」の山門です

「例幣使」とは、朝廷がつかわした、伊勢神宮の神前に捧げ物をもっていく使者のことです

江戸時代朝廷は、徳川家康の法要のため日光東照宮にも同じように勅使を派遣していました・・・

江戸時代の正保2年(1645)、日光山・東照社に東照宮という宮号が宣下されたことで、朝廷は臨時奉幣使を東照宮に派遣したものが恒例化したのだそうです

勅使の派遣は、春の東照宮例祭に合わせて行われ、勅使が通る道のことを「日光例幣使道」とよばれ、街道は、「例幣使街道」として、京から中山道を通り、倉賀野宿より日光に至るまでの道として整備されました

例幣使は毎年京を4月1日に出発し15日で日光に到着したそうですから、結構早い旅ですね

尚、復路は日光道から江戸に入り、東海道を使って帰京したそうです

倉賀野から発した例幣使道は、国道354号と多くの部分で重なっていて、現在でも、往時を偲ばせる名所が点在しています

見かけた「八幡山圓福寺 この先」の看板を曲がって、寄って来ました

山号は「八幡山」 寺の名は、頼朝院・圓福寺 ・・・ 智山派真言宗

山号は「八幡山」 寺の名は、頼朝院・圓福寺 ・・・ 智山派真言宗

「圓福寺」はもと「圓光寺」という名前だったそうですが、むかし八幡原にあり廃寺になった「長福寺」というお寺の「福」の一字を取って、「圓福寺」にしたと調べたらありました

「長福寺」は、その昔源頼朝が東征に赴く際に八幡原で病に倒れ、そのとき身体を休ませたと伝わるお寺だったそうで、現在の圓福寺の院号・頼朝院はこの伝承に因んだものでしょう

圓福寺・本堂 ・・・ 向かって左奥には、墓地がありました (向かって右端のピンクは“アセビ“の木です)

圓福寺・本堂 ・・・ 向かって左奥には、墓地がありました (向かって右端のピンクは“アセビ“の木です)

本堂前に、″馬酔木(アセビ)“が植えられ、花が咲き出していました

“アセビ″ の花 アップ !!

“アセビ″ の花 アップ !!

“アセビ(馬酔木)″は、ツツジ科アセビ属の常緑低木で、日本に自生です

樹高は1.5~4m程で、葉は楕円形、深緑色で表面に艶があり、枝先に束生します

早春、枝先に複総状の花序を垂らして、つぼ状の花を多く付けます

訪ねたこの日は、とても冷え込んだ日でした

花の先はまだ開いておらず、暖かになる日を待っているようでした

本堂に一礼し山門を出ると、駐車場の一角に何か石碑が建っているのが目に入りました

寒いのでパチリ!!を忘れましたが、「八幡原 稚蚕共同飼育所跡」と刻まれ、碑文には、「稚蚕共同飼育所」が昭和41年(1966)設立、昭和61年(1986)閉鎖になるまで、養蚕の近代化に寄与したとありました

世界遺産ではありませんが、養蚕文化向上の一翼を担っていたのですね

「例幣使街道」には、色々興味のある名所がありそうですので、折々に訪ねてみたいと思いました

群馬・「伊香保温泉」をちょっと覗いてきました

昨日に続いて・・・

群馬・「渋川市総合運動公園」に立ち寄った後、ここまで来たなら「伊香保温泉」を覗いてみたくなりハンドルを切ってきました

冨岡製糸群が世界文化資産に登録されて以来、群馬は観光立県としてすっかり有名になっています

それに応えるように各観光地はお客さんに来てもらおうと一所懸命の努力をしているようですが、特に富岡に近い伊香保は力を入れているようです

温泉街入口は随分整備され、この日は観光客が大勢訪ねてきており、駐車場は一杯の様相でした

伊香保温泉名物の石段から温泉ホテル街をパチリしました ・・・アングルが良くなく不本意構図です

伊香保温泉名物の石段から温泉ホテル街をパチリしました ・・・アングルが良くなく不本意構図です

伊香保温泉はもともと長篠の戦い(1575年)で敗れた武田勝頼が、傷ついた兵士を癒すために真田氏に命じて造らせたものといわれています

当時、共同浴場や旅籠は山中の源泉近くにあったそうですが、武田方戦傷者をより多く収容するため湯宿を広い場所に移転させたものが、現在の石段街の原型となったようです

山上から湧き出す源泉を木製の導管で引き、たくさんの浴場に分湯する伊香保独自のシステムは「小間口制度」と呼ばれ、代々土豪たちに引き継がれてきたのだそうです

木製の導管を利用しての分湯技術は、山国甲州から持ち込まれたものかもしれません

鉱山などの近代選鉱技術につい最近まで使われていましたから、伊香保の温泉街を貫く石段には歴史の重さが偲ばれます

戦国時代に創業した宿もあり、今なお健在だそうですが、街は度々火災に遭っており、建物自体は近代的なものが多くなっているようです ・・・ 安全がないと世界のお客様は迎えられませんよね

角度を変えてみた石段ホテル街です ( 向かって右 手前: 関所跡、 その上は、石段の湯共同浴場 )

角度を変えてみた石段ホテル街です ( 向かって右 手前: 関所跡、 その上は、石段の湯共同浴場 )

伊香保温泉はハワイと姉妹都市になっています

かつてハワイが独立国だった頃の駐日代理公使ロバート・W・アルウィンの別邸があります

これは日本に残るハワイ王国唯一の建物で明治初期に建てられた純和風の木造建築です ・・・ 老朽化の為昨年手を加えられ現建物に作り替えられました

作り替えられたハワイ公使 別邸

作り替えられたハワイ公使 別邸  伊香保温泉チンチン電車記念展会場

伊香保温泉チンチン電車記念展会場

ハワイ公使別邸裏に造られた庭園からは近隣の山々が絶景でした ・・・ 絶景の様子は下の碑に詠われています

庭園の様子をパチリしました

小さな回遊式庭園です ・・・ 全面結氷でした

小さな回遊式庭園です ・・・ 全面結氷でした  「 秋風や いかな動かぬ 秋の大 」 松根東洋城作

「 秋風や いかな動かぬ 秋の大 」 松根東洋城作

伊香保の関所跡 (右上:石段の湯)

伊香保の関所跡 (右上:石段の湯)  石段街に懐かしい遊び場ができてました

石段街に懐かしい遊び場ができてました

伊香保の関所は、寛永8年(1631)幕府の命によって設けられた三国街道裏往還の関所を復元したものです

当時の関所は間口5間のかやぶき屋根の建物で、現在併設された資料館では当時の通行手形や古文書、武具などが見られます・・・この日は入りませんでした

石段は伊香保温泉街のメインストリートです

石段の両脇に温泉旅館やお土産屋、射的の店などが並び、温泉情緒たっぷりで、明治の文豪・徳冨蘆花の小説「不如帰」の舞台にもなりました

石段の途中には与謝野晶子の「伊香保の街」の詩が刻まれています

観光客で賑わう石段街 (向かって中央左の石段に、晶子の詩が刻まれているのですが・・・)

観光客で賑わう石段街 (向かって中央左の石段に、晶子の詩が刻まれているのですが・・・)

早春の伊香保を彩る風物詩として恒例行事になっているイベントが近くあります

それは美しい衣装をまとい、ほんのり薄化粧をした子ども雛が石段街に二日間勢揃いするイベントです

今年の予定は、 第25回 伊香保温泉『石段ひなまつり』 平成27年3月7日(土曜日)、8日(日曜日) だと案内に出てました

ちょっと宣伝しちゃいました ・・・ 無報酬ですよ

群馬・榛名山麓の「渋川市総合公園」に行って来ました

先日、榛名山麓にある「渋川市総合運動公園」に行って来ました

総合公園へのアクセスは、JR渋川駅→車15分ほど、関越道渋川伊香保ICから国道17号経由して、10 kmほどのところです

「渋川市総合公園」は、群馬県渋川市が設置した総合公園で、標高600m、約57.2haの敷地内に陸上競技場、野球場、体育館、運動広場などやテニスコート、キャンプ場、バーベキュー場、遊具のあるこども広場など沢山点在しています

1976年4月に陸上競技場が設置され、以降施設が順次拡大されてきました

総合公園の陸上競技場を、俯瞰しました

総合公園の陸上競技場を、俯瞰しました

陸上競技場のトラックは400m*6レーンです

観客席は7,000人収容だそうです

サッカー用ゴールケージがありますが、Jリーグの「ザスパ草津」の練習場の一つにもなっているそうです

陸上競技場越しに、遠くの雪山をアップです ・・・ 中央奥の雪山は、谷川連峰でしょうか!? 右手前は子持ち山

陸上競技場越しに、遠くの雪山をアップです ・・・ 中央奥の雪山は、谷川連峰でしょうか!? 右手前は子持ち山

陸上競技場を俯瞰する場所は松林が広がって、秋に訪れるとキノコ狩りが楽しめます

松ぼっくりの散らばった松林は冬の風情です ・・・ 松葉が積もって今年もたくさんキノコが出るかなと期待です

松ぼっくりの散らばった松林は冬の風情です ・・・ 松葉が積もって今年もたくさんキノコが出るかなと期待です

松林の松越しから、榛名山系の一つ水沢山が見えています

温かな冬陽射しが、緑の松葉にあたり、照り輝いていました

冬はあまり見るべきものはないですが、私には静かさと温かがとてもうれしく思えました

群馬・高崎にある「山名古墳群」を見てきました

先日、群馬・高崎市山名にある山名古墳群を見てきました

週一の産直めぐりをしている途中の立ち寄りです

今から20年ほど前の平成3~6年時、高崎市指定史跡になった古墳群で、 今のところあまり整備もされず、説明看板がやっと一つあるだけでした

看板には、『 指定種別:高崎市指定史跡 ・ 名称:山名古墳群(やまなこふんぐん) ・ 指定年月日:平成4年3月2日 平成6年3月22日(追加指定) 』 とありました

「山名古墳群」 を眺める ( 向かって奥 : はるか向こうに見える山並みは、榛名山系です )

「山名古墳群」 を眺める ( 向かって奥 : はるか向こうに見える山並みは、榛名山系です )

10基をこすと思える中小の平べったい円墳が横に並んで散在しているのが見られます ・・・小さな小さな古墳です・・・近くには大きな古墳があるので、これらの古墳は小豪族のものなのでしょうか!?

古墳群に春が近づいています

陽射しの中で梅がほころび始めていました

梅の木越しに古墳群を眺めました  古墳群全景は写しきれません

古墳群全景は写しきれません

ここには前方後円墳1基、帆立貝型古墳1基、円墳17基の大小古墳が存在しています

最近ようやく立てられた説明看板にはそれらの経過が書かれていました

ほころび始めた梅

ほころび始めた梅  山名古墳群説明看板

山名古墳群説明看板

「山名古墳群」の概容を調べてみると、以下の事が分かりました

「山名古墳群は6世紀中頃~7世紀前半(古墳時代後期から終末期)につくられた古墳群です

平成13~18年度にかけて古墳群の発掘調査が実施され、史跡地内に前方後円墳である「山名伊勢塚古墳」のほか、帆立貝形古墳1基、円墳14基、形態不明1基の合計17基の古墳があることがわかりました

「山名伊勢塚古墳」は2段築成の前方後円墳で、墳丘全長が65m(➝高さが低いせいかそんなに大きいとはおもえませんでしたが・・・)あることが確認され、その出土遺物等から、6世紀後半に造られたと考えられているそうです

石室は近隣の岩野谷丘陵(観音山丘陵)から産出する凝灰岩を使用した削石積横穴式石室であることもわかっているそうです

「山名原口2-2号墳」の横穴式石室は、模様積みと呼ばれる石の積み方をしており、発掘調査の際には鉄鏃・馬具・玉類など多くの副葬品が出土したそうです

この石室は、現在史跡地内に保存されており見学することができたようですが、急いでいた為見ずに帰ってきました

草原の様になっている中に点在する円墳群です

草原の様になっている中に点在する円墳群です

古墳法尻の草むらにも、春が見えました

白花タンポポの花

白花タンポポの花  タンポポが咲いていました・・・苞の短さから在来タンポポかも

タンポポが咲いていました・・・苞の短さから在来タンポポかも

タンポポは、漢名では、「蒲公英」・万葉仮名で、「多年保保」と書かれます

古墳時代からもしかしたら生えていたのかもしれません

古代人もタンポポを愛でていたのかな

群馬・館林~邑楽にある「多々良沼」に、ハクチョウ達を見てきました・・・色んな水鳥がいるのに吃驚!!

数日前、白鳥が飛来してると聞いて、「多々良沼に行って来ました

「多々良沼」は、群馬県の東南部、館林市の西部~邑楽町にまたがり、北は渡良瀬川、南は利根川に挟まれた低地部に位置しています

沼面積は約80ha、周囲約6kmの広大な沼です

水田や小高い丘の赤松林に囲まれた緑豊かな景観の「多々良沼」には、魚介類や水生植物、野鳥、昆虫などが生育する豊かな自然に恵まれた湖沼です

かつては貴重な生物の宝庫として注目され、近年は白鳥の飛来地として広く知られてきています

白鳥は昭和53年(1978年)の冬、「多々良沼」に初めてシベリアから飛来し、年々その数が増えてきているそうです

飛来するのは主にコハクチョウ(➝オオハクチョウも来ることがあるようです)で、例年、11月初めにやって来て、翌年3月中旬から下旬に帰っていきます・・・もっとも多くなるのは、1月下旬から2月上旬だそうで今が一番多いのかもしれません

「多々良沼」野鳥観察地(➝館林側)から沼を眺める・・・給餌の時間で、水鳥が集まってきています ( 正面向かいの森は弁財天方面 )

「多々良沼」野鳥観察地(➝館林側)から沼を眺める・・・給餌の時間で、水鳥が集まってきています ( 正面向かいの森は弁財天方面 )

邑楽側からみた「がバ沼」

邑楽側からみた「がバ沼」  浮島弁財天神社

浮島弁財天神社

「浮島弁財天神社」は邑楽町の東の端、多々良沼公園から多々良沼へ突き出た荒間崎と呼ばれる半島部に鎮座しています・・・「多々良沼」は館林市の行政区画という境界地なのです

水鳥たちは、邑楽と館林を行ったり来たりという訳で、両自治体で飛来数を捕まえているそうですが、数は合うのでしょうか

「浮島弁財天」は、由来によると、鎌倉幕府が滅亡した1333年創建と伝わっています

記述によると、『北条高時が新田義貞らに滅ぼされたとき、その弟四郎慧性の夢枕に立った江ノ島弁財天から、「上毛の郷に霊地あり、その地で北条家の再興を図るべし」と告げられ、弟の荒間五郎友春ら主従5名で辿りついたこの地に、江ノ島弁財天を勧請し、鎮守として建立したものである』と、あるそうです

「浮島弁財天」側から見た「多々良沼」・・・ハクチョウ達は給餌で、まったく見えません・・・夜はこちらの方に来て眠るようです

「浮島弁財天」側から見た「多々良沼」・・・ハクチョウ達は給餌で、まったく見えません・・・夜はこちらの方に来て眠るようです

白鳥の越冬は、1月~3月だそうです

短いこの期間中、白鳥を見に観光客が賑わうようですが、マナーの悪い人もおり環境悪化につながってはと、最近は環境保護が地元住民の課題となっているようです

この日丁度おとづれた時地元の人が水鳥たちの給餌をしていました

『クォ~クォ~・・・』、『グェ~グェ~・・・』、色々な声が入り混じって聞こえました

コハクチョウが沢山泳いでいました ・・・オオハクチョウらしい白鳥も見えます

コハクチョウの体長は約1.2mで、翼を広げた長さは約1.8mです

色は成鳥が純白、幼鳥は灰色で、いつも家族一緒に行動しているらしいのですが、パチリした時は皆成鳥のように見えます

白鳥の好物はマコモなどの水生植物ですが、給餌では麦、パンなどを好んで食べているようです ・・・ 古米やたまには青菜も食べるそうです

「多々良沼」の水鳥達 集合です ( 右手前は、色々なカモたちの給餌の様子です )

「多々良沼」の水鳥達 集合です ( 右手前は、色々なカモたちの給餌の様子です )

手前の水鳥達をアップしました 下  画像

画像

中央で羽ばたきしているのが、真鴨のオス、周りには、尾長鴨のオスとメス、緋鳥鴨(ヒドリガモ)のオス、大鷭(オオバン)が見えます

オオバンは黒鳥です

奥の半身はコハクチョウ(?)かな

多々良沼の水鳥達はほとんどが渡り鳥です

3月中旬頃になると、シベリア方面に旅立ちますから、今の時期はしっかり食べて体力作りなのでしょうか!?

来年またきてほしいですね

それにつけても地元の餌やりしている人たちの努力に感謝です

群馬・赤城山麓にある「群馬フラワーパーク」の春を探しました

先だって、 赤城山麓にある「群馬フラワーパーク」 に行って来ました

園内を散策しながら、見つけた春を紹介します

園内日本庭園では、白梅がほころび始めていました

ほころび始めた白梅 ( フラワーパーク和庭園にて )

ほころび始めた白梅 ( フラワーパーク和庭園にて )

梅の樹下には、 『 春の野に 鳴くや鶯 懐けむと わが家の園に 梅が花咲く 』 ( 万葉集 ) の歌看板がかかっていました

陽射しも温かさを感じられます

園内四季のエリアの一画で、芝生の中からスイセンが花開いていました ・・・ 名前は「ペーパーホワイト」と名札がありました

芝生から顔を出し咲く 西洋スイセン・ペーパーホワイト

芝生から顔を出し咲く 西洋スイセン・ペーパーホワイト

ペーパーホワイトは、地中海原産のヒガンバナ科・フサザキスイセンの一種で、開花期は11月下旬~2月上旬ですから時期がちょうどですね

園内、木漏れ日の森広場には、フクジュソウが咲き出していました

落ち葉を分け、咲き出したフクジュソウ

落ち葉を分け、咲き出したフクジュソウ

園内、香りの散歩道はまだまだ冬姿でしたが、そんな中で、クリスマスローズ が咲いていました

「クリスマスローズ」という呼称は、クリスマスのころに開花するヘレボルス・ニゲル を指した呼び名です

クリスマスローズの群落

クリスマスローズの群落

クリスマスローズは沢山の品種があります

多くの品種は、クリスマスのころではなく、多くは2月の節分頃から 3月頃の開花です

今頃咲くのは何という品種なのでしょう

道の一画に、スノードロップ が、首をもたげていました

スノードロップは秋に球根を植え付けると、冬に芽を出して(根は秋から地中で生長を始めます)、早春に花を咲かせ、初夏まで生長して夏の間は休眠します

スノードロップの名前の由来は、花姿や花色を「雪のしずく」、もしくは「耳飾り」に例えたものとされます

スノードロップの和名は、マツユキソウ(待雪草)といいます・・・マツハルソウ(待春草)じゃないかな!?

スノードロップの花

スノードロップの花

冬の終わり頃、地際から2~3枚の葉を出し、1本の花茎が伸びてその先端に1輪の白色の花が下向きに咲きます

花は外側に大きな花びらが3枚、その内側から顔をのぞかせるように小さな花びらが3枚ついています

内側の花びらは重なり合って筒状になり、緑色の大きな斑が入るのが特長です

花は気温が極端に低くなったり、夜になると閉じます

赤城山麓は早春のようです

| « 前ページ | 次ページ » |