日々の雑感記によるヘボ・マイ趣味紹介です。

ダッペの悠友ライフ

群馬県立自然公園・群馬の森を散策してきました

お盆が過ぎて暑さがようやく陰りを見せてきました

まもなく処暑です ・・・ 処暑とは旧暦7月の中気・新暦8月23日頃で、このころは暑気もおさまり、朝夕初秋の気配がただよいます

先日緑の中を歩きたくなって、県立公園・群馬の森に行って来ました

昼過ぎの緑陰は、陽射しの強さを和らげてくれていました

園内の水辺、修景池・親水広場には、散策したり、休んだりと三々五々の人たちが見られました

修景池越しに見た親水広場 ・・・ 緑一杯でした

修景池越しに見た親水広場 ・・・ 緑一杯でした

遊歩道の縁では、ヤブランが咲いていました

ヤブラン(藪蘭)は、キジカクシ科ヤブラン属の多年草です ・・・ 別名をリリオペとかサマームスカリといいます

東アジア一帯に分布し、夏から秋にかけて開花し、花は紫色の小さいものが穂状に咲きます

葉は細長く、先は垂れています

ヤブランの 花言葉は、「 忍耐 」、「 隠された心 」 です

樹陰の奥には、ヤブミョウガが群落になって咲いていました

ヤブミョウガは、ミョウガに似た長楕円形の葉を互生させ、8月頃花序を伸ばして白い花を咲かせるショウガ科の草本です

草丈は50cm~1mほどになり、樹陰に群生します

葉が2列に出ない事で、ミョウガと区別するそうです

花には両性花と雄花があり、両性花は白い雌しべが、雄花は黄色い葯の付いた雄しべが目立つところで判別できます

白い花弁が3枚、ガクも白く3枚、雄しべ6本、雌蘂 1本で、花冠の直径は8mmほどです

花が終わると初秋にかけて直径5mm程度の球状の実を付け、じきに葉を落とします

果実の若いうちは緑色で、熟すと濃い青紫色になります

ヤブミョウガの群生

ヤブミョウガの群生  ヤブミョウガの花アップ

ヤブミョウガの花アップ

ヤブミョウガ(茗荷)の花言葉は、「 報われない努力 」、「 苦しみを和らげる 」

樹陰の中の花は、密やかな花言葉が多いようです

千葉・九十九里浜に行って来ました

この時期になると例年同じことを思います ・・・ 今年は例年以上に暑いと・・・

先日千葉の九十九里浜に行って来ました

早朝群馬を発って、北関東道~東北道~R16~京葉道路を抜けて東金街道に入って、 東金九十九里有料道路を東進して「国民宿舎サンライズ九十九里」を目指しました

「サンライズ九十九里」は、通称「波乗り道路」といい、日本百名道の一つで九十九里浜海岸沿いに建設された17.2kmの道路です ・・・ 平成10年に「東金九十九里有料道路」と接続されました

「波乗り道路」で、九十九里浜を眺めながら一気に走り抜けるドライブはさぞ爽快でしょう

「国民宿舎サンライズ九十九里」に車を停め、付近の海岸を眺めてきました

「波乗り道路」を潜って、九十九里浜の砂浜を眺めました

向かって正面 ・・・ 海と空が一体化しています ( 正面手前の砂浜の中で、舗道の工事がされていました )

向かって正面 ・・・ 海と空が一体化しています ( 正面手前の砂浜の中で、舗道の工事がされていました )

砂浜の中に、舗道が造られているのをみて、なんかこれでいいのかなとふと考えちゃいました

砂浜がまた減っていくのでしょうに・・・

観光客が増えて、色々なものが落ちて素足で歩けなくなってきてるためかな

それとも、自転車ででも走ろうって考えかな

暑い日差しだけど、海風がとっても心地よく・・・涼しかった~です

海を正面に見て、そして左右に果てしなく広がる砂浜

海風がとても心地よく

寄せては返す波を見ているだけで、心の汚れも洗い落とされるような気がします

浜風はちょっと強かったけど、波はあまり大きくなく凪いでいました

砂浜に立って、振り返ってみました

砂浜から見た 「波乗り道路」 と 「国民宿舎サンライズ九十九里」

砂浜から見た 「波乗り道路」 と 「国民宿舎サンライズ九十九里」

「サンライズ九十九里」裏手に建つ、高村光太郎・「智恵子抄詩碑」

「サンライズ九十九里」裏手に建つ、高村光太郎・「智恵子抄詩碑」

詩人であり、彫刻家として著名な高村光太郎は、妻智恵子の病に悩み、昭和9年5月より12月末迄の約8ヶ月を、この地千葉県九十九里町真亀納屋の実妹斉藤せつ夫妻の寓居「田村別荘」に天地療養させ、度々東京から見舞いに訪れたそうです

光太郎は病妻を見舞いながら、この砂浜にたち妻への愛とこの界隈の風物を、詩集智恵子抄中の絶唱「千鳥と遊ぶ智恵子」、「風に乗る智恵子」などを書きました

昭和36年地元の白涛俳句会より詩碑建立運動が起こり、さらに町ぐるみの運動に発展し、沢山の方々の浄財を得て、同年7月15日に序幕されました

建立には詩人の草野心平が、「千鳥と遊ぶ智恵子」を砂丘に再現し、そこから九十九里浜が一望できるように碑を配置するという構成をしました

光太郎詩碑が建った頃は、砂浜の中に埋もれるように立っていましたが、いつしか九十九里センターが出来、「波乗り道路」ができて、現位置に建て替えになりました

光太郎が見た千鳥の遊ぶ砂浜はなんか遠のいた感じです

海も空の色も変わっていないけど、砂浜は変わっています

変わって欲しくない九十九里浜です

群馬・伊勢崎の「華蔵寺公園」でみたアベリアの花

群馬・伊勢崎にある「華蔵寺公園」は、公園、遊園地、野球場や陸上競技場などの運動施設もある総合都市公園です

公園名の由来は地名の「華蔵寺」からつけられたそうで、1911年(明治44年)開園され、「日本都市公園100選」に選ばれている有名園です

春は桜やツツジ、初夏にはハナショウブが咲き、多くの市民が訪れ、賑わい伊勢崎市自慢の公園と云えるようです

先日華蔵寺近くを通ったので、公園に立ち寄ってきました

暑さの続いている最中であった為か、自慢の大観覧車やジェットコースターには人出はほとんどなく閑散としていました

園内には水生植物園があり、暑さを避けて覗いてきました

残念ながら、花菖蒲の花はすっかり終わって緑一色の公園になっていました

「華蔵寺・水生植物園」園内景 ・・・ 池の全縁の緑は、花菖蒲です 花は見られません

「華蔵寺・水生植物園」園内景 ・・・ 池の全縁の緑は、花菖蒲です 花は見られません

水生植物園内の緑陰豊かな散策路には、アベリアの花がびっしり咲いていました

アベリアとは、スイカズラ科ツクバネウツギ属のラテン名です

この植物は、中国原産のタイワンツクバネウツギとアベリア・ウニフローラの交雑といわれており、ハナツクバネウツギとかハナゾノツクバネウツギの和名があります

わが国には大正時代に渡来したそうです

和名の由来は、花の落ちたあとの萼片の形が羽根つきの羽根に似ているというところからきているようです

樹高は1~2m、よく枝を分かつので生け垣に利用されているようです

小枝は鮮紅色をし、葉は卵形~楕円形で対生し、葉縁には粗い鋸歯があります

6月~11月とかなり長期に渡って、鐘形の小さな花を多数咲かせます

花の香りは非常に強く、酷暑の時期は花が少ないので、多様な虫たちが吸蜜に集まってきます

散策路に咲くアベリアの生け垣 ・・・ 道の両脇には桜の巨木が植えられ、桜の時期は見事でしょう

散策路に咲くアベリアの生け垣 ・・・ 道の両脇には桜の巨木が植えられ、桜の時期は見事でしょう

アベリアの花は、枝先に円錐花序(下のほうになるほど枝分かれする回数が多く、全体をみると円錐形になる)を出して咲きます

花色は、白ないし淡い紅色を帯びています

花冠は鐘形で、長さが2cmくらい、花径が1cmくらい、筒部は淡い紅色を帯び、先は5つに裂けて開き、萼片は5枚です

覗いてみると、雄しべは4本、雌しべは1本です

花はよい香りがしました

アベリアの花アップです ・・・ 小枝の茎色の赤さがきれいです

アベリアの花アップです ・・・ 小枝の茎色の赤さがきれいです

アベリアの花言葉は、「 強運 」、「 謙譲 」 です

群馬・伊勢崎の「赤堀ハス園」に行って来ました

先日友人が伊勢崎・赤堀にある蓮園が見ごろだと教えてくれました

新聞にも出ていたとか・・・!?

早速行って来ました

蓮園は赤堀にあった天幕城祉の堀を利用して造られ、蓮園の名は、 「天幕城趾・赤堀蓮園」といいます ・・・ ( 住所 ; 伊勢崎市磯町 )

天幕城についての詳細は不明ですが、同じ旧・赤堀町内に所在する赤堀城と、縄張りや立地条件が似ていることから赤堀氏に関わる城とされているようです

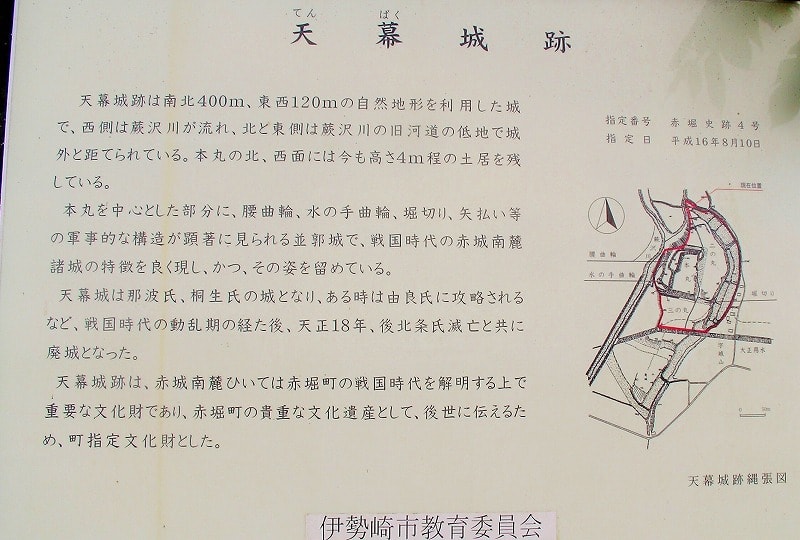

蓮園の隅に立てられた天幕城跡の説明看板がありました

「天幕城趾・赤堀蓮園」は、平成16年に開園され、伊勢崎の花の名所として知られてきているそうです

園内は、天幕城の外堀跡を利用した約4,000平方メートルの植栽地に中国蓮が植えられています

毎年7月中旬(➝今年は7月19日)、「赤堀蓮園まつり」が開かれ、イベントも色々行われているそうですが、訪ねたこの時は祭りも終わったせいか、割りに閑散としてゆっくり楽しめました

開花状況は盛りは過ぎていましたが、まだ沢山の白、ピンクの蓮が咲きのこっており、味わう事が出来ました

外堀一帯に植えられたハス(蓮)園 ・・・ 暑い時間帯もあって、蓮は大分閉じてしまっています

外堀一帯に植えられたハス(蓮)園 ・・・ 暑い時間帯もあって、蓮は大分閉じてしまっています

外堀に下りて園内を巡って、パチリ!!

外堀に下りて園内を巡って、パチリ!!  しました

しました

ピンク色の蓮の花

ピンク色の蓮の花  閉じてしまったピンクの蓮花

閉じてしまったピンクの蓮花

数はピンクより少なめですが、ちょっとクリームがかった白い蓮花も咲いていました

近くを流れる蕨沢川の水が引き込まれているのでしょうか

畔の水には色々な動物が生息しているようです

トノサマガエルが蓮の根元にじっとしているのを見つけました

外堀を見下ろす本丸側跡地は、サルビヤの花が沢山植えられ、彩りを添えていました

まだあまり知られていない花の名所ですが、これから賑わっていくのでしょう

群馬・藤岡にある「八塩アジサイの里」に行って来ました

梅雨が真っ盛り・・・です

この時期の花と云えば、何といってもアジサイでしょう

数日前ふと思い立って、群馬・藤岡浄法寺にある「八塩アジサイの里」に行って来ました

藤岡には名湯として知られる「八塩温泉」があり、その周辺には、約5,000株のアジサイが植栽され、「アジサイの里」として観光スポットになりつつあります

「八塩温泉」というのは明治20年に発見され、塩の湯口八カ所と言われたことから「八塩温泉」の名前がつき、鉱泉として利用され始めました

鉱泉の泉質は塩分濃度が高い食塩アルカリ性炭酸泉、泉温は15度程度です

効能は神経痛をはじめ切り傷、やけど、慢性皮膚病、婦人病などによく効くそうです

「八塩温泉」入口から、「アジサイの里」へ踏み入っていきます

八塩地区を流れる神流川右岸から弁天池を経て大黒滝に至る散策道には、(6月中旬から7月上旬にかけて)色とりどりのアジサイが見ごろになっていました

「八塩アジサイの里」は車ならば、関越自動車道本庄・児玉IC~20分、 上信越自動車道藤岡IC~20分のところにあります ・・・ 所在地は藤岡市浄法寺地区です

アジサイの森公園のように森林となっている樹下に各種アジサイが植え付けられ、見事なアジサイ森林を形作っていました

陸橋下に咲くアジサイ

陸橋下に咲くアジサイ  彩り鮮やかなアジサイ

彩り鮮やかなアジサイ

竹林の生い茂る小川沿いの散策コースや日本庭園風に数寄屋作りの休憩所も作られ、心和みました

ここのアジサイは鎌倉のアジサイ寺(明月院)から株分けしてもらったアジサイもあると聞きました・・・どれがそうなのかは分かりませんでした

色とりどりの見事なアジサイが百花繚乱状態でした

山底を埋め尽くすように咲くアジサイ

山底を埋め尽くすように咲くアジサイ

里には幾つか泉が湧き出しており、涼感一杯でした

鉱泉の源泉になっているのかもしれません

カワセミなどの野鳥も集まり、6~7月にはホタルも鑑賞できます

里には、野鳥やホタルの観察地もありました

ヤマアジサイと思われますが、30cmはあるような大きなガクアジサイです 下図 2枚

アジサイの花色は土地の地質で色が変わると言われますが、色だけでなく形も含め色々なアジサイがあるものですね

真っ白な花房の「白い貴婦人」と呼ばれる “アナベル” もありました  下画像 2枚

下画像 2枚

やや薄赤色がかった柏葉アジサイの花も咲いていました

源泉広場の吊橋から(西上州を流れ下る)神流川までの南沢沿いには沢山のアジサイと、弁財天・毘沙門天・福禄寿・恵比寿天等々八福神石像が並び(アジサイを見に来た)目を楽しませてくれました

南沢とは大黒滝から流れ下る川の呼び名です

アジサイで囲まれた遊歩道は良く整備され、気持ち良い空間を演出していました

崖上から見下ろした「八塩温泉」源泉 ・・・ 下方奥は南沢です

崖上から見下ろした「八塩温泉」源泉 ・・・ 下方奥は南沢です

石像やアジサイを観賞しながら、竹林の生い茂る沢沿いに歩くと、遊歩道の片方の終点の「滝展望台」に出ます

滝の名は「大黒滝」・ひんやりとした冷気に包まれた滝場で、小さいながら深山幽谷の感じ十分でした

竹林の緑と足元に覗く滝壺の透明感は、日頃のストレスを癒してくれました

「滝展望台」から見た 「大黒滝」 ・・・ 後方の竹林が深山幽谷をイメージさせてくれました

「滝展望台」から見た 「大黒滝」 ・・・ 後方の竹林が深山幽谷をイメージさせてくれました

群馬県の片隅の藤岡八塩地区にある「八塩あじさいの里」は、アジサイは勿論、滝あり、八福神あり、清水ありの一度は見たいお薦めの綺麗な「アジサイ公園」です

群馬・甘楽町にある「楽山園」に行って来ました

群馬の絹産業群が世界遺産に登録されて以来、製糸場のある富岡周辺はすっかり有名になりテレビなどで見る機会が増えました

こうした中、先日富岡の隣にある甘楽町・「楽山園」に行って来ました

甘楽町小幡にある「楽山園」は、2000年(平成12年)3月30日国指定名勝指定庭園になりました ・・・ 指定面積は、23,437.33平方メートル

小幡藩二万石の藩邸内に造られた群馬県内唯一の大名庭園です

「楽山園」の名の由来は、『論語』の「智者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ」の一文から取ったものといわれ、織田信長の次男・織田信雄の築庭だそうです

当園は、江戸時代当初の姿への復元へ向けて整備事業が永年行われてきていましたが、2012年に工事が完了しました

事業中は仮入園が許可されて下りましたが、現在は正式に開園されています ・・・ 私が訪れたのはまだ開園前の事ですから随分変わっただろうなと興味津々でした

楽山園へは、中門隣に造られた番所で入場券を買って入りました ・・・ 開園時間は9時~17時(3~10月期) 、観覧料は大人300円(中学生以下無料)

「楽山園」中門 ・・・ かっては武士の公式出入口だったそうです ( 高さ7m*門柱巾4.5m )

「楽山園」中門 ・・・ かっては武士の公式出入口だったそうです ( 高さ7m*門柱巾4.5m )

いただいたカタログによると、

「楽山園」は、池泉回遊式の借景庭園で、「戦国武将庭園」から「大名庭園」へと移行する過渡期の庭園と位置付けられ、京都の桂離宮と同じ特色があるのだそうです

どの点が同じなのか分かりませんが、景石(けいせき)の置かれた池を中心として、「中島」や「築山」を築いて起伏のある地形を造り出し、「梅の茶屋」や全国的にも珍しい五角形の形状をした「腰掛茶屋」など複数の茶屋を配し、それらを巡る園路にも工夫を凝らされています

中門を潜り藩邸と庭園を区切る庭門に向かいます ・・・ 園内には藩主の許可がないと入れなかったようです

白い土塀を張り巡らした庭門

白い土塀を張り巡らした庭門  園内 ( 向かって右手 「腰掛茶屋」

園内 ( 向かって右手 「腰掛茶屋」

庭門をくぐると、「楽山園」庭園が広がっています

「楽山園」は、複数の茶屋を設け、「庭園と茶事」を巧みに演出した庭園です

信長が千利休を見出し、茶事を日本文化に大きく寄与させた事は知られるところですが、「楽山園」で「織田氏と茶事」との関連を深くうかがうことができました

歴史的・文化的にも高い価値がある庭園なんだなと納得です

楽山園庭園 向かって正面:「昆明池」 、 右上手前 「腰掛茶屋」、右上奥 「梅の茶屋」

楽山園庭園 向かって正面:「昆明池」 、 右上手前 「腰掛茶屋」、右上奥 「梅の茶屋」

広い「昆明池」は、周囲の山々を借景に、48のいろは石を景石に配しています

「楽山園」は、借景庭園としても秀逸です

庭園の西側にある雄川(おがわ)をはさんで紅葉山、南方の連石山(れんせきざん)、熊倉山などの山並を借景として取り込み、豊かな広がりを演出している空間構成は、庭園美の極みといえます

「昆明池」には、雄川から小堰を巡り往時のままの流路を通って流れ込んでいます

「昆明池」南方から見た茶屋 中央奥 「梅の茶屋」 右手 「腰掛茶屋」

「昆明池」南方から見た茶屋 中央奥 「梅の茶屋」 右手 「腰掛茶屋」

「腰掛茶屋」はとても珍しい五角形をしています

「梅の茶屋」は庭園全景を見渡せる高台に建てられています

屋根は萱葺き、へりはコケラ葺きです

「梅の茶屋」からの展望 中央奥;長岡記念ギャラリー

「梅の茶屋」からの展望 中央奥;長岡記念ギャラリー  「梅の茶屋」から「昆明池」を見おろす

「梅の茶屋」から「昆明池」を見おろす

梅雨の合間でお天気はあまりよくなかったけど、静かなひと時を味わえました

今度は雄川の取水口などを訪ねてみようかな

群馬・伊勢崎にある「赤堀花菖蒲園」に行って来ました

先日友人に教えてもらい、群馬・伊勢崎にある「赤堀花菖蒲園」に行って来ました

「赤堀花菖蒲園」は、国指定史跡「女堀」の史跡保存と活用のため、平成5年水路跡に花しょうぶを植栽されたものです

今では毎年6月上旬から下旬にかけて、30種約24,000株あると云われる花菖蒲が咲く様を見に来園する人は約10万人もいると云われる伊勢崎市内の名所の一つです

「赤堀花しょうぶ園」へのアクセスは、JR両毛線・東武伊勢崎線「伊勢崎駅」からタクシーで10分、 車で行くと北関東自動車道伊勢崎インターから15分です

丁度見ごろだと思って期待して出かけたのですが、残念ながら花はほとんど終わり近くなっており、辛うじて咲き残った花を観賞したに及びました

今年は余程に暑かったためだったのかもしれません

用水堀に植えられて咲く花菖蒲群

用水堀に植えられて咲く花菖蒲群

花菖蒲の植えられた用水堀は、前橋市石関町から伊勢崎市東町国定までの赤城山麓12㌔にわたって掘られた用水堀跡で、「女堀」と呼ばれています

築かれたのは12世紀中頃で、浅間山噴火によって荒廃した土地を荘園として整備する目的で計画された灌漑用水路とされています

昭和50年代地域の開発にともない発掘調査された結果、全体像が把握され、昭和58年10月に国指定史跡となりました

史跡は前橋市と伊勢崎市赤堀地区(佐波郡赤堀町)にひろがっています

この菖蒲園の特徴は、自然に群生していると思えるほど、景観として広々し、静かです

最も訪ねたこの時は、花の終わり時期のせいだったのかもしれません

アジサイの花が土手の堀に植えられ楽しめました

アジサイの花が土手の堀に植えられ楽しめました  「女堀」に咲く花菖蒲の句が案内看板にありました

「女堀」に咲く花菖蒲の句が案内看板にありました

「女堀」は昔の利根川から取水した農耕用水路の跡で、1108年の浅間山爆発で埋没、その後、藤原系淵名氏によって再開発された史跡だそうです

それにしても『女』を冠したお堀とはどういう意味があったのでしょう!?

公園を模したのでしょうか!?・散策路には造園された箱庭風の庭が幾つか造られていました

双胎道祖神がありました

双胎道祖神がありました  この箱庭は花菖蒲園を模したようです

この箱庭は花菖蒲園を模したようです

掘割の中に咲く花菖蒲群生 ( アジサイの花が土手に多く見られ、もう少し増えたらも一つのスポットになるでしょう)

掘割の中に咲く花菖蒲群生 ( アジサイの花が土手に多く見られ、もう少し増えたらも一つのスポットになるでしょう)

30種はあると云う花菖蒲ですが、花の残っていたのは青紫、白色系のものばかりでした

菖蒲園内には比較的若い株も多数有り、来年には立派な花株に成長が期待されます

今年は残念ながら見ごろを過ぎちゃていましたが、来年はもうちょっと情報仕入れて早めに来てみようかな

菖蒲園の入園料は無料です

但し、しょうぶ祭開演中臨時有料駐車場は普通車300円です

「赤城自然園・セゾンガーデン」の花達・今・・・カルミア、ギンパイソウ、ミヤコワスレ

「花を育てるのではなく、環境を整えることで植物が育つ手助けをする」というコンセプトで、森林セラピー基地となっている群馬・渋川にある「赤城自然園」

前日までに続いて園内の植物紹介です

「赤城自然園」の広大な敷地は、3つのブロックに分かれています

そのうちの一つの『セゾンガーデン』は、イングリッシュガーデン風に造られ、中は東洋一の規模を誇るシャクナゲ園があります

シャクナゲの花期はまだ残っていたのですが、来年の為、早くも摘み取られ、新芽が出て来ていました

『セゾンガーデン』見晴らし台近くでパチリ!! (向かって手前左:シャクナゲ 、中央: 白く咲くのはヤマボウシ 、手前右:ツツジ

『セゾンガーデン』見晴らし台近くでパチリ!! (向かって手前左:シャクナゲ 、中央: 白く咲くのはヤマボウシ 、手前右:ツツジ

シャクナゲ園の片隅に、今が盛りの様にカルミアの花が咲いていました

カルミアは北アメリカからキューバにかけておよそ7種が分布する常緑樹で、大雑把に言うとツツジやシャクナゲの仲間です

日本へ入って来たのは大正4年・東京市長がアメリカにサクラを寄贈したお礼として、ハナミズキなどとともに贈られてきたのが最初とされています

カルミアの花

カルミアの花  カルミアの花アップ

カルミアの花アップ

カルミアの花は 枝先に集散花序(=最初の花が枝先につき、その下に次々と側枝を出して花がつく)を出し、白ないし淡い紅色の花をたくさんつけます

蕾は「金平糖」のような形です

開いた花の花冠は先が浅く5つに裂けて、五角形の皿形で、(花冠の)内側に濃い紅色の斑点、真ん中に折れ線のような筋が入っています

花径は2cmくらい、ガク片は5枚、雄しべは10本、雌しべは1本で、花冠から飛び出しています

カルミアの花言葉は、「 優美な女性 」、「 大きな希望 」、「 野心 」 です

シャクナゲの植わった遊歩道縁に、ギンパイソウが群落で咲いていました

ギンパイソウは、ナス科、アマモドキ属の多年そうです

草丈は5~10cm、葉はへら形で、互生しています

ギンパイソウ

ギンパイソウ  ギンパイソウ花アップ

ギンパイソウ花アップ

ギンパイソウの開花期は6~8月です

花径3~4cmの乳白色の花を上向きに咲かせます

花冠は筒状で、先が5つに裂けて広がり、盃のような形になるのでこの名が付いたそうです

花冠には皺が寄っており、花の真ん中は黄色なのが可愛さをだしています ・・・ 雄しべは4本、仮雄しべが1本あります

ギンパイソウの花言葉は、「 心が和む 」、「 許されざる恋 」、「 楽しい追憶 」、 「 清楚 」、「 平和 」 です

ミヤコワスレの見事な群落がありました

ミヤコワスレ(都忘れ)とはキク科ミヤマヨメナ属の植物で、山野に自生するミヤマヨメナの日本産園芸品種として多く栽培されています

別名を野春菊(ノシュンギク)とも、東菊(アズマギク)とも云います

ミヤコワスレの和名の由来は、承久の乱で佐渡に流された順徳天皇がこの花を見ると都への思いを忘れられるとの話によるとされています

開花期は5~6月頃で、花色は紫青、青、白、ピンクなど多種あります

ミヤコワスレの群落

ミヤコワスレの群落  ミヤコワスレ花アップ

ミヤコワスレ花アップ

ミヤコワスレは茎は上部で枝分かれをし、3~5個の花をつけます

花は菊(キク)に似た紫色の可憐な花です

花の色は青や白のものもあります

ミヤコワスレの花言葉は、「 しばしの憩い 」、「 しばしの別れ 」、「 穏やかさ 」、 「 また会う日まで 」 です

群馬・「赤城自然園」で、森林セラピー・・・シラネアオイ、クリンソウと出会いました

群馬・渋川にある「赤城自然園」は、「森林セラピー基地」に認定されています

「森林セラピー基地」は、特定非営利活動法人森林セラピーソサエティによって、癒し効果が科学的に検証された「森林浴効果」(=森林セラピー)があると認定された森林やウォーキングロードを持つ地域のことをさします

現在は57の地域が認定されているそうです

森林セラピーは、森を楽しむことで、心身の快適性を向上させ、保養効果を高めていく「森林浴効果」によって、リラクゼーション効果や免疫機能の改善など予防医学的効果が期待できます

自然園の園内は、『セゾンガーデン』、『四季の森』、『自然生態園』の3ブロックにわかれており、赤城の様々な植物、昆虫にであうことができます

『四季の森』では、今の時期もっとも森のセラピーが満喫できました

『四季の森』入口・松の樹林の中で、どのくらいの株があるのかわかりませんが、見事なシラネアオイの群落がありました

シラネアオイの群落です ・・・ 奥の樹林のなかに見える建物は、炭焼き小屋だそうです

シラネアオイの群落です ・・・ 奥の樹林のなかに見える建物は、炭焼き小屋だそうです

シラネアオイ(白根葵)は、キンポウゲ科シラネアオイ属の多年草の一種で、深山の植物・日本固有種です

花の咲く時期は5~6月なのですが、ここ赤城自然園では先月終ったばかりで、一個として花はなく、種子ができていました

花は花弁がなく、7cmほどの淡い紫色の大きなガク片が4枚あり、大変美しい姿をしているのですが、見られず残念!!

葉はカエデに似た手のひら状で、互い違いに生え、葉の縁にはぎざぎざ(鋸歯)があります

花の後にできる実は、扁平な形で、熟すと果皮が自然に裂けて種子を放出します

シラネアオイの葉と実

シラネアオイの葉と実

シラネアオイの群落を抜けると、緑陰を流れる川の縁にはクリンソウが沢山咲いていました

山間地の、比較的湿潤な場所に生育し、時に群生しています

草丈は50cmほどになり、日本に自生するサクラソウ科の植物のなかでは最も大型です

花期は6~8月、10~20cmほどの鋸歯を持つ葉のロゼットを作り、その中心から花茎を伸ばします

花は花茎を中心に円状につき、それが数段に重なる姿が仏閣の屋根にある「9輪」に似ていることが名前の由来となっています

小川の川べりに咲く色とりどりのクリンソウ

小川の川べりに咲く色とりどりのクリンソウ

花は地上から伸びた花径の先に数段に輪生してついています

花径は2~3cmで、花の色は紅紫色、白、ピンクと白の混じり、等々カラフルです

花冠は先で5つに裂け、横に平らに開きます

それぞれの裂片の先は浅く2つに裂け、萼片は緑色で5枚あります

雄しべは5本、雌しべは1本です

クリンソウの花言葉は、「 幸福を重ねる 」、「 物思い 」 です

群馬・渋川にある「赤城自然園」で初夏の花を見てきました・・・サンショウバラ、オオヤマレンゲ等

昨日に続き・・・久しぶりに出かけた 群馬・渋川にある「赤城自然園」 です

これまで何度か来たことありましたが、初夏ともいえるこの時期に来たのは初めてです

見たかったシャクナゲの群落は花が摘み取られ見る事はかないませんでしたが、代って幾つか初めてみた花と出会いました

まずはサンショウバラ(山椒薔薇)を紹介します

サンショウバラは、バラ科バラ属の落葉小高木で、日本固有種です

フォッサマグナ要素植物の1つとして、本州の神奈川県、山梨県および静岡県にまたがる富士箱根地区にのみ分布し、山地に生育しています ・・・ それ故、別名を「ハコネバラ(箱根薔薇)」と名づけられています

サンショウバラの名は、葉がサンショウ(山椒)に似ている事からついたそうです

サンショウバラは、陽地を好み、枝はよく分枝し、稲妻形に屈曲し、扁平な強い棘があります

花は初夏の頃大きなピンクの花びらを拡げて咲きます

サンショウバラ樹の花咲く姿

サンショウバラ樹の花咲く姿

サンショウバラが、フォッサ・マグナ要素植物と呼ばれるのは、陽当たりを求め、木の生えにくい火山地から火山地へと移動しながら繁殖して、富士山、箱根に生き残ったからです

フォッサ・マグナというのは日本列島の真ん中あたりにある、地質学的な大地の裂け目地帯です

これは眼で見れるものではなく、大昔、日本列島が引き裂かれ海になっていた地域に海底火山活動が起こり火山の堆積物が1万メートルにも堆積し、その後、第4期に入ると陸上となった地に火山活動が始まってほぼ現在の地形が形成されました

激しく活動する火山の噴出物に、いち早く根を下ろしてしぶとく、逞しく現在まで生き抜いている植物を”フォッサマグナ要素”の植物と言うわけです

サンショウバラの樹高は5m位になります

幹は太く、葉は奇数羽状複葉で、9~19個の小葉からなり、小葉は長楕円形で、先端は尖り、縁には細かい鋸歯があります

葉の羽軸と小葉の裏面の主脈に軟毛があります

花は次々に開花しますが、2日ももたずに散ってしまいます

とても短命です

花後できる果実は大きく、径2cmの扁球状になり、全体に蕾時から生える硬い刺が残っています

果実は果実酒に利用できるが、内部が虫食いになっているものが非常に多いので要注意だそうです

サンショウバラの花アップです

サンショウバラの花アップです

虫の名は分かりませんが、どうも「しべ」を食べているようにも見えます ( 右上画像  )

)

もう一つ珍しい花を見つけました

森の貴婦人とも呼ばれるオオヤマレンゲです

オオヤマレンゲは モクレン科モクレン属で、樹高は1~4mになる落葉広葉低木樹です

花の名は奈良県南部の大峰山に自生していて、蓮の花(蓮華)に似た白い花を咲かせることに由来しているそうです

別名はミヤマレンゲ(深山蓮華)といいます

葉は楕円形で、ぎざぎざ(鋸歯)はありません

葉の柄の長さは20~50mmくらいで、互生しています

倒伏した枝から発根し栄養繁殖も行うそうです

オオヤマレンゲのつぼみと葉

オオヤマレンゲのつぼみと葉

枝先から径5~10cmの芳香のある白い半球状の花は長い花柄をもち、横向きないしはうつむき加減に壺(つぼ)状に開きます

9枚ほどある白い花被片の中には、淡紅色を帯びた雄しべが沢山みえます

開花時期は5~7月、花の寿命は4~5日程度です

オオヤマレンゲの花 ・・・ 開き始め

オオヤマレンゲの花 ・・・ 開き始め  そっと覗いて、パチリ!!しました

そっと覗いて、パチリ!!しました

オオヤマレンゲの 花言葉は、「 変わらぬ愛 」 です

ピンク色のエゴノキの花を初めて見ました

先だって2日、群馬・赤城山西麓にある「赤城自然園」 に行って来ました

まもなく春の開園時期が終わると聞いたので少々慌てての訪問です

「赤城自然園」は標高600~700mのところに造られた「癒しの森」をモチ-フにした自然公園で、関越道赤城ICから10分ほどのところにあります

自然園は約120ha(約36万坪)と広大です ・・・ 一般開園エリアは約60ha(約18万坪)

春・夏・秋、そして晩秋まで、豊かな自然が織り成す日本の四季のうつり変わりが体感できる場所として人気が高まり、年々訪れるお客が増えてきているようです

訪ねたこの日も、バス数台が停まり賑わっていました

秘かに自然林や中に咲く花々を静かに鑑賞できるかと期待していましたが、ちょっぴりがっかりもありました

今年の開園は、春:4月3日~6月7日、夏:7月10日~8月23日、初秋:9月11日~10月4日、晩秋:10月16日~11月15日の予定だそうです

今年はこのところ乾季が続いていましたが、そんな事は嘘のように緑が一杯に拡がっていました

何年振りかの自然園ですが、今の時期に来たのは初めてです

自然園入口のところで、珍しい花が咲いているのを見つけました

近づいて花を見たら、エゴノキの花と似ていますが、色が違ってピンク色です

何だろうと思っていましたら、『アカバナエゴノキというエゴノキの仲間ですよ』と、カメラを持った先客が教えてくれました

尚別名は、ピンクチャイムというのだとも教えてくれました

自然園入口に植えられたアカバナエゴノキ ( 向かって左:自然園受付、樹下左:オオバギボシ、右:ヤマユリ )

自然園入口に植えられたアカバナエゴノキ ( 向かって左:自然園受付、樹下左:オオバギボシ、右:ヤマユリ )

エゴノキは雑木林に普通に生え、日本では山の木としての認識が強いようですが、欧米では魅力的な「花木」として庭園に好んで植栽されています

私は知らなかったのですが、エゴノキにはいくつかの園芸品種があって、どれもとても魅力的なうえ、特にアカバナ種のものは希少であって人気が高いのだそうです

最近はヤマボウシやコブシの紅花種と合わせ、比較的身近に見られるようになってきたようです ・・・ ヤマボウシ=サトミ、コブシ=ベニフジといいます

普通のエゴノキに比べると、赤花エゴノキ・ピンクチャイムは生長はやや遅めで、樹高もそれほど大きくはなりにくいそうですが、咲いていたピンクチャイムは樹形もよく、花数も白花種と同じように多くて見事でした

咲き誇るピンクチャイム

咲き誇るピンクチャイム

園内各所ではエゴノキが丁度盛りでいた

皆白花種で、ピンク色の紅花種は入口の1本だけでした

自然園園内で咲く エゴノキ

自然園園内で咲く エゴノキ

アカバナエゴノキの花アップです

アカバナエゴノキの花アップです

エゴノキの花言葉「壮大」は、新緑の葉の中で枝を埋めて一斉に咲いて、甘く香る白い清楚な花を下から見上げた印象からつけられたのではないかとネットで見た覚えがあります

アカバナエゴノキの花を見上げたら、とても恥ずかしそうにうつむく素振りが可愛く見え、「壮大」のイメージではなくなりました

勝手に花言葉を作れるほどではありませんが、何かいい言葉を探してみたくなりました

群馬・草津温泉で、レンゲツツジが盛りでした

群馬・草津温泉で、朝昼晩と囲碁三昧した二日間・・・時間の経つのは早いですね

今日帰ると云う日の早朝、ボォーッとした頭をしゃっきりしようと散策に出かけました

向かった先は、「西の河原公園」にあるレンゲツツジの群落です

レンゲツツジは群馬県の県花です

レンゲツツジは高さ1~2mの落葉低木で、開花時期は4~6月、群馬県下の高草原はレンゲツツジで彩られます

「西の河原公園」遊歩道 入口 ( レンゲツツジの花が盛りです ・・・ 右端樹の緑影の向こうに湯煙が見えます )

「西の河原公園」遊歩道 入口 ( レンゲツツジの花が盛りです ・・・ 右端樹の緑影の向こうに湯煙が見えます )

レンゲツツジは減少しつつある植物の1つです

レンゲツツジは有毒植物であり、家畜が食べない為、放牧地では大群落ができました

それゆえかつては湿原と周辺山地の境界部や放牧地、やや湿った明るい二次林の中などに普通に見られた種でしたが、現在は少なくなってしまいました

「西の河原公園」のツツジ群落 ・・・ 森林の中に咲いており一画しか見れません

「西の河原公園」のツツジ群落 ・・・ 森林の中に咲いており一画しか見れません

レンゲツツジは4~6月、葉が出たのち葉が開くのと前後して、葉腋から総状花序を出して直径5cmほどのロート状の花を2~8輪つけます

葉は長い楕円形で、枝先に輪生状に互生し、葉の先は柔らかくすこし尖り、縁には毛が生えています

ツツジの仲間には紫から赤系統の花を咲かせるものが多く、レンゲツツジのように黄色系統の色素を持つ種はめずらしいです

花の色には朱赤色が多いですが、黄色いものもあり、これはキレンゲツツジといいます

果実は果、長さ2~3cmの円筒状で、10~11月に熟すると5裂して小さな種子を飛ばす

山林・松林の中で咲くレンゲツツジ

山林・松林の中で咲くレンゲツツジ

レンゲツツジにはあまり匂いは無いようです

でも蜜はあるらしい

虫が結構集まってきます

レンゲツツジは有毒で花もやばいらしい

庭木に植えてあるけど、ロート形の花だから子供が蜜を吸うかもしれない

用心です

レンゲツツジの 花言葉は、「 情熱 」、「 堅実 」、「 あふれる向上心 」 です

群馬・草津温泉にある「西の河原」に行ってきました

群馬・草津温泉で、たっぷり囲碁を打とうと友人たちに誘われ二泊三日で出かけてきました

「草津温泉」は随分久しぶりです

3年いや4年ぶりくらいでしょうか!?

途中八ッ場ダム建設で造られた大きな橋をいくつも通り抜けてきました

以前来た時はまだ未完成だったので初めての通行です

ダム建設で移転を強いられた「川原湯温泉」の各宿も懸命に造られ始めていました

「川原湯温泉」から車で15分ほど走ると、「草津温泉」です

草津に行って二日目・ずっと打っていた囲碁対局の疲れを癒そうと温泉街を散策してみました

草津温泉での人気スポットは、湯畑と西の河原(さいのかわら)公園でしょうか!?

西の河原公園は草津の源泉の一つ、西の河原(➝草津温泉街の西方にあるのでこう呼ばれる)周辺を整備した公園で、面積8.5平方キロメートル、園内に流れる湯川にそって至る所から50度以上の温泉が毎分1万5,000リットル湧き出しています

西の河原を訪ねてきました

湯畑からお土産屋さん・饅頭屋さんなどが並び観光客でにぎわう「西の河原通り」を抜けてくると、溶岩がゴロゴロ転がり、煙がもうもうと上がる荒涼とした河原に行き着きます

西の河原公園入口 からの展望 ( 西の河原を眺める男女二人がとても印象に残りました )

西の河原公園入口 からの展望 ( 西の河原を眺める男女二人がとても印象に残りました )

草津の湯はとても酸性の強いお湯で、pH1.62あります

西の河原周辺はあたり一面・至るところから温泉が湧き出しており、草木は生えず、臭気が漂って、さながら黄泉の国を思わせる景色から、“賽の河原・鬼の泉水”といわれ、前は訪れる人は稀であったようです

河原にはゴロゴロ転がる岩の間のあちこちから湧き出した湯が、温泉の川となって流れ各所に湯だまり池(➝湯釜と呼んでいるようです)ができています

これらの池は湯温(=泉温平均49.3度)や、湯の色(=エメラルドグリーン)で色々名づけられていました

園内には池を縫うように石畳を歩きやすく遊歩道が整備されています

賽の河原 ( 正面の川は「湯川」です 正面庵は休憩所 )

賽の河原 ( 正面の川は「湯川」です 正面庵は休憩所 )

(上の画像で、)西の河原の工事をしていました

工事は、西の河原に足湯になろうとおもえる湯溜まりを造っているように見えました

向かって右 工事中の足湯 (?)

向かって右 工事中の足湯 (?)  お地蔵様 足元のケルンが印象的でした

お地蔵様 足元のケルンが印象的でした

独特の荒涼とした風景をたのしみながら、遊歩道を奥の方に向かうと町営の共同浴場「西の河原露天風呂」に通じています

1987年営業開始して以来改装工事なしでしたが、総工費1億2800万をかけて5月30日改装新装オープンしました

湯量豊富・総面積500平方メートルある広大な露天風呂は変わりないけど、男女の脱衣場は一新され、浴場入り口付近の東屋は奥に移して待ち合わせ場所や休憩所としてのスペースを待つ開放的な空間を演出したようです

出来上がった 大浴場・「西の河原露天風呂」を見ました

出来上がった 大浴場・「西の河原露天風呂」を見ました

実はこの画像は、新装オープン前日で、まさか次の日オープンとは知らず、帰宅しての新聞でオープンを知りました

オープン直前の露天風呂を見てこれず何とも残念!!

「西の河原露天風呂」上の裏山にはツツジの咲く公園になっています

露天風呂裏山から見下ろした 西の河原 ( 足湯工事も完成したのかな!? )

露天風呂裏山から見下ろした 西の河原 ( 足湯工事も完成したのかな!? )

草津温泉・西の河原公園への行き方は、関越自動車道渋川伊香保ICを降り国道17号線、国道353号線で中之条へ

中之条から国道145号線で長野原を通り、国道292号線(草津道)で草津へ着きます

駐車場がないので草津バスターミナル前の駐車場か湯畑前駐車場を利用します・・・湯畑から歩いて5分です

古き温泉場は見違えるように近代化温泉に変身してきていました

群馬・藤岡で、「ふじ祭り」が始まってます

群馬・藤岡の「ふじの咲く丘」 では、毎年藤の咲き始めから咲き終わりまでの時期の4月下旬~5月中旬に、「藤岡ふじまつり」が開催されます

その年の気候にもよりますが、一番の見ごろはちょうどゴールデンウィーク頃で、ちょっと見たいなと立ち寄ってきました

今年は第17回藤岡ふじまつりです ・・・開催期間 2015年4月25日(土)~5月10日(日)

「ふじの咲く丘」は昭和54年に藤岡市の花に認定された「藤」をテーマにした公園として造られました

園内には45種類の藤が植えられた見本園があり、花形の異なる紫、白、ピンクなどの色とりどり花を楽しめます

見本園の藤達 ・・・ 緑の葉が大分茂って花が隠れています

見本園の藤達 ・・・ 緑の葉が大分茂って花が隠れています

園内には、全長250mの藤棚があり、棚の下を歩けば、藤のやさしい香りに包まれながら、上から降り注ぐシャワーのような藤の花を堪能することができます

圧巻です!!

各藤棚を巡って、パチリ!!  してきました

してきました

堪能してください

カリオン

カリオン

祭り中園内では、藤岡の物産市や藤の即売会、野外コンサートなどのイベントも開催され、藤の花とともに楽しむことができます

ボタン寺と知られる群馬・太田の大慶寺に行って来ました

先日群馬・太田市「北部運動公園」の芝桜、ネモフィラ を見ての帰り、「ボタン寺」の案内看板に気づき寄って来ました

「ボタン寺」と云うのは、太田市新田にある「大慶寺」の通称で、その名の通り 東国花の寺100ヶ寺の一寺 として近隣に知られています

「妙満山蓮華院大慶寺」は真言宗豊山派の寺院で、寺伝によれば、源頼朝の長男義平の妻が夫の菩提を弔うために出家、一庵を結んだのが草創といわれています

のち、新田一族の錦打氏一族の子安入道が寺地を提供、足利の小俣鶏足寺から明房空覚上人を招いて中興開山し、「大慶寺」を建立しました

慶安2年(1649)に徳川幕府から御朱印7石を賜り、元禄4年(1691)に山城国(京都)醍醐村報恩院の末寺となって栄えましたが、2度の火災で伽藍のほとんどを失いました

「大慶寺」山門 ・・・ 「東国花の寺百ヵ寺」の看板があります

「大慶寺」山門 ・・・ 「東国花の寺百ヵ寺」の看板があります

山門前の赤白のハナミズキが盛りです

画像向かって右の「ぼたん寺」と書かれているのは自販機なのですが、まるでお寺の看板のように見え可笑しくなりました

境内には、不動堂・本堂・庫裏・鐘楼などがあります ・・・ ご本尊は、大日如来、不動明王だそうです

義貞公の戦死を惜しみ泣いたとされる守不動は、別名「泣不動」とも云われています

本堂

本堂  不動堂 ・・・「泣不動」と云われています

不動堂 ・・・「泣不動」と云われています

境内には150種約3000株が植えられていると云う牡丹園があります

牡丹園入口 ( 入口手前には大きな藤棚がありました・・・咲き出したら見事でしょう )

牡丹園入口 ( 入口手前には大きな藤棚がありました・・・咲き出したら見事でしょう )

花期は3,000株の花が次々開き、豪華絢爛の園内になり、北関東を代表する牡丹園として、大勢の参拝客を魅了してくれます

訪ねたこの時はまだボタン祭り前と云う事であるのかまばらなお客で、楽しめました・・・

赤い山門をはいると直ぐに牡丹の花が咲く参道を通り、牡丹園に続きます

以下園内の牡丹咲く様子です

牡丹の咲くさまです ・・・ 向かい正面:本堂

牡丹の咲くさまです ・・・ 向かい正面:本堂

牡丹の咲く中で ・・・ 正面奥には墓地につながります

牡丹の咲く中で ・・・ 正面奥には墓地につながります

「新田町ふれあいぼたん園」と名付けられたぼたん園には、園内若干の起伏を設け、自然園風に約150種、3,000株のぼたんが、4月下旬~5月上旬に赤、白、黄色、赤紫、ピンク、真紅など色とりどりの花が咲き誇ります

色とりどりの牡丹が豪華に咲き競っていました

幾つかアップして見ました

駐車場も広くありお薦めの花鑑賞です

尚300円有料です

| « 前ページ | 次ページ » |